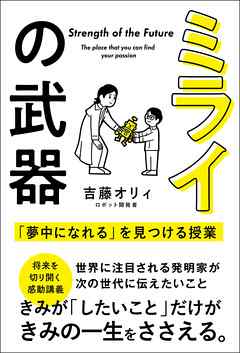

あらすじ

分身ロボット・OriHime(オリヒメ)を生み出し、いまや世界から注目されるロボット開発者・吉藤オリィ氏が、次世代に向けて「これからの時代に知っておくべき考え方」を伝えた大人気講義を書籍化。

“やりたいこと”よりも、“それを実現するテクノロジー”の方が多い。

そんな時代を自分らしく生きるには、いまの大人たちにはなかなか想像できない「新しい人生のつくり方」がある。

長い不登校生活からはじまり“自己肯定感ゼロ”だった自分の過去をベースに、みんなが「夢中になれることを見つけ、楽しく生きていく方法」をやさしく解説していきます。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

やっぱりいい。前向きな考え方、自分の生きる世界が広がるマインドセット。絶望を知っている、不可能を見つけるからこそみなぎる原動力。憧れです。

Posted by ブクログ

吉藤健太郎さんが自分の経験を踏まえて人生で大事なことを授業形式で話してくれる本。後半の番田さんのところで涙がでそうになった。私もチャレンジを続けようと思わせてくれた。子どもにも読んでもらいたい。

Posted by ブクログ

近年、いわゆるおひとり様向けのサービスが充実してきたように思います。先日も、とある商店街をブラついていて、窓ガラスに「一人焼肉歓迎」とある焼肉屋さんを発見。店内はパーティションで区切られた様子でした。

思えば、嫌煙者であったり、LGBTQであったり、これまで少数派・マイノリティであった人たちの居場所や権利が次第に認められてきていると感じます。これは実に喜ばしいことだと思います。人はそれぞれ違いますし、その違いを理解し、受け入れるということは(実はとても難しいことですが)大事なことだと感じます。

しかし、個々人のスタイルや信条を受け止める・受け入れることと、人との連携を断つということは全く異なります。社会という複数の人間が構成する組織で生きる上で、紐帯は欠かせません。そのことを元引きこもりの筆者がこう語っています。

・・・

人をはげますことができるのは、やっぱり人しかいないんじゃないか。私たちを励ましてくれるのは、「ここは居心地がいい」と思えるグループや、「あの人たちのようになりたい」「この人のためだったら損してもいい」と思える“人間”なんじゃないか。(P.99)

・・・

本作では、このほかにも元ひきこもりならでは(?)の人付き合いにおける居心地の悪さ、所謂常識の息苦しさや、こうしたものへの対処方法などが豊富に語られます。

・・・

改めて紹介しますと、本作は、小中の引きこもりの末に、高校、高専(その後中退)をへてロボット開発者となった筆者の、いわば半生録です。

上記の人とのつながりはほんの一章ですが、それ以外にも心を震わせるエピソードが多かったです。特に、ロボット開発者としての筆者の周りにサポートしてくれる仲間とのエピソードは読者を引き込みます。その仲間の多くがALS患者であり、筆者より先に旅立っていくのです。友人・スタッフ・師匠であるALS患者たちを見送りつつ、彼らとのやり取りから得た知見をロボット開発に生かしてきた本作の逸話から、筆者がどれほど多く人からのサポート、コミット、そして人生の有限について考えたか、想像に難くありません。そうした体験に基づく筆者のアプローチは、「トライ&エラー」、「あきらめない(探し続ける)」、「終わりを考える」辺りになるかと思います。詳細はぜひ読んでみてほしいと思います。

・・・

本作、進路・進学について煮え切らない高校生の息子のために購入してみましたが、むしろ私が手元に置いておきたい本となりました。

しかし筆者の両親には頭が下がる思いです。公務員の家系(しかも教師)である手前、引きこもりの息子といったら体面等気にしそうなものだが(実際には気になるのだろうが)、自分の子供が当たり前のことができないことを受け入れ、それでも数多くの習い事をやらせてみて、最終的にロボット開発という可能性を引き出しました(詳細はLesson21 なんでも触れてみて「自分」を知ろう)。その後も奇抜さは抜けきらないようですが、ここまで立派に育てばもう素晴らしいものです。

子供にグチグチいっている自分が少し恥ずかしくなりました。その前に親として試してみることがまだまだ多く残っていると感じた次第です。また、私自身諦めてはいけないし、諦めなれないと思った次第です(出世というか自己実現的な話です)。

人生そんなもんだよ、とか、人生は辛くて当然、と思っている方には一度読んでみてもらいたいと思いました。生き方について異なる見方ができるようになるのではないかと感じる、アツくなれる本だと思いました。私も心が少ししょげたら再読したいと思います。

Posted by ブクログ

対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」の開発者である吉藤オリィさんの書籍。

小学5年生~中学2年生まで不登校だった自身の経験を糧に、孤独を解消するデバイスとしてOriHimeを開発したいきさつや、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の人々と関わることで得た知見、友人との別離など様々な出来事を絡めて、主にこれからミライについて考える時期の子どもたちに向けて書かれた書籍です。

「子どもに向けた書籍」とは書きましたが、全て読んでみて感じたのは「大人が読んでも面白い」ということ。

「ミライ」というと大人にとっては今更何も変わらないし変えられないと思ってしまうかもしれませんが、この本を読んでいると「今からでも遅くないから何か興味を持ったことを初めてみようかな」という気にさせられます。

恐らく著者がロボコンに出て優秀賞を取れたり、不登校から抜け出して高専に通い、その後大活躍できたのは著者の運が良くて努力が実ったからであるのは間違いないのですが、著者のようにはなれなくても「自分にとって大切なもの」「本当にやりたいと思っていること」について改めて考えるきっかけを得るには十分だと感じました。

恐らく、著者が言いたいのはこの本の中では「ミライの武器」をこれから持つ君たち(子どもたち)へ、ということなのでしょうが、それは本の枠内に収まるように書いたからであって、著者自身は大人に向けても同じことを語るのではないかなという気がします。

周囲に流されずに自分のやりたいことを突き詰めること。決して妥協せずにやり抜くこと。そして、「できない」は価値になること。失敗しても諦めないこと。

私が小さなころに出会いたかった一冊です。

Posted by ブクログ

型にはまらない生き方、主流の教育に乗れなくても人生を切り開いて道を見つけることはできるということを学んだ。違和感を大切に、人と違うことを恐れず。徹底的に興味を追求する。子育てのやり方を考えさせられます。

Posted by ブクログ

同じ不登校体験者なのにこうも考え方に幅があるのかと感心した。特に「人と出会うこと」の大切さを力説しておられることが、共感につながった。人と人は会うべくして出会うことがあるのだとわかり始めた時期なので、吉藤さんの考え方が心地よく伝わってきた。孤独の解消に対してブレのない信念がたいへん素敵な一冊。わたしもこのように情熱を捧げられることを今すぐにでも実行したい。

Posted by ブクログ

我慢していることに違和感を感じたら、それを解決すれば価値になる。

もっと楽にならないか、もつと自由にできないか、もっと面白くできないか

そんなもんだなと納得しない

もう一歩こだわる

行動することが重要だということ

Posted by ブクログ

人とのコミュニケーションが苦手な著者でしたが、今やインターネットで、世界中の多種多様な人たちと繋がることができる。年齢は関係ない。

自分が夢中になれるものを見つけるために、

「何でも触れてみて自分を知ろう」「この広い世界で人に会いに行こう」「小さな失敗を積み重ねる」

などなど!

私もいくつかやってみては、全く興味もてない、頭に入らないってことばかり。それらは、もういいか!で、過ぎ去る。

もう、ほんと子どもたちにも読ませたい!!

それから、「できないが価値になる」に驚いてしまった!

でも言われて考えるとそうだ。できない、不便だ!から、世の中簡単にできるような仕組みができ、便利になってる。でも、まだまだ沢山ある!

できない人側から考える。できる人からは難しい。

だから色々な人と関わるのが大切。

読んですごく納得できた本!

子どもたちに、1日1章ずつ読んでもらおうかな!

なかなか読んでくれてないんだけど。

Posted by ブクログ

テレビで吉藤オリィ氏のことを知り、チェックしました。分身ロボットオリヒメや開発してくださっているいろんな技術に、またその発想にすごく未来への扉を開いてくれる方だと思いました。

10代はもちろん、大人にも読んでもらいたい1冊だと思います。1時間目から4時間目までの設定で内容が紹介されています。自身の体験をもとに、わかりやすく紹介されています。少しでも夢中になれるものが見つかれば。親子でこの夏休みに読んでもらって、感想を伝えあったらきっと素敵だろうなぁと思いました。

Posted by ブクログ

大好きなオリィさんの書籍第三段。

今回は児童書ということでしたが、大人が読んでもとても面白く楽しく読めます。

何より文章が柔らかいので読みやすいです。

『夢中になれる』がテーマですが、その他に印象的だったのが『人との出会い』を大切にされているということ。

人との出会いやそこから生まれる会話からどんどん変わっていくオリィさんの姿に勇気を貰えます。

そして今はもう亡くなってしまっている親友、番田さんのことも書かれていますが、この章はとても胸打たれるものがあり涙がでました。

大人も子供も、読めば必ず『自分の人生』についての考え方に変化と勇気を貰える一冊だと思います。

Posted by ブクログ

若者向けに書かれた本かもしれないが、40を目前にしている私自身にとっても、子育てをしている母という立場でも、とても励みになる本だった。

とくに、

『何でも経験してみることで自分を知る』

『人との出会いが人生を変えていく』

『きみのしたいことがきみの一生を支える』

は、これからの選択の指針になりそう。

Posted by ブクログ

ロボットや電動車椅子など工夫し発明した吉藤氏の生きる姿勢を若者に語りかけている。吉藤さんが素敵なのは自分のしたいことが人との関係の中にあって、役に立つこと喜ばれることを大切にしているところ。

Posted by ブクログ

吉藤オリィさんの本はこれで3冊目。

内容としては今までの本で語られていることに、最新の進化したオリヒメやロボットカフェ等の情報がプラスされた情報量だったが、個人的に彼の考え方がとても好きなので人に対してこんな言葉をかけられる人になりたいと思う言葉がたくさんあった。

この本は多くの子供に読ませたい、そして自分が子供の頃に読みたかったと切実に思った。

「興味があることはただちにやった方がいいよ。

若いときにしたかったことも、大人になればその興味を失うことがある。過去といまと未来の自分は、よく似た他人だから。」

Posted by ブクログ

分身ロボットカフェのニュースを観て、著者を知った。トレードマークの黒服もユニークで気になっていた。

本書は、著者が中高生にした講義を書籍化したものらしいが、年齢問わず、現在を悩みながらも生きるすべての人に読んでほしい。

ときには語りかけるように、自身の経験談を交えながらこういう考え方・生き方があると教えてくれる。

・弱みを生かす

・我慢したくないことをどうすれば我慢しなくて済むか考える

・自分の心を守るために「逃げる」選択肢を持つ

大切だと思う。今、自分の心が叫んでいるのに、あと3年頑張れるだろうか。

家や学校で会う大人だけが、すべてではない。今いる場所は世界のほんの一部で、ネットもある。本を読んだり、いろんなものに触れたりして自分の興味を、自分自身を知ろうと、誰かに伝えたくなる本だ。

Posted by ブクログ

読もうと思った理由

かなりポジテイブな考え方、具体的な本だと思い内容を知りたいと思ったから

気づき

・これからの時代を生きる上で、この世界に存在するモ

ノ、サービス、技術、そして「考え方」までも、あり

とあらゆるものが「ぜんぜん発明が足りていない」

し、「まだまだ山ほど改良点がある」そう思える

・なんでもやってみなければわからないことばかりなん

だ。「でもさ」と問題点を考えるよりも、先に手を動

かしてしまった方が早いことも多い

・あらゆる「我慢」は、人類の工夫次第でなくしていけ

る。これまで「我慢」だったものが、普通よりもうら

やましい存在に化けたりもする。人類はそうやって前

進してきた

・きみが我慢をしていることだって、その我慢に気付け

ているなら、それを解決すれば「価値になる」という

こと

・きみが「したいこと」を続け、発信を続けていれば、

地球の裏側からでも、きみのユニークな仕事にお金を

出してくれる人が現れる可能性がある

・人と違うことは悪いことじゃない。むしろ人と違う観

点を持っていることは強みだ。「できないことがあ

る」という点だって、自分の武器になることがある

・「そんなもんだ」に納得しない

・やるからにはここまでやるかと思わせるまでやらなき

ゃいかん。出る杭は打たれるが、出すぎてしまえば打

たれない

・「自分がどんな人間であるか」をうまく伝えられる人

は、人を覚えないといけないという苦労から他人を解

放することになる

・本当に自分がやりたい、表現したいことをするのに、

はじめから周囲に理解をもとめなくていい。100人

に2人か3人くらい反応してくれたらいい方だ

・やって何の意味があるのと考える人はいる。でも、こ

の世界はやってみなければ見えてこないことだらけ

だ。思ってもみなかった、自分の向き不向きに気づく

こともあるし、別個の経験が後になって役に立つこと

がある

・できないことは悪いことじゃない。重要なことはその

価値を知ることなんだ

・五体満足な人が不自由なく生活できているのは、五体

満足な人が生活しやすいように、五体満足な人たちが

世の中をデザインしてきただけのことだ

・人は喜びを拡張することができる生き物だ

・人は「託す」という能力をもっているということだ

著者のこれまでの経験からくる言葉は説得力があり、ここまでポジテイブかというくらいに圧倒されました。できない理由を探しがちなところで大変勇気づけられました。最新の技術を使って、もしくは開発して「できないこと」「不便なこと」を解決していく(ひと昔と違い今はできることが爆発的に増えてきた)ことは閉塞感のある現在のモノ余りの経済状況のなかでブレイクスルーする要因の筆頭だと思います。パラリンピックの後ということもあって尚、痛感しました

Posted by ブクログ

それを知る前と知った後、世界の見え方がガラリと変わることがある。

吉藤オリィ氏の分身ロボットOriHimeも、私にそんな体験をもたらしてくれたものの一つだ。

コロナ禍が始まったころに知ったそのロボットについては、難病やそのほか様々な理由で外出困難な人たちの孤独を解消する手段としてではなく、外出困難なこのご時世にウイルスから身を守るために、それでもコミュニケーションが必要な場面での救世主になるんだろうとただただ感心した。

考えてみればこんな凄い技術、コロナが蔓延してすぐに開発できるようなものではないよな。

この、本には吉藤氏の過去の経験から、OriHimeが誕生するまでの経緯などが読みやすいフォント、わかりやすい言葉でシンプルに、だけど丁寧に書かれている。

どうやら中高生に向けた文章っぽいが、とうの立った大人が読んでもめちゃくちゃ勉強になるし、この本で氏の仕事を知れば、まさに世界の見方を変えてくれる読書体験ができると思う。

と、いうことで、

中学生の甥っ子の誕生日にこの本を贈ることにした。

興味を持つか持たないか、読むか読まないかは彼の自由だけれど、ちょっとでも興味を持って読んでみてくれたら、若い彼の世界は少し広がって見えるようになるかもしれない。

Posted by ブクログ

すごー。

まさに今からの人。

世間はこういう人を求めている。

こういう人ばかりでも世の中回っていかないが、

こういう人がいないと世の中進んでいかない。

Posted by ブクログ

「できない」は未来を変える武器になる

この世界は不合理で完全ではない。だから必ずどこかに孤独を感じている人がいる。課題がある。「できない」がある。

それを見つけ、何度も挑戦と失敗を積み重ね「できるように」「もっと面白くなるように」改善を続ける。

そうして自分や周りや社会や時代が成長する。

Posted by ブクログ

最後の方は涙無しには読めませんでした。。

番田さんをはじめ、ALSの患者さんとの出会いあって改良されたオリヒメ。榊浩行さんの絵も検索して拝見しました。温かみかあって穏やかで優しい気持ちになれる絵でした。みなさん亡くなられ残念ですが、オリヒメの中でみなさん生き続けていらっしゃるんだな…と。今年6月日本橋にオープンするロボットカフェも落ち着いたら伺いたいなと思いました。

当たり前だと思って日々やっている不便さにも、もっと改善の余地が無いか考えたいなと思いました。

Posted by ブクログ

著者と同世代であるが、自分との行動力の違いに驚いた。

今の自分は、悔いのない生き方をしているか。

漠然と生きることもできるが、著者のように夢中になりたい。そんな風に感じさせてくれる本です。

Posted by ブクログ

普段はほとんど小説を読むのですが、次の本が来るまでの間に…と、家族が持っていたこの本をたまたま手に取りました。

ALSという病気については、前々から知ってはいましたが、この本を読みながら、そんな先進的な技術があるのかと、全く知らなかった自分を恥ずかしく思いました。これが、私が、自分の体を使い自由に動き回ることが「できる」事でのデメリットだったのだろうと思います。

「人は世界を変えられる」と、改めてその事を感じました。