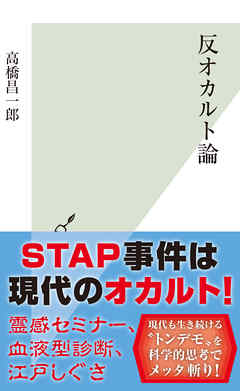

あらすじ

占い、霊感商法に死後の世界……科学が発達した21世紀でさえ、「オカルト」は多様な姿で生き続けている。この「罠」に、大学生や社会的エリート、学問に携わる専門家でさえも陥ってしまうのはなぜか。現代社会にはびこる欺瞞に囚われないための科学的思考法を、わかりやすい対話方式で取り上げる。スピリチュアリズムに代表される狭義のオカルトだけでなく、「江戸しぐさ」や「STAP細胞」といった広義のオカルトまでを検討。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

たとえそれが「サイエンス」であっても、それがほんとうに「サイエンス」なのかを疑うことなく、ただ「サイエンスだから」という理由だけで盲信することにより他人や自分に騙される。

タイトルは反オカルトとなっているが、どちらかというとオカルト色は薄く、全編を通して稲川淳二は登場しないし、円盤が空を飛ぶこともない。簡単に言いすぎると「嘘つきが世間をだます」ことについて書かれている。

驚くのは、彼ら嘘つきたちの「自分の嘘を、嘘と認めたくないがために嘘を現実だと信じ込む能力」と、「自分に追従して擁護してくれる人物を見つける能力」。そして、例えば祈祷師やシャーマンが頭パーになった状態と違い「しっかりと意識がある状態で計算の上での行動である」という点。

ただ彼らは「サイコパス」と一言で終わらせてしまえるほど、彼らの思考は浅くない。

そうした嘘の世界から抜けるように、「嘘つき」を改心させようとする人物もいる。本書では「欺瞞をやめるべきだ」と説得された人物も紹介されていて、欺瞞と倫理の間で「嘘つき」の心が揺れ動く。このページは本書の中で唯一の救いとなるページなのだが、かなり稀な例だと思うし、結果として嘘の世界から抜けられたのか?というとかなり怪しい。

当たり前なのだが、基本的に嘘つきは改心することはない。なぜなら彼らは自分の嘘を現実だと信じ込むことで心の平安と経済的な利益を得ているので、その嘘が崩れるような不安定な状態を好まないからだ。結局のところ彼らは、嘘に追従する人物に囲まれ、そのことに幸せを感じて生きていくことを選んだ、稀な人たちなのだろう。

Posted by ブクログ

今まで読んだ科学哲学の入門書の中で一番腑に落ちた『科学哲学のすすめ』の著者が書いた本だけあって、わかりやすく明快。

オカルトのそもそもの始まりから説き起こして、STAP細胞事件から江戸しぐさまで、ていねいに論拠を示しながら何がおかしいのかを説明してくれる。対話形式なのも読みやすくていい。

Posted by ブクログ

読みものとして面白かった。

スピリチュアリズムブームについて、その起源から虚構であったことがよく理解できた。

科学的な言説に基づかない、オカルト的言説が跋扈する世の中において、科学的視点を重視する習慣をつけたい。

少し気になったのは、聴き役の助手のキャラクターについて、主題と関係ない部分のやりとり、受け答えなどが、ステレオタイプすぎるように感じた。(ジェンダーバイアスの話などもある分、余計に)

ただ、主題と関係ない部分であるし、私の気にしすぎなような気もする。そうだったらすみません。

でも、感想くらいは、主観的な視点で書くのをお許しいただきたいとも思う。

Posted by ブクログ

基本的に良かったけど,ちょっとSTAP細胞叩きすぎな感じはして,嫌悪感をもってしまう人も多そうなのが気になってしまった。本当に読んでほしい人にあまり読んでもらえない感ある…。でも内容的にはしっかりしてて,邦訳されたことのない歴史的エピソードも紹介されてるし有意義な点も多々。

"マスメディアやネットのニュースを眺めれば、いくらでも「欺瞞」を発見できるではないか"p.15

との問いにも鈍い反応な"現代の大学生の「オカルト」傾向"を危惧する著者。

つかみで小保方氏とペレルマンを対比してるけど,確かに凄い断絶だ。

晩年のコナン・ドイルも,妖精写真信じちゃった話は前から聞いててひどいなって思ってたけど,ほかにもいろいろひどい。

奇術師フーディニーの脱出トリックを,本人の説明さえ信じずに,体を「非物質化」して鍵穴から通り抜けたはずだと頑なに主張。当時の新聞も「哀れなホームズ」と酷評したとか。

ウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿)

「レントゲン撮影はトリックだ」

「空気より重い航空機など絵空事」

「電波通信に未来はない」

「進化が生じるには地球は若すぎる」

最後のは,放射性崩壊が未知だったことによる地球の冷却速度の誤算と,核融合が未知だったことによる太陽年齢の誤算が,たまたま一致した結果だという。

でもそれでも「せいぜい4~5億年」とのことで,なぜ「進化が生じるには不充分」に直結するのか謎すぎる。結局進化論気に入らねぇって話?

Posted by ブクログ

「科学者(というか、科学研究開発や科学教育を生業とするヒト)」だって、普通の人間だし、騙されることも騙すこともある、とよく言われる。では、「宗教家(昔ながらの葬儀坊主は除く)」の場合はどうか?彼らは人間性の無謬がプレステージの源泉なので、そういうふうには思われないようだ。ということは、一般には「科学的なものの見方、考え方」は、しょせん付け焼き刃で、人の精神性には影響を与えにくいと思われているということだろう。

また、STAP細胞の事件は、現代のオカルトであるが、昔日のオカルトよりも、大規模組織の自己保全や特許保護という概念の進歩や技術開発に必要となる巨額資金とそのコントロール権という要素が増えた分、厄介な問題となっていることを明らかにした。

Posted by ブクログ

タイトルを見て本書を手に取った人は、それも反オカルトってなんだろうって思った人は、かなり混乱するのではないか。

まあ非科学的な欺瞞を「オカルト」と定義すればいいのかもしれないが、最も中心で溢れてくるのがSTAP細胞の捏造問題。

だったらそこだけ取り上げればいいのにと思うくらい。

オカルト部分は大半有名な話しばかりだと思ったし、原因を話したいのか影響を話したいのかどこを掘り下げて「論」としたいのか見えづらい。かなり広範囲に影響を語っているのか。

読み物としての一冊には悪くない。