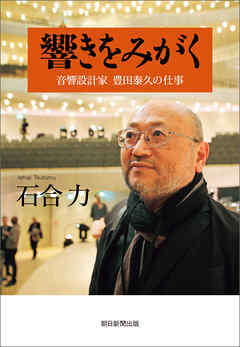

あらすじ

クラシック界の巨匠たちが頼った“耳”がある。東京・サントリーホールからハンブルク・エルプフィルハーモニーの音響設計まで。世界有数のコンサートホールの「響き」を手掛ける日本人トヨタは、いかにして究極の音を実現させたのか。その謎に迫る。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

良いホールとは?

数字ではわからないものがある。

生演奏の素晴らしさを知っているからこそ素晴らしいホールを設計することができるのだとわかりました。

素晴らしい演奏があるから素晴らしいホールがあるし、素晴らしホールがあるから素晴らしい演奏もできるし、素晴らしいオーケストラがある。

上手い指揮者はそのホールでのツボを心得ている。

ゲルギエフの話ではいろいろと勉強になりました。

最近はハイレゾなど録音技術の進歩で良い録音も増えましたが、生演奏の感動にはかないません。

ベルリンフィルのデジタルコンサートホールではデジタル技術の進歩で、日本に居ながら生演奏を聴くこともできますし、

過去のアーカイブスも鑑賞することができます。

コロナ禍において以前のような演奏体験はまだ難しいですが、

早く生での素晴らしい演奏にを聴きに行きたいものです。

で、ゲルギエフ&ミュンヘンフィルのブルックナーを鑑賞。

つくづくミュンヘンフィルはブルックナーが上手いと感じ入りました。

チェリビダッケ、ヴァント、ティーレマンの録音もありそれぞれ指揮者の特徴も出ていますが、

ミュンヘンフィルの演奏力の高さも実感します。

Posted by ブクログ

コンサートホールの音響を設計するプロフェッショナルを追ったルポ。豊田泰久氏のインタビューは以前に読んだことはあったが、その成り立ちから世界で活躍するに至る活動、その仕事と考え方、アプローチなど非常に興味深く読んだ。

彼が設計したサントリホール、川崎Muza、札幌kitharaはどの席に座ってもいい演奏を楽しめると思っていたが、それが豊田氏の目指すところだと知ってクラシック音楽にそれほど造詣の深くない自分でも嬉しくなった。

建物として完成ではないコンサートホール、演奏者の意識、意思があってこそ、素晴らしい演奏が聴衆に届く。非常にマニアックなテーマではあるが、クラシック音楽ファンならずとも、この素晴らしい仕事人の活躍を知って欲しいという気持ちになった。

Posted by ブクログ

音の評価のためには音楽が必要

永田音響設計

放送技研から独立

サントリーホール(1986年)

ベルリンフィル(1963年)と同じヴィンヤード(ブドウ畑)型 客席が360度囲む

ステージからの直接音より周囲の壁を伝わってくる壁際や2階席に音に味わい

音の明瞭さ 近代もの、現代ものに適する

豊かな音とクリアな音は両立しにくいが

視覚的に演奏者が見えると音がクリアになる

演奏者と観客との一体感、親近感

指揮者、オーケストラ、楽器としてのホール との共同作業

ほかの演奏者の音を聴きにくい?というクレーム

ホールは何も改善していない 慣れの問題 3~4年かかった 指揮者が鍵

フランク ゲーリー 建築 日本文化への造詣

ウォルトディズニーコンサートホール(2003年)

ピアニスト クリスチャン ツィメルマン推薦でサントリーホール→豊田に

ホール内部が決まってから外観のデザイン

ワレリー キゲギエフ マエストロ

札幌Kitara からサントペテルブルグ第二オペラハウス(2006年)

日本公演に同行しオーケストラの配置をコンサル

1/10の模型でロングパスエコーを試聴して確認し削減

ベルリンフィル第二ホール

ミスも聞こえやすい率直さ

第二演奏者がオケのバランスをとる

音は消えていくもの

音響の良さは数値では表せない

残響時間では決まらない 残響時間はアルコール度数のようなもの

いいホールは残される

当時の技術ではシューボックス型のそれほど大きくないのもが結果的に良い音響

初期反射音が直接音と差が少なく聞こえる

ヴィンヤードは客席をグループに分けて席の近くにたくさんの壁

いいホールにはいいオーケストラ

ピエールブーレーズ ザール

ピアノの蓋を取る 直感力

BARENBOIM ピアノ 弦が交差しない

テノールとブラスの位置を離す

歌手を優先してオケの音の指揮による強弱

作曲者と指揮者はかけ離れたものではない(サロネン)