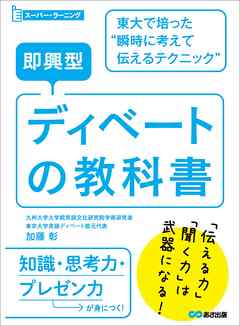

あらすじ

即興型ディベートとは

・準備時間はたったの20分

・個人的な賛成・反対は関係なく、

・瞬時に、論理・感情の両輪で審査員を説得する!

ビジネスシーンでも役立つ要素がたくさん!

・即興型ディベートは、約20分間の準備時間しかないため、

頭脳をフルに動かして論理と感情に訴えかけるプレゼンを行ない、

勝利しなければならないのが特徴。

・即興型ディベートの経験者は世界でもさまざまな分野で活躍している。

日本国内でも、近年、即興型ディベートの経験者の進路は、

外務省、経産省のような官公庁から、弁護士事務所、大手商社、メディア、

経営コンサルティング企業、投資銀行、メガベンチャー、スタートアップ等、多様になっている。

・本書は、即興型ディベートの流れごとのポイント、

スキルアップ方法等を具体例とともにわかりやすく解説している。

・主にビジネスの自己啓発の一環として、

さまざまな力を身につけることができるディベートを通じてスキルアップしたい人、

ディベートをビジネスの研修や学校の授業に取り入れたい方など、

即興型ディベートに興味はあるけれど方法や上達方法がわからない方々にうってつけ!

■目次

・ディベート経験者の声

・はじめに

・Part1 即興型ディベートのルールと流れ

・Part2 賛成側・反対側の「立論」のコツとポイント

・Part3 審査員の役割と務め方

・Part4 「ディベート力」を鍛える練習方法

・おわりに

・参考資料

■著者 加藤彰(かとう・あきら)

九州大学大学院言語文化研究院学術研究者、跡見学園女子大学兼任講師、

ディベート教育国際研究会役員、一般社団法人全国英語ディベート連盟国際委員会アドバイザー。

東京大学法学部、東京大学公共政策大学院卒。在学時から即興型ディベートを始める。

東京大学英語ディベート部元代表、現卒業会顧問。

大学生全国大会優勝、審査委員長、アジア大会日本人記録保持者。

外務省・文科省後援で世界初のSDGsにコミットする国際大会Kyushu Debate Open設立メンバー兼審査委員長。

大学生北東アジア大会審査委員長、日本人初となる高校生世界大会招聘審査員。

東大を中心に多数のコーチ実績に加え、

日本の20以上の大学・高校や、企業向けに日本語・英語でディベート講演経験あり。国際学会発表多数。

経営コンサルティング企業マネジャー。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

◼︎インターネットでのリサーチ方法

「日本の議会に女性枠を導入すべき」という議題であれば、女性枠 議会、女性枠 政治家、クォーター制 議会、議会 女性枠 導入 メリット、のように女性、政治・議会、クォーター・枠、メリットのような言葉を組み合わせる。

・上・横・下のキーワード検索

上(抽象化)、横(言い換え)、下(具体化)。

議会を、政治、政界、政治家。女性枠を、クォーター制、アファーマティブアクション(affirmative action)、female quota。女性枠を、パリテ法。

・Google検索

filetype:pdfをつけると、PDF検索が可能

・サイト内検索

キーワードを入力して、「site:」に官公庁のアドレスなどをつける

◼︎思考力の鍛え方

TBH思考法。

トップダウン思考では、こういう因数分解が必要なのでは?というものをストックして型を作る。議題レベルではなく、テーマレベルで抽象化すること。

これは教育系のテーマと似ているなとか、社会課題でも政策系がテーマだな、とか。

Posted by ブクログ

母親の影響でディベートに悪いイメージを持っていたが、本書を読んでイメージが変わった。

「ディベートは、「空気」に支配されないためのコミュニケーションです。

自分が言いたいことをしっかり言うことは、多くの人にとって価値のあることなのです。」

Posted by ブクログ

ディベートっていうものを全く誤解していました。

相手を論破するものだと思っていました。

本文からの引用です。

「ディベートの目的は論破ではありません。第三者を論理的かつ感情的に、説得、魅了することです。論破は相手を負かすことだけが目的です。そこからは何も生まれません。」

ある意味、これが全てです。

あとはディベートをどうやって進めるのかなど競技としての準備や

そのための練習の話なので、私は競技でやるつもりはないので省いています。

それで十分、読んでよかったと思っています。

以下、備忘メモ

---

一般市民を説得する必要があるので、まくしたてたり、論破を目指してただイチャモンをつけるような選手は負け、論理的なわかりやすさに加え、感情に訴えかける選手が勝利します。

ディベートの目的は論破ではありません。第三者を論理的かつ感情的に、説得、魅了することです。論破は相手を負かすことだけが目的です。そこからは何も生まれません。

AREAという型です。AREAとは、assertion,reasoning, example, assertionの頭文字で主張、理由、例、主張というサンドウィッチ形式の型です。OREAの場合はopinion 意見です。

第一に結論ファースト、第二に理由、例。

サインポスト、和訳すると標識です。どのような話をするかを最初に伝えることで迷子にならないようにする。ナンバリングが有効な方法の一つです。一つ目に、二つ目にと言って立論に数字を振るようにします。

理由では、why true x2、例ではwhy importantが効果的です。

重要性のポイントは数、質、発生頻度の観点を意識することが大事です。

pureな耳で聞くこと。聞こうとしない、曲解する、卑下するのはディベートの態度として相応しくありません。聞く時もAREAで整理する。考えながら聞くほうが効率的です。

反論するときのポイントは、反論でなくツッコミだと思うことがおすすめです。個人という視点ではなく、家族、社会、国内、海外のように空間的な広がりをもたせることも有益です。

本を読んで知識を自分のものにするための8ステップ

なぜ読むのか。具体的にどのような知識を身につけたいのかとあう解像度を高めることが重要です。

おすすめ本リストを作成する。おすすめ本を人に聞くのもよい。

入門から発展編までバランスをとりながら3から5冊にリストから絞り込む。

まずは、目次を読むことでぼんやり全体像の輪郭を掴む。

最初から100%理解することはむずかしいのでざっくりと理解しようという目的意識で大丈夫です。その際に重要なキーワード、考え方は記録をすることにしましょう。メモする場合は感想もセットにすると記憶に定着しやすくなります。

読んだことをディベートスピーチしてみる。本で読んだことを活用してみましょう。

全体像がイメージできたら、残りの本を読む。わからない部分を中心にアップデートするつもりで読んだ本を読み返したり、残りの本を読むようにしましょう

ステップを繰り返すことができる仕掛けをつくる。読むたびに自分なりのご褒美を設定するのです

思考力の鍛え方TBH思考法を身につける

トップダウン思考、ボトムアップ思考、ホリゾンタル思考の頭文字をとってTBHと名付けてます。

トップダウン思考、マクロ的な思考

この思考力を鍛えるヒントを2つ

テーマレベル考えること、抽象化すること

中長期になるかもしれませんが、ロジカルシンキングを鍛えること、MECE

ボトムアップ思考、ミクロ的な思考

具体的な人という問いを立てることが重要

類似例、アナロジーから考えること

この思考力を鍛えるポイントは妄想、知識、類似例

ホリゾンタル思考、相手起点の思考

相手がどう提案してくるか

相手がどう反論してくるか

この3つの思考を行き来することが重要です

東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート

現役東大生が書いたぢ頭を鍛えるフェルミ推定

東大ケーススタディ研究会 著

アナロジー思考

細谷功 著

東大生が書いた 議論する力を鍛えるディスカッションノート

東大ケーススタディ研究会 著

ファシリテーションの教科書

グロービス 著

成長エンジンの設計方法

SMART

specific具体的な

measurable計測可能な

archivable達成可能

related目標に即した

time-bound時間に制約がある