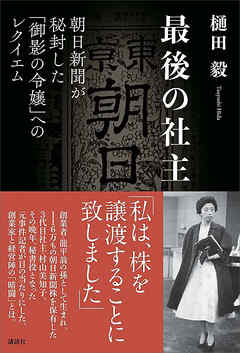

あらすじ

日本のクオリティ・ペーパーを自任する朝日新聞社。その朝日株の6割を握っていたのが、創業者・村山龍平と村山家である。

そのため、朝日新聞は村山家を「社主」として手厚く処遇しつづけた。

その「最後の社主」となった村山美知子は、1920年、新聞王と呼ばれた村山龍平の孫として生まれた。母・於藤は龍平の孫、父・長挙は子爵・岡部家から婿入りした旧華族だった。

朝日新聞が生み出す巨大な利益と、華麗なる血脈――美知子は、妹・富美子とともに、神戸・御影の邸宅と有馬温泉の別邸を行き来しながら育った。日本舞踊、古式泳法、スキー、茶道、ピアノなどを学ぶ、日本有数の「深窓の令嬢」――それが村山美知子だった。

戦後、海軍大将の長男を婿に迎えるが、朝日新聞の経営に興味を示さず、離縁してしまう。傷心の美知子は、音楽の世界で活躍することになった。

朝日新聞が後援する日本を代表する音楽祭「大阪国際フェスティバル」の専務理事として、世界各国から有名指揮者、オーケストラ、将来有望な若手を招聘した。小沢征爾、カラヤン、ルービンシュタイン、ワイセンベルクらが美知子に深い信頼を寄せた。

一方、朝日新聞の経営陣は、株を握る村山美知子の機嫌を取ろうと奔走する。専任の「秘書役」をつけ、お気に入りの高級パンを届け、記者出身の役員は慣れない茶道に挑戦し足がしびれて昏倒した。

誕生会や村山家の祭礼には編集幹部がこぞって参加し、お祝いの言葉を述べた。

しかし、子どものいない美知子社主が高齢になるにつれ、朝日株の行方が焦点になる。朝日経営陣は、あの手この手を使い、美知子社主から株を奪おうと画策した――。

その最晩年に「秘書役」となった元事件記者が、朝日新聞最大のタブーを赤裸々に明かす。

朝日経営陣は、どうやって村山家から株を奪ったのか。

巨額の税金をどのように処理したのか。

朝日新聞株が外部に流出する可能性もあった、最大の危機とは。

新聞、メディア経営の深奥に迫る、驚愕の書。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

女帝と囁かれた村山美知子の華やかな生涯と創業家として朝日新聞と対決する晩年の話。

著者が本当に村山美知子という人間に惚れ込み、だからこそ朝日新聞による法的に疑問なレベルでの株式譲渡を許せないという熱意がノンフィクションとして素晴らしい。まるで中世ヨーロッパの貴族の様に気高く気品に溢れ、芸術を愛した村山美知子。何もかも持ち合わせて生まれたはずの村山だが、生涯の伴侶は得られず社主の座も追われてしまう。金持ちは金持ちで苦悩や困難があるということか。

また、いまの朝日新聞の筆頭株主がなぜ香雪美術館なのか、そのカラクリを解き明かしているのも面白い。

Posted by ブクログ

津田大介さんのポリタスTV で樋田さんのお話を聞いて大変感銘を受け本書を知った。

ものすごいルポルタージュだ。ルポルタージュの意味は本来のフランス語で探訪と聞いたことがある。

ニホンというクニの近現代史、ジャーナリズム、メディアのみならず文化という観点からもまさに社主美知子さんその父母や祖父母が、生き、世の中に還元されてきたこと、普遍的な愛のようなものが、気鋭のジャーナリストの鋭い眼差し、公平であろうと自らを追い込むような目線で語られており、感動した。

大阪国際フェスティバルとかフェスティバルホールとかそんなことも全く知らないことばかりで大変勉強になった。

Posted by ブクログ

【まるで奇跡のような、素敵なおばあちゃんだった、と何度も思い返している】(文中より引用)

朝日新聞創業者の孫にして最後の「社主」となった村山美知子。芸術活動にも身を捧げた数奇な人生を追いながら、経営陣との長年にわたる複雑な関係を描いた一冊です。著者は、自身も朝日新聞社で活躍した樋田毅。

村山美知子という一人の人物を丹念に取材したノンフィクションとしての価値はもちろんのこと、「経営と資本」の関係を考える上でも大変に示唆に富む一冊でした。企業にチェック・アンド・バランスをもたらす機能としての経営者一族の役割は改めて見直されても良いのかもしれないと感じた次第です。

「そういえばあの時・・・」と振り返る作品になりそう☆5つ

Posted by ブクログ

色々考えさせられる1冊。

以下自分メモ。

男社会サラリーマン社長と、家と名誉を背負う前提がある生まれながらの金持ちオーナー一家では、前提とする価値観も利害も違うがために、どこかでもめるのは必然だったんだなーと。モメそうなポイント全てでもめていて、誰かなんとかできなかったのか?とさえ思いました。でも現実はこんなものだよね。

著者である、元朝日新聞新聞記者が異動でオーナーの宮仕え?になったことで見聞したことを書き残した貴重な1冊。サラリーマンならわかる。これは出版にあたりたくさん敵を作ったことでしょう。ほんとに執念深くて面倒なのは女ではなく(以下略)。

でも、記者として、自分が書き残さなかったら誰も書き残さなかったと考えたのかも。実際そうだし。記録って大事。よくぞ書き残したなあと。

山下達郎を聴くようになってから、タツローさんが音響の良さでお気に入りの大阪フェスティバルホールってどういう経緯でそんなに設備いいのかな?所有してる朝日新聞がお金持ちだからかな?と思ったきり放置してたのですが、この本で経緯がよくわかりました。朝日新聞社主(株的にオーナー)の令嬢のおかげだったのですね。まさに現代の貴族。

うちの部に新聞社から転職してきたひとがいたので、ちょっと話ふったら業界的に色々ご存知そうだったので、このへんのネタを根掘り葉掘りお酒飲みながら聞きたい。しかしコロナ遭遇するチャンスが少ない…。ほんとコロナよくない!

早く根絶されてほしい。

Posted by ブクログ

よくぞここまで赤裸々に書き連ねたものだと感嘆した。

朝日新聞の歴代経営陣を実名を挙げて批判しているが、

おそらく躊躇う気持ちもあったであろうに、

そこはボカさずに、ストレートに書いている。

肝心の、最後の社主が保有していた株がどこにゆくのかが気がかりだが、

それは朝日新聞が心配すべき話であり、私には関係ないと思い直した。

Posted by ブクログ

本当ならクラシック音楽に関心のある人が読むとよいのだけど。

3代目の社主が日本のクラシック音楽にもたらした功績が描かれている。朝日新聞社の社主だからできたことだと思われていたようだが、欧米の音楽家を日本に招いて満足のいく演奏をしてもらうのは、目利きと経営能力と愛がなければできなかったことのようだ。

そういう、音楽プロモーターとしての伝記であればよかったのだけど、朝日新聞社社主としての生涯も描かなければならない。

圧倒的な株式を保有する創業家一族と経営陣の冷戦が描かれる。

朝日経営陣は陰に陽に社主(や創業家)の力を削ごうと働きかけており、著者はそれに対してネガティブである。まあ確かに、株主がうるさいのはわかるが、経営陣に対して牽制する勢力が事実上なくなってしまうようなやり方はいかがなものか、と私も思う。

なお、樋田記者は赤報隊事件を追うのがライフワークじゃなかったっけ? と思ったが、社主のお世話係になった経緯と理由も書かれている。

Posted by ブクログ

運命に逆らえないが信念を貫く村山美知子さんは周囲からの翻弄に対峙していく。資本と経営の問題は、朝日新聞者の創業者から筆頭株主へと移りゆく村山家に様々な苦難を強いられていく。その渦中に美知子さんは大阪国際フェスティバルをスタートさせて世界からの喝采を浴びる功績を残したことは偉大である。どこぞの連中がすぐさまレガシーとほざく為体とは格が違う。大体そんなレガシーってすぐにケチが付いてる、あー胡散臭い。

Posted by ブクログ

元朝日新聞記者で、阪神支局襲撃事件を長年取材している著者。社主担当の「大阪秘書役」で、最後の社主、村山美知子さんの側で見聞きしていたことを記録したのが本書だ。神戸の高級住宅地、御影に香雪美術館を抱える大邸宅に一人暮らし。著者が「最後の令嬢」と称する通り、有馬や麻布などに別荘も抱え、昭和初期の上流階級の暮らしぶりを興味深く読んだ。甲南小から甲南高等女学校、東京の自由学園に通い、終戦直後に元海軍大尉、武田光雄氏と結婚するが、お家柄の違いですぐに離婚してからは、子供もいない。父の村山長挙は、旧岸和田藩主の華族岡部家の家系で、京大卒業後に村山龍平の娘於藤の婿養子となる。兄弟には、終戦時の侍従で、玉音放送の録音盤を守った岡部長章もいる。

日本で音楽祭が珍しかったころから、カラヤンら一流の演奏家を招いた大阪国際フェスティバルを育ててきた。後半は社主家と経営側の長年の争いがテーマ。於藤さんが朝日主催のエジプト展の開会式で、昭和天皇に近寄ろうとして宮内庁職員に制止され、けがをした騒動などで、経営側と対立する話などが出てくる。結局、美知子氏の加齢に伴い、保有株式を手放すことになり、社主家と経営側の対立は終焉する。養子探しなども模索されるが、2020年3月に99歳で亡くなる。おいの村山恭平氏(洛星→名古屋大)が社主への色気を見せるお騒がせキャラとして登場するのも面白い。

この本はどうも朝日新聞には都合が悪いことが書いているらしく、同社は抗議文をネットに掲載したりしている。

Posted by ブクログ

★消えた日本の貴族★上野家を上回り朝日新聞の最大の社主であった村山家。貴族のような育ちをした最後の社主、村山美知子氏の晩年に仕えた元朝日新聞記者の記録。

朝日にとって、目の上のたんこぶであった社主をいかに排斥するかは長年の課題だったろう。著者から見ると、その対応は特に亡くなるタイミングで礼を欠いていた。貴族的な美知子氏にほれ込んだという面はあれど、義憤から朝日経営陣の対応を記した。朝日と社主の関係を理解するのに分かりやすい。

一方で美知子氏は音楽プロデューサーなど芸術家のパトロンとしての役割や能力は高かったのだろうが、支えるだけの実務家が乏しかった。姉妹の仲が必ずしも良くなく、子もいなかった。組織としての朝日にかなわなかったのだろう。こうした育ちをした人物がいたということに驚くのも本書の面白さ。

Posted by ブクログ

前半は主人公のクラシック音楽の取り組み、後半は朝日新聞と創業家の攻防という内容。細かい話は知らなかったが、大きな組織は大変と感じた。

暴露本というよりも、深窓の令嬢がどのような人生を送ったかを知る本と感じた。

Posted by ブクログ

他の企業ではあまり聞かないけれど、新聞社では経営者とは別に社主という存在を耳にします。海外では、ワシントンポストではジェフ・ベソスがその役を担うようになってから猛然とデジタル化を推進しているし、ニューヨークタイムスでは創業一族のA.G.サルツバーカーに代替わりしてから、同様にDXが進んでいます。やっぱオーナーって絶大な権力を持っているのでしょう。当たり前か…でもわが国、朝日新聞の社主にとっては、そう当たり前のことではなかったようです。今年3月3日になった村山美知子社主がいかにして「最後の社主」になってしまったか、という記録です。朝日新聞の経営陣から、お世話係という名目で村山家の内情を探るために送り込まれた朝日新聞社員による本です。これから秘封されるであろう、いかにして経営が社主の権力を無力化していったかという記録を後世に残さねば、という強い想いで満ち満ちています。まるでスパイがスパイ対象に「恋」をした、といった物語にも読めます。そう、創業者村山龍平の孫として、膨大な遺産を受け継ぎながら現業には携われず、音楽文化のパトロンとして生きてきた本物のお嬢様に、著者は寄り添っています。すなわち朝日新聞に対する批判となっていて、たぶんこの本、朝日の書評に乗ることないんだろうなぁ。彼女がプロデュースした大阪フェスティバルホールが日本のクラシック音楽界にとって、いかに大きな存在だったかも初めてしりました。没落していく貴族の物語みたい。ビスコンティの映画を思い出しました。それにしても新聞というメディアビジネスって、いかに富を蓄積したか、ということにも、それが今、風前のともしびかもしてないってことにも、しみじみします。以前読んだ、「二重らせん」の禍々しさとシンクロしつつ、全く正反対の豊饒たる落日の歌。

Posted by ブクログ

はじめは華麗なる一族の華やかな暮らしで始まったのだが、終盤はほとんどホラー。もちろん、オーナー一族からサラリーマン社長に経営が移っていく過程では、どの会社も多かれ少なかれ同様の過程を経るものだ。本書の場合、プロ中のプロである一級のジャーナリストがそばにいたことで、その裏側が克明に描かれている。

エピソードも満載で、現役時代は強面で知られた、三菱重工の相川賢太郎社長(当時)が、最初は堅苦しい挨拶をしていたのだが、突然、「遂げたり神風」(村山美知子氏作曲)を歌い出したとか、伊藤忠兵衛氏の末娘と一緒に学校に通っていたとか。。。

後ろに行くほど、ドキドキ感が増してくる、良質のミステリーみたいな本。

Posted by ブクログ

朝日新聞には2人の創業者があり、かねてから株式の多くを創業家の一族が保有していたという。しかし、経営側からすればそのような図式は面白いわけがない。様々な軋轢の中で、”翁”と称される創業者の片割れ、村山龍平の孫にあたり第3代目の社主となった村山美知子はついに株式の譲渡を決める。

本書は長年、朝日新聞の秘書役として彼女に仕えた著者により、彼女の半生と朝日新聞側が彼女から株式を譲り受けるためにどのような暗闘を仕掛けたかをまとめたノンフィクションである。我々が良く知る新聞社の経営の裏側にそもそもこのような事実があったということ自体、全く知らなかったし、村山社主が大阪フェスティバルホールの創設やクラシック音楽への寵愛を通じて小澤征爾、佐渡裕などの活躍にも寄与していたという話など、面白いエピソードばかり。

一般化すればもちろん、”資本と経営の分離”というガバナンスを一つの会社の内紛劇としても読める点で、非常に読み物として優れた一冊だった。

Posted by ブクログ

2021.02.16 最後の社主

樋田毅著「最後の社主」を読みました。著者は朝日新聞出身のジャーナリストで、タイトルにある社主・村山美知子氏の晩年に世話役をしていた方です。「虎ノ門ニュース」で上念司氏が紹介していたのが気になって手に取りました。

村山美知子氏は朝日新聞の創業者・村山龍平氏の孫娘で、創業家として朝日新聞社の大株主でした。社主って言う言葉も、耳慣れない言葉ですが、創業家と経営を分割した朝日新聞独自の言い回しの様でした。美知子氏は、音楽をはじめとする様々な文化に精通されており、大阪国際フェスティバルという音楽祭を主宰されていました。無名時代の小澤征爾を見出したり、私でも存じ上げているカラヤン(凄さは理解しておりません)を招聘したりと、そうした功績は美知子氏の人柄によるものだとありました。小澤征爾は、若くしてN響の指揮者になるも、「若いのに生意気だ」ということでその立場を追われ、海外で目が出て「世界の小澤」と言われるまでになったとのことでした。このエピソードは全然知りませんでした。

しかしながら、こうした事業はやっぱりお金がかかるもので、運営している団体も赤字です。朝日新聞の支援がなければ運営できないわけですが、読んでいて美知子氏は、その支援を当たり前のように思っているように感じられました。いや、大株主、創業一族というのはそれくらいの権限を持つものなのかもしれませんが、やっぱり仕事もしないでどうなのだろうという気持ちが出てきます。でも、そのあたりは貧乏性の私には理解できないところなのでしょう。

晩年は朝日新聞の経営陣からひどい扱いを受けたとありましたが、出てくる話は株をどのように扱うかばかりで、それがどのようにひどい扱いなのかピンときませんでした。株の整理がついた後は、世間体を優先する朝日新聞経営陣によって確かにひどい目にあわされていたような描写もありましたが、その時、本人はもう自分の意思表示もできるかどうかという状況で、このあたりもなんともいえないなと思いました。

でも、こうしたしっかりとした教育を受けて、お金に困らないような方こそが、公共の名誉職等にはふさわしいのでしょうね。期待した内容とはちがうものでしたが、「こういう世界もあるんだな」と認識できました。そして、業界団体の役職とかについては、ますますやる気が亡くなりましたとさ。