あらすじ

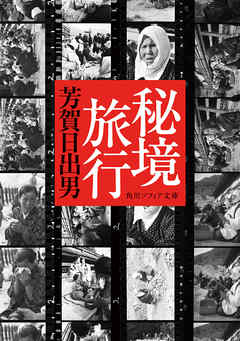

民俗写真の第一人者、芳賀日出男が若き日に記した貴重な旅行記。北は納沙布から南は久高島まで、全16か所の写真とフィールドノートから、氏ならではの被写体への誠意と並々ならぬ愛情が見えてくる――。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

1148

芳賀 日出男

(はが ひでお、1921年9月10日 - 2022年11月12日)は、日本の写真家、民俗研究家。

関東州大連生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。日本・世界の祭り・民族・民俗芸能の写真取材を行った。 1973年、全日本郷土芸能協会を設立[1]。 1985年、株式会社芳賀ライブラリーを設立、取締役会長。 1989年、紫綬褒章受章。 1995年、勲四等旭日小綬章受章[1]。息子の芳賀日向も写真家。100歳を超えても活動している[2][3]。2022年11月12日、老衰のため死去[1]。101歳没。

死者に会える? 巫女市の実態 恐山 青森県大湊田名部市 青森県下北半島の 恐山 に登ると死者に会える? この話題に興味を持って東京から出かけていく人も多くなった。

恐山は高さ八二八㍍、頂上の旧火口に静かな湖水を持った死火山だ。この死火山に数万人のお婆さんが登ってきて、 円通寺 境内の地蔵堂のまわりにたむろしている いたこのところへいく。

「さあ、これを食べて元気をつけなさい」とやはりあわび貝のお皿にのせてすすめてくれた。 そのあわびのどんなにおいしかったことか。海の青さのさなかにあって、私は 象牙色のあわびをいくつもいくつも食べた。これこそ食べられる真珠である。

私は山王寺を下りて大東町の農村中心地帯へ入って行くことにした。バスで村の集落を通る時注意して見ていると、どの農家も数百羽飼えるパトリー形式やケージ形式の鶏舎を持っている。この道は神楽の写真を撮るために何回も通った道だ。それなのに全く気がつかなかった。旅の認識のひ弱さとはそういうものだ。目的を持たないと何一つ見えないし摑めない。

Posted by ブクログ

昭和30年代の全国各地の民族行事を記録した貴重な記録。写真家でありルポライターの筆者の目が捉えた多くの行事はおそらく今では廃れたことだろう。

昭和30年代の日本の集落の風習を記録したルポルタージュ。何よりも写真が素晴らしい。良くぞこのような書籍を残してくれたものである。また復刊した角川ソフィア文庫の企画にも感謝したい。この文庫、絶版となった名著をさりげなく復刊しており、ラインナップが興味深い。

関心しつつ楽しく読めた一冊。筆者の息子さんの後書きも良い。

Posted by ブクログ

宮本常一に学んだ写真家のフォト・ルポルタージュ。1962年に秋元書房の「トラベル・シリーズ」という新書から刊行されたものを再編集の上、文庫化した貴重な一冊。北海道ノサップ岬から沖縄県久高島まで17か所が収録されている。

「秘境」というタイトルから分かるように、当時としても決して普遍的な光景ではなかったのだろうけれど、今とは時間の流れの違う世界が確実に存在していたことが窺える。同じく宮本から多大な影響を受けた網野善彦は、高度成長を南北朝に匹敵する日本社会の大変革と定義したが(『日本中世の民衆像』)、その正しさも本書は示しているように思われた。

Posted by ブクログ

秘境旅行」なんて少し大げさなタイトルです。作者自身も前書きに書いているように「今や日本には秘境などなくなってしまった」とある。昭和三十年代にはもはや秘境ではないが、秘境の匂いが少し残ってる地域の紀行文となる。

北海道のノサップから沖縄の久高島まで各地の生活や文化が紹介される。

網走に住むオロッコ族の祭り。大和民族に統合される前にアイヌとの戦いに敗れたオロッコ族やモヨロ族、ギリヤークなどのオホーツクの民族がいたらしく、その生き残りを訪ねる。ただもはや彼らはそのことを隠し、大和に溶け込もうとしている。ソ連から逃げてきた人たちもいる。今はもう誰も残っていないんだろうか。

長崎五島の隠れキリシタンが大本教に宗旨替えしていく話も興味深い。五島は一時毎年のように仕事で行っていたことがあるが、隠れキリシタンという仕組みの限界とその受け皿にキリスト教がなれなかった話までは知らなかった。

例えば自分が子供の頃、絣のもんぺ履いてほっかむりした農家のおばちゃんが野菜をたくさん入れた大きな籠を背負って電車に乗って来て、住宅地の家を廻って売っていた。私の家にも千葉から来るおばちゃんがよく立ち寄っていて母も新鮮だからと言って買っていた。写真を見ながら、あの人たちもこの時代の人たちだったのかなと思ったりする。

時代は移っていくものなので、昭和三十年代は戦前の風物詩を懐かしがっていたのだろうし、戦前にはその前の文化や風習を失われていくと嘆いたのだろうし。今後は文章と写真だけでなく動画も残っていくのでしょうね。

Posted by ブクログ

写真家である芳賀日出男氏の紀行文集。

本書自体は、2020年1月の発行であるが、元になっているのは、1962年(昭和37年)に発行されたものである。筆者は、本書の中で、昭和30年の初めから10年間かけて2000日間の撮影旅行に明け暮れたと書いている。全国津々浦々に深く入り込んで撮影し、記録をした紀行文集である。

本書の中で、筆者が訪れ、記録しているのは、人里離れた場所ばかり。筆者は、1962年に書いた「はじめに」の中で「今や日本には秘境などはなくなってしまったと思う」と書かれている。日本全国を知り尽くしている筆者にとってはそうかもしれないが、50年前の人里離れた田舎は、現代の人間からしてみれば、秘境と呼んでも良い場所だと思う。

日本全国の20か所弱の場所が紹介されている。どれも印象深いものばかりであるが、中でも離島、舳倉島・壱岐・福江島・甑島などの暮らしの紹介は、まさに「秘境」と呼ぶにふさわしいものである。写真ばかりではなく、文章も味わい深い。

Posted by ブクログ

民族写真家が、昭和30年のはじめから10年間掛けて2千日間撮影旅行に明け暮れたその記録。戦後の日本各地の人々の暮らしや民族行事が紹介されており、当然ながら写真か素晴らしい。網走オロッコ族、恐山、舳倉島(海女さんの楽園)、甑島、沖永良部島、四国のさいはて石垣の村外泊(私の故郷に近く、出身の友だちもいました)等面白かった。

Posted by ブクログ

昭和三十年代に、各地にかろうじて残る古俗を蒐集した旅の記録。

北海道 ノサップ

三月、氷を割く黒潮によって春が運ばれる。

国境のまち歯舞町。漁村の今昔。近代化が押し寄せる。

北海道 網走

北方ツングース族の支族であるオロッコ(ウィルタ)族、ギリヤーク(ニブフ)族。ソ連領樺太のオタスの森から、土地を保証されるが彼らの神をいただくことを許されないことを理由に移住した人びと。

博物館の借り物の衣装で著者のためにマツリが行われる。文化の記録を目的とする著者の目的にはいかにもそぐわない変質したマツリである。しかし生きた彼らが信仰を持ち続ける限り可能なかたちに変わっていくのは自然なことだろう。マツリは踊りの最中にイナルル(柳の木の削りかけ)が燃えてしまい神を怒らせたと彼らを消沈させてしまう後味の悪いものとなる。

ウィルタ族の彼らにはすでに民族意識はないという。アイヌのように結束して文化を残していこうという意思もなく、日本のなかでウィルタの伝統が消えてゆくことに抵抗がない。月給生活や貯蓄に適応することが難しいにもかかわらず日本人のなかに埋没していくことを望む。埋もれることを望みながらかれらの神を抱き続ける。日々の生活の中に彼らの神を持ち続けることを望んだ彼らはそこにアイデンティティを見出さなかった。彼らの神は彼ら個人の信仰のためのものだった。

千五百年前に網走の地に生活し滅んだモヨロ族のように、ウィルタ族、ニブフ族は日本からひっそりと姿を消す。その末期の記録を見ると、みずから滅びを選んだという大袈裟な言葉はそぐわない。それがただ起こったのだという感触が残る。

歴史の中で消えた多くの民族はひとりひとりが当たり前にただ生きて死んだだけなのかもしれない。その当たり前の生に文化の喪失などという感傷を見出して惜しむのは部外者の身勝手なのだろうか。

青森県 恐山

後をつけるなよー!

と思ったけれど、実際家庭に戻ったイタコの描写は興味深かったのでぐうの音も出ない。ごめんなさい、同罪です。

家のなかであまりにも弱い、目の悪い女の立場。そうでなくとも村落共同体における女たちの立場は厳しく、深い孤立と絶望が死者への追慕を求める。夏の恐山は盲目の女がイタコとして生命を得、孤独を深める女たちが大いに泣き、感情を解放する舞台なのだ。

秋田県 西馬内(にしもない)

三日続く盆踊りの熱狂。死者が混ざるという盆踊りはこういうものなのだろうな。

静岡県 妻良

南伊豆の漁村の穏やかな風俗。

愛知県 北設楽郡 隠れ里の花祭

神楽で神の世界を再現する花祭。

儀式を重んじる振草系、踊りのはなやかな大入系がある。

石川県 輪島市舳倉島

海女のまち。

当時舳倉島は冬期は住めない孤島であり、輪島市海士町に住む海女たちは六月十五日前後の島渡りの日に一斉に舳倉島に帰還する。

福井県、石川県 木地屋の村めぐり

ここでは木地屋の集団は定住していたため、材料になる木がなくなると木地屋のむらとしては沈黙する。民映研の奥会津の木地屋も同じ時代の記録と思うが、たしかにあちらは木材をもとめて移動していた。

木地屋のむらとしては休眠中である温見村の少女が尾根伝いに同業の村に移動するルートを当然のものとして織り込んで話すというのが面白い。木地屋というと職業のようだけれど、日本のどこにあっても皆が近江に職組としての祭神と統率されたネットワークをもつとなると、ひとつの民族の姿にも見える。

福井県 宇波西(うわせ)神事 三方五湖畔

湖畔の村々で春のおわりに行われる華やかな祭り。

広島県 山の中の民俗博物館

芸北民俗博物館(今の芸北民俗芸能保存伝承館だろうか)は当地の学校の先生がボロ買い先生と呼ばれながら尽力してつくれらた個人博物館だということ。

島根県 大東町

出雲神楽の地として名高い地の職業転換。

農業から鶏卵へ。平等に貧しかったところから差がうまれてくる、資本主義の萌芽が農地に及んだ時代。

愛媛県 外泊

石垣のまち外泊と、鹿島で孤独に暮らす老夫婦。

外泊を訪ねたことがある。たしかに石垣の奥に入ると生活がまる見えで、のぞきをしているような後ろめたさがあったのを覚えている。

山の上まで耕された畑の美しさと魯迅の「耕して天に至る、ああ貧しいかな」という言葉。今では農地は天に達することはない。石垣の道をコンクリートで塗り固めて利便性を増す権利は当然にそこで暮らす人びとのものだ。他人の生活を標本として扱う資格は誰にもない。

長崎県 壱岐

年に一度の春市。

豊かな農村の隠居が市で小遣いを稼ぐいっぽう、余裕のない漁村の女房が家計を助けるために市をたてる。

長崎県 福江島

かくれキリシタンの大本教への集団改修。恥ずかしながら、「かくれ宗」がこうまでキリスト教と乖離していたとは知らなかった。キリスト教の個人救済の思想に祖霊信仰、豊作大漁の祭神としての性格が付与された生活神であるのだな。つまりほとんど日本の土俗信仰に戻っている。それが万根同教の大本と親和性が高かったという話のようだ。

鹿児島県 甑島

民話の語り手を訪ねる。歌い骸骨、瓜姫ジョー。

鹿児島県 沖永良部島

珊瑚礁の島には山がないかわりにハブもいないが、古生層の島には山もハブもある。

夜のたのしみは珊瑚礁の島のもの。島の数カ所に泉をもつ。近代農業でゆたかになっていく島の生活。

沖縄県 久高島

出た!地割!今となっては失われた地割制の写真が見られた。

農業は女、男は漁労。ノロの家にはかまどの形の火の神様。イザイホーも耐えてしまった。

Posted by ブクログ

昭和30年代の日本各地を写真に収めた記録集。農村史でもあり、農業史でもあると思った。

北海道から沖縄まで、民俗行事や民間信仰の豊かさに興味が尽きない。本書で紹介された各地が現在どうなっているのか、つい調べてしまった。意外にも存続している行事が多いけれど、たぶんイベント化しているんだろうなあ。

震災後の東北で民俗行事や無形文化財の保存活動が盛んになったけれど、保存させるために従来のしきたりが形骸化したりして、記録することの功罪を考えてしまったことを思い出す。

北海道の少数民族である、オロッコ族・ギリヤーク族を初めて知った。アイヌだけじゃなかったんだ…。

あと皇族の証である菊の紋章を使うことを黙認されていた木地屋一族の話も興味深い。

奄美群島と妻良の写真が個人的には特に好き。