あらすじ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

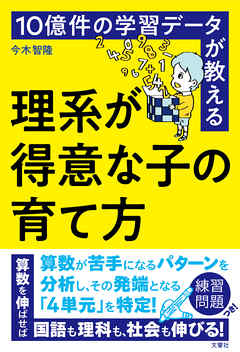

10億件のリアルな学習データが教える、本当に効率のいい算数勉強の決定版!

この1冊で「算数得意!」になれる練習問題つき!

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★★本書をご覧の親御さんへ★★

まずは、れんしゅうもんだい1~6を、

お子さんに解かせてみてください。

もし、1問でも間違えていたなら、

本書には、

あなたのお子さんの

算数の成績を上げる秘訣が、

必ず掲載されています。

これからの時代、「理系が得意!」は子どもの大きな財産です。

算数が得意になると……

◎「自分の頭で考える力」がつく

◎文章の読解能力が上がる

◎学校で活躍できる

◎中学受験で有利になる

◎自己肯定感を育みやすい

◎将来の職業選択の幅が広がる

◎就職活動・転職時のアドバンテージに

シリコンバレーでも続々、採用されている勉強法!

※本書の内容※

・「いつもテストで70点をとる子」が、実は一番の苦手予備軍

・「算数が苦手」の8割は、実はたった4単元から生まれていた

・スピード競争が、思考力の成長を妨げる!?

・「復習をしっかりさせたい」と親が望むほど、算数の力が伸びにくい理由

・あとから伸びる子・頑張っても追いつけない子の「一番の違い」とは

【目次】

1 - 算数について、私たちが知らない残念な事実

2 - ここでのつまずきは致命的!「なぜ解けないの!?」と、ママが首をひねる5つの問題

3 - 「苦手なのは、文章理解」というのは実は大ウソ!文章題の真実

4 - シリコンバレーでも採用!理系を自由に選択できる子どもに育てるために

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

算数が苦手だったから息子にどう教えていいかわからないなぁと縋るような気持ちで手に取った一冊

二十年くらい堆積していた疑問がとけた

本当に読んでよかった

Posted by ブクログ

RISU創設の方の話。案外よかった。

数学以外にも通ずる話も。

現金でお買い物、時計、ブロック、容量、定規など自宅でいかに勉強以外の体験で接することができるかだな〜と。

これまでにないデータの説得力

教育の本と言えば、「私はこう教えます」という個人のカンと経験によるものがほとんどの中、ようやく日本でもデータで本当に効果のある学習のスタイルを提案してくれる(データも日本人の子供たち!)本が出てきました。

朝の学習と、夜の学習で何%効率が違うのか?など、これまで如何にいい加減な根性論が教育でまかり通ってきていたかが分かり、なおかつすぐに実践できる発見がいくつもありました。

Posted by ブクログ

算数は積み上げ式の科目、ということで、ここでつまずいたらその前の単元はここだよという表がついているのが非常によかったです。子に苦手単元が現れた際には活用したいと思います!

できない、わからないと言ってきたときは、「苦手」「わからない」にならないように気をつけてあげたいと思いました。

Posted by ブクログ

RISU算数創設者の本。

算数は他の教科と比べ一度つまずいたら、最初から戻らないと、分からないの積み重ねになる。スタートが大切。

学校の順番で勉強するのはベストとは考えづらく、単元ごとに勉強することの重要性。

・宿題はやらせるのではなく、一緒にやろう。

・朝の10分は夜の20分に値する。

・長時間勉強するよりも、短時間勉強を数多く。

平日+土日どちらか

・ご褒美のあげ方に注意。

終わったらご褒美では、間違いを気にせずとにかく早く終わらせることに集中。全問正解したら○○しようねと方が良い。

Posted by ブクログ

文章が好き・読みやすい◯

全体の雰囲気が好き ◯

内容に納得がいった・参考になった◯

また読みたい ◯

その他

とても読みやすい。

消して苦手ではなかったけど、周囲の大人に「キミは文系」と認定されて、いつのまにか苦手意識を抱えてしまった。息子にはそうはなって欲しくないなあ。つまらないもの。

以下自分のためのメモ

なんとなく成績が悪い場合は、算数検定で、子どもの苦手を明確にする。

宿題は一人ではやらせない。

「宿題しなさい」ではなく「宿題手伝おうか?」と声をかける。

勉強は短時間型→集中力

前の勉強から間をあけない→学習効率のアップ

20分以上の勉強法を週に5-6回

できたところに注目して「算数が得意」という気持ちを持たせる

教えるのは解き方ではなく「考え方」

自分が苦手だったからと言って、こどもに「自己投影」しない

算数の基礎的学習→論理的思考が身につく

つまずきやすい単元

2-3桁の位の理解 1-2年生

図形の組み立て・立体の基礎 2年生

単位・目盛りの読み方 2年生

円と半径・直径の理解 3年生

文章題

「謙遜で子どもを下げる」のは絶対NG…こどもには「謙遜」は理解しがたい高度なコミュニケーションの方法

Posted by ブクログ

単位、位、図形

量だけこなすという根性論は意味がない

宿題は一緒にやる

短時間でちょろちょろ勉強する方が効果がでる。前の勉強から間を開けない

土日いずれか+毎日 20分以上 コツコツ

苦手なところは前の単元に戻って勉強

朝の10分は夜の20分

20時までには勉強終わらせる

親が子供に苦手意識を持たせない。謙遜でも出来の悪い子と言わない

親が解いてはだめ。子どもが試行錯誤して問題を解けるように。勉強の主役は子ども。

私も苦手だったから仕方ないと自己投影しない。子どもが諦める。前向きに取り組む姿勢を失う

ロボット教室とレゴは図形への認識を高める

星と星座、宇宙図鑑、プラネタリウム

ミステリー小説

300円以内でお菓子買っていいよ。概算と消費税

ご褒美は、問題集が終わったらではなく、全部○になったら。

勉強は習慣化すると誘惑に勝ちやすくなる

位というのは概念なのでつまずく子どもが多い。ビーズ、お金で視覚的に理解させる。

図形ー暗記が効かないし、とびとびの単元で忘れやす

形を理解する、式を立てる力は計算をいくらしても身につかない

スピードでなく、読む力、考える力。高速計算はPCがやってくれる。

なんで、算数を勉強するのか?

選択肢の幅が広がる

専門性が高いから復職しやすいし給料が高い

自分で考えたことを視覚化し、周りに説明できる。論理的思考力。

Posted by ブクログ

・単元の繋がりが大事

→学校教育では、学年で単元のつながりが切れる

→分からなければ、下の学年の学習に戻ることも大事

◆単元

・かず

→大きなかず

→およその数

→倍数・約数、平均

素数・素因数分解

・足し算、引き算

→掛け算、割り算

→少数・分数

→通分・約分

→xyの計算

・単位

→速さ

・かたち・図形

→グラフ

→角度、対称・相似・合同

→立方体と直方体

→体積、面積

・時計

Posted by ブクログ

算数は積み重ねが必要。概念理解は国語も必要。国語を理解して外国語語の概念との違いを理解することが必要。算数(数学)は世界共通語。論理力をつける必要性などなど、そんなことを考えながら読み終えました。

子供のモチベーションを上げ、理解を深めるために親としてできることをしよう!

Posted by ブクログ

タイトルに惹かれて購入した本。宿題しなさいでなく宿題手伝おうか?と声かけする。夜更かし勉強よりも朝短時間勉強の方が脳の効率は良い。ご褒美は時間や量をこなした後でなく全部マルになったらなど実力に対してあげる。割と色んな本に書いていることと変わらないかも。論理的思考力を身につけることが大切ということです。

Posted by ブクログ

国語力が大事だと思って、読解力や語彙力を伸ばすことに重きをおいていたが、理数系の大事さについてもよく分かる本だった。

算数検定受けさせようかな?

苦手分野の把握と、単元ごとの学習を大事にしていきたい。

Posted by ブクログ

算数特化型のタブレット学習RISUが気になっていたので読んでみることに。

全体として読みやすかった。

「算数検定」で苦手単元を洗い出せると言うのは気づかなかった。こどもが大きくなったら受けさせてみたい。

良かれと思って良く言う「私も苦手だった。難しいよね。」は逆効果な様なので、ポジティブな言い回しに変えようと思った。

理系と関係があるかはさておき、星座をギリシャ神話の絵本から興味を引くのはいい考えだと思った。男の子にしては図鑑より物語好きな息子は気に入りそう。

「300円以内でお菓子を買う」は、イベントとしては楽しそう。

Posted by ブクログ

2021.4.9開始〜2021.4.21

●一言要約

勉強することに抵抗がないような子(その入口となる理系に苦手意識を持たない子)を育てるためのハウツー本。

●目的

①自分の子どもが数字に対し前向きになるにはどうすればいいか知りたい。

②その具体例を知りたい。

③ 夫婦間での共有方法を知りたい。

●考えたこと

●明日へのアクションプラン

★「宿題をしなさい」ではなく「宿題手伝おうか?」

ひとりでできるなら宿題の意味はない。できないところはサポートして勉強への苦手意識を作らないようにする。

宿題が効果的に作用するのは高校生くらいから。

★たとえ謙遜でも子どもを卑下しない

「うちの子は出来が悪くて」を子どもは真に受け、自分はできないのだと無意識に思い込んでそのように振る舞ってしまう。

★得意にさせるにはまずモチベーションを上げること

苦手に注目するよりも、できたところに注目して得意を伸ばすことが勉強全体のモチベーションアップにも効果的。

★子どもの目の前で問題を解いてみせない

目の前で問題を解いて示すことは「教えること」ではない。

教えなきゃいけないのは、解き方ではなく考え方。

★女の子には「この100円で好きなものを買っていいよ」などお買い物ごっこの性質を利用した計算練習をする。

★女の子には、図形は実物を見て一緒に考えてみる。

★「ご褒美」を使用する場合は、「問題を終えること(これが終わったらおやつ)」ではなく「実力(全部○になったらおやつ)」に着目して設定するべき。→誤魔化してしまうことがある。

★勉強にもイフゼンプランニング(ゲームする前に勉強)

★「算数って、なんのために勉強するの?」と聞かれたら、「自分でちゃんと考える方法を身につけるための基礎なんだよ」と答える。A=B=CだからA=Cなど、論理的思考を理解するための礎になる。

Posted by ブクログ

RISUの代表者の著書です。

ただ計算ができればいいというわけではなく

その概念がやはり大事

日常の中でも身近に算数はあるので

日々積み重ねて行きたい

Posted by ブクログ

根本的な資料は著者のスクールにおける統計であり、世の中全体的なものではないのですべてをすべて鵜呑みにするのも危険。

問題文に対してもちょこちょこミスがあり信頼性に欠ける

総合的によればこの著者のスクールに入るのならば読むことに無駄はないが、この本だけで得意な子を育てたいと思ってしまったらやめた方が良い。

こういうほんは著者がスクール等やっていれば素直にそのスクールに入ったほうが絶対に良い。本ははっきり言って無駄だ。