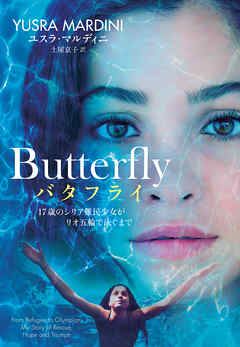

あらすじ

2014年、アラブの春が飛び火し、アサド軍と反体制派の争いが激化していくシリア。水泳選手として日々訓練に励んでいた17歳の少女ユスラの住むダマスカスにも、爆弾が落とされるようになった。日々の生活を脅かされ、将来を望めない生活に、ユスラは姉のサラと出国を決意。シリアからベルリンに着くまで、エーゲ海を渡り、いくつかの国境を越えて命がけの3週間、またリオオリンピック出場を果たすまでの、感動の実話。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2016年リオデジャネイロ五輪に難民五輪選手団の一員として参加したシリアの競泳選手ユスラ・マルディ二さんが、シリア内戦から逃れるためにトルコ、ギリシャを経てドイツまでたどり着くまでと、リオデジャネイロ五輪に参加するに至る経緯を自らつづったノンフィクション。

今日ではかなり危険な状況のシリアの首都ダマスカスですが、内戦が激化するまでは普通の暮らしが営まれる状況でした。次第にきな臭い情勢となり、ついに生活圏に戦車や軍隊が入り込み、ユスラさんの通うスイミングクラブにも不発弾が落ちる状況に至り、国外へ逃れる決心をします。

ユスラさんが辿ったのは、トルコ、ギリシャ、マケドニア、セルビア、ハンガリー、オーストリア、ドイツと至る「バルカンルート」でした。イスタンブールからギリシャ領レスボス島へはわずか数m足らずのゴムボートでエーゲ海を渡り、途中でボートの船外機の故障のためにボートから海へ降りて泳ぎながらたどり着く程の際どい状況をくぐりぬけ、ギリシャ以降は自らの命運を掛けるには信頼するのも疑わしい密入国を斡旋するブローカーを頼りにドイツを目指します。国境警備の厳しいハンガリーでは留置場に留め置かれる状況まで経験されました。

ドイツでようやく安寧の環境を得、難民五輪選手団の候補となった際には、「参加標準記録をクリアしていない自分が”難民”という理由で五輪に参加する意味があるのか」と苦悩しますが、自らの記録よりも難民への世界の理解を深めるためにも参加を決断し、のちにオバマ大統領との接見も果たされました。

EUに流入する難民のニュースは日本でも目にしますが、その大部分は難民を受け入れる側からの視点が多く、本書のように難民当事者から見た状況はなかなか知ることができません。

「難民のだれもが自ら好んで祖国を逃れたのでもなく、好きで難民になったわけでもない」と本書では何度も書かれています。本書でも触れていますが、ユスラさんは”幸運にも”ドイツまでたどり着けましたが、多くの難民がエーゲ海で遭難したり、ドイツに至る途中でお金が尽きてその地にとどまることを強いられています。

難民と一言で言っても、様々な状況がありますが、少なくともEUにおける難民の状況を知る手掛かりとなる貴重な記録であるからこそ、少しでも多くの人に読んでもらいたいノンフィクションです。400ページを超える大著ですが、次々と展開する状況に引き込まれ、一気に読み通しました。

Posted by ブクログ

「17才のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで」という副題のとおり、実話である。

アラブの春、内戦、ボートで出国、難民呼ばれドイツを目指し、水泳選手としてオリンピックに出場するまでの、壮絶で過酷な本人の手記なのだが、若さゆえかそれほど悲壮感漂うものでないので、どんどん引き込まれる。もちろん訳者の手腕もあると思う。彼女は英語の読み書きができたので、この手記は英語で書かれた。

自己実現のためでなく、世界各国の「難民」と呼ばれる人々の声を届けるためにオリンピックに出ることを決めた彼女のメッセージが届きますように。

Posted by ブクログ

シリアの17歳の少女ユスラと姉のサラがドイツを目指して行く道々に待ち受ける困難に辛抱強く勇気を持って立ち向かう姿に感動した.助ける人たちと騙す人,協力し合う難民達の姿に人間としてのあり方を考えさせられた.難民を助ける前に,難民を作らない世界であったらと思う.

Posted by ブクログ

本書も、日経書評で見かけて気になっていたら、会社の先輩から回ってきた。ラッキィ♪

難民の実状は、なかなか伝わってこないので、当事者によるルポルタージュはそれだけで貴重だ。それほど、我々は難民のことも、また、難民が発生する国、地域の現状を知らない。

本書の中でもベルリンで著者のユスラと姉のサラで大笑いするシーンがある。

「ボランティアの女の子がいるんだけど、(中略)マジな話」。サラが続ける。「シリアで暮らしてたころはノートパソコンを使ってたって言ったら、びっくりしてんの。シリアにコンピューターがあるとは知らなかったわ、だって。シリア人はみんな砂漠に住んでるのかと思ってたみたい。わたしたちだって前はふつうの生活してたんですよ、って教えてやったわよ」

地続きのヨーロッパの人ですらだ。遠くFar Eastに居ては、なかなか中東の暮しを知る機会も少ない。そういう意味で、こうした著作や、映画に触れることに意義はあるかと。

ただ、この手のOut Putは、どこのだれが手掛けて世に出しているのかは気になるところ。本書も、冒頭に、この物語の山場である、トルコからギリシャ領の島まで海を越えて密航を企てるシーンが登場し、一気に読者を引き込む。20前後の競泳選手が書いたにしては、あまりに巧みだと思う。巻末謝辞に、英国人ライターの名が出ており、どうりでと納得。

この手の違和感というか、作品としての出来過ぎ感は、ナディア・ラムド著「THE LAST GIRL」でも感じたものだ。

誰かが、意図的に、彼女らのエピソードを使って何かを訴えている。世情を操作せんがため、というのは穿った見方すぎるかもしれないけど。

そして、彼ら、彼女らの言動が、メディアにいいように利用される点も似ている。ユスラの場合は、その冒頭のエーゲ海を越える密航シーンだ。

「想像の尾ひれを付けた「ボート・ストーリー」があふれかえった。(中略)いちばんありえないストーリーは、わたし一人が腰にロープを巻き付けて自由形で波を切り、150人も乗ったボートを安全な岸まで引っぱっていった、という内容。(中略)たぶん、ヒーロー像がほしかったのだろう。わたしが望むのは、ただ泳ぐことだけなのに。」

ナディアのケースは、ISISの支配を脱した検問所での受け答えがビデオに録られ政治的プロパガンダに利用されたりもした。

また、ユスラを、難民五輪代表団の一員としてリオ五輪に参加させようという動きも多分に政治的だ。ユスラも、はじめは、

「難民はわたしのチームじゃない。そうでしょ?難民って言葉はわたしの本質を表現する言葉じゃない。そうでしょ?わたしはシリア人で、わたしは水泳選手なのであって、難民チームの代表ではない。その、なんて言うか・・・それって、ちょっと侮辱されてるような感じがするんだけど」

と反対の立場をとる。とはいえ、こうした、素直な述懐を読めるのも当人によるルポルタージュの醍醐味ではあるのだけど。

こうして、我々が手にして目に触れることのできる記録は、恵まれた境遇を活かし紛争国を抜けだし、偶然の重なりから苦難を乗り越え西側にたどり着き、そして幸運にもメディアの目に止まった、ごく一部の難民の、非常に稀有なケースであるということは認識しておくべきことなのかな。

それほど、彼女らの逃避行は、波乱万丈であり多くの幸運な出会いやタイミングに溢れている。もちろん、若く快活で、姉妹で行動を共にできたという、彼女らの性格、パーソナリティによるところも大きい。

「海とハンガリーは、マジでひどかった。でも、ほかはなんか、おもしろかったかも」

こう話せる、前向きな性格が、きっと彼女を今の場所へと導いたのだろう。彼女の飾らない性格や、我々が日常、見聞きするティーンエイジャーに近い感覚や言動を知ることで、今や、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の親善大使にまでなったユスラではあるが、一貫して変わらないメッセージが、素直に聞ける。

― 難民はほかの人たちと同じ人間なのです、と。