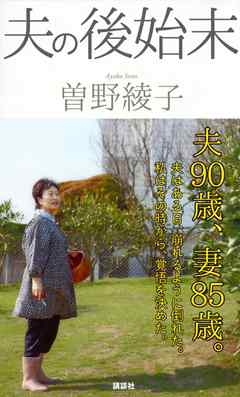

あらすじ

夫・三浦朱門はある日、崩れるように倒れた。私は日々刻々と夫の精神活動が衰えるのを感じた。その時から、覚悟を決めたのである――。作家・曽野綾子が80代なかばにして直面した、90歳になる夫の在宅介護。「介護とは」「看取りとは」そして「老いとは何か」を自問自答する日々が始まった。すべての日本人に知ってほしい、夫婦の愛のかたち。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

夫・三浦朱門と過ごした夫婦の「最後の日々」を描く書です。

気になったことは次です。

・しかし私はその時から、一応覚悟を決めたのである。夫にはできれば死ぬまで自宅で普通の暮らしをしてもらう。そのために私が介護人になる、ということだった。

・高齢の親たちを見るのは私たち夫婦しかない、という事を覚悟していたおかげで、私は高齢者を介護するときに発生するであろう幾つかの困難を予想することができていたのである。

・理想の生活などこの世にあるはずはない、というのが、昔からの私の実感であった。

・「そんなことでは人はしなない、少しぐらい食べなくても死なない。...」運命が私に教えてくれた言葉は数限りない。

・作家の宇野浩二氏が「作家になる資質とは何ですか」トインタビューで聞かれた時、「そりゃ、運、鈍、根さ」と答えられた話に心から共感を覚えていた。作家修行だけではない。どんな道もまさにその通りなのである。

・私は、時々「その仕事をしなさい」と神に命じられているのだ、と思う時がある。

・自分はすべてわかっていると思わないほうがいい、そしてできれば気が長い方がいい。

・つまり、「いい加減」にやっていいのである。いい加減という言葉が、だいたいのところという意味と、まさに適切な量との双方を示すというのは何とも面白いものである。

・耳の聞こえの悪い人は、ぼけも早く来るような気がする。

・「心の貧しい者」という悪訳は、聖書の原本に忠実なのかもしれないが、日本人がいう物質的で人情に欠けた人ではない。この言葉は、ヘブライ語の「アナウィム」という語から出たものだというが、それは虐げられている者、苦しむ者、哀れな者、貧しい者、柔和な者、謙遜な者、弱い者などの意である。つまり「アナウィム」たちは、国家、富、健康、身分などの誇りをすべてはぎとられ、その恩恵を受けず、神だけしか頼るもののなくなった人たちを意味する。

・死という一線を超えるまでは、おそらく長い経過がいる。人間、なかなか死ねるものではない。

・奉仕を意味する「ディアコニア」というギリシャ語の原語を考えれば、もっと厳密な意味をもつ。奉仕とはうんことおしっこの世話をすることなのだ。それ以上は、人に仕えることではない。と私の知人の神父はいった。奉仕というのは、他人に対する行為だが、家族に対していえば「看病」つまり看取りだ。その看取りの基本は、排泄物の世話なのである。

・(臨終にあたって)やってはいけないことが、三つあったように私は記録した。胃瘻(いろう)、気管切開、多量の点滴による延命である。胃瘻は終わりの見えない戦いを開始することになる。気管切開は、最後に家族と語る機能を失わせるので絶対にしてはいけない、と先生は教えてくださった。

・一人息子を手放すの?と人にいわれもしたが、むしろ子離れをしない母になることこそ息子の負担になるだろう、と思えたので、敢えてその道を意識的に選んだ。

・選べるのは、常にあれかこれかのうちの1つだけだ。あるいはいにしえのユダヤ人のように、この世で一つを得たら、必ず、犠牲をささげなければならないと考えていたのかもしれない。

・神父は、人の死は決して生命の消滅ではなく、永遠に向かっての新しい誕生日だということ説教のなかで述べられた。この思想はほんとうはカトリック教徒全員の中にあるもので、死の日は「ディエス・ナターリス(生まれた日)」というラテン語で呼ばれるのである。

目次は、以下です。

まえがき 夫を自宅で介護すると決めたわけ

第1部 変わりゆく夫を引き受ける

わが家の「老人と暮らすルール」

夫の肌着を取り替える

布団が汚れたら、どうするか

八十五歳を過ぎた私の事情

夫の居場所を作る

食事、風呂、睡眠のスケジュール

モノはどんどん捨てればいい

夫が突然倒れた時のこと

よく歩く、薬は控える、医者に頼らない

介護にお金をかけるべきか

「話さない」は危険の兆候

介護にも「冗談」が大切

明け方に起きた軌跡

夫に怒ってしまう理由

散々笑って時には息抜き

「食べたくない」と言われて

老衰との向き合い方

「奉仕」とは排泄物を世話すること

温かい思い出と情けない現実

第2部 看取りと見送りの日々

夫の最期の九日間

ベッドの傍らで私が考えていたこと

戦いが終わった朝

息子夫婦との相談

葬式は誰も知らせずに

お棺を閉じる時の戸惑い

夫の遺品を整理する

変わらないことが夫のためになる

広くなった家をどう使うか

遺されたメモを読み返す

心の平衡を保つために

納骨の時に聞こえた声

「夫が先」でよかった

人が死者に花を供える理由

夫への感謝と私の葛藤

「忘れたくない」と思わない

Posted by ブクログ

実母、義理の両親、そして夫と4人の家族を看取ったひとの説得力のある言葉の数々。心にしみる内容だった。

奉仕とは排泄物の世話をすることーー納得。

Posted by ブクログ

夫が倒れ介護が必要になり著者が寄り添う

もう高齢なのになお作品を世に送り出す

しかも夫を介護しながら

著者の生き方、考え方などもこの中で知ることが

できました

なるほどそういう考え方もあるんだなと

それもいいかもと思うこともありました

また、夫の三浦朱門についても興味を惹かれました

Posted by ブクログ

長年連れ添った夫婦の最後の日。それを予感した時どう感じたか、どう行動したか、その日を超えてどうしたか、それらが、かなり冷静な視点からつづられています。

曽野さんらしい本だなぁと思いました。

これから直面することになるであろう介護と看取り。そのための心の準備には最適な本です。

自分ならどうするか、どうなるか、考えさせられる本でした。

Posted by ブクログ

淡々としている著者がうらやましいような、さみしいような、納得するような、反論するような、いろいろ考えさせられます。 信念をもって生きているところはすごいかな。いろいろな情報やまわりとのしがらみに流されがちなので。。。

Posted by ブクログ

長い夫婦生活の終末をどう過ごすか?

夫にとっても、自分にとっても心地良い終末の過ごし方は?

何十年後かに訪れるであろう「その日」を、少しでも楽しんで過ごせますように。

何十年後かでありましように。

Posted by ブクログ

曽野綾子さん「夫の後始末」、2017.10発行です。63年一緒に暮らした伴侶(三浦朱門)への深い愛が伝わってまいります。第一部変わりゆく夫を引き受ける 第二部看取りと見送りの日々 の二部構成です。現在は650gのスコティッシュフォールドと暮らしてるそうです。直助と名付けられた律儀な子猫だそうです。

曽野綾子さん、ナショナルジオグラフィック、アニマルプラネット、ヒストリーチャンネルなどの衛星テレビをご覧になるそうです。私と一緒ですw。「夫の後始末」、2017.10発行、再読。お疲れ様でした。①夫が執着するのは本と雑誌だけ。 ②会話は、老化を測る一つの目安。自分の、相手の生きる姿に興味があるかないか。③「奉仕」とは、排泄物を世話すること。④胃ろう、気管切開、多量の点滴による延命をしない。⑤私はずっと傍で朱門の髪を撫でていた。

「続・夫の後始末」(2020.8)を読むため(未読)、既読ですが「夫の後始末」(2017.10)をさっと読み返しました。三浦朱門さんは、2017.2.3、お亡くなりに。曽野綾子さんは63年連れ添う。

Posted by ブクログ

長い待ち時間があった時にたまたま手に取ったのが出会い。介護に対する考え方やその状況は十人十色だと思うけれど、彼女の綴る日常や家族についての考え方、痛みや大変さもユーモアに紛らせて笑い飛ばしてしまう強さのようなものは新鮮で魅力的だった。そこに彼女の人生哲学が現れているようで面白かった。

どんな人かと読後に調べたら、ネットでは保守派だとか、過激な発言で問題になったといった記事が数多く出てきて少し驚いた。月並みな考え方の持ち主はそもそも作家になどなれないのでは、とも思うし、たとえ誤解を招くような言い回しがあったとしても、よしんば実際に偏った考えの持ち主だったとしても、前後の文脈を無視して発言の一部だけを取り上げてそれを利用したり、攻撃したりするような週刊誌や新聞の報道の方が嫌らしい、窮屈なものだなぁ、と感じた。

そうとは書かれていないけれど、自らも病を抱えた状態の85歳の女性が、90歳の男性を看取るというのがどれだけのことか、、、その選択が偉いとか良いとかではなく、それはものすごく凄いことだと心底思うのだ。

Posted by ブクログ

自分らしく生きていく

夫の呼び掛けに毎回すぐ行くと思わないでね

という発想、ゆとりはすごい

また旦那のブラックジョークも妻を下げるが、あくまでジョーク

自分らしく過ごせることは大事

Posted by ブクログ

長年連れ添ったパートナーを自身も老いた身で看取る、というのはどんな世界なのだろう?という気持ちで手に取った。

お互いが元気なうちは、理性的に考えた最後の選択も、いざその時を迎えると言葉通りとはいかなくなってしまう。情が入るから。

(もちろん、入るかどうかは、長年育んできた関係性にもよると思うけど)

理知的に 美しく整えられた文章の中に、筆者の様々な情動が透けて見え、その落差が優しい光のようにこのエッセイを照らしている。

Posted by ブクログ

作家の曽野綾子さんが、ご主人であり作家であった三浦朱門さんを自宅で介護し最後まで看取った話。

自分の母、夫の両親も自宅で看取ったことを淡々と書かれていて、すごいなと思った。

でも、自分で背負い込むというのではなく、秘訣はいかに手抜きをするかを考えて動くこと。あとは多少のいじわるは許されること(呼ばれてもすぐに行かない等)。

人間の臨終を楽にする方法

1.胃瘻…終わりの見えない戦いを始めることになる

2.気管切開…最後に家族と語る機能を失う

3.多量の点滴による延命…痰は増えるし苦しませるだけ

この3つはやってはいけないらしい。

肝に銘じておく。

Posted by ブクログ

表紙を見て夫がギョッとしていた。

私もタイトルに惹かれて読んでみたが、中身はギョッとすることなく品がただよっていた。

不勉強ながら曽野さんも朱門さんも存じ上げませんでしたが、2人のユーモア溢れるやりとりに思わずくすっとしてしまいました。

朱門さん、面白い。

老後までまだ時間があり、親の介護もしたことがないのでこの本がもったいなかったかな。

10年、20年後に読んだらまた違うのかもしれない。

胃ろうと気管切開はしない方がよいというのは私も聞いたことがあり、それを夫に伝えておこう。

お墓には入りたくないので、どこかに散骨してほしい。暗くて狭いところじゃなくて明るくて広いところを自由に動きたいから!

お墓参りや法事は不要!私はお墓にいないから!それに法事よりも楽しいことに自分の時間を使ってほしいから。

時々(たまーにでいいや)思い出してビールを供えてくれたら十分。

棺にはイタリア語の辞書を入れてほしい。

お葬式の祭壇はいらない。もっとシンプルに黄色い花を置いてくれれば良い。

みんな喪服じゃなくて明るい洋服を着てほしい。

悲しい音楽ではなく、ファレルウイリアムのhappyをかけてほしい。

これが今日時点の私の後始末のお願い。