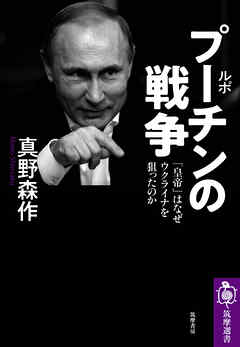

あらすじ

ハイブリッド戦争の内幕とは。毎日新聞モスクワ特派員が両国政府と親露派の要人を取材、砲撃と空爆で破壊された街に潜入して、戦闘員と市民の声を聞く。激動のロシア情勢を伝えるルポルタージュ。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ウクライナはなぜこんなことになってしまったのか。

それは2014年に至るまでの複雑な背景もありますし、そこから今にかけての事態の進展もあります。

この本を読んで改めて私はこの戦争が起きるまで何にも知らなかったんだなとつくづく痛感しました。

2014年から今に至るまでのウクライナの現地の様子を知るのにこの本は最適だと思います。これまでロシア・ウクライナ問題に関する様々な本を当ブログで紹介してきましたが、その中でも最もおすすめしたい作品のひとつです。

Posted by ブクログ

ウクライナ戦争関係で読んだ本のなかでベスト。

と言っても、これがでたのは、2018年で5年前。つまり、クリミアの併合から、ウクライナ東部での戦争、親露派の国際的に承認されない独立の流れをいろいろな立場の人のインタビューを中心としたルポ。

現在、進行形のウクライナ戦争は、本が執筆されてから、世に出るまでに状況が変わっていって、微妙な読後感があるのだが、今、このウクライナ戦争前のルポを読むことで、この戦争のもとになるロシアとウクライナの対立、そしてウクライナ国内の分裂の構造が見えてくる気がした。

とくに、親露派の人たちがどうと考えているのかがリアリティをもって伝わってくる。かれらにはかれらの思いがあるのだなと。

そして、それを踏まえた上での、プーチンの非情な政治的、戦略的な思考がみえてくる。そして、それを国際社会に対して、もっともらしく説明するやり方が恐ろしさを感じさせる。

このクリミア併合にいたる戦争は、誰が当事者なのかもわからないハイブリッド戦なのだなとあらためて、21世紀の戦争の姿を実感するとともに、今回のウクライナ戦争が時代を100年くらい遡った古典的な戦争なんだなと思った。

この逆行がなにを意味するのか、そのあたりに興味は向かっている。

Posted by ブクログ

クリミア併合を戦争と捉えていなかったが、今回のウクライナ侵攻まで長く続くまさに戦争であることがわかった。この本ではプーチンは冷静で戦略的な人物のようにみえるが、今回の侵攻は荒っぽく急進的に思える。何があったのか、プーチン。

Posted by ブクログ

本書が扱うのは、首都キーウへのミサイル攻撃を含む2022年からのウクライナ侵攻ではない。2014年からのクリミア併合とドンバス戦争についてだ。しかし、当然ながらこれらは関連する話だ。著者の立場は、本書の言葉を借りるなら、270度の角度、つまり、西欧史観と真逆に位置するロシア史観でもなく、その中間にポジション取りをしたらしい。その心掛けは素晴らしく、本書の白眉は現地ルポとインタビュー数の多さにあるが、取材先が満遍なく、公平だ。

ー エリツィンによって後継者に指名されたプーチンは、チェチェン紛争を武力で封じ込めることによって国内で名声を高め、オリガルヒも抑え込んで、自らを中心とする中央集権的な政治・経済体制を作り上げていった。内政、外交共に弱体化したロシアの再興を目指し、動き始める。資源価格高騰の助けを借り、軍の再建や国民生活の向上に成功した。

ー ソ連崩壊後、社会主義陣営にあった旧東欧圏各国と旧ソ連のバルト三国が欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)に相次いで加盟し、ロシアを離れていった。ロシア側から見れば、対NATOの分厚い防壁、緩衝地帯を失ったことに他ならない。「冷戦の勝者」を自認する米国の一極支配にあらがって多極的な世界を構築し、ロシアがその一極の座を死守することー。それがプーチン政権の目標となった。

ウクライナの歴史は、日本人には想像が難しい。複雑に入り組んでいる。また、クリミア半島は、多様な民族が暮らしていて、併合当時のウクライナ政権が住民に不満を与えていた事は事実だ。クリミア分離を望む多数派のロシア系住民と、それに反対する少数派のタタール人が共存していた。更に、汚職の酷い政治だったと住民が嘆く。

ー NATO首脳会議では推進派の米国と、ロシアの反発を危惧する慎重派のドイツ、フランスとが対立する。結果、ウクライナなどの加盟候補国入り問題は2008年12月のNATO外相会議へ持ち越しとなった。8月ジョージア領の南オセチアを巡ってロシアとジョージアの軍事衝突(ジョージア紛争)が勃発。独仏は「旧ソ連二カ国の加盟を急げばロシアとNATOの緊張を高め、地域が不安定化する」と懸念を強める。最終的に 12月のNATO外相会議では米国も独仏の慎重論に理解を示し、ウクライナとジョージアについて「将来の加盟」までは確認しつつ「加盟候補国入りは時期尚早」との認識で一致した。事実上の棚上げとなり、NATOはロシアへの配慮を見せた。見送りの背景として、NATO条約第五条の存在も指摘された。「締約国への攻撃は全締約国に対する攻撃とみなし、個別的または集団的自衛権を行使する」と定めている。ロシアと軍事的に対立するジョージアを加盟させれば、NATOもロシアとの緊張が一気に高まるおそれがあった。

ロシアへの編入は市民の自由が損なわれるので良くない。でも、ファシストの下で生きるのも嫌だ」と、そんな考えもあるのです。

「クリミアで起きたことと、ドネツクなど東部で起きていることは、外見上似ているが実態は異なる。クリミアでは多くの住民が強い親露感情を抱いていた。だが、東部では分離独立やロシア編入まで求めていた勢力はほんの少数派に過ぎず、彼らは選挙にも参加してこなかった。クリミアでは武装勢力の存在を背景にしながらも、議会の多数派が住民投票の実施を決定して一応の正統性を与えた。ドネックで同じことは起こしようがない。そこで、州議員でもない親露派活動家が州政府庁舎を占拠し、何の正統性もない「ドネツク人民共和国」なるものを創設したのだ

住民投票では「ドネツク独立」にかなりの人が賛成したのでは?「私の周囲では投票に行った人はわずかですよ。世間は半々に割れていた。投票へ行って新たな共和国の独立を望んだ人もいれば、この動きを違法とみて投票へ行かなかった人もいる。今でもお互いの間に対立がある。

ウクライナ人とロシア人は人為的に敵同士にされたのです。私たちは一度だっていがみ合うことはなかった。家族は混ざり合っていて、お互いに親戚がいる。ところが突然、敵同士になってしまった

これは市民の戦争ではなく、ビジネス・エリートの戦争だと思います。オリガルヒ(新興財閥)の雇い兵部隊が現れたでしょう。いかなるときも国家に私兵集団があるべきではないのです。オリガルヒの私兵部隊は大統領に服従しない。カオスです。停戦を決めても、従わない人々がいる。

キエフでの政変でロシア寄りのヤヌコビッチ政権が倒れ、親欧米・反露の暫定政権が誕生したところから今回の危機は始まった。

ロシアは直ちに要のクリミア半島を制圧して編入まで持ち込み、一矢報いた。さらにウクライナ東部に親露派勢力による支配地域を確保し、一定の緩衝地帯を設けた。だが、東部についてはキエフ側も黙って見過ごせず、激しい戦闘に至った。

上記が住民の素直な見方。繰り返すが、これはドンバス戦争当時のインタビューであり、そこから2022年のウクライナ戦争に突入する。事象を正しく理解するには、一冊の本では足りない。その立ち位置から見えるものは限られている。

Posted by ブクログ

著者の真野森作さんは、毎日新聞記者。2013年10月から3年半モスクワ特派員として旧ソ連諸国を担当され、本書は丁度その頃から表面化されたウクライナ内での政治的不安定(ヤヌコビッチ大統領のロシアへの接近、反政権デモの拡大、大統領の逃亡、親欧米派の政権樹立)、親ロ派と政権側との衝突、クリミアでの武装集団による庁舎等の占拠、プーチンによるクリミア編入宣言、親ロ派勢力による東部ドネツク,ルガンスク州の主要都市での行政庁舎占拠と独立宣言、ドネツク州上空でのマレーシア航空機爆撃による墜落事件(ロシアは否定しているが、調査結果では親ロ派がロシア製地対空ミサイルで撃ち落としたとされる)、戦闘の拡大を、実際に現場に赴き見聞きした内容で書いている。

今でこそ毎日のようにウクライナの戦闘が報じられているが、思い起こせば2014年には既に衝突があり、ロシアから身柄を隠した兵士が親ロ派武力組織と合流して、ウクライナの破壊的な工作を行っていたのだ。

欧米や日本からも一部制裁を行っていたものの、全く気合いが入っているものではなく、2016年12月には当時の安倍首相がプーチン大統領を地元山口に招待し、熱烈とも言える歓迎をしている。

現場ルポもさることながら、ウクライナの歴史、クリミア·タタール人の歴史が紹介され、特に東部やクリミアでのロシアの存在感を理解することの参考にさせてくれる。

最後に大物へのインタビューを通じてプーチンの戦略が述べられる。

火種が残る中の民主化は難しいものだ。こうなることは予想されていたとは言え、ソ連崩壊により独立から間もないウクライナにとって、ロシアとの縁を完全に断ち切ることは不可能だっただろう。

またウクライナの核兵器廃棄と引き換えにウクライナの安全を保障するとした1994年のブダペスト覚書をロシアが守らなかったにも関わらず、その締結に入っていたイギリス、アメリカの無策は責任が重い。

戦闘が続き前が読めないウクライナ紛争、かの国の将来はプーチン一人の掌にあると分かっているのだが…

Posted by ブクログ

2018年刊行で、2022年のウクライナ侵攻前に書かれたもの。読む前に思っていたウクライナ侵攻へのイメージが大きく覆された。確かにロシアの非人道的行為は許されないものである。一方で侵攻以前の出来事、そこに至る背景やクリミア半島併合時の住民の反応は想像していたものとは大きく異なっていた。

Posted by ブクログ

クリミア半島侵略前後の数年に渡り、ウクライナやロシアなど現地を回った貴重な記録。

東部地域はロシア系住民が多いとはいえ、過半数はない。それでも侵略を許してしまったのは、ウクライナ政府の失政が積み重なり、人民の信頼が失われていたことが大きい。

逆にウクライナ政府がまっとうな政治を行い、信頼を得ていたのなら、こうも簡単に侵略を許さなかったのではないかと思う。

世代間の意識の違い、「為政者が変わればバラ色の生活に変わる」というような妄想、情報戦、結局被害を受けるのは現地の一般市民、など、2022年のロシアの蛮行における状況と同じ状況や、現在につながることが多い。

各地の一般市民、兵士、政治家など、双方の様々な人の声を丹念に拾っていて、とても充実した内容となっている。切実な状況が伝わってくる。

Posted by ブクログ

長期にわたり危険な紛争現場に滞在し、現地の多くの人々の生の声を取材した労作。以下、自分用のメモとしてカンタンに情報をまとめてみた(誤りがあるかも)。

・親露派ヤヌコヴィッチ政権がEU連合協定拒否

・反政府デモにより政権崩壊、大統領亡命

・政府はオリガルヒと通じた汚職が蔓延

・中央集権主義と汚職が東部の反発を招く

・新政権で進出した極右の存在に東部が恐怖を抱く

・国籍を隠したロシア正規兵が大きな役割を果たす

・クリミア紛争ではウクライナ軍の対応が遅く稚拙

・クリミア分離で少数派タタール人迫害の危機

・クリミアでの分離独立の住民投票は、親露派覆面兵士の管理の下実施された。反対者はボイコット。

・分離派はソ連ノスタルジーを抱く高齢者に多い

・紛争地域では深刻な経済停滞、人命の危機

・ドネツク/ルガンスクの紛争では、ロシアは財政圧迫の懸念から編入の予定はない

・ドネツク/ルガンスク紛争のロシアの目的は、ウクライナの不安定化とEU/NATO加盟阻止

・独立地域ではソ連的なメディア統制を実施

・独立地域住民への中央政府の行政サービス(年金・給与など)は全て差し止め

・独立地域は財政難。ロシアや地元富豪の支援金で成立。

こんなところか。本書では、ルガンスク地域に関するルポは無く、クリミアとドネツクが中心。筆者は、現地の記者としばしば行動を共にし、そのツテや時に飛び込みにより、現地の指導者へ取材を行っている。読んでいて、臨場感があった。大層骨折って、文字通り命を懸けた取材だったということが分かる。

そして、筆者は極力様々な立場(統一派・分離派双方)へインタビューをすることに努め、偏りのないよう気を使っていた。結果として、筆者はどちらかといえば、過度な情報統制を行い人命を軽視する親露独立派に対して、否定的な結論を出しているようだ。筆者は、親露独立派が本当に多数派の意見を代弁しているのかについて、疑問を投げかけている。もちろん、筆者は不甲斐ないウクライナ政府にも批判的だ。

何にせよ、本書は2014危機の概要を掴むのにとても役立った。

Posted by ブクログ

2012~2015年の3年間、モスクワに暮らした身としては、懐かしさと共に、欠けていたパズルのピースがひとつひとつハマっていくような快感すら覚える好著。冒頭から最後までワクワクしながら読み進むことができた(かなりの文量、情報量だけど)。

ソチ冬季五輪が終わってから急転したロシア=ウクライナ関係。干渉から内戦へ、あっという間(という気がした)クリミア併合、マレーシア機撃墜、次々に強化される西側の制裁。国民生活にも直結する事態でもありながら、最終的には、それなりの安定を取り戻していく大国の度量に畏れ入ったと感服していたが、そうとうに用意周到にコトが運ばれたことを、時系列で推移を追ってみて改めて思い知らされる。

“皇帝”の剛腕の凄み。北方領土が還ってこないのは、まだいいほう。その気になれば北海道くらい簡単に掻っ攫われそうだ。

ウクライナとロシアの歴史的関係、地域的な文化や言語、民族の違いなども丁寧に解説されていて、たいへん勉強になる。

1991年に初めてロシア(当時はまだソ連)の地で暮らしたときに仲良くなったタタール人の一家がいたけど、当時は不勉強で、彼らがどんな立場、どんな歴史を経てロシアの地に居るかを知っていれば、また違った接し方があったろうか。いろいろ考えさせられる。

そんな歴史的背景を踏まえ、ロシア側、ウクライナ側、親露、ノンポリ、市民、軍人、政治家、地方記者、学生、etc. 立場の違う多くの当事者、関係者の意見、見方を拾い上げているところが本書のなによりの読みどころ。とはいえ、

“「冷戦の勝者」を自認する米国の一極支配にあらがって多極的な世界を構築し、ロシアがその一極の座を死守することー。 それがプーチン政権の目標”

とし、プーチン元側近アンドレイ・イラリオノフから、プーチンの狙いについて

「ソ連崩壊後の世界を修正したいと考えている。その一環がクリミアであり、ドンバスだ。彼は『ルースキー・ミール(ロシア的世界)』と呼ばれるものを復興させようとしている。その基本理念は完全には明確ではないが、現在のロシアの国境線を膨張させる考えだろう」

との発言を引き出し終盤に配するあたり、誰がなんと言おうと、ウクライナでの一連の動きは、ロシアの、つまりはプーチンの野望とも言える構想の中で展開されたということを強く印象付ける。

俯瞰的に見ればそうと思えるが、それなのに、本書でインタビューされた立場の違う多くの人が、それぞれの思惑、狙い、感想を持っている事実こそが、これこそ情報戦も含めた、ハイブリッド戦争だということを、本書は不気味に浮かび上がらせる。 皇帝の視座からは、全てが見えていたのかもしれないが、市井のレベルでは、あらゆる価値観が存在し、それぞれの正義に基づいた“事実”が存在する。

著者と行動を共にし現場へ入ることの多い地元記者ヤナ・トカチェンコの言葉に、こんなのがあった。

「砲弾がどこから飛んできたのか、はっきりしないことには注意した方がいい。前線の両側から弾が飛んでくる。人々はみんな自分が信じるように語っている」。

内戦や紛争が起こっている現場の状況を語ったものだが、「砲弾」を「情報」という単語に置き換えてみると面白い。それぞれに自分の信じる真実がある。これが近代の戦争の姿、あるいは世の理(ことわり)ということだ。

可能な限り、立場、階級、思想を跨ぎ越えて、多くの証言を縦横に駆使して本書は構成されているが、それによって、ひとつの真実を炙り出しているのではないという気がした。

♪様々な角度から物事を見ていたら、自分を見失ってた(『イノセント・ワールド』作詩:桜井和寿 Mr. Children 1994)

平成の世がはじまった頃に流行った歌の詞であるが、ひとつ元号を終え、四半世紀の時を経て、情報伝播の速度が格段に加速した今の時代、様々な角度から様々な見方があるどころか、このイノセント・ワールドには様々な物事、様々な真実すら存在することを、改めて認識させられた。

真実が、ひとつなどと思わないほうが良いという示唆、強烈な警鐘が本書からは聞こえてくる。

Posted by ブクログ

2022年2月、ロシアがウクライナを侵攻したニュースを見て、現代のヨーロッパでこんなことが起こるのかと不思議に思い、ロシア(プーチン)について知りたいと思った。2022年以前から、ロシアはウクライナを侵攻していた。クリミア侵攻、ドンバス侵攻・・・他にもウクライナではないがジョージアの南オセチア、日本の千島列島もしかり。ウクライナの中でも温度感は様々だった。ウクライナの人口構成もこの問題を複雑にしている。西側は親欧米寄りの住民が、東側に親ロシア寄りの住民が多い。プーチンはウクライナからの解放だと声高に言って、東部地方やクリミアを侵攻・支配している。ロシアの侵攻を喜ぶウクライナ人も居れば、侵略だと言って抵抗するウクライナ人も居る。多民族が、一つの国家で平和に暮らすというのは非常に難しいことだと分かる。