あらすじ

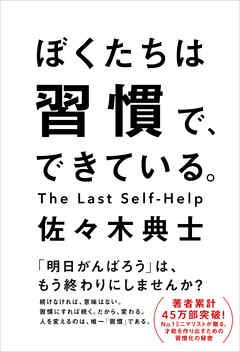

ミニマリストを世に知らしめた

ベストセラー「ぼくたちに、もうモノは必要ない。」の著者が次に選んだテーマは「習慣」。

ぼく自身が、すべてに失敗してきた。

●早起きしたり、規則正しい生活をする

●部屋をきれいな状態に保つ

●食べ過ぎず、適正な体重を維持する

●運動を定期的に行う

●仕事や勉強を、先延ばしせず手をつける

新年に立てるような目標は、誰でもほとんど同じ。

問題は「なぜそれを続けることが難しいのか?」ということ。

続けなければ、何ごとも意味はない。

そして続けるためには、習慣にするしかない。

人を変えるのは、唯一「習慣」である。

ダメダメだった著者が習慣を身につけるまで悪戦苦闘し、

見つけた方法を心理学、行動経済学、脳科学の成果を踏まえつつ、徹底解説。

数多ある「習慣本」の決定版!!

さらに習慣から「努力」「才能」を読み解き、その常識を書き換えます。

【目次】

1章 意志力は、生まれつき決まってる?

2章 習慣とは何か?

3章 習慣を身につけるための50のステップ

4章 ぼくたちは習慣で、できている。

【著者情報】

佐々木典士/Sasaki Fumio

作家/編集者/ミニマリスト。1979年生まれ。香川県出身。早稲田大学教育学部卒。京都在住。出版社3社を経て独立。2014年クリエイティブディレクターの沼畑直樹とともに『Minimal&Ism』を開設。初の著書『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』(ワニブックス)は国内16万部突破、海外21ヶ国語に翻訳されるベストセラーに。Webマガジン「WANI BOOKOUT」にて「ぼくは死ぬ前に、やりたいことをする!」、月刊誌『むすび』にて「半径5mからの環境学」連載中。

Blog minimalism.jp

Twitter @minimalandism

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

自己啓発系の本を読んでもその場限りのことばかりだったが、この本を読んで行動を変えることができた。印象に残ったのは以下3点

*続けられないのは意志が弱いのではなく、誘惑が多いから。習慣にするには、選択肢を減らしてほとんど考えずに行動できるようにすること。そのためには行動のトリガーを作ることと、ハードルを下げて自己肯定感を得られるようにする。

*自分基準の努力でいい。苦しみの中にも楽しみはあり、楽しみの中にも苦しみはある。自分なりの成長の機会を開拓する。

*我慢はやりたくないことをさせられる忍耐であり、見合う報酬がない状態。努力はやりたいことをするのに必要な忍耐で、見合う報酬がある。

資格の勉強がなかなかうまくいかず、続けるべきく諦めるべきか悩んでいた。うまくいかないことに、やらされてるから、センスないから、と言い訳していたけど、続けることで楽しいと思う瞬間や、新しいことを知れる刺激もある。これは私にとっては十分報酬になっていると思ったので、まだ頑張ろうと思えた。この本に感謝します。

Posted by ブクログ

やる気に頼らない習慣の作り方。

習慣とは?考えずに行動できること。

悪い習慣を止めるため、子供にやめて欲しい事はやらない。できない理由を深掘りして大元の原因を断ち切る。

良い習慣を作るため、続けるハードルを下げる。

いつでもご機嫌な自分を作るために、いい習慣をつくっていこう。

Posted by ブクログ

読み応え十分でした。

習慣をテーマとし、様々なクリエイターやアスリートの名言からの考察がロジカルに語られていました。

私はこの本を読んで、やめたい習慣をやめることにらトライしようと思いました。

やめたい習慣のトリガーを一つ一つ考え、やめるための対策を考えてみます。

習慣の最大の目的が、自分をご機嫌にすることにあることを知れ、有益でした。

好きな英語の勉強や運動も、苦しくなるまではやらない。

自分のご機嫌をとりながら、自分の人生をよりよくするために習慣を取り入れて継続したいと思います。

Posted by ブクログ

習慣についての本が数ある中、それらに共通して語られるエッセンス+アルファが日本人の視点に落とし込まれて平易に語られている本。

一定のコンセンサスがあるテーマだと人によってどの本が良いのかは色々あると思うが、個人的にはかなり腹落ちした部分が多い。

何かを習慣化するまでに挫折することが多いが、その時はこの本を手に取ってざっと読み返し、モチベーションを再起させるようにしている。

Posted by ブクログ

「習慣」がなぜ大切なのか、「習慣」化することで得られるメリット、「習慣」にするためのステップが書かれている本。

作者の実体験、著名人などの経験談も織り交ぜられているので、説得力がある。

個人的に、読んでいてとても気分がよかった。その理由の一つとしては、作者が経験、また思考した「習慣」に関するあれこれが、自分と似ていたから。自分が、作者と似ていた李同じような経験や考えをしたことを知り、共感できたため、本の内容がすらすらと入ってきて気持ちよく読むことができたと思う。

個人的お気に入り文章

p.320

苦しみ「これからちょっとキツくなるらしいぞ。やめとくか?」。

ぼく「おいおい、誰にものを言ってるんだ?」。

さあ、靴紐を結んだら、とにかく走り出してみようじゃないか。

Posted by ブクログ

自己実現に効果的なのは、才能や意志力以上に「習慣化」である、という主旨だと受け取った。

著者の独自の発見は少ないが、参考文献からのピックアップがセンス良く、リフレーミング効果がある一冊だった。

多くの参考文献から著者の琴線に触れた言葉を引用し、それを基に見解を述べる構成。

<アンダーライン>

★★★何かをするだけでなく、何かを「やらない」ことで意志力が減ることもある。

★★★意志力が強いと思われていた人は、誘惑に抵抗している時間がそもそも短かった

★★★★★

悩む=意識が呼び出されること

習慣=ほとんど考えずにする行動

意識というのは呼び出されている時点で、「悩むべき問題」が目の前にあるということだ。

★★★★★

「めんどくさい」と思うのはその手順を思案しているからで、意識が働いている証拠だ。ほとんど考えずにできることは「めんどくさい」と思わない

★★★★★

イチロー「心から持っていくのは難しいですが、身体をいつもと同じように動かせば、そのうちに心がついてくる。心が積極的になれない時のテクニックです」

★★★★★

深い満足感を味わうためには、ドーパミンだけではダメ。ストレスを感じることで分泌されるコルチゾールと組み合わされることで、強烈な満足感を得られる

★★★★★

依存症に陥りやすいものはすべて「報酬が早い」ことが特徴的だ。要するに気持ちよさに即効性があるということ。

★★★意識が呼び出されるので、もはや習慣として続けるのは難しい

★★★★★

「お酒を飲んではいけない」と考えるのではなく「もうお酒を飲まなくてもいい」と考える。

★★★★★

「今日は日記なんて書きたくない」という時は「今日は書きたくない」とまず書く

★★★★★

「今日が永遠に続くとしたら、自分はどんな一日を過ごしたいだろうか」

★★★★★

ヨガは身体が硬い人ほど楽しめる

★★★★★

はっきりした計画は、選択という苦痛から解放してくれる

★★★★★

高橋尚子「今までいったいどれくらい走ったか。残すはたった42km」

★★★★★

意志力を減らすのは「自己否定感」

★★★★★

世界が何を必要としているかを問う前に、自分が元気になることをすることだ。なぜならば、世界が必要としているものは、元気な人々であるのだから。

Posted by ブクログ

意思、努力、才能などそれらの土台に習慣があるというのを改めて感じる一冊。何気ない。習慣を身につける50のステップは多いを思われそうだが、一つ一つは小さいが積み重ねると意識せずにできるものばかりだと思う。

Posted by ブクログ

自身を成長させていくことが当たり前の今の世の中で、どうしたら良い行動を習慣化できるか考えたくて読みました。やりたいと思っていることを無理やりやるのではなくて、日々の習慣の中にトリガーを作って、トリガーが引かれたときにはやらなくては気がすまない状態になることが理想的だと本を読んで感じました。それを行うことが苦しいと判っていてもやったあとに後悔することはあまりないです。ランニングは辛い、勉強はしんどいとその時は思っても始めてしまえばやるしかないし、終われば達成感、幸福感、もしくは何も思わないかで負のイメージは湧いてきません。自分の中でやるべきことをやればそのあとには後悔はないと考えて行動することが大事だと教えられました。

Posted by ブクログ

久々に自己啓発系。

走ることやストレッチの習慣がなかなか根付かない中、ワラスガ系の思いで手を出してみた。

良いことがいっぱい書いてあって、使えそうなテクニックもたくさん書いてあり、何よりも読みやすくて比喩も分かりやすい。

後半少々哲学的かつ抽象的な…というか宗教がかってくる描写が気になるが、断捨離と習慣化で生活を整えていくと達してくる境地なのかもしれない。

とりあえず実践できるところを真似ていこうと思う。

Posted by ブクログ

様々な本や人から引用している部分が多かったが、そのおかげで書かれている内容に説得力があったように感じた。

特に印象に残ったのは以下。

・自由時間は1日7時間以上あると幸福度が逆に下がる

・新しい習慣を追加するには、古い習慣に退場してもらわなければいけない

・人にできるのは、後から見た時に、選んだ選択肢をベストだと「思い込む」ことだけ。だからそれを知っている人はとにかく判断のスピードをあげる。

すぐ行動することの重要性を学んだ気がする。

Posted by ブクログ

たまたま立て続けに「習慣」に関する本を読んだ。習慣化できた際のメリットは計り知れない。習慣化するためには、ものすごく簡単なことから課すこと(ハードルを下げる)、今日始める、毎日やる、時間を天引きする。

ところで佐々木さんは相当村上春樹が好きらしい。私も好きだ!

Posted by ブクログ

方法論としては薄い。

しかし、著者の経験など、自分の身近なこととして感じることができる本だった。

お酒を断つことができるのは本当にすごい。自分が好きなものを辞めることができるのは、人生がつまらなく感じて実行することができない。

でも、自分にとって重要なことを明確にして、それに邪魔なものを削っていけるほうが、人生楽しくなるはずである。

ブログを続けたい。

そのために毎日100字でも文字を書く。

書いた文字数を記録する。

Posted by ブクログ

自分も習慣づけるために色々やっているが、具体的なテクニックが記載されていて良かった

試してみたいのは

・とにかく難易度を下げ毎日やる

・明日の自分はスーパーマンだとおもう

・たまに例外を入れる

・キリのいいところで終わらせない

が参考になりそうだ

Posted by ブクログ

習慣に必要なのは意志力?それとも我慢??

いつまでも踏ん張る必要はない。習慣とは何かを究極まで掘り下げられている。

何かを始めたいor辞めたいと思ったときに背中を押してくれる本。

⭐︎特に自分に活かせそうだと思ったこと(ネタバレ有)

◉習慣の要素は「トリガー」「ルーチン」「報酬」

私は、ここ2ヶ月で日記を書くことが習慣づいているのだが、それは

・朝早く起きる(トリガー)

・お気に入りの手帳と万年筆を出す(ルーチン)

・一行でも書いたらご褒美シールを貼る

書いた日記をSNSに上げて見てもらう(報酬)

ことで当てはまるのではと思った。

他のやりたいことでもどんどん応用していったらいい!

◉思考も習慣!!

作者はミニマリストについて長い間考え続け、想定される質問に対して何度も自分に問い続けてきたそう。つまり、質問が「トリガー」となり、それに対する答えが「ルーチン」になったのだと。

だから、自分の意見を人に話すのが「苦手」というよりも、普段考えてなくて戸惑っているだけ!

それならば、日頃から自分に問い続けることが大事なのだと思った。思考ノートを作って、思考するきっかけとなる「トリガー」をたくさん探していきたい。

Posted by ブクログ

習慣への理解が深まる本。本書は、習慣がいかに有益か、そして習慣をいかに身につけるかを教えてくれる。特に天才と言われる偉人たちやトップアスリートなどが、実は地味な習慣から生み出されていることを強く印象付けてくれた。本書で紹介されている『天才たちの日課』は私自身もともと興味を抱いていた本。本文中で何度も引用されていたため、ますます読みたい気持ちが高まった。佐々木氏の前作『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』ほど、強烈なインパクトはなかったものの、本書の内容を身につけたいと静かに思える1冊だった。

Posted by ブクログ

「ブログ書きたいない日は、ブログ書きたくないってことをネタにする」というような言葉が気に入った!

読んでいて不思議と元気が湧いてくる、力を入れすぎないちょうど良い塩梅のライフハック本!

読みやすーい。

いいことたくさん書いてあった。

ハードルは下げてもいい…努力することへのハードルを下げてくれるというか。

読んできっと前向きな気持ちになれます。

あんまりライフハック本とか読まない人も気軽に着手できる本だと思うから、おすすめ。

Posted by ブクログ

習慣 意志力を使わない 意志力は感情に左右され使わなくても減る。

習慣化には3つのハードルを下げる

時間と距離

手順

心情

やめたい習慣は逆に

時間と距離、手順、、心理的負担を上げるような環境を作ればいい

Posted by ブクログ

習慣化するために必要な知識、心構え、便利なツールなどがまとまっていて便利。

memo

・やる気は動き始めて出てくる。

まずはとにかく動く。

・週に⚪︎回と決めるより、毎日の習慣にするほうが

実は楽。

・美容院など定期的に入る予定は「いつ行こう」と

悩まないように早い段階で予定を決めて予約。

・自分で決めたスケジュールを何より優先する。

Posted by ブクログ

悪い習慣を断ち切り、良い習慣を身につけたい人は是非読んで欲しい本。

・良い習慣を始めるときは極限にハードルを下げ、やめたい習慣は極限にハードルを上げる

Posted by ブクログ

習慣に関する他の本からの引用をベースに、著者の実体験から得た考えが述べられている。

この本を一読しただけでは習慣は身につけられないってことが「習慣」の難しさを一番よく表していると思う。

「習慣に完成はない。習慣とは、習慣にし続けようとすることである。」毎日少しずつでもいいから続ける、継続することの大切さを改めて実感した。

Posted by ブクログ

規則正しく生活して、なるべくストレスフリーに過ごしたいので、「習慣化したいことをひたすら繰り返す」を実践中です。ものを手放すことを習慣化したい。ミニマリストを目指す!

Posted by ブクログ

★感想/考察

・習慣化の本はメンタリストDaiGoさんやケニー・マクゴニカルさんの本が一番わかりやすく読みやすい。しかし今回手にとった理由は「僕たちにもうモノは必要ない」で気になった著者だったからだ。私が今必要な本書で得たエッセンスは以下だ。

→自由時間は多すぎない方が幸せであるっということだ。

Posted by ブクログ

ミニマリストの作者が習慣について語る1冊。

3章の習慣を身につけるための50のステップが具体的、かつ作者の実体験を元に理由付けされている事が多いので説得力があった。

酒をやめる話は本当に難しいとよく聞くので、理性的かつ自身で「やめる」と決めて実行にうつすステップはお見事。

Posted by ブクログ

習慣にすること。すなわち、継続できる状態まで自分を持っていくということ。

ほんと、これが、一番大変だと思う。

期限切ってやるのは簡単でも、それをずっと続けていくことを考えると気が遠くなる。

どうすれば習慣化できるようになるか、なども書かれていて、しかも難しくない。

個人的朗報は、意志力は感情に左右され、自己肯定感を感じていれば意志力は減らない。というものだ。自分の経験と照らし合わせても、納得感がある。

Posted by ブクログ

あらゆることを習慣化したら、健康にも良さそうだし穏やかな毎日になりそう。

でも、今は 新しいことや予想外のことを取り入れたい気もする。

現時点では、部分的に本に書かれていることを取り入れたいなと思います。

Posted by ブクログ

結果の前に才能。

才能の前に努力。

努力の前に習慣。

人を決めるのは、遺伝か、環境か。

「人生とはできることに集中することであり、

できないことを悔やむことではない。

ホーキング」

この言葉が沁み入りました。

他人をあれこれ羨んだり、

自分を卑下したりしてる暇があったら、

自分が目指す姿のために淡々と習慣に

取り組みたい。

はて、自分が目指す姿とは?というところで

立ち止まってしまうのだけど、

それも今得たいと思う習慣の先にある

という風に考えてもよいのかも。

Posted by ブクログ

習慣とは癖、その人の規則性

いきなり生活習慣はかえられない

変えるためには少しずつでも変えていく

ついでにできるよう動線やリズムをつけることが大事