あらすじ

「人生は不公平」なんて愚痴を吹き飛ばす涙と笑いの痛快な自伝。

渡辺由佳里(洋書レビュアー、エッセイスト)

笑いが未来を開き、生きる力そのものになる。

茂木健一郎(脳科学者)

ビル・ゲイツ絶賛、映画化決定

全米注目のコメディアンとその母の愛とユーモアのストーリー

「ものごとの明るい面を見なきゃ」

かあさんにかかれば、どんなにことだって、笑いのタネだ。彼女のその生き様が、ぼくの人生を開いた。

人気風刺ニュース番組「ザ・デイリー・ショー」の司会をつとめる、注目のコメディアン、トレバー・ノア。

特にトランプ大統領就任以降、「分断」の騒がれるアメリカでユーモアによって新しい風を吹き込む存在として、注目を集めている。

アパルトヘイト下の南アフリカで、彼の人生は「黒人の母と白人の父から産まれたこと」という犯罪行為からはじまった。

政府の目をかいくぐって暮らした幼少期、生き抜くために上達したモノマネ、毛虫も食べた極貧生活、悪友たちとの闇商売、モテなかった学生時代の淡い恋……

不条理な状況をユーモアで乗り超えていく母と子の生き様を描いた物語。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

トレバーノアの生まれる前から20歳ぐらいまでが描かれている。私が過ごしてきた日常や当たり前とは何もかもが違い、驚いたり、悲しくなったり、感情がジェットコースターだった。唯一あるあるってなったのはクラスの子に片想いする話。

読んだきっかけ

友だちのインスタを見て。

お母さんの逞しさ

この本の根底にはずっとこれがあったと思う。イエス様に言及するたくさんのシーンを読んでいくうちに、信仰深いってそれだけ自分の力で一生懸命生きている証拠なのかなと思った。自分でできる限りのことはしている、でもうまくいかないから、神様に祈るしかない。実際お母さんの周りには、家族も警察も頼りになる人が全然いなかった。私は無宗教だけど、宗教の偉大さはも感じた。

1984年

本を読んで1番衝撃だったことは、読み終わって作者紹介を見た時に目に入った生年月日。私と10歳ぐらいしか変わらない!すごく昔のことに思いながら読んでいたし、歴史で習ったはずなのに、自分の世間知らずさに情けなくなったし、ただただ呆然となった

恨むこと

もうひとつきづいたのは、トレバーも母も白人を恨むような描写がないこと。トレバーも、恵まれた世界の人から教わる必要があるとも言っている。2人ともすごく進歩的な人たちだと思った

心に残った言葉

お母さんの素敵な口癖から、自分の日常との違いを象徴するような描写まで、すごくたくさんある。意訳もあり

物事の明るい方を見なくちゃ

ラッキーじゃない。一本おまけされたのね

後悔は答えが一生得られない永遠の問い

お金があるほど選択肢が増える

相手を人として認識していないから人は酷いことをしあう

意味のない名前トレバー

聖書がアクション映画

マリファナ中毒だった頃が懐かしい

両親の犯罪の証拠

黒人は祈ることが多いからお祈りの時間も長い

黒人の考える力を削ぐ

いいぞ!ヒトラー

人種を決めるのは役人の気まぐれ

Posted by ブクログ

ツイッターでバズっていた動画で著者を知りました。著者が、男性が弱さを語ったり表明したりできる様になる事の大切さや、有害な男性性について話す内容でしたが、聡明な人だなと興味が出ました。

著者は現在アメリカで番組の司会者をやってたりする売れっ子ですが、この本は彼が生まれ育ったアパルトヘイトの影響下での南アフリカでの体験や、進歩的な価値観で彼を育てた信心深いお母さんとのエピソードが語られています。アパルトヘイト政策については学校でも習ったけれども、私は全然「知らなかった」と痛感しました。実体験として語られるアパルトヘイト政策の卑劣さに衝撃を受けます。

映画化が決まってるそうですが、文章で読んだだけでも、お母さまの明るく力強い生き様には泣かされてしまいます。幸せに長生きして欲しい・・

Posted by ブクログ

怒涛の人生に衝撃。

南アフリカはW杯のイメージくらいしかなかったから、1984年生まれでそういう状況だったというのが衝撃だったし、色々なことが感覚が違いすぎて驚きっぱなし。

アフリカを語るのを見ることはあっても、アフリカの人の話をここまで詳しく聞くことはほぼないし、混血ながら現地にい続けたという特殊な状況はより稀少。

元々彼に好意を感じていたけど、この先、彼の見え方がまた変わってきそう。

教会ってシュワちゃんと一緒に競っていたボディビルダーが牧師で、座席はアリーナで、ロックバンドが演奏してるようなところもあるんだ笑

天使にラブソングをがかすむんだけどw

時間かければいいと思う感覚って文明の進展度合いと関わるものなのか?

長いほどいいとか、車で45分とか1時間移動してはしごと9時間の強行軍を壊れがちの中古車で……バスだとその倍大変とかえぐい

悪魔払いって本当にあるんだ……ダウンするまでやめないってすごいな、教え外は悪魔なのか……

みさえより迫力やばい母ちゃんだな……リンチになるとわかって息子を泥棒呼ばわりするとかえぐいてwぶっ飛んでるけどめちゃくちゃナイスな母ちゃん。神様だけ別格な感覚はやっぱりわからないけど。

バレンタインめんどくせぇな。グループとか。笑

トリアージって救命で優先順位を決めることのはずよね、あの状況なら最優先になると思うんだけど、お金の支払い能力もトリアージに含まれるってことか?

命と財布と将来とを天秤にかけなきゃいけない状況、想像するだけでエグい

Posted by ブクログ

ウーマンラッシュアワーの村本が尊敬する南アフリカ共和国出身のコメディアンの自叙伝。もう度肝を抜かれるくらいスリリングに物語は展開して、一旦読みだしたら止まらなくなるかっぱえびせんみたいな本や。そしてあの理不尽なアパルトヘイト政策をリアルに感じさせてくれる知らなかった世界を教えてくれる内容でもある。アパルトヘイト政策を取り扱った映画「インビクタス」どころではないな、ほんま。

Posted by ブクログ

トレバー・ノアの半生、南アフリカのアパルトヘイト、そしてその地が如何に人種の坩堝あるのか。

すべての視点はトレバー・ノアが目にしたままに語られる。しかし、文章は軽妙でありながらトレバー・ノア自身は淡々としており、彼の客観性に信頼を置いて読み進めることができる。

パトリシア・ノア(ノンブイセロ)、彼の母親は、彼にとってパートナーであり、共に歩む仲間。

アパルトヘイト、南アフリカの人種差別どころか女性というだけで聞く耳を持たない世界で彼女がトレバーに与えた最初の愛は“意味を持たない”名前だった。何も背負わせたくなかったから。

彼女が生きる世界で、彼女は他人を憎まなかった。そして息子にもそのように教えて、自分とは違う道を歩ませた。英語を第一言語として、コサの言葉や他の部族の言葉も教えて、カトリック系の学校などにも通わせて本も与えた。

肌が白くないからと言って選択肢がないと息子に思って欲しくなかった、という思いはまさしくトレバー・ノアに正しく受け継がれたのだと思う。

いまの彼の活躍はどこから来ているのか知ることができ、同時にアパルトヘイトという先鋭的奴隷制度についても深く知ることができる。

人種隔離とは言うけれど、本来であるならばマイノリティである白人が如何にして多数の自分たち以外の人種を支配したのか。

パトリシア・ノアが息子に与えたものとはかけ離れたもので、あるには違いない。

Posted by ブクログ

クッツェーの小説も読んだし、インビクタスとか遠い夜明けとか映画も見ていたので、アパルトヘイトについてちょっとは知っているつもりだったけど、ちっとも知らなかったんだなと認識をあらたにした。

クッツェーは白人インテリの富裕層で、底辺の黒人がどんな生活をし、どんな思いでいたのかをリアルに体験してはいないし、映画もアメリカ人が、つまり外国人が撮ったもので表面的なものでしかないということがよくわかった。

まず、黒人白人だけでなくカラード(もともと南アフリカにいたコイサン族女性と白人の間に生まれた混血を始まりとし、文化的背景がない。準白人として扱われる。カラード居住区で暮らす。)という括りもあったこと。黒人はたくさんの部族に分かれていて違う言語を話し、それぞれ別々の土地に暮らしており(当然比較的裕福な部族もあれば赤貧洗うが如しという部族もある)一つの集団ではないどころか、お互いに対立している。部族間の対立は前述の作品でも描かれてはいたが、そもそも会話すら成り立たないほどであり(言語が違うから。アフリカーンスはオランダ系白人とカラードの言語)、その対立を白人支配者たちは上手く利用していたこと。だから数々の矛盾がありながら制度として成り立っていたということ。そんな中で黒人やカラードがどんな思いで生きていたのかが、この本で本当によくわかった。

著者は見た目はカラードでありながら黒人の母の子として黒人(ネルソン・マンデラと同じコサ族)文化で育った(ヨーロッパ人の父との交流もあった)。すなわちどこの社会からもはみ出していることを子どもの頃から意識していた(何事も一歩引いて客観的に見る癖がついた)。自立心の強い母のお陰できちんと教育を受け、知能が高く言語を能力も優れていたので、英語もアフリカーンスも他の部族語もでき、何よりユーモア精神があった。これらがうまく結び付いた結果がアメリカでの成功だと思う。アパルトヘイトという悪法が産んだ奇跡。

重苦しくなって当然のエピソード満載でありながら、持ち前のユーモアセンスで笑いに変え、人種差別のバカバカしさを描き出すテクニックは最高。ヒトラーという名前の友人とユダヤ人学校に行くエピソードは面白過ぎるが、ナチスに迫害されたユダヤ人と白人に差別されている黒人の歴史を思うと、複雑な後味。

あまりに名言が多すぎて書ききれないが、「生まれてはじめてお金を手にして、すごく解放された気分になった。お金があることでまず気がついたのは、いろいろ選択できる、ということだ。人はお金持ちになりたいわけじゃない。選べるようになりたいのだ。お金があるほど選択肢も広がる。それが、お金のもたらす自由なのだ。」なんて、本当にそうだと思う。

いきなり性行為に関する法律(白人と黒人との性行為を禁止する法律、タイトルの「生まれたことが犯罪⁉」につながる)から始まる本ではあるが、高校生くらいから読んでほしい本。もちろん大人も。

Posted by ブクログ

The Daily Showは最近知りましたが、司会者Trevorさんの面白い口調にハマっています。

この本も是非読みたいと思い、購入します‼また別途にAudio bookもあるようなので手に入れて、文章と音声の両方で楽しみたいです‼‼‼

Posted by ブクログ

GG recommended:

This coming-of-age memoir begins with comic Trevor Noah’s birth to a black Xhosa mother and a white Swiss-German father in South Africa. During the final years of apartheid, his family often hid him indoors rather than face difficult questions or potential arrest—as black/white marriage was still illegal. Yet Noah learned to navigate racism in South Africa with the help of his mother Patricia—a woman who was both fiercely religious and rebellious. “My mother wanted her child beholden to no fate. She wanted me to be free to go anywhere, do anything, be anyone.” Noah’s tragic yet humorous story of hope, resistance, and resilience is a tribute to his mother’s bravery and their complicated bond.

Posted by ブクログ

黒人母と白人父の間に生まれ、育った稀有の世界的コメディアン。アパルトヘイトからマンデラ政権誕生が、その幼少期であり青春だった。こんな不条理な世にあっても、子供の世と青春は、羨ましいほどキラキラ、ワクワクしている。事あるごとにぶつかった、たくましく生きる母へのオマージュでもある。どんな状況であれ、子供時代や青春時代って最高なんだと思う。

Posted by ブクログ

アパルトヘイトって、つい30年前のことなのか、と撤廃されてからの歴史の浅さに驚き。

すごい前時代的に感じられるのに、近年までまかり通っていたなんて、、と思わず宙を仰いでしまう。生まれた時からこういうもの、と決まっていて周囲も受け入れていることを疑ってみるのは難しい。改めて、差別の歴史は根深いと感じる。

そして社会からの圧力があっても決して屈しない、著者の母の強さに目を見張る。

著者の達観した人生観にハッとさせられる箇所がいくつもあった。

Posted by ブクログ

1990年頃までアパルトヘイトが行われていたことすら露知らなかったが,当事者として南アフリカで育った経験を元に書かれていたこの本は,とても勉強になった.

白人が現地民をコントロールするために,分断が起きるように一部の民族にだけ特権を与えたり,言語を統一しようしなかったりする対応をしていたことも,そういう効果があるのかと感心した.

一方で,見た目が違えど,同じ言語を使えば人は仲間に入れてくれようとする.それだけ言語というものは仲間意識を形成するのに重要なものなのだと感じた.

また,自分の仕事に照らして考えてみると,

自分が外国籍の人と話をするときに相手の言葉で話をしようとする努力がとても大事なのだということも理解できたし,同じ日本人でも相手の使う言葉は自分とは微妙に違っているので,出来るだけ相手の言葉を理解して使うようにすることが,距離を縮める秘訣なのだろう.

これを知って,ヴィトゲンシュタインの言語ゲームを思い出した.

Posted by ブクログ

長らく読みたい本リストに入ったまま放置してたけど、英会話の教材にさせていただいてるアメリカのTVショーのホストがトレバー・ノアで、「あれ?この人あの本の人じゃん」と思い出しようやく拝読幼少期の話と、母の話を知った上でいまの彼をみると奇跡を見ているようだし(それほどに悲惨な社会かあることを知らずに生きていた私はほんとうに恵まれてるなとも感謝するし)、日本ではあまり顕在化しない(見えない場所に蓋をされてる)人種差別を考える機会にもなった。また、訳も良い。ノアのもともとの軽快な語りをうまく受取った日本語だと思う。

彼が言葉を自在に使えるようになった経緯が印象的だった。語学学習をきっかけに知った彼の生い立ちにおいて「言葉」がいかに生き残るためのツールなのかというのを思い知る。英語一つにまだまだ苦戦している身だが、わたしはこの言葉を通してどう生きていきたいんだろうか…。いろいろ考えてしまう。

Posted by ブクログ

笑い事にならないことをたくさん経験されていて、ここに係れたのはほんの一部なんだろうな、と思った。

人生教訓を学び取る力がすごい。子どもの時から。すべてのたくさんのミスが生かされていると感じた。

アメリカでのBLM運動、暴動、抵抗についてのコメントの深みを感じた。

Posted by ブクログ

南アフリカ出身のカラードであるトレバーの半生を描いた本。

単なる自伝にとどまらず、所々でアパルトヘイト時代の南アの社会背景が説明されておりとても興味深い。

一番衝撃的なのは最終章で、トレバーの母の強さをあらためて感じさせる。

「なによりも、人とのつながりを保つのは暴力じゃなく、愛だと気づいていた。愛は創造的な行為だ。誰かを愛すると、その人のために新しい世界を創りだすことになる。」

Posted by ブクログ

歴史の授業と、映画『インビクタス』から程の知識しかもっていなかったアパルトヘイト。この本を読まなければ、おそらくこの先意識的に知識を得ることはないだろう。人間の歴史の中でも大きなトピックスであっても、遥彼方の出来事にアンテナを張れるほど暇ではないから。

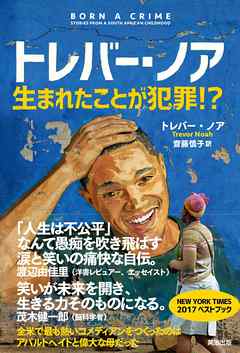

この本を選んだ際も、特にアパルトヘイトに関心を寄せたわけではなかった。 カバーデザインがいい感じ。フィクションよりも自伝を読みたい。外国作品の方が、違った世界を見せてくれる。どうやら世の評判も良いようだ。そんなところだった。

話の軸は、主人公の成長と、魅力ある母親の姿。やんちゃ坊主と肝っ玉母さん。万国共通の生き様なのだろうか。そこに南アフリカの現実、アパルトヘイトの実態が色濃く反映されている。

この本の世界が、今、自分が生きている世界と繋がっている、なんて意識できなかった。架空の世界の出来事。別の星での話のようだ。ほぼ同世代の主人公が同じ星の下、同じ時間の中で過ごしてきたことと、想像することが今でもできない。

主人公は今や世界を股にかけて活躍しているようだ。グローバリゼーションとはそういう事なんだろう。世界中から様々なバックボーンを携えた人が集まって世界を作っている。世界は想像以上に複雑にできているらしい。

自分の世界は引続き極東中心で、今後もアフリカ南端とのかかわりは少ないと思われる。ただ、テレビで、ネットで南アフリカというキーワードが出てきたとき、今までとは違った感覚を持ちながらその情報を見つめることになる。

学校では得られなかった世界の歴史をこの本から学ぶことができた。