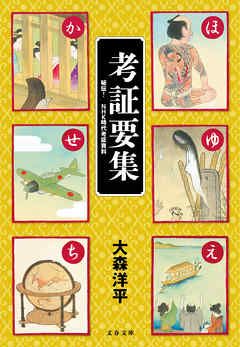

あらすじ

これ一冊で、あなたも立派な時代考証通!

NHK番組の時代考証を手がける著者が、身内の恥をかえりみずに指摘する「間違いだらけの歴史常識」。

NHKのドラマ、ドキュメンタリー番組で時代考証を担当する大森洋平氏(NHK職員)が書きためた「考証メモ」の集大成。

番組での誤用例やエピソードをひきながら、間違いだらけの歴史の常識を丹念に覆してゆきます。

あいうえお順に約500項目が並ぶ「歴史薀蓄事典」。

事典形式ではありますが読み物としても面白く、時代小説ファンの副読本にも最適です。

あなたの歴史力が、ぐーんとアップします。

たとえば、こんなクイズはどうでしょう。

◎次のうち、江戸時代劇に出してはいけないものはどれか?

(1)鍋焼きうどん (2)栗饅頭 (3)あんみつ

◎あかがみ(赤紙)

朝の連ドラ『カーネーション』でヒロインの夫・勝に赤紙が来る。

この宛名が「陸軍歩兵二等兵 小原勝」となっていたが、これが大間違い。

どうして?

◎イライラ

大河ドラマ『江』に「あ奴を見ているとイライラするわい」という台詞。

視聴者から「あの時代にイライラなんて言葉はないはず」とクレームがあったが、この台詞はありなのです。

なぜなら…。

答えはすべて本書の中に。

目からウロコの薀蓄が満載です。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

時代考証を知っていると、ドラマだけでなく小説も楽しめる。大河ドラマなどで様々な時代物を制作しているNHK。その職員向け資料には、時折見せる「~しましょう。」という言葉遣いに後進への愛を感じる。「大河はあくまで歴史に仮託したファンタジー」その上で、歴史に忠実であろうとするテレビ制作者の心意気よ!

Posted by ブクログ

確かに色々な本とかぶっているところがあって、色々な説もあるし、勉強にはなるけど、というのがこの手の本なのだけれど、作者のコメントがいちいち秀逸で、爆笑しながら読んだ。これ、1冊だけではもったいない。

Posted by ブクログ

NHKの大河ドラマや朝ドラ、歴史ドキュメンタリーなど番組制作時に欠かせない時代考証のノウハウを語句のアイウエオ順に事典形式でまとめたもので、時代劇ファンにはたまらない本。もともとはNHK職員向けに作成された内部資料なのでパッと引けて読みやすい。時代考証は大事だけれど、そのためにドラマがつまらなくなっては元も子もないという著者のスタンスに激しく同意。時代劇を見る時に「史実とは多少違っていても、その方が面白い場合もある」という寛容な考え方を持っていた方がドラマをより楽しめるのは必然だ。と同時に、「NHKにしたり顔で間違いを指摘してくる視聴者って相当多いのだろうなあ」とちょっと気の毒にもなり、そこら辺を匂わせる記述にニヤリとしてしまう。

Posted by ブクログ

目からウロコ・・・あぁ、この言葉は明治以降なのか!

と、言葉や事象の時代考証で大事な事実が

たっぷり載ってて楽しませてもらいました(*^_^*)

「太陽」「青年」「自由」とか、

江戸時代には使われなかった言葉なのね。

時代劇を観るのが楽しくなりそうw

Posted by ブクログ

考証要集~秘伝!NHK時代考証資料

NHKの時代考証担当者がまとめた(五十音配列)辞書形式の本。

大河ドラマや戦争物などで時代考証をする場合は、専門の先生にお願いするが、それだけだと時代考証は進まないらしい。担当者が普段から資料を読んだり、専門職(僧侶や自衛官など)に取材したりして、雑学的な知識を蓄えておくことが不可欠だとのこと。細かい点は専門家にかなうわけがないが、専門家がこだわり出すと先に進まないので雑学的に知っている古典の一文などを挙げて解決していくらしい。

考証対象は言葉だけでなく、動作なども含まれる。例えば、江戸時代に人を評価するときに拍手はしなかった、など。

これは辞書として、スキャンし、タブレットに入れて持ち歩きたい1冊。私のような台本書きには必需品。また、日常使う文章についても、役立つことが書かれている。例えば、私は「元気をもらう」とか「感動をありがとう」という言葉遣いが大嫌い。元気が出る、元気づけられる、というべきだし、感動をありがとう、という言葉をオリンピック選手、とりわけアマチュア選手に投げかけるのは勘違いも甚だしい。彼らは金メダルを取るためにしているのであり、見ている人に感動を与えるためではない。それについて、この本にも出てきた。

「感動をありがとう・感動をもらった」

これは90年代以降に出てきた言い方で、それ以前の時代の台詞に使うのは不適切。・・・そもそも感動は身のうちから湧き出る。「元気・勇気をもらった」も同様。・・・・林真理子はこれらを「広告代理店やマネージメント会社がマニュアル化した、好感度アップのための心が通っていない空疎な言葉」と批判している。

(以下、意外なのをいくつか例示)

・アメリカンコーヒー

第二次大戦中、米国内でもさすがに物資が不足したため、コーヒー豆の節約法として考案された飲み方。(日本独自の言い回しだと思っていた)

・あります

戦争もので「~であります」とよく言っているが、これは旧日本陸軍の語法であり、海軍で使うと「陸式はやめろ」と注意された。水兵が使う例はあった。

・意外と

戦後顕著になった言葉で、それ以前は、意外に、と言う。

・医食同源

1970年代に健康食品ブームをあおるために日本で作られた言葉。

・板につく

江戸時代にできた歌舞伎用語。

・刺青

江戸時代に入れ墨は刑罰で、ファッション的にするのは彫り物と言った。

・右舷、左舷

日本海軍、海上自衛隊では「みぎげん、ひだりげん」と読む。

・うどん定食

大阪船場、老舗うどん店松葉家で、大正5年ごろ、店の近くの電話局の職員が、ある日うどんとご飯を一緒に注文したのがきっかけ。

・遠島、島帰り

時代劇で、遠島(島流し)○年申し渡す!というのは間違い。遠島は終身刑であり、将軍等の慶事などで恩赦がないかぎり帰れない。最初から年数があるのはおかしい。

・OL

1949年にBG(ビジネスガール)という言葉が女性雑誌により広まったが、1962年に米語でBGは売春婦を意味するとの指摘から、OLに。

・大阪と大坂、おおさかとおおざか

大坂→大阪になるのは明治以降。土に返るという意味を嫌った、と言われている。(土へんが武士の士に見え、武士に反くのはけしからんと秀吉が大阪に変えたという節は書かれていない)

読み方は、江戸時代半ばぐらいまで「おおざか」、以後は「おおさか」。

・おつかれさま

これは日本の一般的伝統的なねぎらいの言葉ではなく、時代劇なら「ご苦労様でございます」「お役目ご苦労に存じまする」、旧日本陸軍なら「ご苦労様であります」が適切。

大河ドラマ「篤姫」で「ごくろうさまでございます」という台詞が出た時、視聴者から「おつかれさま」でないと失礼だろ、と批判があったが、逆。

(現代の日本でも目上に「ご苦労様」は失礼なんて教えている会社は多いが本来の使い方からすると逆ということになる)

・火炎瓶

1939年のノモンハン事件で日本軍が初めて使ったと戦争ドキュメンタリーでは常識のように使われているが、実は間違い。スペイン内戦中の1936年にフランコ側が使用している。

・きつねうどん

大阪市中央区「うさみ亭マツバヤ」の初代主人が、明治26年の創業時に考案。

・享年○歳

間違い。享年○、が正しく、歳はつけない。

・空爆

空爆は二次大戦以降、爆弾以外にロケット弾やナパーム弾などを投射するようになって使い始めた言葉。1980年代のイランイラク戦争ごろから次第に使われ始める。二次大戦のドキュメンタリーで空爆は不自然。爆撃、空襲などと言う。

・下手人

江戸時代には殺人犯や過失致死の意味で使われた。「スリの下手人は誰だ」という言い方は間違い。

・見物人たちの声援

明治より前の日本人は拍手をせず、手や膝を打つ、足を踏みならすなどして叫んだ。

・憲兵

ドラマでよく民間人を怒鳴ったり殴ったりしているが、憲兵は軍隊内の非行や犯罪を取り締まるのが任務などで悪くない人には冷静で礼儀正しかった。

・豪雪

戦後報道陣が作った言葉。

・コーヒーブレイク

アメリカ、二次大戦中の軍需工場で、作業能率向上のために設けられた。

・黒人兵

朝鮮戦争まで、黒人と白人は別々の部隊だった。進駐軍で黒人と白人の兵士が連れ立って歩くのは変。

・国名の前、中、後

備前、備中、越前、越後など。京都に近いところが前。

・小柄

時代劇で短い方の刀を投げるシーンを見かけるが、バランスが違い、遠くに投げても命中しないし、高価なので決して投げない。

・サイコロの赤目

少なくとも大正時代までは黒だった。

・シッチャカメッチャカ

昭和30年代にディレクターやプロデューサーが日常語で使用。

ハチャメチャは江戸時代後期の戯作本にあるという。

・祝言の席

現代の日本では下手(向かって左)が新郎、上手が新婦だが、これは西洋式のエチケットで、日本の伝統では逆。時代劇では逆にすべし。

・出征

出征軍人を行列して駅まで見送るのは日中戦争まで。贅沢禁止。

・手榴弾

しゅりゅうだん、と読むのが正しい。てりゅうだんは一種の慣習。

・消毒

江戸時代に医師に消毒の概念はない。ただし、焼酎で傷口を洗うと治りが早いことを経験的に知っていた。

・清酒

慶長年間(1596.10.27~1615. 7.13)に上方で生まれたとされてきたが、実際は奈良など畿内の僧院で中世末期から作られてきた。滋賀県の百済寺(ひゃくさいじ)では足利将軍家に献上。

・摂海

江戸時代に大阪湾をこう呼んだ。

・絶対

明治6年、哲学者井上円了による造語。

・零戦

「ゼロ戦」は戦後使われ出した言葉。れいせんが正しいが、ぜろせんとも言っていたとう証言がある。

・洗濯板

明治の中頃~。

・大山鳴動鼠一匹

日本の古典っぽいが、ラテン語の詩句を訳したもので、明治以降に広まった。

・タイムスリップ

タイムスリップは間違えて他の時代に飛ばされること。狙って時代旅行をする場合はタイムトリップ、タイムトラベルと言う。

(これって時代考証か?)

・立ち上げる

パソコン用語で1990年代前半から次第に使われ始め、95年のウインドウズ95発売で一気に広まった言葉。それ以前には一切ない。「設立」「創立」「設置」などと表現する。

・たわけ

江戸時代の相続争い「田を分ける」から来た、というのは全くの間違いで、1903年刊行「日葡辞書」にすでに乗っている。「たわむれる」と同じ語源の「たぶけかかる」から来た言葉。

・徴兵逃れ

醤油をコップ1杯飲んだぐらいではダメ。一升飲むと顔色が死人同然になって兵隊に取られずにすむ、という表現が正しいが、ただし、それも伝説で、そんなことしたらすぐにばれて厳罰に処せられた。

・角隠し

婚礼では明治以降に用いられるようになった。

・~的

全て明治以降の言葉。徹底的に調べろ、などは時代劇では不可。

・~です

口語としての頻用は明治になってから。

・寺子屋

上方の言葉で、江戸では「手習い(の)師匠」「書道指南」など。

・天下の台所

江戸時代、大阪の代名詞として「諸国の台所」「日本の台所」と言ったが、「天下の台所」というのは幸田露伴の実弟、幸田成友(1873~1954)の造語。

・頭(とう)

馬の数え方としての「頭」は明治時代に軍馬の風絵方としてheadsが輸入されてからのこと。江戸時代までは匹。

・特攻隊の洞窟

フィリピン、ルソン島の「特攻隊の同靴」から特攻隊が出撃したのは真っ赤な嘘で、まだ存在もしていなかった(単なる観光名所)。ラバウルの「ヤマモト・バンカー」も同じ。

・とても

大正末、昭和初期までは「とても~ない」と否定形でのみ使った。

・どまんなか

本来、関西弁(河内弁)で、標準語化するのは戦後、テレビの普及以後。それまで東京や江戸では「まんまんなか」。

・鍋焼きうどん

明治初期に大阪で考案された。

・鍋料理

江戸時代、鍋を囲んでつつきあう食べ方はゲスの極みだった。大鍋の汁は必ず各自の椀によそってから。大皿料理も同じ。

(鬼平の五鉄は間違いか?)

・生意気

明治の新語

・荷車

江戸時代、市中でのみ使用し、街道では使用禁止だった。

・二兎を追う者は一兎をも得ず

明治10年以降の用例。

・バイバイ

手を横に振るしぐさは西洋から入ってきた。明治以降徐々に入ってきたという説、終戦後に進駐軍の影響でなったという説など。古来、日本人は前後に振った。

・拍手

明治時代に広まった西洋の習慣。自由民権運動などの影響かも。感極まって手を打つ、かしわ手、はたと膝を打つ、手拍子と混乱しないように。

・藩

○○藩という言い方は、幕末までは一般的ではなかった。ごく一部の層が言っただけ。

・万歳三唱

明治22年に考案。

・番所と番屋

番所は町奉行所、番屋は市中の自身番。

・表札

武家屋敷に表札はない。

・兵法

ひょうほうは個人の武術、へいほうは合戦術など。

・ぶす

盛んに使われ出すのは1960年代から。

・兵士

軍人全体をさす言葉ではない。士官、准士官、下士官を除いた二等兵、一等兵、上等兵、兵長に限られる。

・勉強

スタディの意味になるのは明治以降、それまでは努力する意味。

・北上する

地図の上が北というのは明治以降。北上、南下を時代劇に使わない。

・みつ豆

江戸時代末にはあったが寒天は入っていなかった。明治36年に現在の形に。なお、あんみつは昭和5年に考案された。

・無間地獄

むけんじごく、と読む。濁らない。

・メンマ

明治末~大正初めにトッピングとして使われていたが、昭和40年代後半まではシナチクと言っていた。メンマは中国語ではなく日本企業のネーミング。昭和20年代、「麺にのせる麻竹(まちく、本場での名称)だから」と命名。

・喪服

女性の黒喪服は支那事変以降。昭和初期までは白喪服。

・ラーメン

日清戦争の頃までは南京ソバ、それから支那ソバに。チャルメラを吹く屋台は関東大震災後。中華ソバは昭和13年以降。戦後、ラーメンが一般化。

Posted by ブクログ

去年の、文春文庫秋の100冊フェアの1冊。

言葉が五十音順に並んでいて、辞書のようにぽつぽつと拾い読みできる。

私はもちろん順番に全て読みましたが。

時代考証というのは、時代劇と現代劇の間にだけ必要なのではなく、例えばパソコン用語の「立ち上げる」は、いつから使われ始めたのか、とか、ラーメンの呼び名の遍歴とか、多岐にわたっていてものすごく面白い。

日清戦争の頃までは「南京そば」。それから「支那そば」。

屋台の「支那そば屋」の登場は関東大震災後。

「中華そば」は昭和13年以降。

太平洋戦争後に「ラーメン」が一般化。

口癖

「国益だなあ」大正天皇の口癖

「ヨイカラ ヨイカラ」明治天皇の口癖

豪雪 戦後報道陣が発明した言葉

イギリスの近衛連隊に黒人兵も入隊できるようになったのは、1980年代半ば以降、チャールズ皇太子の意向による

「え、マジか?」といった言い方は江戸時代からあり、18世紀末にはかなりはやったという。近代の俗語ではない。

平安時代は「円形脱毛症」のことを「鬼舐頭」(きしとう)と言った。鬼が舐めた頭。

その他、拳銃の撃ち方や、サンドイッチやら、子どもの遊びやら、とにかく多岐にわたって渡っている。

その博識はもちろん素晴らしいのだけど、文章から漂うユーモアが何とも面白い。

多分この人無表情にギャグを言う達人だと思う。

Posted by ブクログ

「ヒメジョオン、ハルジオンは戦後の帰化植物だから時代劇ロケでは片っ端から抜く事」

「馬は右側から乗る。左からは間違い」

「“死に様”はあるが“生き様”は戦後の造語だから使ってはいけない」

など、時代劇のあら探しに役立つ一冊。

NHKで大河ドラマなどの時代考証を担当されている方なので、俳優さんの名を挙げて褒めたりも。

また、ドラマの時代考証に専門的なクレームを入れる視聴者がいることに驚かされるやら呆れるやら。

辞書形式であいうえお順になっているので、暇な時に適当なページを開いて読めるのも気楽でいい。

Posted by ブクログ

学術書ではないので、

作者の一言が入っていたり

河童の項のように

全然考証になってなかったり

遊びの部分が楽しい。

ところどころ大笑い。

すごく余計な事とは思うが、

ひとつ、、、

雪の結晶は

肉眼で見える日もあるので

雪国では大昔から認識されていたと

思う。

虫眼鏡なくても大丈夫。

Posted by ブクログ

「歴史」は「一本の釘」であり、「時代考証」は「その釘をしっかり打ち込む作業」というとおり、NHKの時代劇の時代考証の正確さをうかがい知ることができる資料。言い回しや劇中に使用されている物の説明に加え、作者のちょっとした一言が面白い。『三行半(みくだりはん):江戸時代の「梨園状兼再婚認可状」たる三行半は夫から妻に与えるもので、その逆は絶対ない。しばしば「女優○○、亭主に三行半!」等と出るが、無知蒙昧の極だから真似してはいけない。』持っておくと時代劇が面白くなる。戦中・戦後の用例もあり。

Posted by ブクログ

【初心者】~OK

あいうえお順の事典形式で項目別に楽しめる。

試しに引いてみると面白いもの→【絶対】【オーストラリア】

※川崎と横浜を相模でなく武蔵としてるのは高評価!

ただし俺も教わった話だが横浜は泉区などが相模国だ!

世の中面白いことがたくさんあるな!

Posted by ブクログ

例えば『マジ【まじ】 「え、マジか?」といった言い方は江戸時代からあり、一八世紀末にはかなり流行ったという』…のように、時代劇製作にかかるニッチな考証を集めて辞典風にまとめた本。

『「××を出さずに済みました」という消極的な成功』って表現に目からウロコが落ちやした(キリシタン)。

Posted by ブクログ

面白かった。

特に旧日本軍関連の項目が興味深かった。

例えば、「〜であります」は陸軍式で海軍では使わなかったとか、憲兵が民間人に対して怒鳴ったり殴ったりすることはなかったとか…

他にも、きつねうどんや鍋焼きうどんは江戸時代にはなかったとか。

こういう間違ったままのイメージを持ってることって多いんだなと。

Posted by ブクログ

テレビの時代劇。

時代考証を担当する「先生」以外に、テレビ局のスタッフの側でも担当がいるらしい。

本書の著者は、NHKでそのような仕事にかかわってきた人。

「歴史の隙間産業」と自称する。

後輩たちの参考に供するための、これまでの資料を書籍化したそうだ。

まず、タイトルにやられた。

元は源信の『往生要集』だが、ここにあるようなことを抑えていないと、まさにそのドラマが「往生」する。

たしかに、一向一揆のの農民が掲げているのぼりに「南無阿弥陀仏」と新字体で書いてあったら、合戦シーンにセイタカアワダチソウやヒメジョオンが映り込んでいたら、と思うと笑える。

扱う範囲は幅広い。

服装、食べ物、葬儀などの習俗、立ち振る舞い、言葉遣いなど多岐にわたる。

それが、「戦国時代まではNG、それ以後OK」などなど時期により判断が変わる。

演出上時代と異なることを映すと、歴史マニアから批判される。

しかし、ガチガチの歴史第一主義でドラマ を作ると、一般的な人の共感を得にくくなる。

そんなジレンマもあるようだ。

こんなお仕事があるのね~、と感心する。

言葉の問題(漢語で明治以後にできたもの)の指摘が多いのが印象的だった。

あとは、赤青鉛筆が西洋兵学で、味方は赤、敵を青で書く必要から生まれたという話など、面白かった。

続編も出ているようだ。

機会があったら読んでみたい。

Posted by ブクログ

NHKの時代考証要の資料をアレンジしたもの。

日本古来のものだと思っていたものが、意外と新しかったり、逆に新しいと思っていたものが古かったりと「目からウロコ」でした。

「目からウロコ」も江戸時代では使わなかったそうで。

参考資料が書いてあるのも、今度はそちらも読んでみようという気になって良いです。

Posted by ブクログ

「感動・元気・勇気をもらう、あげる」って言葉ずーっと違和感があったのだが、やはりその感覚は正しいようだ。

本書によると、

-----

「感動をありがとう・感動をもらった」そもそも感動は身の内から湧き出るものであって、他人とやりとりするものではない。「元気・勇気をもらった」も同様。

-----

とのこと。

言葉は時と共に変化していくものなので、あんまりこだわるのもどうかと思うが、本来の意味を理解しておくことは害にならないでしょう。

Posted by ブクログ

【雑感】

●「マジ」は実は江戸時代から使われていた古い言葉←黄門様、ファイト!

●ウッチャンナンチャンのTV番組でやっていた映画のパロディー(たしかナバロンの要塞だったような)で、ドイツ兵がウジーサブマシンガン持っていて笑った。

→ウジーサブマシンガンは、第二次世界大戦後に、ナチが虐殺をおこなったユダヤ人の国イスラエルが開発したもの。持つならシュマイザーだろう。

●西木正明が「夢顔さんによろしく」で柴田錬三郎賞を受賞した時、自著をチョンマゲの無い時代劇と言っていた。

以下、引用省略

Posted by ブクログ

よくある雑学本。出典が書いてあるのは非常に高評価ですが、番組制作のための資料が元々なので、記述量に物足りないことが多いし、内容も無味乾燥な感じ。

もっと時代考証の方法論とかを詰め込んでエッセイっぽくした方が面白くなったと思います。

Posted by ブクログ

NHKの時代考証用資料。トイレ本。

こういう資料は意識的に集めておかないとおかしなことになるんだろうな。あまりに日常的な言葉になると,武士が外来語を喋ったりしても気づかないこともあるだろう。一方で,全然分からないことは何をされてもそんなもんだろうとも思う。裏方の仕事だけど,大切だ。

Posted by ブクログ

所変われば品変わる、という。時が変わればもちろん、風習・風俗も変わる。

現代において、時代劇の舞台をそれらしく見せるためのお膳立てとして欠かせないのは「時代考証」である。

この時代、このような道具があり、このような言葉遣いをしていた、あるいは反対に、こんなものはなかった、こんなことは言わなかった、という点を押さえておかないと、飛んだ噴飯ものができあがってしまう。

極端な話、江戸の道に電柱が立っているのが見えたら、ストーリーがすばらしくても、俳優が熱演しても、鑑賞する側は興ざめするに違いない。

そんな違和感をなくそうと勤めるのが考証担当の仕事である。

本書の著者はNHKのドラマの考証を担当する人物である。大河ドラマなど、いわゆる時代劇はもちろんだが、戦前・戦中、さらには東京五輪のころまで考証の対象になるんだという。

平成生まれの我が子に「お母さんて昭和『時代』に生まれたんだよね」といわれてずっこけたことがあるが、なるほど、昭和も遠くなりにけり、というところか。言葉もファッションもころころ変わることを思えば、考証を要する時代もどんどんと下っていくわけだ。

タイトルは源信の『往生要集』に倣っているという。特に関連はないと思うが、著者の好きな本だというところか。

中身は用語集風である。五十音順で、項目ごとに豆知識をまとめている。

風俗・食べ物・言葉など、ジャンルは多岐に渡り、時代も平安から昭和までと幅広い。

トウモロコシがいつ日本に入ってきて何と呼ばれ、一般的に食されるようになったのはいつか。

花魁と太夫の違いは何か。

槍が発明されたのは南北朝時代であるので、清盛の時代に「横槍が入る」という台詞は使えない。

変わったところでは「姑の毒殺法」なんていう項目もある。ローマ時代からあるトリックらしい。

項目の羅列であるので、通読するというよりは、細切れ時間に読むのにちょうどよい本だろう。ぱっと開いた頁を数項目読み、へぇぇと思うといった読み方に向いている。

著者によれば、時代劇はファンタジーなんだそうである。史実を並べるだけはおもしろくもなんともない。史実を取り入れつつ、お話としておもしろいものにするのがドラマだ。そんな中での考証の極意は「へんなものを出さないこと」だという。

考証に当たるには、広く、雑学的な知識を仕入れることが大切であるようだ。重箱の隅も縁も真ん中も、全方向をカバーする考証。

ファンタジーを重厚にする陰の役者である。

*本書では取り上げられていないのだが、今やっているドラマで、「秀吉様」とか「信長様」とか盛んに言っている。あの時代、諱はむやみと呼ばないんじゃなかったっけ・・・? あれ、少し気持ち悪いなぁ・・・。中身は結構おもしろく見ているのだが。

Posted by ブクログ

時代劇などで、使われる言葉、道具などの時代考証を単語ごとに解説。何気なくみているドラマの裏でこんな苦労をしている人がいるとは。NHKのネタ帳がもとになっているとのこと。大河ドラマから梅ちゃん先生まで、いろいろなドラマで活躍しているらしい。また、テレビを見て突っ込みをいれる人も多いらしく、著者が後輩達に「この本がでたからにはこんな間違いは許されない」と言い聞かせているのだとも思う。

Posted by ブクログ

知り合いに、「友人が出版したので読んでみて」って言われて購入協力したけど、むちゃ売れてるやん。あいうえお順に用語を解説してて、辞書のような構成で読み終えるの大変かなと思ったけど、簡潔にユーモアのある文章で解説されており、楽しく読み終えた。うんちくも仕入れれて、歴史小説や時代劇好きなひとには凄く良いのでは。

Posted by ブクログ

NHKの時代考証担当の著者による、歴史ネタ本。

○○が伝来したのは□□時代だから、△△時代のドラマに用いるのは間違い、みたいなネタが満載です。

「下田は駿河ではなく伊豆」「浜松は駿河ではなく遠江」など、静岡県民には常識だよ、というネタもありますが、「第一次世界大戦という名称は、当然ながら第二次世界大戦が始まるまでない」や「淀殿は単独の個人名ではなく淀城におられる方だから淀殿」みたいに、そう言われればそうだよな、というネタ、「洗濯板が登場したのは明治の中頃」のように、えっ、そうだったの?というネタもあり、かなり楽しめました。

軍隊用語と切支丹関係は知らないことがたくさん。

一つ一つのネタをもう少し掘り下げてくれるともっと良かったかも。