あらすじ

イギリスのEU離脱、反イスラムなど排外主義の広がり、トランプ米大統領誕生……世界で猛威を振るうポピュリズム。「大衆迎合主義」とも訳され、民主主義の脅威と見られがちだ。だが、ラテンアメリカではエリート支配から人民を解放する原動力となり、ヨーロッパでは既成政党に改革を促す効果も指摘される。一方的に断罪すれば済むものではない。西欧から南北アメリカ、日本まで席巻する現状を分析し、その本質に迫る。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

素晴らしい書籍。イギリスのEU離脱やトランプ旋風など、極右で反民主主義的な集団というイメージであろうポピュリズムについて、事例も含めて、すごく腹落ちする言語化をしてくれた。

ポピュリズムは解放パターンと抑圧パターンが存在、右派や左派でなく「下」からの動きである、とかなるほどなぁーと目から鱗の良書でした。

Posted by ブクログ

本書『ポピュリズムとは何か』は、政治の世界で頻繁に語られる「ポピュリズム」という言葉を、感情や印象ではなく冷静に、そして多面的に読み解いていく一冊です。著者・水島治郎氏は、政治思想史や比較政治学の視点から、ポピュリズムが現代民主主義といかに緊張関係を持っているのかを明らかにしていきます。

本書でまず印象的なのは、ポピュリズムのリーダーが「歯に衣を着せぬ発言」で人々の感情を揺さぶり、「民衆の声」を既成政治にぶつけることで喝采を浴びるという指摘です。これは日本の橋下徹による文楽批判など、身近な例を通じて読者に強いリアリティをもって伝わってきます。

著者はまた、現代のポピュリズムが単なる「大衆迎合」ではなく、「民主主義(デモクラシー)」という正統性の象徴を掲げ、既存のエリート層や国際主義的価値観に挑戦している構造にも注目します。とりわけ欧州においては、移民排除とエリート批判がセットで進行している点が特徴的であり、デンマークやオランダといった一見「リベラル」な国家が、実は「先進的」なポピュリズムの温床であるという洞察は、非常に示唆に富んでいます。

イスラム風刺漫画事件や、フォルタイン、ウィルデルスといった政治家のイスラム批判は、近代的価値(自由・平等・人権)を根拠に異文化への排除を正当化する姿勢を象徴しており、西欧における「抑圧型」の右翼ポピュリズムの本質を浮き彫りにします。

イギリスの文脈では、イギリス独立党(UKIP)の躍進が注目されます。本書はその成功の背景に、単なる保守層の支持だけでなく、工業地帯や取り残された地域の「忘れられた人々」への訴えと、プロフェッショナルな戦略の存在があったことを丁寧に描き出します。反EU・反移民という主張を掲げる一方、若い世代の移民寛容な価値観との対比も描かれ、英国社会の分断が浮き彫りになります。

一方、ラテンアメリカでは「解放型」の左翼ポピュリズムが台頭しており、貧困層の救済や社会的正義を旗印に、草の根の支持を背景とした全く異なるタイプのポピュリズムが展開されています。このように、地域や文化によってポピュリズムの形が異なることを示す本書は、単なる「脅威」としてポピュリズムを排除するのではなく、その背後にある社会的文脈を理解するための優れた手引きとなっています。

「難民に生活費を支給するなら、私たちの子どもに回してほしい」――ドイツのタクシー運転手のこの言葉には、現代のポピュリズムの本質が凝縮されています。それは単なる排外主義ではなく、政治から取り残されたという感覚がもたらす“声なき声”の反響なのです。

水島氏は、ポピュリズムを一刀両断することなく、その多様性と背後にある社会的苦悩に光を当てながら、私たちにこう問いかけます。「民意とは何か?」「誰がそれを代表してよいのか?」――本書は、現代民主主義の危機を冷静に、かつ誠実に見つめるための一冊です。

Posted by ブクログ

排外主義が出てくる背景、参政党や維新、国民、れいわといったポピュリズム政党が議席を伸ばす仕組みがよく分かる。

ヨーロッパ、南米、アメリカの事例を元にポピュリズムの定義と機能、正の効果と負の効果ともわかる。

背景は、やはり、格差の拡大と不満や不安。如何にそれを解消していくのか。

阻害されていると思う人の存在が、ポピュリズム、社会不安を生み出すのかもしれない。

政治の課題と経済問題。

Posted by ブクログ

面白かった〜

何人かの大学の教授がお勧めしてたから読んでみた。

基本的なことから、主にヨーロッパでのポピュリストの動きまで知れる。また、著者が日本人だから日本国内のポピュリズム的な動きについても触れられており、比較したいときとかに最適。

Posted by ブクログ

2024年11月、トランプ再選。日本においても衆議院選挙での国民民主党の躍進等、昨今の国政選挙におけるポピュリズム的雰囲気が伸長しているように思える。そんな中で、ポピュリズムとは何なのか、気になって本書を手に取った。

本書では、ラテンアメリカ、ヨーロッパにおけるポピュリズム政党の事例を参照しつつ、副題の通りポピュリズムは「民主主義の敵なのか、改革の希望なのか」という点が考察されている。

総論としてはP20以降のまとめが非常にわかりやすく、メモとして以下に記しておく。論じられているのはポピュリズムの功罪である。

まず、デモクラシーに対しての寄与であるが、4点あげられている。主には、人々の参加と包摂を促すことである。

• 政治から排除されてきた周縁的な集団の政治参加を促進することでデモクラシーの発展に寄与する

• 既存の社会的な区別を超えた新しい政治的・社会的まとまりを作り出すとともに、新たなイデオロギーを提供することができる

• 政治そのものの復権を促すことでの寄与。重要な課題を経済や司法の場に委ねるのではなく、政治の場に引き出すことによって、人々が責任をもって決定を下すことを可能とする。またそれは、政治というものの持つ対立的な側面を呼びおこすことで、世論や社会運動の活性化につながる。

一方、デモクラシーへの脅威という観点では、以下の3つが挙げられる。

• 「人民」の意思を重視する一方、権力分立、抑制と均衡といった立憲主義の原則を軽視する傾向がある。特に、多数派原則を重視するあまり、弱者やマイノリティの権利が無視される傾向にある。

• 敵と味方を峻別する発想が強いことから、政治的な対立や紛争が急進化する危険性がある。ポピュリズムとアンチポピュリズムの新たな亀裂の中で、妥協や合意形成が困難になるおそれがある。

• 政党や議会と言ったっ団体・制度や、司法機関等の非政治的機関の権限を成約し、「良き統治」を妨げる危険がある。

ポピュリズムは、上述の通り、デモクラシーから見て必ずしも完全に相反する概念ではないことが、ある種の取り扱いづらさを呼びおこしている。完全に無視すれば、そもそも政治世界から排除された層の復権というポピュリズム団体の存在を認めることとなり、既存の政治主体への取り込みについても、一定の妥協が必要なことや、ポピュリズム団体が掲げる主張や排外主義的であれば、取り込むにしても既存の政治団体もそうしたイメージを払拭できないという袋小路となる。

また、本書における事例紹介では、主にラテンアメリカでは、社会格差を理由に、大地主や外国資本等のエスタブリッシュメント批判がポピュリズムの基本的な信念として、活用され、一方ヨーロッパではリベラルを錦の御旗にし、排外的な論調が目立つ。また、既存の政治手法や政治主体への批判、そもそもの間接民主制批判等も行われる。興味深い事例として、オランダのウィルデルスが挙げられ、1人政党として、政党組織を持たず、インターネットによる支援の呼びかけ等によって、政治手法そのものが全くの新しい形となっている例もある。

また、スイスの事例では、スイスの伝統的な国民投票の功罪も記載されている。例えば、スイスの福祉施策の遅れ等、現時点での国民に負担を強いる政治施策に対して、かなりの割合で国民投票で否決されることが記載されている。

こうしてポピュリズムというものを見たときに、中島岳志先生の、「立憲主義とは、民主主義に死者の存在を取り込むことである」というコンセプトのすばらしさを改めて感じる。ポピュリズムの特徴は、まさに主張の先鋭化と、今生きている人による多数者の圧政を促す点にあると、本書を読んで私自身理解した。端的に言えば、時間的にも空間的にも視野が狭いことにある。

一方、民主主義という意思決定手段を活用しながら、持続可能な社会を作るためには、民主主義を単なる多数決にしないための制度化されたシステムが必要となる。そうしたものが立憲主義であり、立憲主義が促すのは、意思決定者の視野を、少なくともその一生分やそこらの70-90年以上のスパンに広げることである。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」 ドイツの初代宰相であるビスマルクの言葉だが、敢えて、ポピュリズムと立憲主義や間接民主制に置き換えれば、「ポピュリズムは経験に学び、立憲主義は歴史に学ぶ」のである。

正直、今読み返してみると、「今苦しんでいる人をどうするんだ、これだからリベラルなんでエスタブリッシュメントの遊具にすぎないのだ」という批判も浴びそうなものであるが、そうした意見に対しても、常に真正面から対話し続け、社会の亀裂や溝を無くす努力をし続けなければならない。

Posted by ブクログ

非常に面白い

EU離脱演説の際、ナイジェル・ファラージは「グローバリズムとポピュリズムの争いだ」と表現した。そしてまさにトランプ大統領が復活しつつある今、ポピュリズムの真価が問われる時代だなと感じた。

Posted by ブクログ

とても面白かった。

本書では、ポピュリズムを『既存のエリート層を批判することで人々の支持を集める手法』と定義付けしており、当たり前だけどポピュリズムだからといって必ずしも抑圧的であったり問題があるとは限らない。

ポピュリズムというのは民主主義の部分集合であって、問題が発生する時というのは、全体の一部あるいは多数派が結集することで、彼ら自身も含めた共同体全体の利益を結果的に損ねてしまう場合である。

近ごろだとEU離脱やトランプ政権、もっと言えば先月31日の衆院選での維新の会の大阪での大躍進がそれにあたる。

本来の民主主義の崇高な()理念というのは、多数派によって、少数派も含めた多様性を尊重することだけど、ポピュリズムの台頭はマジョリティに紐付けされていないマイノリティは問答無用で排除しても、切り捨てた側は痛くも痒くもないという現状を顕にしている。

本書では、党組織や労組などに依存した既存政党が、無党派層の増大や組合加入率の低下によって機能不全に陥り、直接民主主義を主張するポピュリズムに振り回される様子が活写されている。

ヨーロッパでは特に比例代表制がポピュリズムの躍進に一役買っているという指摘も正しい。

エリートの方々はとりあえずポピュリズムを批判するのがお決まりになっているけれど、彼らの頭が本当に良ければポピュリズムにも対応できるのでは?と思う。

それが出来ていない時点でお察し…ってことだよね。

#読書感想 #ポピュリズム #民主主義 #EU離脱 #トランプ #橋下徹 #維新の会

Posted by ブクログ

各国で猛威を振るっているポピュリズムに関する概説書。ベネズエラのチャベス政権といった南米のポピュリズム政権も取り上げられているが、筆者の専門はヨーロッパ政治史、比較政治なので、ヨーロッパのポピュリズム政党に関する記述がほとんどを占める。本書では、ポピュリズムの定義として、①固定的な支持基盤を超え、幅広く国民に直接訴える政治スタイル、②「人民」の立場から既成政治やエリートを批判する政治運動といった二つの定義があるが、後者の定義が採用されている。

ヨーロッパのポピュリズム政党において、大きく分けて、極右に起源を持つ政党と「リベラル」に起源を持つ政党の2種類がある。前者はフランスの国民戦線、オーストリアの自由党、ベルギーのVBといった政党であり、後者は、デンマークの国民党、オランダのフォルタイン党、自由党、スイスの国民党といった政党が含まれる。後者のタイプの政党は、前者のポピュリスト政党と同じく「極右」勢力と日本のマスコミで報道されるが、露骨な人種差別・民族差別を唱えていない。これらの政党は、自由・人権・男女平等といった近代的価値を全面的に擁護して、その近代的価値観をイスラムが決して受け入れず、「後進的」であると批判して、移民・難民の排斥を主張する。西洋的な「リベラル」価値観を守るためがゆえに、反イスラムであるというのは、『西洋の自死』のダグラス・マレーと同じであろう。現代のポピュリズムは「リベラル」と「デモクラシー」との間に親和性があるというのは興味深かった。また、ベルギーのVBの進出に対して、さまざまな対抗運動も活性化した。VBの躍進とそれに対する反対運動の活性化を通して、ベルギーの人々の政治不信が高まるのではなく、むしろ低下したという。

以前にミュラーの『ポピュリズムとは何か』を読んだ際に、その定義の狭さゆえに、ポピュリズムは悪いものだという前提で不満を持ったが、本書では、ポピュリズムの定義を少し広く取り、ポピュリズムが既成政党に危機感を与えて改革を促すこと、ポピュリズム政党の進出とそれへの対抗運動によって、社会が「再活性化」するなど、ポピュリズムの「効用」まで触れられており、射程はミュラーの本よりは広く、納得のゆく議論がなされている。本書は、かなり情報量が多く、この情報量でたった820円とは価格破壊である。ハードカバーなら最低でも3500円以上のだろう。ポピュリズムのみならずほぼ現代ヨーロッパ政治史の優れた概説本なので、一家に1冊は確保しておきたい。

Posted by ブクログ

ポピュリズムという概念が近年急速に広まり、現在ではかなり人口に膾炙している感がある。しかしながら、トランプの強烈なイメージが先行し、その厳密な意味や変遷が必ずしも正確に解されているとは言い難い。本書を通じてポピュリズムの出自や変遷、そして現在地の一端を垣間見ることができた。ポピュリズムといわれると、どうしても極右やネオナチといったイメージが付きまとうが、現代の主要なポピュリズム政党は、リベラルな価値を全面的に受け入れたうえで、移民排斥や反イスラムといった主張を展開している。

Posted by ブクログ

ポピュリズムに対し、歴史的・政治学的な観点から切り込む。成立の経緯(左右の既成政党から蔑ろにされてきた低所得者のニーズを掴んだことなど)や肯定的な側面(改革促進、安全弁機能、脱反ユ・脱民族主義、リベラルな価値・民主主義的手法の尊重)がよく分かる。欧州のポピュリズムでは、基本的に反イスラム(自由民主主義にそぐわないとされる)、反移民、反EUという形を取る。その意味では従来の極右(ネオナチ、反ユ、民族主義)とは異なる。

なお、ポピュリズムの否定的な側面や、自由・民主主義と排外主義の結合により生じる内在的矛盾に対する叙述は少な目。メディアでしばしば紹介されるから、その部分は重視しなかったということか(?)

具体例は、南米の古典的なポピュリズム(アルゼンチンのペロンなど)から始まり、現代の

墺(ハイダー、自由党)

仏(ルペン、国民戦線)

独(ペトリ、ドイツのための選択肢)

英(ファラージ、イギリス独立党)

ベルギー(デウィンテル、フラームス・ブロック)

オランダ(フォルタイン、フォルタイン党→ウィルダース、自由党)

デンマーク(ケアスゴー、国民党)

スイス(ブロッハー、フライジンガー、スイス国民党)

に加え、トランプや維新にも触れられており充実している。ベルルスコーニやドゥテルテには殆ど頁が割かれていない。ボルソナロは、出版時期の方が古いため当然言及なし。東欧についても言及がない。

Posted by ブクログ

ポピュリズムは本当に悪なのか。悪だとするならば、なぜ民主主義からポピュリズムが生まれてしまうのか。もし悪でなければ何なのか。誰かが統治者になればポピュリズムだと騒ぎ立てる人々が多くいる中で、民主主義とは何かを考えさせられる。定義からまず丁寧に書かれているので初学者にもオススメ。この本は高校2年生の時に私が参加していた、社会科特別講座(通称、社特)で参考文献として取り扱った本のひとつ。あの時手に取ったこの本を、今再び読み返す。ポピュリズムを研究してみたいと、強く思う。

Posted by ブクログ

筆者の主張:

21世紀の欧州のポピュリズムは、リベラルな価値の守り手として、男女平等や政教分離に基づきイスラム移民を批判する。またデモクラシーの立場から、EU離脱の国民投票を提起する。彼らは沈滞化した既成政治に改革を促し、活性化させてもいる。これは言わば、デモクラシーの内なる敵だ。

となれば、ポピュリズムとはデモクラシーに内在する矛盾を端的に示すものではないか?デモクラシーの論理を突き詰めれば突き詰めるほど、「真のデモクラシー」を訴えて、住民投票でEU離脱を決しようとするポピュリズムの主張を、正当化するからだ。

ポピュリズムは、かつて多様な層の「解放の論理」として現れ、今では排外主義と結びつき、「抑圧の論理」として席巻している(と言われている)。

【ポピュリズムの定義】

①固定的な支持基盤を超え、幅広く国民に直接訴える政治スタイル

②「人民」という「下」の立場から、既得政治やエリートなど「上」を批判する政治運動←本書はこっちの立場

【ポピュリズムの特徴】

①主張の中心に「人民」を置いている

②「人民」重視の裏返しとしての「腐敗したエリート」批判がある

③「カリスマ的リーダー」の存在

④支配エリートの持つイデオロギーが変わると、ポピュリズムの主張もそれに合わせて変わる

ポピュリズム政党が標的とするのは、民主主義それ自体よりも、「代表制」に反発する。

ポピュリズムはデモクラシーを否定するものというよりは、むしろその一つの重要な側面、すなわち民衆の直接参加を通じた「より良き政治」を積極的に目指す試みと繋がる。

政治は民衆vs貴族、資本主義vs共産主義、左翼vs右翼を経て、今は「上の階層」vs「下の階層」に戻ってきた。

過去の民衆vs貴族と、今の上vs下が異なる点は、

民衆は貴族に対し、自分に携わる生来の権利を主張してきたのに対し、今は個人の権利からはやや距離を置き、「善」に基づく「よりよい政治」を主張していること。

ポピュリズムは、デモクラシーを促進させることも阻害させることもある。

促進については、多数の人々をまとめ、政治への参加と包摂を促す。

阻害要因としては、権力分立やといった民主的制度を軽視し、多数派原則によってマイノリティの権利を無視する。

【ポピュリズムの歴史】

自由で包括的な政治・経済制度の国(北アメリカ)と、

社会・経済・政治が圧倒的に不平等な国(ラテンアメリカ)においては、ポピュリズムの受け入れられ方が違った。

前者は、既存の党がマニュフェストの中にリベラル的要素を取り込んでいき、ポピュリズム政党の存在意義を消していったのに対し、後者は、そもそも既存政党による民衆のための公正な選挙が行われなかったので、ポピュリズム政党が躍進した。

ラテンアメリカにおいては、既存政党を中間層が支持する一方、政治的アウトサイダーを貧困層が支持している。この貧困層の「承認の欲求」に応えれるリーダーが票を獲得できるのだ。

【何故現代ヨーロッパでポピュリズムが広がった?】

①グローバル化とEU統合のもとで、各国における主要政党間の政策距離が狭くなり、有権者にとって政党の違いが見えづらくなり、既成政治に対する不満を表明する機会が減ってきたため。そのため、保革まとめて「既存政治」とみなし、これを攻撃する主張が支持を集められるようになった。

②人々が政党や団体への帰属意識が弱くなったことで、政党エリートや団体指導者が人々の「代表者」として意識されず、むしろ利益をむさぼる者として認識されるようになった。

③グローバル化によって格差が拡大し、「負け組」がグローバル化やEU統合を一方的に受け入れる政治エリートに不信がるようになった。

これらの理由から、エリートと大衆が断絶し、ポピュリズム政党の出現と躍進を可能とした。

また、ポピュリズム政党が、その排外主義的思考(移民反対など)、反対派に対する高圧的な対応が批判されながらも、政治空間を「活性化」させ、既成政党に大きな改革を促した。

ポピュリズム政党におけるイスラム批判は、反民主的・人種差別的イデオロギーではなく、デモクラシーや自由・人権・男女平等といった近代的価値の観点から、イスラムを「後進的」と非難する。

【国民投票のパラドクス】

国民投票が広く受け入れられ、世界で最も民主主義的な国と言われているスイスでは、従来、国民投票に訴えて政策を妨害する恐れのある野党や反対派を取り込むため、「協調民主主義」が成立してきた。

しかし、この協調民主主義の存在そのものが、人民の主権を不当に侵害するものとみなされ、ポピュリズム政党の批判のターゲットになった。

また、国民発案による憲法改正の国民投票は、可決されれば行政府の裁量を許さず実施することができ、とうてい考えられないような法であっても、「民主主義」の名のもとに実現することが可能である。

さらに、国民総福祉や女性参政権のように、現状になんらかの変更を加えようとする国民投票は、人間の現状維持的心理から、変更を「否定」する要因が強く、立法の歩みが遅くなる危険性がある。

【イギリスのEU離脱】

ポピュリズム政党であるイギリス独立党が躍進したのは、本党が、「イギリス社会における深い断絶の政治的な表現」であるからだ。

50年前のイギリスでは、低学歴の白人労働者階級が社会の中核だったのに対し、現在では若い世代のホワイトカラーが中核を担う。若い世代はEU志向の価値観なのに対し、昔の世代はイギリス志向の内向きの価値観であった。

こうした置き去りにされた低所得者層・中高年ブルーワーカーに対し、既存政党が彼らの関心を代表していない事態に陥り、新生党が票を伸ばしていった。

そして既存政党が「置き去りにされた人」を無視し、都会のエリート層が彼らの価値観を尊重できなかったことが、EU離脱に繋がった。

【グローバル化するポピュリズム】

現在の世の中では、ラテンアメリカにおけるポピュリズムは、労働者を基盤とし、社会改革や分配を求める「解放」志向を持っているのに対し、ヨーロッパでは、「リベラル」や「デモクラシー」に依拠しつつも、移民・難民排除を柱とする「抑圧」的な傾向がある。

これらの違いは、どの層を「特権層」と定義づけているかの違いだ。

ラテンアメリカでは貧富の差が激しく、エリートや裕福層を「特権層」とみなしており、彼らの権利を分配するために政府の権限の拡大を欲すのに対し、

ヨーロッパでは貧富の差が小さく、福祉国家化によって「便益」を受けている生活保護者、公務員、移民難民を「特権層」と規定し、その「再分配」の結果によって保護された層を引きずり下ろすことを訴える。

この「分配されてないことへの批判」→「再分配への批判」という図式においては、両者は民主主義が時代を経るに従って批判の対象を変えていったという、いわば地続きの結果であると言える。

また、ラテンアメリカは経済的な格差是正を中核とするのに対し、ヨーロッパは多文化主義などの、「支配的価値観・文化観」への対抗を中核とする。

【感想】

ポピュリズムとはなにか を読んで

本書における筆者の主張は、ポピュリズムとは民主主義を脅かすものではなく、むしろ民主主義を煮詰めた結果できた「純度の高い民主主義」であり、それゆえ、民主主義を推し進めることでポピュリズムを排除するのは困難である、ということだ。

これには3つの理由がある。

1つ目は、ポピュリズムの担い手が近代的価値をバックボーンにしているからだ。

イスラム排除、移民反対といった急進的なマニュフェストを掲げる際の理由として、「イスラムという女性軽視文化への拒絶」や、「社会秩序の安定」といった、合理的な理由を挙げることが多い。頭ごなしの拒絶よりも、デメリットを比較検討した結果の民主的判断を寄る辺にしているのだ。

2つ目は、ポピュリズムは既存エリート層への下層からの突き上げという形をとっており、これは低所得者~中産者層といった、「社会の大多数を占める成員」の利益表出の結果であるからだ。

3つ目は、国民投票によって、憲法改正やEU離脱などの重要事項が決定されてきたことである。

国民投票にかけられる法案の種類にもよるが、可決された法案のうちのいくつかはリベラルな価値観に異議を唱えるポピュリズム的なものだ。

これは、既存政党における協調民主主義が、「取り残された人々」--国内産業の衰退を放置した結果生まれた低所得者層--を無視することに繋がり、その結果、国民の間に溜まったうっぷんが、民主主義の究極系である国民投票という形で表出したのだ。

ポピュリズムを端的に言えば、民主主義における舵取りの違いである。

ポピュリズムは民主主義を脅かすものではなく、従来の民主主義が見ていた方向と違う方向を見ながら前を進んでいる。

そして、見ている方向が違うということは、目をそらしている対象も違う。

従来のリベラリズム政党が自国民の低所得労働者から目をそらしているとすれば、ポピュリズムは人種間平等や労働力人口の減少から目をそらしている。

彼らは時に国民の政治的関心を高め、既存政党への変化を促す呼び水にはなるものの、使い方を間違えると「ノイズ」になり、国民の分断を招くもろ刃の剣だ。

現代における利益者集団の種類は大幅に増えてきている。若年層、高齢者層、ブルーワーカー、ホワイトワーカー、シングルマザー、移民、LGBTといったように、全ての国民をカバーすることは不可能に近い。

しかしながら、ポピュリズムは、そうした国民を「特権階級・非特権階級」と強引にカテゴライズしなおす。また、カテゴライズしなおした後は、特権階級を共通の「敵」として攻撃を煽ることで支持を集めるという、恐ろしく社会主義的なアプローチをとる。

ポピュリズムをどう扱うかは、今後の社会を決める重要な課題となるだろう。

Posted by ブクログ

ポピュリズムとは実はリベラルで親民主主義的な側面があり、既存の民主主義に対する再活性化効果を持つ。

ということを世界中で躍進するポピュリズムを取り上げながらその問題点やリスクを交え解説。非常に面白かった。

Posted by ブクログ

ポピュリズムは民主主義と対照的な関係ではなく、むしろ民主主義の追求が純化したものであることがわかった。代議制民主主義によってエリートの政治になっているのを取り戻すための直接民主制の希求が見られた。

ただ、エリートの領域は必ず民主主義に必要であり、極端な直接民主制は、

非合理的な意思決定や無知による政策ミスなど起こってくるんだろうと感じた。

コロナへの反知性的な大衆の反応を見るとますます国にはエリートだけで決めてもらう部分が必要だと感じた。

Posted by ブクログ

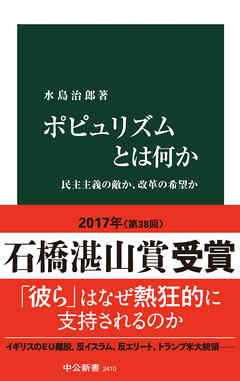

近年世界を席捲するポピュリズム。アメリカ合衆国のトランプ大統領や、期限が間近に迫るイギリスの「ブレグジット」が代表的だが、日本とて例外ではなく、7月に行われた参院選においては、現職1名で臨み「泡沫政党」扱いされながらも2議席を獲得する躍進を遂げたれいわ新選組は「左派ポピュリズム」と評されている。とにかく右も左もポピュリズムに覆われており、現代社会を理解するうえで欠かせないキイワードということができるだろう。そこで、第38回石橋湛山賞を受賞するなど、もとより評価が高い本作を手に取ってみた。本作では各国の実例を通して、ポピュリズムが抱える問題や、あるいはその逆のメリットなどを浮き彫りにしている。日本でもポピュリズムはとかく否定的に語られがちで、実際ムスリムに対するヘイト・スピーチなどの「福祉排外主義」的な主張を繰り広げるような政党は目に余る。しかし、ポピュリズム自体が必ずしも悪かといえば、そうともいえず、むしろデモクラシーによい影響を与える側面もある。しかし一方で、デモクラシーの究極形ともいえる国民投票に頼った結果、ポピュリズムが伸長したスイスのような例もあって、判断が難しい。つまるところ、ポピュリズムを考えることはすなわちデモクラシーを考えることに繫がるのではないか。われわれの社会において、ポピュリズムは不可分、表裏一体の存在として現前する。そう考えると、世界中でポピュリズムが席捲している理由もよくわかるだろう。このポピュリズムとどう向き合ってゆくかはじつに難しいが、本作が示唆していることを参考に、これからもこの「厄介な存在」と上手に対峙してゆきたい。

Posted by ブクログ

【内容】

ポピュリズムについて、その性質と背景、各国での発展史(南北アメリカでの誕生、西欧での広がり)と既存政治への影響とその対応、リベラリズム的ポピュリズムによる排外主義の展開、そのグローバルでの広がりについて、わかりやすくまとめている。ポピュリズムを民主主義の破壊者とだけ見るのではなく、21世紀のポピュリズムが直接政治参加やリベラル的価値観を重視している点や、硬直化した既成政治を活性化させる効果をもつ点に筆者は着目している。

筆者はポピュリズムの「解放の論理」と「抑圧の論理」の二面性が、その功罪を理解する上で重要になると説く。ポピュリズムは『普通の(対エリート)、一体である(対多元主義)我々(排外主義)人民による、既得権益を貪るエリート(と彼らは考える)の打破』を訴える、左右ではなく下から上への反撃、攻撃である。南アメリカにおいては地主や大企業トップら一握りのエリートに対する平等を求める運動の契機となり国家機能の大幅拡大とそれによる特権削減、再分配、国有化等の政治変革をもたらした「解放の論理」として機能した。一方で既に福祉国家として再分配の仕組みが機能している西欧においては政治エリートだけでなく、再分配による便益を享受する移民、難民、生活困窮者等も特権層と規定されてしまい、それらへの攻撃につながる「抑圧の論理」として働いてしまっている。またエリートにおける多文化主義的傾向も敵となってしまい、それらに対する攻撃にも繋がっている。

最後に著者は3つの重要な知見をまとめている。1つ目はポピュリズムの「リベラル」な価値観に基づく排除の理論の正当化と「デモクラシー」の人民の意思実現を重視する面(なお別の側面としては手続きの正当性を重視する立憲主義的な面)を強調して政治への直接参加(住民・国民投票)を希求する姿勢。2つ目はポピュリズムはカリスマ的指導者による一過性の傾向ではなく、持続性を持った現象である点。3つ目はポピュリズムが既存政党に対して危機感を与えることでもたらす改革競争と社会の再活性効果。

ポピュリズムは法治国家の枠内であれば大衆の不満を表出する安全弁として機能する一方で制御不能になる危険性も孕んだ、デモクラシーにとっての「内なる敵」だと筆者は指摘する。

【感想】

ポピュリズムに関する概説書として非常にわかりやすく理解しやすく、大変勉強になった。政治情勢理解の助けに大いになると思う。一方でわかりやすさ故に単純化しすぎている面もあるのではないかと感じると部分もあった。個々の事象についてより深掘りして勉強したい。

投票により国民の意見を直接的に反映する姿勢は、そのわかりやすさと解決の容易さから一見民主的かつ合理的に見える。しかしその濫用は議論の欠如と多数派の論理の押し付けにも繋がりうる。権力の制限と手続きの正当性を重視する民主主義の立憲主義的側面は、その重要性を再評価されるべきでだと考える。

ポピュリズムの伸長の背景には、エリートの富の増大から取り残される大衆の不満がある。ポピュリズム、格差の拡大、反グローバリズム、排外主義、科学の否定…。現代の様々な問題は密接に関係して複雑に絡み合っている。

Posted by ブクログ

読みやすいテキスト。2016年刊行だが、今でも十分に通じる内容だと思う。

ポピュリズムの本質は特権層への異議であること。だが、南米と西欧とでは「特権層」の含意に違いがあること。リーダーが退場しても、ポピュリズム政党は意外と勢力を持続させてきたこと。リベラル・デモクラシーとの親和性など、重要な論点が網羅されている。

Posted by ブクログ

本書は、ポピュリズムの定義や各国における状況、そして今後の展望について、わかりやすくまとめられている。特に興味深かったのは、ラテンアメリカのポピュリズムとヨーロッパのポピュリズムが、それぞれ異なる背景で盛り上がりを見せてきたという点である。 また本書では、ポピュリズムのデメリットとして「立憲主義の原則を軽視する傾向がある」ことが指摘されていた。この点については、今一度「法とは何か」という根本的な問いを全国民が考える必要があると感じた。私の好きな漫画『キングダム』に登場する李斯が「法とは願い──国家がその国民に望む人間の在り方の理想を形にしたものだ」と語る場面があるが、現代における「法」は果たしてその理想を体現できているのだろうか、と疑問に思った。 さらに、三権分立や現在の政治制度についても、現代社会で国民に対してどのように機能しているのかを改めて考える必要があると痛感した。むしろそれが十分に機能していないからこそ、世界的にポピュリズムが拡大しているのではないかと個人的には感じた。 なお著者の水島治郎先生の最新作『アウトサイダー・ポリティクス──ポピュリズム時代の民主主義』も、ぜひ読んでみたい。

Posted by ブクログ

ポピュリズムは民主主義にとって、当然望ましくないものだろう…というのは先入観だったと知らされる。民主主義とポピュリズムの、実は不可分な関係。

今の日本の政治状況を見る上でも、解像度がぎゅん!と上がる。9年前、第1次トランプ政権当時の発行だが、現代の民主主義がさしかかっている「曲がり角」を示し続けている。

Posted by ブクログ

各国のポピュリズムについてよく理解できた。ラテンアメリカとヨーロッパのポピュリズムのありかたの比較が興味深い。2016年の本だが、現在はどうなっているのか、別の本で学びたい。

Posted by ブクログ

各国のポピュリズム政党などに関する記述が多いため、知識ほぼ0で挑んだこともあり読み進めるのに予想以上に時間がかかった。

各国のポピュリズム政党を俯瞰して見渡すことにより、歴史的な文脈を理解できるのは非常に有益だった。

歴史が教えてくれるものは大きいので、ここで学んだことをフィルターとして政治を見られるようになる必要がある。

Posted by ブクログ

仏マクロン大統領が地方視察で極右支持者に平手打ちされた理由とは。大土地所有、外国企業支配が多かった南米では企業の国有化、労働福祉強化など左派ポピュリズムが発展しアルゼンチンではペロン大統領と妻エビータが人気に。欧州では人権、自由、男女平等、政教一致などによるイスラム批判が右派、左派ともに拡がり移民反対反EU運動が盛り上がりフランス極右国民戦線女性党首マリーヌルペンが仏大統領有力候補に。日本でもエスタブリシュ上級国民批判が盛り上がればポピュリズム化が進みそう。

Posted by ブクログ

読みながら、ナチスドイツも国民の選挙によって民主的に誕生し、全体主義とホロコーストを生んだことに思いをはせていた。ポピュリズムは、南米では白人支配者からの解放・独立と富の分配を目指した「左」の指向性が目立ち、欧州の「置き去りにされた人々」、アメリカの「忘れられた人々」は、特権階級への不満を持つ「右」への指向性が感じられる。我が国ではロストジェネレーションが欧州や米国のそれと符合するような気がする。与党が運営する政権が、民意と離れた運営をする限り、ポピュリズムは消えることはないだろう。

Posted by ブクログ

ポピュリズムの定義づけ

各国のポピュリズムとそれがどのように波及していったのか

ラテンアメリカから波及していったのだなと

この流れを知れたのは良かった。

西欧のポピュリズムはワンイッシューで社会に見捨てられた人や

既存政党を見限った人を掬い大きくなり

無視できない存在になったのは

EUが原因だというのは初めて知った。

これからの日本にポピュリズムはどのように浸透していくのか気になった。

Posted by ブクログ

イギリスがEU離脱を選び、トランプ米大統領が当選を決めた2016年出版。

ポピュリズムに関心を持った方が最初に読む本としてオススメ。

世界各国のポピュリズム現象について、理論と具体例をバランスよく記述し、その功罪を中立的に取り扱っている印象。

ポピュリズムに分類される個々の政治家や政党について、その来歴や活動を物語る部分に分量を割いているのが特徴。(西ヨーロッパの事例が大半で、ラテンアメリカは概略、日本やアメリカは所々で軽く触れる程度、東ヨーロッパはほぼ欠如)

まず第1章で、ポピュリズム全体の形式的な共通性を整理。

次の章からは、ラテンアメリカを概観したあと、西ヨーロッパ各国の具体例を取り上げていく。

そして最後に、それまで見てきた各国の差異に目配せしつつ、再度ポピュリズムについて整理する。

Posted by ブクログ

ブレグジットやトランプ当選、日本は対岸の火事だと思っていて良いのか?

本著は、ヨーロッパ政治史専攻の比較政治学者さんによる、ポピュリズムについての「冷静な解説書」です。各国でのポピュリズムの勃興について、非常にわかりやすく整理されているので、この1冊だけで知った気分になれます(笑

にべもないコトを言ってしまうと、結局ポピュリズムもマーケティングと一緒で、本著で言う「置き去りにされた人々」は、既存の政党(サービス)がカバーできていなかった層のことで、「そこブルーオーシャンじゃん!」とポピュリズム政党が食いついたと。

当たり前なのですが、グローバル化やらICTの導入やらが進む中で社会構造は変わりつつあって、そんな中で既存政党が今までと同じコトをやっていたらどうしても取りこぼしが出てしまう訳です。

しかし、従来既存政党が綿密にこしらえてきた教条や集票スキームがある中で、それが彼らの足かせにもなってしまって、変わることができず、結果として取りこぼしが出てしまっていた。

それを踏まえ、今後日本ではどうなるか。

大阪以外でイマイチ違いを打ち出せていない維新、主張は尖っているけど任せて良いのかまだ良くわからないN国、それともまた新しい政党が出てくるのか。

本著を読んで感じたのは、「わかりやすい違い」がありつつも、「そこまで尖りすぎた主張はしない(一歩引く?)」ことで、大衆の支持を集めるということ。両者を兼ね備えた存在が出て来た時、日本でもポピュリスト政党が一挙に支持を集めるかもしれません。

Posted by ブクログ

ポピュリズムを、南米に見られる権威主義や特権からの解放タイプと、ヨーロッパに見られるリベラリズムなどヨーロッパ的価値観をイスラムなどの他者から守ると主張する抑圧タイプの二つに分類。ポピュリズムを「危険」「無知」「一過性」のようなかつての理解を排して、現代的な現象を説明できる形で発展させた。このロジックでいくと、トランプは両方を兼ね備えているように見える。

後者の成長を促進する役割を果たしているイスラムは、まったく新しい形で世界秩序に挑戦し始めているのかもしれない。

Posted by ブクログ

アメリカのポピュリズムについて興味があったので読んだが中盤本当に興味のない内容が書かれていた。各国のポピュリズム政党のロジックを解説するのは面白かったが、どうしても別に、、、この知識いらんな、、、っていう内容が多かったように感じた。