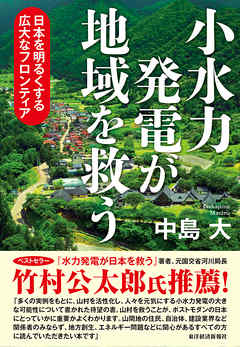

あらすじ

◆竹村公太郎氏(元国交省河川局長)推薦!

「多くの実例をもとに、山村を活性化し、人々を元気にする小水力発電の大きな可能性について書かれた待望の書。山村を救うことが、ポストモダンの日本にとっていかに重要かよくわかります。山間地の住民、自治体、建設業界など関係者のみならず、地方創生、エネルギー問題などに関心があるすべての方に読んでいただきたい本です」

◆内容の一部

◎小水力発電が山村を復活させ日本社会を強靭にする

◎小水力発電のポテンシャル(全国数千ヶ所、計1500億円以上の売電収入)

◎小水力発電が若者移住を呼び込み岐阜の山村が復活

◎農業用水路に眠る電力

◎棚田発電は大きな高低差が有利に働く

◎市町村、農協、土地改良区などが事業主体になる例も

◎山村の土建会社は小水力発電で生き残れ

◎昔のような規制の壁はなくなった

◎熊本県におけるガラス張りの発電所計画を各県は参考にせよ

◎小水力発電の具体的なイメージ

◎成功のコツがわかる様々な事例

◎典型的な小水力発電所のキャッシュフローモデル

◎小さな水力発電は知恵で実現できる

◎補償金は人を幸せにしない~地元主導を事業化を

◎小水力発電には経済性だけでは測れない魅力がある

◎山村は若者を引き付けるこれからのフロンティアである

――日本を明るくする小水力発電の大きな可能性を、第一人者が初めて解説。地域主導で進める導入・参入ノウハウも公開!

◆著者の言葉

「小水力発電の可能性のある場所を開発すれば、山間地は電力の面で自立できるわけで、地域にとっては十分に大きな電力だと言えるのです」

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

これまで小水力発電について全く理解していなかったことがわかった。はっきり言えば、小とついてはいても、思ったよりは大きかった。片手間にできるようなことではなく、しっかりと取り組む課題だということがわかった。小水力発電の説明もわかりやすかったのだが、この本の主題は「地域を救う」という点にあった。各地域での成功事例を示しながら、地域を大事にする必要性を訴えている本だった。

Posted by ブクログ

装丁と副題が軽めなので気軽にページを開いたのですが、中身は目からうろこの情報ばかりで、かなり感動しました。

結論からいえば、現在のFIT制度が今後も続くという想定に立てば、例えば新庄村のような中山間地に小水力発電所を導入を検討しない理由はない(あるとすれば、それは危機意識の欠如か怠慢)ということです。本書をぜひ村議会議員の皆さんに読んでもらって、まずは議論をはじめてもらいたい。

導入にあたり、もちろん地理的な必要要件や技術的なハードル、そして地域住民との折衝は必要ですが、200kW級の小水力を3億円で導入した場合の想定収入が年間およそ3000万円で、返済期間を18年で年利2%とした場合、メンテナンスにかかる諸経費や修繕積立金を差し引いても初年度から500万円、そして償還後の20年後には約1,800万円が手元にフリーのキャッシュフローとして残る計算となるという(p.127参照)。

こうした売電収益は、直接的には村内の電気料金補填分の減税財源に充てるとか、もしくは農業基盤整備、他の分野への投資にまわすこともできるだろう。

もちろん、故障や維持管理のにおけるアクシデントは起こりうるが、先行事例を見る限り、基本的に他の電源に比べて壊滅的な事故を起こりにくいように思われる。

太陽光や風力に比べ発電単価が高いといわれる小水力だが、設備導入による環境負荷や廃棄/交換コストを考えれば前者に劣ることはない、と著者はいう。コストは当然、場所によってケースバイケースだから、まずは早急に導入検討を始めるのがよいだろう。

また、戦後の電力会社の統合によって、それまで発展してきた日本の小水力の技術の水脈は、自律分散よりスケールメリットを重視する国策企業の経営方針によって絶たれ、技術力の面でヨーロッパに大きく差があること。その中でも、織田史郎氏(オリンピアン・織田幹夫氏の実兄)の尽力により、広島を中心とする中国地方には多くの小水力発電所が残されていることを知った。

初期投資には3億~数十億を要することから、導入においては自治体が主導しなければならない(石徹白地区は農協による経営だが、新庄村では難しいだろう)と思う。

今年落成する(直接的に利益は生まない)役場庁舎に10億円超かけられるたのなら、20年償還で継続的に利益を生むことのできる小水力発電1基にに投資することも決断できるのでは?

もちろん本書は小水力発電を推進するコンサルタントの筆であるから、割り引いて考えなければならない部分はあると思うが、それでも導入から数十年が経ち初期投資の償還を終えてな利益を生んでいる先行事例が豊富にあるだけに、まずは水面下で検討を進めていきたい。

2023年は「こども食堂」と、「小水力発電所」。とりあえずこの2件について積極的に取り掛かります。

PS. 途中の口絵のキャプションに、このところいろいろ学ばせてもらっている駒宮博夫さんが突然登場してびっくり。まぁ、石徹白地区の話がでるのだから、それはそうか。

-----

燃料は海外の石油や天然ガス、建築材は熱帯地域の北方の木材が使われるようになると、すべては輸入ですから貿易港のある海からやって来ることになりました。価値は海から山へばかり移動し、山は、価値の流れの下流、しかも最も末端担ってしまったのです。

価値の末端になったため、山村は過疎化した。

近代以降の日本の変化を、山の木という者の価値の変化に関連付けてみると、山村の過疎化の理由がよくわかるのではないでしょうか。

山村の人々に売るものがなくなり、海の方向にある街から買うばかりになってしまっては、経済は回るわけがないのです。こうして経済的に疲弊したことが、山村の過疎化の真相だと思うのです。

p.15

小水力発電の可能性のある場所に開発すれば、山間地は電力の面で自立できるわけで、地域にとっては十分に大きな電力だと言えるのです。

これからの時代のエネルギーを、日本全体を同じように平均して考えるのではなく、地域ごとに分割して考えてはどうでしょうか。

都市部には都市部にふさわしい電源があります。住環境を悪化させない、事故の可能性が少ない、都市の特性にあった電源があります。

工業地帯には工業地帯にふさわしい電源がやはりあるでしょう。

そして、山間地には山間地にふさわしい電源があるということで、それが小水力発電だということなのです。

p.22

山には実感としてわかる自然があり、それに密着した生活があります。そして、小水力発電は実感としてわかる自然の範囲で、その恩恵を手に入れるものです。人の実感として理解でき、手ごたえを感じながら利用できるといいう点で、山の生活を象徴するようなエネルギー源なのです。

さらに、人間性を回復させてくれるという意味で、ポストモダンにふさわしいエネルギー源といえるかもしれません(少し言い過ぎでしょうか?)。

p.26

小水力発電所をつくる話をすると、よくこう言われます。

「でも、規制の高い壁があるんでしょう」

確かに以前は、国の規制が大きな壁になっていました。しかし前章に書いたように状況は変わりました。

それでも、今なお、規制はたくさんあります。一つの規制をクリアするのに厚さ数cmもの書類が必要な場合もあるでしょう。そんな書類をいくつもいくつも用意しなければなりませんから、決して楽になったわけではないとも言えるでしょう。

それでも私は、「高いハードルはなくなり、低いハードルが多数あると思ってください」と説明するようにしています。

河川の水を使うということは、そんなに簡単なことではありません。

p.84

地域主導で小水力開発を進めるためには、地域の人々が本気になって力を合わせる事が必要です。

そして、それにはまず、「自分たちの地域に小水力発電事業ができる、可能だ」と信じさせなければなりません。

小水力のポテンシャルがあるのなら、可能性くらい信じるのは当たり前だと思う人もいるでしょう。

けれど、山間部に住む人々にとって、これを信じることは決して当たり前のことではありません。なぜなら、「発電事業は電力会社のやること」というのが、地域の人々にとって常識的な感覚だからです。「電気をつくるなんてとても大がかりな事業に違いない。そんなことは、東京電力とか関西電力といった大きな電力会社のすることだ。自分たちの村には何にも関係のないことだ」そう思っているわけです。

ですから、水力発電を自分たちが事業主体となってやることは可能であり、それによって得られる利益を自分たちの地域に還元し、地域を活性化することに使うことができるのだと、信じることができるようになるまで、相当な労力と時間が必要になります。

p.88

「家の近所に農業用水路があるので、流水式水車を置いて発電したい」

そういう問い合わせを受けることが時々あります。

「流水式」というのは、専門用語として確立したわけではありませんが、特段の土木工事を行わず、流れている水にチャプンとつけることで回す水車のことです。水車形式としては、プロペラ式、螺旋式(162ページ)、流し掛け式などが考えられます。

けれど、きちんとした水理計算(水野挙動に関する物理的な計算)を行わずにこのようなことをすると、水路から水が溢れて、周辺の道路や宅地が水浸しになる危険があるのです。

水路を設計する際には、必要な水の量や降水量、地形などを考慮して最大流量を定めてあります。そしてその最大流量を、溢れることなく確実に流せるような勾配、断面で設計されているのです。

そのことを考慮せずに水路に水車を置くことは、枝葉やレジ袋が水路に引っかかるのと同じように、水の流れにとって抵抗となり、(「流下阻害」と呼ばれます)、大雨が降ったときなどに水が溢れる原因になるのです。溢水事故を起こしかねません。

したがって、水路に水車を設置する場合、設計最大流量が流せるよう、他に売歩明日水路を設けたり、増水時に水車が水路から外れるように設置する必要があります。

農地周辺のちょっとした水路でも、技術者がきちんと設計して建設されています。

p.124

逆に言うと、規模が小さくなるほど経済効率が悪くなるということになります。つまり、1000kW以下の小水力では、様々に知恵を絞って経済効率を高める工夫をしないと赤字になってしまいます。

小水力発電所の建設費はケースバイケースですが、大体、出力200kWの場合で三億円、1000kWの場合で十数億円といった金額が目安になります。これを上回ると収益が上がらないおそれがでてきます。

p.126

山村に小水力発電所をつくるとき、村が事業主体となることで、地元の人々の協力を得やすくなったり、収益を地域で上手に使うことができる場合があります。

そのもう一つの例が、熊本県の旧清和村の発電所です。今、清和村は近隣の自治体と合併して、山都町となっていますが、発電所を建設した当時の清和村が、村の予算で建設したのが清和水力発電所です。

この計画では、兼瀬哲治さんという人が発案者でした。兼瀬さんは元清和村役場職員で、企画係長をしていたときに、小水力発電所建設を思い立ち、補助金をもらって設計まで進めました。

その後、兼瀬さんは村長になり、小水力発電の建設計画を実行に移しました。議会を説得するのに、こういう言い方をしたそうです。

「道路建設には毎年予算がついている。でも、道路はいくらつくったところで、収入は入ってこない。その上、道路の利用者は過疎化で年々減っている。

けれど、道路をつくる予算を使って、代わりに小水力発電所をつくれば、毎年、お金が入ってくる。そのお金は村のために使うことのできる自由なお金だ。村の発展のためのお金になるのだから、どうか発電所をつくらせてほしい」

こうした説得が実って、発電所計画はスタートしました。出力は190kWで、2005年4月に運転開始しています。

当初の構想では、近くにある道の駅に電力供給するつもりでした。しかし、離れた場所に送電するには電気事業法の規制があり、結局、全量売電の発電事業に落ち着いたのです。

その後、FIT制度が始まったので、地域に相当の現金収入をもたらしてるはずです。兼瀬さんの言葉にあるとおり、過疎山村では、役場が率先して地域の現金収入を考えなければならない時代です。

先ほどの佐那河内村も同様ですが、村長リーダーシップの重要性を示す好例と言えるでしょう。

p.138

地域おこし協力隊の目的は、自治体が様々に決めるのですが、小水力発電事業の推進という目的で雇うこともできます。

これを使えば、小水力発電事業にかかせないプロモーターとなる人材を、総務省の援助を得ながら雇うことができるわけです。

現在、この制度を使って各地に移住し、小水力発電の適地探しや計画立案などを進めている人が何人かいて、すでに事業会社の設立まで視野に入れている人もいらっしゃいます。

p.144

第2次世界大戦を境に、小水力発電の運命は日本とヨーロッパとで大きく違ってしまいます。

日本では、戦争にともなう挙国一致体制を築くため、小水力を含めて、発電所。電気事業は日本発送電という国策会社に統合されてしまいます。そして敗戦後も、元に戻すのではなく、(沖縄を除く)九社の電力会社に分割再編することとなり、地域の小水力発電所もその電力会社に帰属することになりました。

さて一方、ヨーロッパでは、日本が同盟していたドイツを含めて、日本のような小水力発電所の統合は行われませんでした。

したがって、戦前からの村営水力発電所が営業を続けます。設備更新があるたび、あるいは時々は新設もあって、メーカーにも一定の注文が入り営業が継続します。このような市場環境の下で技術進歩も続けられていました。

この違いが、現代におけるヨーロッパと日本との小水力発電の立場の違いを生んでいます。

ヨーロッパでは今なお、小水力発電をそこかしこで見ることができます。今でも、村の発電所が生き残っていて、一つ一つは小さくとも、全体を見れば馬鹿にならない量の電力を安定的に供給しています。

p.158

このように第2次世界大戦の前後で、日本とヨーロッパでは、小水力発電に関する運命が大きく違ってしましました。もし、日本でも戦後に小水力発電をもっと活用する方向で社会が動いていたら、ヨーロッパと同じように、今でも全国各地の山村や農村で小水力発電所が稼働していたかもしれません。

ということは、これからの時代でも、条件さえ整えば、小水力発電が全国に広がる可能性はあるといえるでしょう。

p.161

織田史郎はその一歩先を見ていました。遠からず配電線が村に届くことを見越していたのです。そして、

「電力会社に電気を売って、地域振興の財源にすればいい」

と考えたのです。

とは言え、電気事業は独占事業ですから、普通に発電所を建てることはできません。

織田からの政府や国会議員への働きかけもあって、その法的根拠となる「農山漁村電気導入促進法」(以下、農電法と略す)が制定されたのは、1962年のことでした。

この法律を使えば、農林漁業団体(農林漁協や土地改良区)が、電気事業(発電所の経営)を行うことができます。

その後織田は、地形図で可能性の高い地点を調べ上げ、発電所建設に積極的に働きかけます。このため、中国地方には最盛期に200ヶ所ほどの小水力発電所があったそうです。現在もそのうち50ヶ所ほどが稼働しています。

p.163

中国地方だけは、団体をつくったおかげで、発電所相互に情報交換しながら、織田のようなプロの力を借り、売電価格の算出基準を決め、中国電力と団体で交渉することができました。こうして、小水力発電所が生き残ることができたのです。

p.166

Posted by ブクログ

小水力のことが完璧にまとまっている本だった

専門家にまず話を聞くということが知識を増やすためには大切

推進していくにはリーダーが必要

フィット制度の中でしか生き残れないかもしれない

Posted by ブクログ

小水力発電もバイオマスと同じく、地域での貢献を主張しても、積み上げたポテンシャル量を問われる種類の技術。著者もその問題には直面していると思うのだが、少なくとも本書には明確な言及がなかった。

Posted by ブクログ

山がちな地形の日本には小水力発電のポテンシャルがまだまだ眠っている。それでもそれらをすべて開発しても、供給できる電力は日本全体の需要の1%にも満たないらしい。さらに言えば水力発電は規模の経済がつよく働くので、小水力発電の電力はコストが割高になる。

それでも山村の活性化のために小水力発電を、というのが本書の主張。なかなか数字やかんたんな理屈だけでは割り切れない話でいろいろ考えながら読ませてもらった。ひとつ深く納得したのは、電気は農産品などと違って作ったら必ず売れる(FIT制度のおかげ)という利点があること。それはたしかに大きい。

効率性を追い求めるばかりではなく、多様性や冗長性、頑健性が要るのだよ、というのは小水力発電や山村のことだけに限らないからなあ