あらすじ

村上春樹はなぜ世界中で読まれているのか?

『風の歌を聴け』から『アフターダーク』までを貫くモチーフとはなにか?

なぜ文芸批評家から憎まれるのか? うなぎとはなにか?

「私たちの平凡な日常そのものが宇宙論的なドラマの「現場」なのだということを実感させてくれるからこそ、人々は村上春樹を読むと、少し元気になって、お掃除をしたりアイロンかけをしたり、友だちに電話をしたりするのである。それはとってもとってもとっても、たいせつなことだと私は思う。」(本文より)。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「死者の生者への関わり」

「激しく欠けているもの」

こういったテーマが通低していたとは…。もう一度、小説読みたくなった。

特に羊を巡る3部作あたり。

Posted by ブクログ

村上春樹の小説を読んで感じるけどうまく言葉に表せないことを、とても上手に言語化してくれた内田氏に大感謝。読みながら、そうそう、そうなんだよね。私が言いたかったことってそれなのよ!とかなり興奮してしまいました。他の著書も読んでみたくなりました。

Posted by ブクログ

わたしは中1から村上春樹が好きで読んできたし、何度も何度も読んだけど、わたしの読み方はまだまだだなあと思った。

こんな読み方があったんだ、と驚くと同時にこれだけ何度も繰り返し読んで来てもまだ新しい面がいくつもある春樹の小説は本当にすごいと思う。春樹の小説が好きなのは何度読んでも違った発見があって、何度読んでもわからなくて、でも居心地が良いから何度でも読めるためだと思う。

しかし内田さんが春樹論を書いてるとは知らなかった。ソシュールについての文章を読んで、この人は頭も人も良さそうだと思っていたが、無意識のうちにわたしの好きな価値観の匂いを感じ取ってたのかも。やっぱり春樹の小説が無意識レベルまで深くわたしの根っこに関わってるんだと思う。

内田さんのわかりやすくリベラルでユーモラスな語りもとても良かった!素敵な人だなあ。他の作品も読みたいです!

Posted by ブクログ

村上春樹について書かれた本の中で最良のもののひとつだと思う。

うまい言い方が見つかりませんが、「切り刻んで、並べて、洗って、ひとつひとつ手にとって論評する」式ではなくて、「頭から丸のみする」式の読み方をしているとでもいうのでしょうか。

Posted by ブクログ

内田樹の書いたものを読むことはとてもスリリングな経験である。スリリングといってもジェットコースターに乗って「あぁぁー」と叫ぶ類の楽しさを伴った経験というわけではない。内田樹の取り上げるテーマについて自分の考えている由無しごとが如何に考慮不足であるかをビシッと指摘されることに対する恐怖感を伴った経験なのだ。

だから内田樹が一度でも自分が考えをめぐらされたことのあるテーマについて語る時、批評家のサービス精神旺盛な文章を楽しむより前に恐怖感の方が先行してしまう一方で、自分が何の意見も持たないテーマについて評論が記される時、比較的安心して文章に没頭できる。例えば、中国論は気楽に読めた。しかしユダヤ論は哲学者内田樹の本領発揮という感じで恐怖に耐えるしかなかった。その意味において村上春樹をめぐる批評は自分にとって安全地帯である筈だった。自分は村上春樹とほぼ無縁で生きてきたからである。

村上春樹が話題になる前後、自分はヘッセとクリスティばかり読んでいた。特にヘッセは、川上弘美がどこかで指摘していたが新潮文庫の外国文学では一番が振られていて書店の棚を端から読み倒してやろうとする無謀なものにとっての入り口となっていたように思う。そこから先へ進むこともなく(もう一方で早川の並び「ア」で捕まって)そればかり読み倒し、そこから他の書店から出ている同じ著者の本を漁り、自分のイニシャルがヘッセと同じ文字を含むことをいいことに薄水色のカバーに書かれたヘッセのサインを真似て練習したりしていた(それなのに今なにも覚えていないのが悲しいが)。

その後は技術書ばかり読む生活を送り、村上春樹を読むようになったのは「象の消滅」からで、そんなに思い入れもないことから安心して読み始めたのだが、それはとんでもない誤解であった。

村上春樹論を通して自分の無思慮さ加減がビシビシと指摘される。グサグサと刺さってくる内田樹の言葉をうんうん唸りながら受け止める。それでも内田さんの展開する論理的批評に納得させられてしまう自分がいる。最近、リービ英雄の「千々にくだけて」を読んで感じたこと、言葉をスイッチすることによって変わってしまう何かについて考えたことが、より鮮やかに説明されているのを発見して、ぐぅ、と唸る。そうそう、そういうことが言いたかったんです内田先生。

数少ない村上春樹体験を通して感じていた低温さ(あるいはそれが翻訳された外国文学を意識したスタイルということかと思っていたが)「死」ということと密接に繋がっているという指摘を受けて、そうかと一人感心する。そんなジェットコースターを降りた後のような、脳も身体も痺れさせてくれる内田樹の書いたものを好きにならずに居られない自分の性をとても恨めしく思う。

Posted by ブクログ

久しぶりに、スッキリできる書籍に出会った。

もやが急に晴れたとは、まさにこのこと。

いつものことだけれど、村上作品の解説本の類に手を伸ばしてしまう。

私にとって、作品そのものは意味がわからないのに面白いはじめての作家であり、ずっと好きだという気持ちがやまない。

ハルキストとしての初めの一歩を娘が村上春樹に興味を持ったことで、反芻している。好きだと自覚してからは、本当にずっと好きだと思っていたけど、自覚してからだって、好きの内容は意外と様変わりしてきたと思い至る。

で、読みなくなった。他人が語る村上春樹を。

内田樹は共感材料が多い、語り口が楽しいし、多分、この人のことを人として好きだ。内容、言葉遣いを通して、私が見ている人柄をとても素敵だと思っている。わかる!そうありたい!と思っている延長にいる人。延長というのは、分かるし、共感できるけれど、学びが多いという意味だ。

村上春樹ことはじめのころ、私が何者か、理解できないミュージシャンやお酒なんかがよく出てきて、煩わしさを感じていた。今は以前ほど露骨ではないのか、私が慣れたのか、実は私の知識が増えたのか、わからないけど、そう思うことはなくなった。そのあたりの内田樹の解説からして、唸りっぱなし。それらの役割と私の距離感を理解する。ふーんから、はじまり、期せずして、面白いと私が感じる根本的な理由が掴めたような気がしているのだ。

村上春樹が文壇でよく言われない直接的な理由はなんとなく知っていたつもりだし、ハルキストってそれさえも勲章みたいに思っているから、掘り下げて考えてこなかった。文壇から否定されているメカニズムには、ほーっと思ったし、それが文学そのものに繋がるところでちょっと熱くなる自分を感じた。

読書が好きだし、物語が好きだ。私が学生だった時代、小説は下らないという価値観が残っていたし、私にも物語が好きなんて女子供の言うことぞという感覚もあった。文芸論も、文化論も好きだがけれど、考えると、これは自分が小説・物語を好む理由が欲しかったからと説明できるかもしれない。文学とは何か!その価値とは何なのか!突き詰めて、学んでもよかったなと今では思う。きちんと、今でも好きだから。

それでも、もっぱら日本の小説ですが、読書が趣味ですと卑下して言ってしまう。自分の面白さと文学的価値は基準が違うし、文学的価値がない読書は堂々と胸を張れないように思ってきた。

私は小説をこよなく愛しているので、小説以外で震えることは本当に少ないのだけれど、小説そのものではなく、ましてや、具体的な小説について解説している箇所でもないのに、心が震えた部分がある。

家族とは欠落と不在を持って、意識される集団であるということ。ひいては、人間とは、失うものに価値を求め、美しさを説くものという内田氏の持論。恐ろしい、祖母と父の死に面した時、また、それから新しい家族を持った時、私が考えた幸せも悲しみも亡き祖母と父を想う気持ちだった。娘を育てている今、振り返るとこも、常に祖母も父も健在だった日のことで、それは、幸せと共にハルキストに成長していく、私の人生そのものだった。家族になのか、春樹になのか、自分になのか、さらにないまぜなのか、そこに強力に感傷的になる自分がいて、少し混乱したりもした。

Posted by ブクログ

私は村上春樹はあまり好きじゃないです。

(アンチではないですよ?ただ、つかみきれないその文に

畏怖も感じるのですが、なんか、怖い)

著者は珍しいことに

冬ソナが好きなのです!!

しかも超真面目に語っているぜコノヤロー。

ここまでいろいろと思いを巡らせることができれば

幸せなんだろうなぁ。

村上春樹の魅力をこれでもかと

ぶつける、著者らしい(と言われる)作品。

翻訳しやすい文だということに

驚かされました。

現実にフランス語にかかわる彼が訳した分と

原文は近いのよね。

しかもハルキストらしく、

大体文脈予想をしてらっしゃる(笑)

文壇のかくかくしかじか話も

必見であります。

Posted by ブクログ

ところどころ難しい表現があるも、おおむね理解。

村上春樹の作品は好きで読むけれど、理解できているかどうかは不安だった。けど、村上春樹の文章を読むと、荒らされてぐちゃぐちゃだった部屋(気持ち)が、だんだんと整理され、家具やら何やらがあるべき場所に戻っていく感じ(うまくいえないけど)が実感としてあった。

この本を読んで、今までの自分の村上春樹の読み方はアリと言えばアリなんだなと思えた。

Posted by ブクログ

ドッグイヤーいっぱい。ライ麦畑のキャッチャー、私たちの平凡な日常そのものが宇宙的なドラマの「現場」である、存在しないものを共有する人間の数に限界はない、他の人々が単なる指示的機能しか認めないセンテンスに私だけが「私宛のメッセージ」を聴き取る…などなど、むむむと唸る表現が数々ありました。やっぱり春樹が好きだなあーでもこれからは内田さんの本も読んでみよう。

Posted by ブクログ

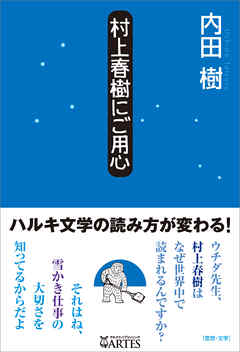

本書は、「国内文壇であれほどまでに憎まれ孤立している村上春樹が、なぜ世界中で読まれ絶賛されているか」について解明しようとするものである。

ただ、この本はその目的のために書き下ろしたのではなく、気がつけば溜まっていた「村上春樹に関する文章」を拾い集めてみたというものなのでまとまりはない。

いうなれば、村上春樹に関する雑文集のようなものだ。

村上春樹に関する疑問のその一は、「なぜ村上春樹が国内批評家や作家から憎まれるのか」である。純文学を気取る批評家たちに特に嫌われるのだ。かの大作家の強い反対で彼に芥川賞が与えられなかったのは、つとに有名な話だ。

この答えは簡単で単純だ。そりゃ嫉妬をおいて他にない。

村上文学は「ローカルに根付かないやら」「血と肉の気配がないやら」...etc もっともらしい理由はいくらでもひねり出せる。しかしやっぱりこれが一番真実に近いのだろう。

「村上をボロクソにこき下ろす前に、どうして自分の作品が世界中で読まれず評価もされないのか」について3分くらいは考察したほうがよい」と内田樹はいうが、この批評家が一秒でもこの考察を行うことは決してないだろう。

ゆえに国内の現代純文学は得てしてつまらない。

第二の謎は、「なぜ世界中で村上春樹は読まれ、評価されているのか」だ。

村上春樹は国内文壇ではコキおろされながらも、しかしもっともノーベル文学賞に近い日本人作家である。

それに対する内田先生の答えは、

「それは、せっせと雪かき仕事をする大切さを知っているから。」

なぜ、雪かき仕事なのかについては、本を読んでのお楽しみ。

Posted by ブクログ

村上春樹作品をめぐるエッセイのような。

著者さんの日常も楽しく読むことができつつ、

村上文学の秘密を次々に教えてもらえるお得な本。

ひとつの本質的なことがらについても視点やたとえを少しずつ変えて

ぐるりと書かれている感じが面白くってわかりやすい。

これまで村上春樹さんの作品を、

読んで気持ちがよくて、「読みたい何か」が書いてあるような・・

くらいの理由で楽しんでいたけれど、教えてもらうと改めて

おお・・そうだったのか~、と感動、たくさん付箋がついた。

言葉の使い方から倍音的な要素、「雪かき」や共同体の捉え方など。。

でも、そんな村上作品の秘密も探せばまだまだありそうな気が、

著者さんの力の抜けた語り口調を読んでいるとしてくる。

文学者である著者さんが村上春樹さんをとても信頼していて、

一読者としても作品が大好きなんだな、と伝わってきた。

Posted by ブクログ

村上春樹解説というよりは内田樹の解釈雑文。けどおもしろいし村上春樹のインタビューやらなんやらも網羅しており過去の村上作品に新たな解釈のヒントをくれる。とりあえず村上作品読み返したくなったのだから成功してる本と思う

Posted by ブクログ

解釈というより、この人はフィーリングを大切にしているんだということが分かる。

ところどころあれ?と思うところはあれど、新しい発見もいっぱい。

今は日本の批評家も親村上になってきてるけど…それは2006年くらいからなんだよなあ。

Posted by ブクログ

初内田樹。よく「武田鉄矢の今朝の三枚おろし」に名が出ていたが、読んだのは初めて。なんか、良かった。難しいから、理解にはほど遠いけど。もっと、頭よくなりたいな…

Posted by ブクログ

最近『スプートニクの恋人』を読んだ。ぐいぐい惹き込んでいくような面白さがあったので、英語版も買おうかなと(英語の勉強になるし)、昨日新橋の文教堂で迷ったんだけど、あまりの値段の高さ(1920円)に断念した。

それはさておき、こういう文学批評っていったいどこにその価値があるのだろうか。橋本治が「批評とマーケティング」で言っていたように、批評が社会をリードするのは(批評に意味があるのは)、”社会はいつでも未完成で、しかし、その社会にすむ人間は、いたって簡単に「未完成である」ということを忘れてしまうから”というのが一つの理由として考えられる。

また人間は一人一人その価値観、世界観が違うから、その「ずれ」を埋め合わせるため、あるいは議論を活発化させるために批評は存在している、とも言えるかもしれない。

しかし殊文学に至っては、それがうまく当てはまらない。

文学とかそういうものはとても「個人的」なものであり(あるいは「単なる娯楽のようなもの」)、そこに批評が介在することで、作品そのものが昇華されるとは思えないからである(じゃあこのレビューは何なの、とか言わないでね)。

その作品をどう捉えるかは、あくまで読者側が行うことだ。

であるからして、文学批評(文芸評論)というのは、その批評家が提示する批評内容に読む側が同意できるか否か、ただそれだけのことである(と思う)。

(だから文学批評って必要ないと言われれば、ないとも言える気がするし)

僕は小説はあまり読まないけど、村上春樹は好きだし、また内田樹の(村上春樹に対する)捉え方もよくよく同意できる。

ただそれだけのことで、文学とかそういうものは本当に個人的な営みなんだな、と思う。厳密な意味で、それは他の人と共有できるとはあまり思えない。

(2007年11月10日)

Posted by ブクログ

文化的雪かき仕事という表現がとでも印象深かった。

誰も評価してくれる訳ではないけれど、この世に必要不可欠な仕事。

村上春樹に僕が惹かれる理由が父性の欠如にあるということを認識できたことが収穫だった。

Posted by ブクログ

村上春樹のことだけでなく、いろんなことについて感じて自分なりに考えて、意見を持って。でも、それが果たして正しい考えなのか、ほかの人はどう考えているのか意見を聞いてみたい。

そういうときに、この筆者の考えはすごく説得力があって、共感できるし、新しい発見も多い。

村上春樹の文学では、「雪かき仕事」の大切さがよく取り上げられているというのも慧眼だった。

「雪かき仕事」は特に賃金が払われるわけでもなく、社会的敬意も向けられないけれど、誰かがやらなければ必ず困る人がいる。

生活の中で突然ふりかかる「邪悪なるもの」に取り込まれてしまわないために、「僕」は「雪かき仕事」をきちんと続けている。

かなりざっくりと自分の特に気に入ったことをまとめてしまうとこんな風になるんだけれど、

なるほどなあ、と思う。

こういう風に考えると、私が村上春樹に惹かれる理由も、すごくしっくりくるんだよねえ。

シンプルな朝食を手際よくこしらえて食べたり、

毎日きまったコースをジョギングした後に浴びるシャワーの気持ちよさであったり、そういう描写は読んでいてもさっぱり気持ちよくて、神聖ですらある。

簡単そうでいて、日常で実践し続けるのはなかなか難しいんだよね。

それこそ、すぐに邪悪なほうに取り込まれてしまうから。

話は変わって、文章を書くということについて。

書き手は完璧に正確な表現者でなければ書いてはならないなんてことないんだ。

オーソリティーがこうすっぱりと言い切ってしまうすがすがしさ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「あ、この本面白かった。またこの人の本出たら買おう」と思うのはせいぜい十人に一人くらいである。

それで十分だと思う

十人のうち八人、九人に支持される本を書こうなどと大それたことは考えないほうがいいし、そもそも考えても書けない。

私の書くものは、私の書くものが「読みたい」人のために書かれたものであって、私の書くものが「読みたくない」人のためには書かれていない。「私の書いたものを読みたくない人」は読んでも意味がよく分からないか、意味は分かるが腹が立つかのどちらかである。

私の考え方や書き方が「気にくわない」という意見をお持ちの方はそう思う権利があり、私はそれを尊重する。そういう方にお薦めしたいのは、とりあえず読まないことと、運悪く読んでしまった場合には、読んだという事実そのものを忘れてしまうことである。

Posted by ブクログ

人間には根源的に共通した部分がある。

「世界」に読まれるっていうのは

きっとそういう事でしょうね。

外国語に翻訳された文章を再度日本語に翻訳しても原文と同じ文章が出てくる。

根源的に、みんな井戸を抜けるし孤独だしパスタ作るし走るし泳ぐのだ。

Posted by ブクログ

「自分がして欲しいこと」を考量する人間より「自分がしてあげられること」を考量する人間の方が健康的、して欲しいことを考量するということは自分に欠落しているものを査定するのであるからという趣旨の文章に納得です.

センチネル(歩哨)、雪かき仕事の大切さ.

Posted by ブクログ

内田樹氏は 斬り込むポイントが うまいですね。

キイワードのほじくり出し方が すぐれていると想う。

「批評とは?」 「父の不在」 「倍音」

家族とは という提起も

内田樹氏と ムラカミハルキは共通性があるようだ。

『親と子が何でもはなせる楽しい家庭』という標語に

ムラカミハルキと内田樹氏は 考える。

ムラカミハルキは言う

『親と子が何でもはなせる家庭というのは本当に楽しい家庭なんだろうか?と僕はその標語の前に立って、根本的に悩んでしまう。・・・僕は思うのだけれど、家庭というのはこれはあくまで暫定的な制度である。それは絶対的なものでもないし、確定的なものでもない。

はっきり言えば、それは通りすぎていくものである。不断に変化し移りゆくものである。そしてその暫定性の危うさを認識することによって、家庭はその構成員のそれぞれの自我をソフトに吸収していくことができる』

家族をつくり始めたときから

子供が産まれ 子供が成長して 学び 働き始めるころに

子供は巣立ち、そして 子供は 家族をつくり始める。

家族は 時間の流れの中に移ろう・・・

毎日毎日が 変化している。

これが 家族であるということはない。

全員集合できる家族は 幸せである。

内田樹氏は言う

『家族というのは誰かが抜けないと、誰かが入れない「椅子とりゲーム」に似ている。つねに「誰かが足りない」という感じを共有する人々、実はそれこそが家族なのだ。・・・家族を条件づけるのは、「共生」や「充足」ではなく、「欠席」と「不在」なのだ』

不在に思いをはせる・・・それが 家族ですね。

他人には 思いをはせることはない。

喪失感が じっと染み渡るのが 家族だからこそ・・・

そして 内田樹氏は 家族というものを結論つける。

『家族とは誰かの不在を悲しみのうちに

回想する人々を結びつける制度である。

だから、家族はほんらいそのメンバーを幸福にしたり、

その欲求を満たすためにあるのではない。

家族にはそんな機能はないし、そんな機能も求めるべきでもないのだ。

それは、遠くから、悲しく歌うものなのである。

そして、その歌に唱和する人たちを固く深く結びつける制度なのである』

悲しく 引き合う ことが なによりも 家族の意味となる。

内田樹氏は ムラカミハルキの世界性を獲得したのが

『父の不在』であるとした。

私は ムラカミハルキの小説には 家族がないなぁ・・・と思っていた。

作品には ばらばらな個人が 蠢いている。

それが ムラカミハルキの エルサレムの受賞スピーチを読んで

ムラカミハルキの中での『父親というもの』が

きわめて重要な意味を持っていることをはじめて知った。

父親不在 で物語を構成する・・・ということが

history を 遮断し story をつくる作業に はいるということか。

Posted by ブクログ

村上春樹の世界性、については前々から興味があったものの、わたしは村上春樹の小説にあらわれるあの『非日常性』にあまり惹かれない。それが、今まであまり村上春樹の作品を没頭して読めなかった理由。でも、村上春樹はたぶん、自分の本を必要としていて面白いと感じる人だけ読めばいい、と言っている。村上春樹の小説を面白いと感じる人間の方が文学的感性に富んでいて、わたしはその人間ではないというところにいつも劣等感を感じていたけれど、この本を読んで村上春樹についてはそんなことを考えることすら無意味なのではないか、と思った。村上春樹がキャッチャーインザライで言うところのキャッチャーの役割を社会的に担っているという自覚のもと小説を書いているという内田樹氏の見解に従うのであれば尚更。わたしにはわたしの、村上春樹に対する向き合い方がある。ご本人にとっては不本意かもしれないけれど、それがわたしなのだからしょうがない、と思ってこれからも村上春樹を読もう(もしかしたら読まないという選択肢もあるのかもしれないけど)とおもう。

それにしても、わたしはなんて底の浅い読書しかしていないのだろうと思って愕然とした。浅薄。恥ずかしい。創出も批評もできないならどうやって生きて行けばいいんだろう。分からない。

Posted by ブクログ

何よりもまず前書きが面白い。

はじめに―――

ノーベル文学賞受賞のヴァーチャル祝辞

そういう表題の下で、ユニークな前書き文が始まっている。2006年の10月、ノーベル文学賞者発表の前日に、あるマスコミから依頼されて記したというコメントである。村上春樹党の党員としての凛とした筆致がとても印象的である。

この書こそ世に云う「村上春樹心酔派」の筆頭とも目されている評論家による「村上春樹論」であり、何故に春樹さんは凄いのかということを手を変え品を変えて特異なる緩い筆致で読者を巻き込みながら啓蒙しようという魂胆を(たぶん)隠し持った1冊となっている。

やはりと云うべきなのだろうか、最も興味を引いたのが、村上春樹さんの担当編集者であった安原顕氏に関するくだりである。なんと、春樹さんの生原稿を質屋だかそれに類する店に持ち込んで換金したということを詳らかにしているのだ。公となるこのような著作の中でこの様な個人的とも思えるエピソードを開陳したという意味は大きいと見るべきだろう。内田さんは安原氏に対しては相当怒っていると見えるのである。

Posted by ブクログ

村上春樹は小説には「うなぎくん」が必要なのだという。

作者と読者、そしてうなぎくんの三者協議。

みんな読者と作家のあいだだけで、ある場合には批評家も入るかもしれないけど、やりとりが行われていて、それで煮詰まっちゃうんですよね。

でも、3人いると、二人でわからなければ「じゃ、ちょっとうなぎに訊いてみようか」ということになります。するとうなぎが答えてくれるんだけど、おかげで謎がよけいに深まったりする。

うなぎって、NLPでいうパートとかフォーカシングでいうフェルトセンスみたいなものなのだろうか。

Posted by ブクログ

村上春樹の小説の世界観や村上春樹自身の考え方などについて書かれています。

その中で、村上春樹の小説には死者からの言葉がよく出てくるとあります。

著者はその意味を最初すごく考えていたが、そんなものにもともと意味自体ないという考えに至っています。これは小説の中で台詞にも「意味はない」とあることからわかります。

そこから、カフカなどの不条理の話になり、突然の病気やいじめ、事故、無能な上司による評価など世の中の不条理に我々は意味を見出したがるが、そこには意味はないと論じています。

私は意味があるかないかというのは状況次第だと思います。そもそも意味とは最初からあったりなかったり決まっているものではなく、人や時間や場所などの条件によって意味を見出すかも変わるからです。

不条理な状態から距離を置く、例えばいじめの環境から逃げる、会社をやめるなどの場合は意味がないと考えていいでしょう。

ただ不条理な状態から逃げれない場合もあります。

例えば、突然不治の病にかかることや見ず知らずの人に暴行を受けて障害を負ってしまうなどの場合は逃げることはできません。そのときにこれは意味がないと冷静に受け止めることは困難だと思います。

その場合は意味づけをすることが前に進むために必要だと思います。

人間には意味をつけたがる習性があるので、意味をつけなくてもよいという立場を持ってよいという主張は納得できました。

Posted by ブクログ

自分は、村上春樹氏の作品は、とても好きな作品と、あまり好きではない作品の2種類に分かれる。これまで、あまり好きではなかったのは、抽象的で、何が言いたいのかわかりにくいタイプの作品だ。

しかし、この本から、今まで好きでなかったタイプの作品は、そもそも自分の読み方の、アプローチの方向が違っていたから、その真意が理解出来ていなかったのだと気づかされた。

本の中で、「村上春樹が世界各国で受け入れられる理由」について、特に見事に表現していると思ったのは、次の部分だった。

村上文学がそのローカルな限界を突き抜けることができたのは、存在するものを共有できる人間の数には限界があるが、存在しないものを共有する人間の数に限界はないということを彼が知っていたからである。(p.90)

なるほど!と感心した。

「ルビンの壺」という、壺にも、向かいあった2人の顔にも見える絵があるけれど、あの絵のように、一つの事象を表現するにも、表と裏との、2通りのアプローチがある。壺をそのままストレートに表現する方法もあれば、向かい合った2人の顔を描くことで、壺を浮かび上がらせることも出来る。

村上春樹は、失われたもの、もはや存在しないものについてひたすら積み上げて描くことで、そうではないものを表現するという手法を取っていたのだ。

羊男が作品の中で言う、「意味なんてことは考えちゃいけない。意味なんてもともとないんだ」というセリフはそのまま、村上春樹の作品の読み方についてのガイドなのだと思った。

それを理解した上であれば、今まで意味がわからないために面白くないと思っていた部分の見え方も随分違ってくるのだろうと思う。新たに得た視点をもって、再び村上作品を読み返してみたいという気にさせる本だった。

仕事はきちんとまじめにやりましょう。衣食住は生活の基本です。家族はたいせつに。ことばづかいはていねいに。というのが村上文学の「教訓」である。それだけだと、あまり文学にはならない。でも、それが「超越的に邪悪なもの」に対抗して人間が提示できる最後の「人間的なもの」であるというところになると、物語はいきなり神話的なオーラを帯びるようになる。(p.67)

他の人々が単なる指示的機能しか認めないセンテンスに、私だけが「私あてのメッセージ」を聴き取るということが倍音的エクリチュールの構造なのである。(p.113)

「眼高手低」という。創造よりも批評に傾く人は、クリエーターとしてはたいした仕事はできない。これはほんとうである。(p.164)

家族というのは誰かが抜けないと、誰かが入れない「椅子取りゲーム」に似ている。つねに「誰かが足りない」という感じを共有する人々、実はそれこそが家族なのだ。(p.231)