感情タグBEST3

Posted by ブクログ

心の痛みは見えないので、気がつくことも理解される事も難しいのは確かです。

そんなとき、我慢するのではなくて自分なりの心の救急箱を持って強く生きられるといいなと思いました。

Posted by ブクログ

過去に囚われていて、前を向けない人。

自分のことが嫌いな人。

自分に価値が無いと思っている人。

ネガティブと人に指摘される人。

こういう人におすすめだと思います。

読み終わったものの、効果が出るかは長い目で見るため、効くかは断言できない。

Posted by ブクログ

傷ついた心を自分で手当てする具体的な方法などが本当にわかりやすくわかりている。生活レベルで役に立つ心理学というのはここまで進化したのか◎とひどく感心した。

Posted by ブクログ

拒絶、孤独、喪失、罪悪感、とらわれ、挫折、自信喪失といった心の痛みにはどのような症状が表れ、自分でケアするためにどのような手当をすればよいのか具体的に示されている。

ざっと読みながら、今の自分自身にはとりあえず症状もなく、手当の必要がないことを感じた。

内容は具体的なので、ケアが必要なときには役に立つものと思う。

16-217

Posted by ブクログ

本の中で、一番自分に響いた箇所を紹介します。

―意志力は生まれつきの資質のように言われることも多いのですが、そんなことはありません。体の筋肉と同じように、日々の使い方によって強くも弱くもなります。―意志力を最大限に活用するためには、意志力を少しずつ鍛えるのと同時に、よけいな誘惑や判断で意志力を無駄遣いしないように注意することが大切です。―

意志力を筋肉に例える、この発想は自分にとって目から鱗でした。

そして、意志力はトレーニングを続けることで鍛えられるものだと断言しているところから(…もしかして、いつも挫折してばかりの自分にもワンチャンスあるんじゃない!?)と勇気をもらい、とにかく簡単な事から始めてみようと思えるようになりました。

その他、拒絶や喪失、自己肯定感の低下、挫折、抑うつ、罪悪感、孤独など、様々な負の感情体験への対処と克服方法について詳しく紹介されておりますので、興味がある方は読んでみて下さい!

Posted by ブクログ

拒絶・孤独・喪失・罪悪感・とらわれ/抑うつ的反芻・失敗/挫折・自己肯定感の低下などに対する手当。

総じて、悪いところには目を向けず、そのために運動するなり、書き出してみて客観視したり、良いところに目を向けたりすることを繰り返すということが良いということ。

また、「嫌なことを口にして誰かに話す」ことが全ての万能薬ではない、というのは気をつけたほうが良いところ。

傷ができたら絆創膏や包帯を巻くように、心の傷も浅いうちに手当できるならばそのほうがよい。

Posted by ブクログ

体の不調は手当てするのに、心の不調はどう手当したらいいのか分からない。心の痛みを放置した結果、生活に支障をきたすところまで悪化させてしまう。という事が、往往にして起こりがちです。

本書は、心に不調が生じた際の手当の方法が症状別に紹介してあります。

自分では対処しきれない状態の場合は、病院を受診し、専門家の助けを得る事が勧められています。

「あなたが思うほど人はあなたの欠点を見ていない。あなたが考えるほどには、相手はあなたを悪く思っていないのです」

「怒りを発散させるというやり方には効果がなく、むしろ有害だというのです」

「大事な場面で失敗するのは、考えすぎが原因なのです」

軽い心の不調であれば、自分で対処できそうだと思いました。またこういった知識があれば、トラブルが生じた際にもこれまでとは違った、冷静な反応ができそうな気がします。

Posted by ブクログ

予防的に読むもよし、困ってから読んでもいいと思う。もちろん、本なので限界はある。限界が有ることをわかった上で、著者は様々な提案をしてくれるという点で誠実だとお思う。

Posted by ブクログ

自分の中で暗黙知的にやっていることがいくつか出てきて、言語化されると「なるほど」と思う。

わたし的には、自省を促してくれる文章で、結構良かったです。

Posted by ブクログ

自分で心を手当するというのは客観視出来るが、あまり症状がよくない場合は、まとめの記載に専門医に相談というパターンが多い。自分の限界を知った上で参考になる対策はできそう。

Posted by ブクログ

もうすでに病んでしまっているから、すごい効果はないんだろうけど、自己否定を言い負かすこと、視点を変えること、自分にやさしい言葉をかけることは少しずつ取り組んでいきたい。

一読だけでは本当の効果はわからない。少しずつできる範囲でやってみたいと思う。

Posted by ブクログ

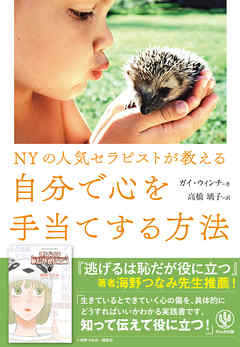

心の傷の救急箱がコンセプトの本。

孤独、自己肯定感の低下、失敗などさまざまな心の傷への対処法が書かれています。

個人的には、計画上手になるエクソサイズが参考になりました。

Posted by ブクログ

この本が本棚にあったのを忘れていました。

とっても心が傷ついた時に手に取って読んで癒されたんだと思います。

今は読む気がないのは自分が回復したということなんでしょう。

ありがとうございました。

Posted by ブクログ

絆創膏を貼ったりして体の傷の手当をするように、傷ついた心にも手当てが必要で、その症状別手当てがわかりやすく説明された書です。自分でできる手当てと、プロのカウンセラーに頼る基準もあります。

私は読んだとき、幸いにして特に傷ついてない状況で、あまり身につまされて読んだないのですが、時として傷つくときように、ひざを打った処方をメモしておこうと思う。

喪失とトラウマ

・傷ついた経験は語らない方が良いこともある。書き出さないことを選んだ人の方がPTSDの症状が少ない

・悲しみから意味をつかみ取る。「どのように」でなく「なぜ」を考える。「もしこうだったら」を考えるとき「悪い結果を考える」(あそこに行ったから事故にあった→あそこに行かなかったらもっとひどい事故にあっていた)

・ネガティブなことほど、反芻する。→自分視点でなく、他社視点で考える。起こったことを誰か他人の目で見て客観的に観察する

・考えていはいけないと思うと考えてしまうから、別のことを考える

・怒りを無害化する 1.悪気はなかったと考える 2.ピンチをチャンスと考える 3. 何が学べるかと考える 4.相手は弱い人間かもしれない、と思う

・自分が嫌いになったら→ 自分の良いところを書き出してみる ポジティブな評価を受け入れる

意思力を鍛えるエクササイズ→日中なるべく利き手でない方の手で生活してみる(例 歯磨き、ブラッシング、マウス操作等々)意思をもって行うから

Posted by ブクログ

心が弱まった様々な状態に、セラピストである筆者が、症状毎にカウンセリングをするという形式で書かれた本。

拒絶、孤独、喪失、罪悪感、など。実際のカウンセリング事例をもとに、自らケアする方法を指南。

一つ一つの手当は、他の本でも言われているようなオーソドックスなものだが、事例と対応策が具体的でわかりやすい。

まず、考えをまとめるために状況を書きだす方法が多いなと感じた。書き、それを見ることで、自分の状況が客観視できるのだろう。

他にも、自分に対して主観的に視野が狭くなっている状況を客観的な目線を取り入れることで、考え方を変え、ポジティブになれる方法が記載していある。

・自己否定を言い負かす(拒絶)

・ネガティブな色眼鏡を外す(孤独)

・自分のマイナス行動に気付く(孤独)

・怒りをリフレーミングする(自己否定)

・自分の強みを確認する(自己否定)

・視点を変える、他者視点(抑うつ)

また、あえて不都合な状況を避けるということ、一息おくことで切り替えられる、とらわれない状況にして心の健康を取り戻す。という方法も、「逃げる」=「悪い、さぼっている」と自分は考えてしまうことがあるが、時に有効であるので、逃げている状況を肯定することが重要なのだなと思った。

・いやな考えから目をそらす(抑うつ)

・不安とプレッシャーから注意をそらす(口笛を吹く、独り言をいう)(失敗、挫折)

喪失、トラウマの章で語られていた、過去のトラウマをあえて語らない方が回復が良い、引きずらないという話は印象的だった。

語ることで癒されると思っていたが、あまりにも嫌な思い出からは、なるべく遠ざかり、考えない、無視することも回復への近道(時間が回復を助けてくれる)のだということは知らなかった。