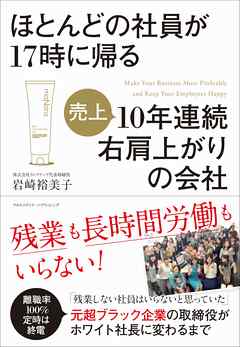

あらすじ

残業も、長時間労働もいらない! 「離職率100%、定時は終電」の元超ブラック企業の取締役がつくった超ホワイト企業

「残業をしないで10年連続で売り上げを上げ続けている会社」として多くのメディアに取り上げられ、2013年には、東京ワークライフバランス認定企業の育児・介護休暇充実部門に選ばれたランクアップとはどんな会社なのか?

残業しないで効率よく売り上げを上げる3つのこだわり、社員みんなで残業ゼロを実現するための7つの働き方、また「17時に帰っていいよ制度」「選べる時間休」「PCメガネ支給」「無農薬野菜支給」「病児シッター制度」などなど、働きやすい職場と売り上げアップを同時に実現する会社をどうやってつくられたのかを紹介する。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

この手の経営ノウハウ本は経営者がブラックな側面はあまり書かれません。

しかし、この筆者は前職でブラックな企業をどちらかというと作っている側に近く、その反省を活かし現在の企業をアップデートさせた遍歴が理解できました。

女性経営者ということもあり、チームワークや共有の目線が常にあり、参考になりました。

Posted by ブクログ

餅は餅屋に が印象的でした。

なんでも自分たちでやろうとせず、プロがやる方が断然早くて良いものができる。コストはかかるが、それ以上のものが帰ってくると思う。

Posted by ブクログ

本書では、残業の問題点、残業の減らし方、そして残業ゼロを達成した先にあるものについて書かれている。

ではまず、残業をすることでどんな問題があるのか。

言うまでもなく、連日の深夜残業はキツイ。

どんなにやり甲斐がある仕事でも、そういった生活を続けられるのは2〜3年が限度だろう。

そして優秀な人がいたとしても、やがて残業が原因で退職していってしまう。

つまり残業が多いと、離職率が高くなる。

そして人が根付かないということは、組織が成長しないということである。

どんなに仕事を教えても、一人前になった頃には辞められてしまう。

人が一定以上育つことはないのである。

また教える側も、これではモチベーションが上がらず、自身が成長することもできない。

こんな会社では、一生活躍することは出来ないだろう。

すなわち、残業が組織と人の成長を止めてしまうのである。

さらに残業が当たり前になると、いわゆる「ダラダラ残業」が発生する。

要するに、帰れるのはどうせ深夜になるので、逆にいい時間になるまで本気を出さないという本末転倒なことが起きる。

ネットを見たり食事をしたりしてダラダラ過ごしつつ、21時頃になってようやく焦りだし、やっと仕事をまとめ始める。

これでは業務時間が間延びしているだけで、非効率この上ない状態である。

加えて、深夜残業は体に負担がかかるので、翌日は死んだような状態になってしまう。

午前中はボーッとして過ごし、ランチを取ってからようやく復活という、これまた実に無駄な時間の使い方をしてしまう。

つまり、残業をすることで残業が当たり前になっていき、やがてそれを前提にした間延びした働き方をするようになってしまうのである。

では、残業を減らすためにはどうすれば良いか。

まずは、当たり前の話ではあるが、売れる商品を開発すること。

そしてそのためには、差別化された商品を開発することである。

商品が他社と差別化されていない場合、売るためには多くの宣伝が必要になる。

つまり売上を上げるためには、社員がたくさん働かなくてはならないということになる。

逆に言えば、商品がきちんと差別化されていれば、特徴を伝えるためには最低限の宣伝で済む。

つまり最低限の労働時間で、会社の利益を出していくことが出来る。

すなわち、そもそも売れないものを努力して売ろうとすることが間違いなのである。

残業で売上を無理矢理カバーするのではなく、まずはきちんと売れる商品を開発することが重要である。

また他にも、定期的に業務の棚卸しをすること、アウトソーシングすることなども勧められている。

またキャリアの浅い新人は、残業量にこだわらず、むしろ目一杯働いてスキルを伸ばしたほうが良い、ともしている。

さて、それでは努力の甲斐があって、残業ゼロの会社になったとする。

その場合、社員たちは皆幸せになるのだろうか。

ここからは意外な展開であるが、本書では残業ゼロを達成しつつも、社員達のモチベーションは最悪だったという。

なぜか。

社長である著者は、社員に対して一から十まで全て指示していた。

また、今後の目標などの共有は一切なかったという。

その結果、社員は社長の言動に振り回され、自ら考えて動くことはなくなり、不満が溜まっていったとのことである。

仕事のモチベーションは、待遇や環境だけで決まるわけではない。

高い給与をもらい、残業がなく、福利厚生が充実していても、それだけでは人は幸せに働くことはできないのである。

人が生き生きと働くために必要なもの。

それは、働き甲斐である。

そして働き甲斐とは、信頼されていることと貢献することである。

例えば、上司が部下に仕事を事細かく指示すれば、確かにその場は上手くいくだろう。

だが、それでは部下は達成感を感じることはできず、逆に信頼されてないように思えてしまうかもしれない。

誰だって、自分で考え、自分の思うように動いてみたいのである。

また、会社には売上目標やノルマといったものがあるが、これらが無い方が人は伸び伸びと働けると思うかもしれない。

だが、実際は逆である。

何も目指す所が無いと、人は貢献している実感が得られず、仕事のモチベーションを保つことができないのである。

著者の例では、社員それぞれの話を聞き、仕事に裁量を与え、また将来の目標や期待していることを共有していった。

その結果、少しずつ関係は改善していったそうである。

タイムマネジメント関係の本を探していて本書を手に取ったが、後半の予想外の展開には驚かされた。

残業ゼロならば幸せになれると自分も思っていたので、非常に考えさせれられるものがあった。

本書は全て著者の経験から書かれており、様々な部分で学びがあった。

読んでよかった一冊。

Posted by ブクログ

平社員と経営者の見方は全然違うんだなと実感

いくら給料よくて残業なくても

結局やりがいがないとダメなんだとわかりました。上からあれやれこれやれより

部下にまかせて色々なことに挑戦させたり意見をどんどんだしてもらう

女性は細かいしよくブーブーいうけどそれが女子の強みでもあるから、よく聞いてそれを少しずつ形にすればいい

そんなこんなでこの会社の福利厚生はユニークだが独特なものもある

まぁでもこの商品よく最近見聞きするので、諦めずここまでおおきな企業にしたのはやり手だと思う

Posted by ブクログ

===================

■「残業やめて売り上げが落ちたらどうするの?」

残業を減らすなら、その分効率よく売り上げをあげなくてはいけない。

⇒ランクアップ社ではセールスの方法を変えた

旧:1日100件くらい掛けていた電話営業

新:インターネット経由のプル型営業(オウンドメディア)に

■残業をゼロにした"3つのこだわり"と"7つの働き方革命"

-------------------

<こだわり>

1:欲しいものしか作らない・実感した製品しか売らない

2:消費者目線で製品をわかりやすく伝える

3:親切で丁寧なサービスを貫く

<働き方革命>

1:全社員に定時退社を徹底

2:毎月の業務の棚卸しでやる・やらないを選別

3:取引先を巻き込む理念共有型アウトソーシング

4:ルーティンワークはどんどんシステム化

5:事務職の廃止

6:業務スピードを上げる6つの社内ルール

7:17時に帰っていいよ制度

-------------------

売れる商品=製品の特長がしっかりしていて、消費者に伝わる

「ホットクレンジングオイル」

=クレンジングなのにまるで美容液、というコピーでヒット

⇒特徴が判りやすく伝わったのが要因

誰が何のために使うのか、を説明できることも要因の一つ

※「自分で使いたい!」がコンセプトだった為、使用環境まで明確だった

■ランクアップ社製品のヒット理由

・差別化した製品づくり

・わかりやすい広告力

・親切で丁寧なサービス

下記のような会社は世の中に溢れている

×:製品はすばらしいのに、販売力がない

×:製品も良く、広告もうまいけど、お客様対応が雑

×:広告はよくできているけど、製品がいまいちでがっかりした

■毎月の業務の棚卸しでやる・やらないを選別

・状況が変わったにも関わらず無駄なデータを取り続けている

・使っていない帳票の更新

毎月必ず社員の残業時間のチェックと共に業務の棚卸しをする

あふれた仕事はシステム化・アウトソーシング・ほかの社員にお願いする…など

場合によっては優先順位の低い業務のスケジュールを遅らせたり、

それでも残業が減らない場合は、その仕事自体を思い切ってやめてしまうことも

■アウトソーシングでやるべきことに集中

業務や作業をアウトソーシングすることで自分たちにしかできない仕事=考えることに集中できた

<アウトソーシングのコツは理念共有>

パートナー企業として、企業理念や方向性を共有することにしている

⇒仕事を細切れではなく、目的ごと大きく任せることが出来る

⇒パートナー企業が複数いる場合は引き合わせも重要(セクションごとの連携性が高まる)

■業務スピードを上げる6つの社内ルール

1:社内資料はつくりこまない

2:会議は30分

3:メールで「お疲れさまです」は使わない

4:社内のスケジュールは勝手に入れる

5:プロジェクト化

6:社内の根回し

-------------------------------------

【定時に帰れるだけでは社員は幸せになれない】

※ランクアップ社がうまくいっていなかった時代の話

■経営陣vs社員という構図

社長と取締役の2人はよく話し合っていたが、管理職以下とは殆ど話していなかった

⇒2人の密室で物事が決まっていくため、大きな壁が出来ていた

社員からは会社の問題点として以下のような意見があがった

・経営者と話し機会が少ない

・経営者の意思が社員に伝わっていない

・人材育成のカリキュラムがない

・将来的な規模が見えない

・戦略が社員に伝わらない

・目標設定の背景の説明がない

・短期的な見方で戦略決定する、長期戦略が弱い

創業メンバーは自らが声掛けした人だからある程度通じるが、

4年目くらいから急激に増えた中途社員には経営陣の意思がまったく伝わっていなかった

(理念・価値観・方向性・社員への期待など)

■会社が生まれ変わった「挑戦」という価値観

価値観を統一すると何がいいかというと、「誰でもブレることなく判断が出来る」

A:不具合は多いけれど、最新技術のサービス

B:古いけれど安定したサービス

こうした選びにくい局面になった場合に、同じ選択肢が取れる

■組織に安定は無い

理念研修などを経て社内サーベイが上がった翌年にまた下がった

=理由:高得点が出て理念は浸透した!と思い込んで研修を実施しなかった

理念の浸透は継続し続けなければ意味がない

(今では3ヶ月に1回のペースで実施している)

■独自の制度「改善提案」

給与と人の悪口以外であれば何でも提案して良い、という制度

しかも1件書くと500円もらえる

例)

PC作業で目が疲れるから、PCメガネを支給してほしい!

⇒PCメガネ代4,000円まで支給

文章力を付けたいから小説も買えるようにしてほしい!

⇒好きな本を2,000円まで支給

美術館の代金も支給してほしい!

⇒それ意味ある?と思いつつも、複数人から上がってきたので仮採用

(1年を通じて美術館に行く社員が増えたら本採用)

■巻末FAQより抜粋

私たちの会社では価値観を「挑戦」に定めましたが、

その他にも「人の役に立つ」「チームワーク」「成長」「感動」「スピード」などの案があった

新卒社員は残業しています!

=覚えることが多いし、仕事が遅いから

先輩社員は量から質に転換しているので、効率と生産性を高められる

それが出来ないうちは、ある程度の残業は致し方なし

Posted by ブクログ

この手の本によくある、昔ダメだったけどこうやって良くなりましたという流れで、入ってきた人は全員辞めてしまって離職率100%っていう話が書いてあって、「昔ダメ」が強調されすぎているように感じてしまい、たしかに働き続けるには厳しい会社だなあ印象を強く受けた。表紙を見ると、タイトルの「10年連続」の前に「売上」が入っているように見えるけれど、背表紙や奥付には「売上」がない正しい書名が書かれてあり、この表紙のデザインにはちょっと騙されたような感じがした。

Posted by ブクログ

年商70億円で10年連続右肩上がり、なのにほとんどの社員は17時あがり。その秘訣とは?

まず本書を読む上で注意が必要なのは岩崎氏の会社と製品の宣伝がそれとなく散りばめられている点だ。また比較的小規模でほぼ女性という特殊な条件下という点も留意したい。その2点は割り引いて考える必要がある。

本書内の残業削減は、ウルトラCは無いものの、王道で常套手段、たとえばアウトソースの徹底活用、ルーチンのシステム化、ムダ工程の棚卸しなどが紹介されており参考にだろう。

特に残業が減ったが社内が暗くなったというのは、意外なようで経営者が陥り悩むポイントであろう。まさにワークライフバランスだが、労働時間と価値観浸透は両輪であり、新卒採用の効果は、同規模企業の経営者にとっては非常に参考になるはず。

また『「女性活用」の裏側』の章は、岩崎氏ならではのざっくばらんな見解が楽しいし、男性からするとなかなか興味深い(男性からは指摘しにくいし気づかない点なので)。

中盤まではやや宣伝臭がするありふれた内容だが、後半以降の「やりがい」の重要性に気づき価値観を設定し、並行して残業削減に努める姿は他の経営者にとっても非常に共感できる内容である。

Posted by ブクログ

社長からぜひ読むようにとの事で渡されました。とても読みやすく、すぐに読みきれました。

当然いい事ばかり書いてありますが、実際はここまでになるには相当苦労があった事と思います。

著者については、行間からワンマン社長だった時のオーラはなんとなく感じる事ができます。かなり厳しい性格だと思われますが、結構我慢している事もあるんだろうと感じます。

うちの社長はこの本を読んでどう思ったのだろうか?うちの会社が暗い理由が明記されているのだが・・・

Posted by ブクログ

業務スピードを上げる6つの社内ルール

①社内資料は作り込まない

②会議は30分

③メールで「お疲れ様です」は使わない

④社内のスケジュールは勝手に入れる

⑤プロジェクト化

⑥社内の根回し

Posted by ブクログ

著者の会社のストーリーが詰まった本。前職の働き方、会社設立後、そして現在と3部構成になっている。

前職の働き方は、私自身も似たようなところがあり、共感しながら面白おかしく読み進めることができた。だが、そこから180度と言えるぐらい方向転換し会社を設立したのには驚いた。

ただ、設立後も時短した働き方は出来つつも、会社の目指す方向性の不明瞭さや社員が持つやりがいが欠如したため、会社の維持発展までには多くの時間を要したようだ。だが、その困難を乗り越えたからこそ、こうして継続的な発展を遂げ、社員からもお客様からも求められているのだと言えよう。

会社の福利厚生は他企業を圧倒し、今後さらに拡大していくことだろう。会社が求めることは一つなれど、会社に求めることはそこで働く人の数だけある。私自身も転職活動の最中だからこそ、今一度自分を見つめ自分の中で納得した結論を出したいものである。