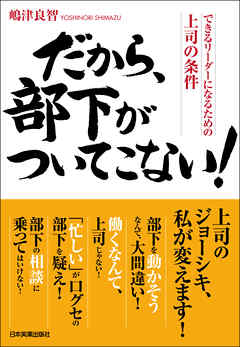

あらすじ

「部下を動かそうなんて大間違い!」

部下を引きつけ、よい影響を与える、「魅力的な上司」になるための新常識が満載!

「目的と目標の違いをきちんと説明する」

「チャレンジしないことが最大のリスク」

「できる上司は仕事をしない」

→最高の上司になれる!

「部下の相談には乗るな」

「部下を平等に扱うな」

「褒めると叱るはバランスシート」

→部下と最高の関係が築ける!

「部下に叱られて組織は強くなる」

「情報にフィルターをかけるな」

「組織を変えたければまず自分が変われ」

→最高の組織のつくり方が学べる!

24歳のときから上司として数多くの成功・失敗を経験してきた著者ならではの、最高に実践的なマネジメント・ノウハウ。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

・上司は部下に自ら動きやすい環境をつくる

・過去の失敗事例を振り返りどうしたら成功できたか書面に残す

・上司の最大の仕事は何もしなくても部門が回ること

当たり前のことが多いように見えて、大事なことを凝縮している。各々を実際に実行することが最も大事。

Posted by ブクログ

著者の実体験に基づいたリーダー論の本。

「自責」で捉えること、勇気をもって部下に任せること、自ら変化し続けること、フィードバックを受ける姿勢を持ち続けること等、リーダーにとって基本であり最も重要、しかし実践できている人は少ないという資質について言及している本。若くしてリーダーとなった人間の実体験だからか、やたらと納得感がある。また、自身に対する悪口大会の断行などはかなり思い切った行動だな…と驚いた一方、人の上に立ち、その人生を預かるリーダーは、それくらいの覚悟が必要なんだな、と思った。

著者の別著作「イマドキ部下を育てる技術」も読んだが、そちらも「ある、ある」と非常に頷ける内容だった。自分にとっては相性のいい方なのかもしれない。

リーダー1年生の方、行き詰まりを感じているリーダーの方、読んでみるといいかも。

Posted by ブクログ

抱えている業務が多くなると、優先順位付けを行わないで作業することで、

納期の遅れや放置が発生する。。

抱えている作業をリスト化して、優先順位をつけて作業に取り掛かることが大事。

・時間管理においても優先順位をつけることが大事。

・時間とは「ある、なし」で考えるものではなく、「作る、作らないか」で決まる。

納期間近になってから、アタフタすることが多くみられる。

危機管理を行うことで回避。

・ある時点で、ここまで到達していなければ、危険信号だというラインを決め、ラインにきたときにどんな対策をとるのか決めておく。

(イエローライン戦略)

Posted by ブクログ

● 仕事の現場では、部下は、「よい上司に出会う」ことによって、「よい言葉」、「よい思い込み」、「よい学び」を吸収していくのです。

● そもそも人を動かそうと考えること自体チャンチャラおかしいですよ。上司というのは、部下が自ら動こうとする環境をつくることが大切なんです。

● 部下に仕事をさせたいと思ったら、まずは部下のなかでの「仕事の優先順位」を上げなければならないのです。

● 目的とは「何のために、なぜやるのか」という行動の理由であり、目標とは「いつまでに、何を、どうする」という手法のことです。自分の心に火をつける目的があるからこそ、人は行動を起こし、徹底することができるのです。

● 行動を変え、徹底することが成果を変える。

● 勉強すること自体が目的ではない。そのなかから、一つでも実行し、徹底して、成果を変えることが大切なのだ。

● 失敗から何かを学ぶことができれば、それはもはや失敗とはいえないでしょう。

● 「やらないより、やったほうがいいよな」で行動を起こし、「どうせやるなら…」で徹底的にやるのです。

● 電車が遅れたのは、じつはあなたの責任だ。人生とは選択の繰り返しであり、その選択は自分自身が行なっているのです。最終的な責任は常に自分にあるという、「自己責任」の意識をもつことが大切なのです。

● すべての出来事には何の意味もない。事実は常に一つであり、それをどうとらえるかは、人間の受け取り方が決めています。

● 上司は自分がいるときに部下が何をしているかではなく、自分がいないときに部下が何をしているかで、真価が問われます。

● 「任せる」と「報告させる」はワンセット。仕事を任せるということは、責任がともないます。そして、そのなかには説明責任も含まれます。

● 時間とは「ある、なし」で考えるものではなく、「つくるか、つくらないか」で決まります。

● 部下に相談をもちかけられたら、「君はどう思う?」と聞いてみる。まったく答えをもっていなかったとしたら、自分では何も考えずに上司に相談にきたことになる。そんな状態で、上司がアドバイスをしても、今後のためにはならない。だからこそ、自分なりの考えをもっていない部下は一度追い返して、考えてから出直すように伝えよう。

● 会話はキャッチボールだといいます。もっといえば、白いボールを受け取ったら、白いボールを投げ返すのが、キャッチボールです。

● 努力の量、質、方向が正しければ、誰でも結果を残すことができる。

● 上司が部下にしてやれる最大の貢献は、部下に目標を達成させてあげること。

● 上司の三大禁句は、「疲れた」、「時間がない」、「忙しい」です。

● 誰にでもできる簡単なことを、誰もができないくらい徹底して続けること。

● 本当に重要なのは、上司が変わることによって、その組織の文化(風土)が変わり、社員の意識が変わるということです。

Posted by ブクログ

・上司学を学び部下に教えていくということは優秀な人材を生み出す最大の社会貢献

−その部下がまたその部下に教えるという好循環になり、組織を強くするから

・テニスなどのスポーツでも言えると大切なことだと。

・人は命令されて動くより自分の選択により納得した方が何倍ものパワーを発揮する

−その人が自分で納得して行動するために自分自身に何ができるのか考える必要がある

・「「「目的」」」何のために、なぜやるのかという行動の理由

「「「目標」」」いつまでに、何を、どうするという手法

−今まであいまいになってたこの2つの言葉の違いがわかりスッキリ

・リアルなイメージを持てばモチベーションが上がる。そのためには逆算思考が大切

−(例)ベンツを手に入れたい

・ベンツを手に入れるには給料が上がる必要あり→給料が上がるためには主任になる必要あり→そのためには業績あげる

→そのためには社内の売りあげ目標を達成する必要あり→そのために今日何をするのか!?

・201キロのバーベルと200キロのバーベルに書いてある重量表示を逆にしたら200キロは上がらず201キロは上がる

−例としてわかりやすい面白い話だなと。できないと思いこまなければ大概のことは不可能ではない。

・微差の繰り返しが人生を成功者と失敗者を分ける

−やるかやらないか悩んだらめんどくさがらずにチャレンジしてみることが大切

!!すべての出来事にはなにも意味はない。そう自分が「選択」して思っているから

−ムカつく人がいる。これはムカつくことがあったのではなく、ある出来事があって、それで「自分」はその人を嫌だと思っている

−事実→受け取り方→感情

Posted by ブクログ

(S)

「上司学」と名づけ、上司がすべき仕事を列挙した本。

人のマインドを考慮してあり、単なる根性論や、つかみどころのない「カリスマ性」のような話は一切出てこない。コーチングの考え方も随所に入っており、部下育成という観点では参考になる良書。

贅沢を言えば、縦の関係(部下-上司)だけでなく横の関係(他部署との折衝など)についても言及して欲しかった。筆者の考えが見てみたい。