あらすじ

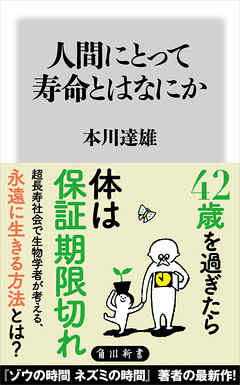

ヒトは生物学的見地から見れば41歳が寿命であり、現代人は膨大なエネルギーにより生かされている「人工生命体」だ。年齢を重ねた著者が人間にとっての寿命を思考。「私」だけの幸せを追求する現代社会にも一石を投じる異色作。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

生物研究家である筆者のナマコの生態研究がベースになり、そこからヒトとの比較、さらには生き物がそれぞれ持つ「寿命」=「生きる時間」=「時間の速」さについて思索が広がる。

最終的には、人生についての考察に話が及ぶが、とても分かりやすい内容なので、納得しながら読むことが出来る。

車やコンピューターは時間を早くする機械であり、これらを膨大なエネルギーをかけて動かす事で、ヒトは時間を手に入れてきた、という考え方はとても斬新で示唆に富むと思う。

その手に入った時間を何に使うかが、その人その人の人生であろう。

Posted by ブクログ

生物学者本川達雄さんの本は、示唆に富み、とても面白く、考えさせられる本が多いです。「人間にとって寿命とはなにか」(2016.1)も面白かったです。これまでの著作の集大成のような感じがします。息を1回吸って吐く間に心臓は4回打ち、腸がジワッと1回動く間に心臓は11回打ち、心臓から血液が出てまた戻ってくる間に心臓は80回打つ。これは、ゾウもネズミも私たちもみんな同じ。そして、心臓が15億回打つとみんな死を迎える。心周期(心臓1拍の時間)は、鼠0.1、猫0.3、人1、馬2、象3、鯨9(秒)

Posted by ブクログ

著者本川達雄氏による『ゾウの時間 ネズミの時間 サイズの生物学』や『ウマは走る ヒトはコケる』に続き、私には三作目。どれもとても面白い生物学の本で、著者のファンになってしまった。

魅力は、分かりやすさ。目線が素人相手への語り口だ。それと、時々本の中で自作の歌をうたったりもする。譜面つきだ。なんて愉快な時間!

同氏の本を読んできて、つくづく思うのは、生命にはその身体設計や生き方にそれぞれ“思想“があるという事。この気付きが私には凄く馴染んだのだが、つまり、防御力高めで一歩も動かんぞ、という生き物もいれば、当たって砕けろみたいな多数が死ぬ事を前提とした多産型、そうかと思うと、長寿で子供も少なめ、みたいな種もいる。それぞれの考え方が身体に反映されている。

で、本書はナマコから始まる。

…ナマコかよ、みたいな話だがこれが、無茶苦茶面白い。ナマコは皮が体重の6割。筋肉は体重の7%(人間だと体の半分近くが筋肉)。足は3000本、骨は2000万個。ホロスリンという毒がナマコの体じゅうにあるので、ほとんど動かないが食べられにくい。この「私は動かないから、毒でいきます!」逆に「私は動く方で頑張ります!」みたいな、こういう進化の分岐が随所にあるのだ。

さらに究極の捕食者対策。これは、食べたいと思わせないこと。栄養少なめですよー。皮の中にたくさん骨片があって、食感ジャリジャリ最悪ですよーと。ちなみに人間が食べる「このわた」。「このわた」の「こ」はナマコの「こ」、「わた」は、はらわた。「こ」は芋虫状の動物を指す古い言葉で、生で食べる「こ」がナマコ、家で飼う「こ」がカイコ。勉強になる。

ここからが本川氏の真骨頂。—— ナマコ時間。ナマコの1日は、ヒトの30分。更に現代人は体が使っているエネルギーの他に、石油などのエネルギーを体の使う分の30倍も使っており、そのエネルギーの使用によって動く車やコンピュータによって時間が速まっていることを考慮すると、ナマコの1日は、現代人のたった1分。マナマコの寿命は3~4年だが、それを現代人の時間に換算すれば1日程度。ナマコなんて、何もやっていない生き物に見えるだろうと。

深いよなーと思いながら読むがまだ序盤。この本、纏まりがないとも言えるが、ナマコ話から次々と転調していく構成で飽きさせない。

人間も知覚過敏、多動症の人の方が体感寿命は長いのだろうか。脳機能や身体機能が優れている方が、1時間の思考や動作を10分でできるなら、6倍長い人生を送れるとも言えるのかも知れない。長寿の秘訣は、健康面に限らず身体機能向上にあり。

Posted by ブクログ

「なんだかバラバラのトピックなのにギリギリの線でうまく繋がって読ませるなぁ」と思いながらいたんですが、巻末にその種明かしが。

新書依頼→いやいやそんなの無理と思ってたけど講演録5本を文字起こしすれば一冊分になるじゃんと思いつく→出版社好感触。なんだ楽して本出せるわと思った矢先「一貫したストーリーとして読めるように書き改めてください」→大幅手直し。

なるほど。だから星座のように(無理矢理)繋がってひとつの形になってるのね。

勿論ご本人の長年の研究(ナマコ)と頭のいい人の60数年の人生観を自分の言葉で語ったものですから自ずと繋がりはするでしょうけど、結構な振り幅のトピックをうまーくまとめて心地よく読ませてくれました。

1.社会問題をナマコから考える

脳も心臓もないナマコ。エネルギー消費が著しく低いナマコ。死ぬ時はドロドロに溶けるナマコ。

動かないナマコと必要以上に忙しない人間。どっちが幸せでしょうねぇとのこと。

そうね。話は分かりやすく動かない何もないナマコvs忙しい人間だけれども、この質問(どちらが幸せなんでしょう)の型は人間vs人間でもそのまま持ってこれる。

まぁこの章はナマコの話だけで十分面白いです。

この本を読むまで考えたことすらなかったですが、棘皮動物5種って海にしかいないのね。他にも海にしかいないの沢山いるでしょうけど。サメとかも?でも海も川も繋がってて、魚も貝も海老も蟹もいるのにねぇ。逆に海には昆虫がいないか。海のアメンボだけ例外?あいつだけなんで海にいるんでしょうね。

まぁそれはいいとして。

ここで最も好きなのは「このわたの『こ』はナマコのこ。『わた』ははらわた。『こ』は芋虫状の動物を指す古い言葉で生で食べる『こ』はナマコ。家で飼う『こ』はカイコ。」知らなんだ。

2.生物多様性はなぜ大切?上

多様性って大事なのは間違いないけど500万種と1000万種って違いあんの?とか、生物は続けていくもの、でも形あるものは壊れるものなんてのも。ここで法隆寺と伊勢神宮の話が出てくるのがさすが。「同じ」とは素材と形と機能が同じことだとする。素材がそのままでも機能が失われてるものは果たして同じなのか。また材料は異なるが機能の継続性がバッチリならばそれは同じと言えるのではないか。とここで生き物は伊勢神宮方式であるとしてます。そうだよ。伊勢神宮は20年ごとだもの。まさに人間の1世代ごと。

あれこそ究極の永遠なのよ。(まぁ人間いなくなったら終わりだしあともっても1000-2000年でしょうけどね。)そして狭義の「私」広義の「私」。

この広義の「私」はいいですね。別に今に始まったことではなく、何十億年昔から生物は狭義の「私」だけで生きてきたとは思いますけどね。隣の植物に遠慮してる草木なんてジャングルにないでしょう?でも30-50万年前?にホモサピエンス(なんと傲慢な名前!自分でつけてるなんて!)が枝分かれしてから今に至りますが、この最近の100年の間にとうとう原爆まで作ってしまった。完全ロボットの兵士や簡単なドローン兵器まで作ってしまった。凶悪なウィルスを人工的に作り出してばら撒くのも簡単になってしまった(技術だけじゃなくて世界自体が繋がり過ぎて狭くなったしね)

じゃあ今までのように「これが生き物としての本能なのさ!」と狭義の「私」だけで生きていくのはアンバランスですね。なんせ地球全ての生物を抹殺してしまうほどの武器を作ってしまったのだから(しかもそれを世界の数人が握ってる)

もっと自分自身の輪郭を広げていきたいものです。そのためにはまず輪郭を朧げに、柔らかくすることから。でもなぁ。

話戻って。

ジャガイモ飢饉なんかを例に生物にとっての多様性は重要かつ大切なのだと論じます。

生き物という読み物を読む前に絶滅させるのは「焚書」だという人もいるとか。上手いこと言いますね。

ここで筆者は砂漠と高温多湿に触れます。

農耕不可の砂漠では何も生まれないので圧倒的絶対的唯一神が世界を創造する。日本のようなところは放っておいても植物が育つ。意図とは無縁。

蒸し蒸ししカビが生え虫が湧く。で、「蒸すと生じるから虫。」ほんとに????

自然とむすこやむすめも生まれてくる。古事記にはタカミムスビやカミムスビが最初の神とされる。はぁ。

3.生物多様性はなぜ大切?下

「広い利己主義」を筆者は勧めます。特に垂直方向に。確かにこれが一番手っ取り早いかな。

好き好き至上主義は私を薄っぺらにするーとあります。まぁそれはそう。好きなことだけ、都合のいいことだけ見聞きしてたらバカになりますよね。情報が少ない上に硬直的。手に負えない。嫌いなもの嫌なものともかかわりあっていかないといけない。必要悪として原発も受け入れ、破綻している年金制度もこの世代で終わらせる?

うーん。その通りなんですけども筆者が言ってる「広義の私」による多様性の受け入れってのもやはりどっかに壁がある話なんでねぇ。多様性に対して寛容にしてると全てが混ざって結局全部同じになっちゃわないですかね。多様性ってのはそれぞれの場所や地域での拘りというフェンスがあってこそのものかも。その場合、全ての人が私を狭くしておくことが多様性の要とかなったりしませんかね。脇ガバガバだったら全ての玉が同じ色にならない?屁理屈か。

私は頭も性格も悪いので私の意見なんてどうでもいいんですが、多様性は大事なんですがこの多様性を訴える人達は混ぜることとか我慢すること相手を理解すること(それで自分自身が成長成熟する)と仰るんですがね。果たしてそうですかね。

例えば南米の滝の裏の苔の上にしかいないカエルがいたとして。彼らに「多様性」を訴えてアメリカザリガニでも他のカエルでも放り込んだら一発で絶滅でしょ。メダカとかタナゴとかね。それと同じことが人間同士でも起きるかもよ。勿論日本人同士でも。ね。

なんかちょっとアレに似てるかな。「自炊してます」アピール?クックドゥとか丸美屋とかシチューのルーとか、自分で作りますみたいな。

シンプルに言ってるだけならまだ可愛らしいけど本気で「自分の食べる分くらいは自分で作らないと大人じゃない」とか考えてんならちと頭おかしい。

その包丁、まな板、フライパン、豚肉にキャベツにピーマン、塩胡椒。どっから持ってきたの?

ごくごく狭い程度問題なんだよね。

4.ゾウの時間、ネズミの時間、社会の時間

ここがデータとして一番おもろいとこですね。

心周期、代謝率、比代謝率。

がしかしこの章のヒットはシモダイタホヤ。

完全クローンの娘を次々に産んでいくが母と娘は血管で繋がったまま。サイズを1/10にしてもエネルギー消費は半分くらいしか落ちないらしい。

目もないし司令塔もないのに?

生き物自由設計が過ぎんだよなぁ。

また同じ話しちゃうけど、一神教信じてる人ってこういう生き物見てどう思うわけ?あとさ、ハリガネムシとかロイクロコリディウムとかまでいかなくても毒のある蛇と毒のない蛇を誰かが作ったとしたらその人絶対ヤバいから近づかない方が良くない?

さておき。

「エネルギーを使うと時間は早くなる」

「現代人はエネルギーを使って時間を速めている」

確かにーーーーー。それで生き物として長い時間をかけて進化の過程で得た体内時間とのズレで不調になるんでしょうね。人間以外の全ての生き物にとってあまりにも有害すぎる私たち人間。

「時間がそんなに重要なら12:30ですとかデジタル表示する生き物が出てきてもおかしくない。」

発想がいちいちキチガ、じゃなくてユニークでいいですねこの人は。でも時間なんてそれぞれの生き物で違いますね。そもそも自分が絶対に、そしてある程度(たとえば朝が36500回来たら、とか)の期間内に死ぬということを知ってるが故の時間への執着なのでは。それがなかったら誰も時間なんて概念持たないような気もします。

5.コンピューターと子供たち

アルコールが20歳からならばコンピュータも、という考えはごもっとも。世界の大金持ちたちが子供にパソコン持たせない、スマホ持たせない、YouTube見せないってのは深く理解出来る。

てかそもそもテレビ画面がね。ある眼科医が「テレビ発明した奴は地獄行き」って言ってたのを読んだ記憶がおぼろげに浮かんできましたが(進次郎)、アルコールや車と同じく考えていいものかも。

「頭がいいとかわるいとかいふ言葉は昭和になって流行するやうになった表現のひとつであるらしい。その場合の頭いい、わるいは、頭脳回転の速さを、暗黙のうちに意味していた。ものごとの処理が機敏につくなどといふ能力る彼ら大正期インテリにとって何事でもなかった。」(昭和精神史)

この引用も良かった。

頭の回転、そんなものが持て囃されるようになったのは最近のことなのかもね。

6.老いの生き方

私は自分のことも周りの友人のことも「おまけの時間」「アディッショナルタイムだ」「正規の試合時間はとうに終わっている。ボーナスタイムだ。笛はいつ鳴ってもおかしくない。」と常々言ってきましたが、筆者は「心拍数が15億回を超え、白髪が生え髪が抜ける41.2歳以降は(人間本来ではとっくに寿命を迎えているが膨大なエネルギー消費によって生み出した医療技術によって作り出された)人工生命体」「遺伝子の保証期限切れ」とする。

この保証期限切れってのがより40歳以上を正確に表す言葉ですね。ボーナスタイムとかだとまだポジティブ過ぎたな。製造元からすれば「長く使うのはええけど何があっても責任持ちまへんで」な訳よな。

孔子の言葉「老いて死なず、これを賊とする」を引用。後世の人のために(広義の自分のため)なることをしている人は長生きしてもいい。我々シルバー世代は次世代にツケを回して生きているのだから賊と呼ばれて仕方なしと。

「人のために」ってレベルが人それぞれ異なりますが、私からすれば全員賊ですね。ほぼ全員、誰も大したことやってないでしょ。すぐに代替が見つかる凡人(またはそれ未満)なのだし。

おまけの人生に入ったら若者の足を引っ張らない、広い意味での生殖活動をする。

なるほど。

でも若者からすれば「年寄りのアドバイスは時代遅れの的外れ」「若者にかかわろうとしないでくれ」「そもそも存在自体が迷惑」とかだったりするんでしょうね。いやはや、年を取るのはつらいですな。

でもあいつもあいつもあいつもどうせ100年後には皆んな地球にはいませんからね。

Posted by ブクログ

著者は生物学者だが、タイトル通り哲学的な話題を物理学なども幅広く交えて「現代人の生き方」を問いかける内容。

本書を書いた時点で68歳という年齢が大きく影響しているであろう。「エネルギーを大量に使って時間を買っている」現代の時間の流れを批判的に捉えている。著者の専門分野であるナマコの他、様々な動物の生態や今より機械に囲まれていなかった時代の日本人の生活などと比較し、システムを作る技術者(やそれを商売にする人達)によって生物としての人間本来のリズムが妨げられていると述べている。

やや極論に走っているところも感じられるが、資本の論理に世の中全体が巻き込まれているという批判は賛同できる。

Posted by ブクログ

今の会社への転職をした時期に出された、「長生きが地球を滅ぼす」という衝撃的なタイトルで本を出された、本川氏による最近かかれた新書本です。

人類本来の寿命はせいぜい40歳程度ですが、エネルギーを多く利用することで寿命を伸ばしているという主張です。歴史的に振り返ってみると、江戸時代の頃の寿命は乳児も含めればその程度だと思われますし、現在でもある地域での寿命は50歳以下と聞いたことがありますので、日本の現在の寿命がいかに長いかというのがわかります。

子供は親と完全に似ていない(クローン)でなく、少し変えているのは、急激な環境変化に耐えられる(絶滅しない)という考え方は興味深かったです。組織でも、同じ人ばかりだと確かに効率は良いかもしれませんが、環境変化が起きた時に脆いということでしょう。色々と考えさせてくれる本でした。

特に、年を取ればエネルギー消費量が下がり、同じ時計の時間内になす仕事量が減る。あまり仕事をしていていないのに、すぐに時間が経ってしまった、時間が速く過ぎたと感じる。時間とは、その流れの中にいるときと、あとから振り返って思い出すときとでは、感じる速さが逆になる。(p232)、この部分は今の自分を表現しています。

以下は気になったポイントです。

・動物の時間も人間の時間も、時間の進む速度はエネルギー消費量に比例すると考えられる。つまり、あまりエネルギーを使わない「ナマコ」の1日は、現代人の1分にしか相当しない(p49、50)

・額に汗して働き、脳みそを絞って考えて初めて、自分のやったことが身につく(p51)

・生態系サービスは、人間にとって重要であり、生物多様性が高いと、生態系サービスは良くなっているので、生物多様性は大切(p76)

・食べられる植物は8万種ほど知られているが、全地球で必要とされる栄養の95%は、たった30種類の作物から得られている(p77)

・生物は続くためには、克服すべき壁が2つ存在している。1)熱力学第二法則(エントロピー増大の法則)の壁、2)環境が変化する壁。この2つに対処するやり方を生物は身につけ、40億年近く絶滅せずに続いた(p85)

・機能がきっちりと続いていくような建物の建て方が、伊勢神宮である。20年毎に隣の敷地にそっくりのものを建て替える。子供を作ることが式年遷宮に対応する。子供というコピーをつくることで体を更新しながら生物は続き、熱力学第二法則の壁を解決する(p87、88)

・今の自分とはちょっとだけ違う様々な子を作っておこう、そうすれば新しい環境中でも生きていけるだろう、というのが生物のとった戦略で、これが有性生殖。多細胞生物は、この方式である(p91)

・有性生殖の場合、個体は父親由来と母親由来のものとの2セットの遺伝子があり、その組の間で遺伝子組み換えが起こる。無性生殖を続けると、有害遺伝子を持った場合は時間と共に有害遺伝子がたまる一方で、最終的には絶滅する運命にある。有性生殖の場合は、それを取り除く機構を持っていることになる(p92)

・相手の好きな面だけを見て付き合うとは、相手を自分の好きを満足させる消耗品として見ている、搾取の対象で一方的な関係しか結べない。相手を独自の価値をもつ存在として認める付き合いをすべき(p113)

・ヒトは心臓一拍の時間は約1秒だが、ハツカネズミは0.1秒、つまり、時を数えるカウンターが違う。ハツカネズミと、ヒト、ゾウでは、時間は違う(p151)

・心臓の時間が体重の0.25乗に比例している、時間の増え方は、体重の増え方ほど大きくない。0.25乗とは、体重が10倍になると、時間が約2倍なるという関係である(p153)

・動物の時間は種によって大いに異なるが、心臓を時間のカウンターにすると、時間に共通性が出てくる。つまり、心臓が15億回打つとみな死を迎える(p154)

・エネルギー消費量は、体重の0.75乗に比例している。つまり、体重が10倍になると、エネルギー消費量は5.6倍になる。エネルギー消費量の増え方は、体重の増え方ほど大きくない(p158)

・体重1キロ当たりのエネルギー消費量は、体重のマイナス0.25乗に比例している、体重の大きな動物ほど、体の割にはエネルギーを使わない、大きな組織の中の構成員はサボっているとも言い換えられる(p160)

・小さいものでは、体積当たりの表面積が大きくなる。茶碗のお湯と風呂のお湯は、茶碗の方がすぐに冷める。こうなるのは、茶碗の方が堆積辺りの表面積が大きいため、熱が表面からどんどん逃げる(p164)

・ゾウの細胞がネズミの細胞ほど盛んに働くと、熱が体内にこもって体温がどんどん上昇する。自分の出す熱でステーキになってしまう、ゾウの細胞はたとえ働きたくてもネズミの細胞ほどには働けない。サボっているのではなく、働くことを自粛している(p165)

・ネズミもゾウも、一生という時間で使うエネルギーは、30億ジュールで同じ。ただし、ゾウは70年かけて仕事をするが、ネズミは2-3年で終える。ネズミは短いが、ものすごくエネルギーを使いながら、駆け抜けるような人生を送っている。時間の密度が濃い(p169)

・時計の時間だけを使って生物のことを考えるから、時間の密度を考慮する必要が出る、もともと生物により時間の速さが違うのだと考える方がすっきりする。どんどん仕事をやっているとは、生きているペースが速いわけで、これを時間が速いと言っていい(p170)

・昆虫は、成長段階で異なる時間を使い分けている。飛んでいるときは、飛ばない時の170倍ものエネルギーを使っているが、幼虫の時間はゆっくりで、成虫の時間は速いと思われる(p172)

・体を新品につくりかえるたびに(伊勢神宮方式)、時間がくるっと元に戻る。これが、時間の速度がエネルギー消費量に比例するかを考えられる(p175)

・社会生活の時間の速度もエネルギー消費量に正比例すると仮定すると、現代人の生活時間は、縄文時代の30倍速くなっている(p181)

・人間の体重当たりのエネルギー消費量は、20歳までは減少する(赤ちゃんと比べて3分の1)が、それ以降は徐々に下がる(p232)

・年を取ればエネルギー消費量が下がり、同じ時計の時間内になす仕事量が減る。あまり仕事をしていていないのに、すぐに時間が経ってしまった、時間が速く過ぎたと感じる。時間とは、その流れの中にいるときと、あとから振り返って思い出すときとでは、感じる速さが逆になる。(p232)

・老人の時間はエネルギーをあまり使わずゆっくりであり、その期間にやったことが少ないからこそ、振り返るとあっという間に経ってしまう(p233)

・時間が違うとは、生きている世界が違うと言ってもいいこと。その時間・その世界の中で一番いい生き方をすべき。年代による時間までもが異なるので、その年代年代の価値観をもって生きるべき(p234)

・ヒトの場合は、15億回心臓が打つと、41.5歳。縄文時代の31歳から、江戸時代:45歳、明治:43歳、昭和22:52歳、現在:80歳と寿命が長くなっているのは、医療の進歩のおかが(p235)

・現代人は、エネルギーを使って時間を買い取っている、その買い取り方には、1)便利な機械をエネルギーを使って動かして仕事を早く済ませて、自由に使える時間を手に入れる、2)長い寿命がある(p237)

2016年4月9日作成

Posted by ブクログ

動的平衡の隣においてあったから、切り口の違う話も読んでみようと思い手に取った。まさかナマコ研究者の本とは。笑

機能の継続性のための遺伝、環境の変化に対応するための有性生殖というのは納得感あった。ちょっとげんだい社会への批判はくどいかな。

ナマコは特殊に伸び縮みする皮によって、エネルギー消費が極端に少ないから餌を探すための脳もエネルギーを送る心臓もいらない

省エネになればなるほど皮が厚くなって美味しくなくなるから安全になる

エントロピー増大がある以上材料の継続は難しいから機能の継続を図るのでは?

しかも全く同じ機能の伝達では環境の変化に対応できないから有性生殖が発達したのでは?

大きいほど体積辺りの表面積が小さいからねつがたまりやすい。だから動きがのろい

Posted by ブクログ

名著「ゾウの時間ネズミの時間」の著者による一冊。講演録五篇に手を入れたものだそうで、タイトルから受けるイメージとはちょっと違う内容のように思う。

著者がナマコの研究者だとは知らなかった。第一章はそのナマコの生態についてのお話で、正直ここはツライ。ちっとも活動しないナマコを見ているうちに生物の「時間」について考えるようになったそうだが、やはりそう言われてもあまり興味の湧くものではないなあ、ナマコって。

第二章以降は、いくつかの切り口で今の社会のあり方について語られている。すごく目新しいというわけではないが、なるほどなあと思われるくだりがあちこちにあって、面白く読んだ。「現代人は膨大なエネルギーを使って時間を速くしている」「好きなものだけを集めて世界を作れば、それはご都合主義のうすっぺらなものになり、当人もうすっぺらな存在になってしまう」などなど。若干説教臭が漂うけど、エラソーな感じはないところが良いです。