あらすじ

夜、家を虎がうろついている……海辺の家で一人暮らす75歳のルースのもとに、ある日ヘルパーのフリーダが現れた。不思議な魅力を持つフリーダに、ルースは次第に心を許すようになるが。オーストラリアで多数の文学賞に輝いたサスペンスと抒情に満ちた傑作長篇。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

やや、や。

家の中に虎がいる…という発端から、これは何か不穏な話?と思う。そこに翌日現れたフリーダに、読者はこれはもうあやしいと思うのだけれど、夫に死なれ1人暮らしの75歳ルースとフリーダの気持ちが時々通い合ってしまうので、ルースも読者もついふらふらと心を許してしまいたくなる。一貫して、美しいけれど足を取られる砂浜を歩いているよう。

”明日は我が身”と身につまされながら読んだ。

どうやったら幸福に死ねるんだろう。

Posted by ブクログ

今も日本のどこかで起こっていてもおかしくなさそうな小説。

寂しさによって人は騙される。騙されることに救いを求めて騙される。結末が容易に予測できる中で、その予測の通りに静かに進行していく怖さを感じた。

現実に戻って、認知症は環境によってつくられる病気ではないかと思った。

Posted by ブクログ

オーストラリア、シドニー近郊のリゾート地。夫に先立たれ、海辺の家で一人暮らす75歳のルースは、ある夜、家のなかに虎がいる気配を感じる。それからほどなくして彼女の元に現れたのは、行政から派遣されたヘルパーだという大柄な女性、フリーダだった。精力的に働くフリーダに感化され、活力を取り戻していくルース。だが、二人の関係は徐々に歪み始める。孤独を埋める依存と支配、混濁していく認識能力を巧みな文章で描いたサイコサスペンス。

二人の関係がどのように崩壊していくかはフリーダ登場の場面からすでに予感されている。結末が見えた上でじわじわ心地良い依存関係が進行していく。内心はおかしいと気が付きながらも、脳のアラートを無視してフリーダを引き止めてしまう独居老人ルースの心理描写こそが肝だ。フリーダが支配力を強めるにつれルースの記憶力はぐずぐずに溶け始め、しまいにはフリーダまでもが演技を超えてルースの幻想に取り込まれて虎退治に躍起になる。

フリーダはおそらく、ルースが自分の嘘を暴くより狂うほうを選んだのだとわかっていただろう。ルースの息子たちはフリーダを怪しみながらも母親に会いにこない。リチャードも一回きりの逢瀬のあとは手紙を寄越すだけ(フリーダがルースのふりをして返事をしていたのだろうか)。ルースの虎を夜通し待ち続け、退治しようと言ってくれたのはフリーダだけだった。これは老女と詐欺師との歪んだシスターフッドの物語なのだ。

ルースはフリーダとの会話を通してフィジーで過ごした子ども時代を回想する。ルースの両親は診療所を開き、尊敬される宣教師だった。だが、そこから連想されるリチャードとの苦い恋の記憶は、白人富裕層として不自由なく生きてきた自らの人生に対する疑念と表裏一体だったのではなかったか。リチャードが帰ったあとからルースが加速度的におかしくなっていく様子は、クリスティーが『春にして君を離れ』で描きだした葛藤のさらに先を描こうとしているかのようだ。

フリーダが勝手に家に住み着いているとわかるシーンはポン・ジュノ監督の「パラサイト」を思いださずにいられないのだが、この小説はちょうどあの映画を金持ちからの視点に反転したような感じだ。だからどちらかと言えば私はルースよりフリーダに感情移入しながら読んだと思う。少なくともフリーダのことをサイコで理解不能な他者だとは感じない。ルースの孤独と同じくらい、フリーダ側の切実さにも共感をおぼえる。フリーダは「パラサイト」と同じく韓国映画の「別れる決心」のソレや、ピラール・キンタナ『雌犬』のダマリスと完全に重なり合う女性キャラクターだ。

闇のシスターフッド好きとしては結末に大満足だが、息子たちとエレンのパートで閉じるならフリーダには自供させなくてもよかったかな。最後までルースの支配者然として、弱みを見せるのは徘徊したルースの帰りを待っていたところと銀行の場面だけというほうが私好みではあった。いずれにせよ、自己欺瞞にまみれながら"寂しい"というメッセージを隠したルースの心理とその崩壊を表現しきった文体が見事。決して一つにはならない二つの孤独が寄り添い合う、哀しいぬくもりに満たされた二人のラストシーンはとても静かで美しかった。

Posted by ブクログ

オーストラリア・シドニー郊外の浜辺で一人ぐらいの女性。夫に先立たれ、孤独ではあるが、それなりに満足している生活。

そんな中、ある夜、“トラ”の気配を感じる。不安になり、遠く離れた息子に電話。

そして、翌朝、“ヘルパー”の女性がやってくる。

時には親友のような、時には親娘のような関係。

物語がすすむにつれ、主人公の女性の記憶も曖昧模糊になっていき…。

じりじりと迫る、不安と恐怖。そして、密林のもわっとした熱気。

物語の進行とともに、それらの濃度が増してくる。

結末もぞわぞわとするもの。

Posted by ブクログ

夜にトラが来た。そのことを息子に話すと、息子の対応から、主人公は少し痴呆の可能性があることがわかる。

その彼女を巡る物語。

彼女の視点から、孤独や不安が語られる。思考がまとまりきらず、痴呆の人の世界はこんなものだろうかと感心する。

母親を独りきりにしていたことを、後悔する息子達には、今介護してる身からも、同情する。自分の家庭や都合が優先しちゃうのはよくあることだし、そばにいないと症状の深刻さは気がつかない。気が付きたくない、という心理もあるだろうし。

Posted by ブクログ

海辺で一人穏やかに暮らす老女ルース。

ある朝目覚めると、家の中にトラがいた、と言う。。。

トラの出現の直後に突然やってきた、自称ホームヘルパーの女、フリーダ。

彼女たちに一体何が起ころうとしているのか?

軽度の痴呆が見られ、現実と幻想の境をさまようルースの心理状態が見事に表現されている。読んでいてホントに危なっかしい。そしてそんな彼女の世話をするフリーダの様子がルースの視線で描かれている。

二人の女の微妙な人間関係、海辺の静かな風景、トラ。そしてやるせない結末。

高齢化社会とそれを取り巻く環境と人の絆について改めて考えさせられた。

Posted by ブクログ

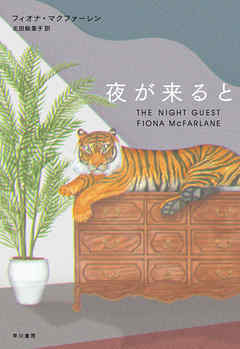

チェストの上で寛ぐトラの装画と、朝の四時にリビングに漂うトラの気配に、冒頭から期待値が上がる(トラが個人的に好きなのだ)。

トラの気配と共に生じた切迫感で胸が騒ぐ朝に自治体派遣のヘルパーと名乗る女性が現れる。主人公の視点があやふやになってくるのにつれて不穏さがどんどん増し、現実が溶けていく様がスリリング。ついついページをめくる手が早まる。

でも、一人の読み手としては、主人公であるルースの視点から見た混沌のクライマックスで物語をぷつんと終わらせて欲しかった。何が事実か分からない不安感の高まりと心理描写が最大の読み応えなので、現実の視点から語られると少しだけ熱が醒めてしまう。

もちろんエピローグには静かな余韻を感じられるので我儘な感想だとは思う(猫のその後が描かれるのはOK。どんな本でも猫だけは幸せでいて欲しいのだ)。

フィジーとオーストラリアを舞台とした情景描写も美しい。

1953年に即位したエリザベス女王が連邦ツアーでフィジーを訪れた当時、フィジーはイギリス植民地であり、プランテーションの労働力として同じ植民地であったインドからヒンドゥー教徒である多数の移民が入植していたこと。

1945年に「死の行進」として語られる、日本兵によるオーストラリアとイギリス軍兵士捕虜の収容所移動があり、多くの犠牲者が出たこと。

これらは本書を読む上で必要ではないが、ルースの回想における背景として記しておこう。

Posted by ブクログ

なんだろう、ともかく重い。ページ数のわりに読むのがえらい難儀するのは、言葉が難しいというか、予測不可能な言葉遣いというか。終盤に向けてどうなるか分かってるようにも思うのに、どうにも一気に読ませないという、適当に端折って良いものか、いや、ちゃんと読まないといかんのかも、と思いながら、じんわりと読み進む。

でもトラは良かった。トラと真剣に格闘するシーンは良かった。トラ可愛いよね。