あらすじ

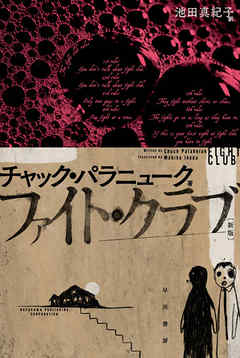

おれを力いっぱい殴ってくれ、とタイラーは言った。事の始まりはぼくの慢性不眠症だ。ちっぽけな仕事と欲しくもない家具の収集に人生を奪われかけていたからだ。ぼくらはファイト・クラブで体を殴り合い、命の痛みを確かめる。タイラーは社会に倦んだ男たちを集め、全米に広がる組織はやがて巨大な騒乱計画へと驀進する――人が生きることの病いを高らかに哄笑し、アメリカ中を熱狂させた二十世紀最強のカルト・ロマンス。デヴィッド・フィンチャー監督×ブラッド・ピット&エドワード・ノートン主演の映画化以後、創作の原点を著者パラニューク自らが明かしたあとがきと、アメリカ文学研究者・都甲幸治氏の解説を新規収録。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

私は野生を忘れた草食動物です。現代人に野生を取り戻させる圧巻の文学。

「私はジョーの前立腺です」から始まる、私は〇〇です、が好きだ。この構文、ファイト・クラブ構文と言っても良いのではないだろうか。(元ネタは雑誌みたいだけど)

ファイト・クラブの創設者、タイラーは「僕」のもう一つの人格だった、というところに何故気がつかなかったのだろうと思うほど、比喩やシーン転換が巧みだった。

そして、殴り合い、全身に怪我をしながらでないと到達できない境地。私たちはフィクションを通して、とても自分では体験できないあらゆる体験ができるのだが、この「ファイト・クラブ」の描写は、騒乱プロジェクトや、タイラーのキスなどは、私たちがどんなに賢ぶろうと、動物で、有機物で、暴力の本能を持ち、血を流し、汚物で世界を汚し、死ぬということを、これでもかと訴えてくる。私はジョーの荒れ狂う胆のうなのだ。

文明は、私たちを野生から遠ざけていく。本能に近い部分はより隠蔽され、私たちに刺激を与えるのはいつでも人工のものだ。それに抗うかのように、ファイト・クラブは、自らの肉体、血肉を使うことで、自分という人間と向き合う場なのだ。

頭に焼きついて、ファイト・クラブを、チャック・パラニュークの文章、世界を欲してしまう自分がいる。

Posted by ブクログ

これはすごい。

一世を風靡した”ファイト・クラブ”。

当時映画は観た記憶はある。

とんでもなくかっこいいブラッド・ピット、激しい暴力性のイメージが強烈なまでの印象を残している。

が、それ以外の物語の部分となるとほぼ忘却の彼方。

原作を本で読んだこともなかったし、チャック・パラニュークの名すら意識したこともなかった。

最近、『ファイト・クラブ』の作者が長い空白の時を経て新作を出したと聞き、この機会に読んでみるかと手に取った一冊。

まず、度肝を抜かれるのがその文体。

最初は何を言っているのかほぼ頭に入ってこない。

何やら精神に異常をきたしているのか、薬でトリップしてしまっているかのような支離滅裂さと急速な場面転換。

ただ、注意深く、というかちゃんと言葉を沁み込ませて読んでいくとギリギリ理解できる。

理解できてくると、そのぶっ飛び具合が逆にかっこいいとさえ思え、クセになる。

なんとも不思議な文体だ。

デイヴィット・ピースとかジェイムズ・エルロイなんかを彷彿とさせるが、彼らともまた一味違う。

著者あとがきを読むと完全に狙った結果のようにコメントしており、ものすごい技術だと感じた。

そして、この文体を新訳で見事に表現しているのが池田真紀子さん。

最高です。

物語性としても、これはこの世界観に憧れ、かぶれる輩が多く出てくるだろうと思うような中毒性のある陶酔感が半端ない。

不眠症に悩みながらサラリーマン生活を送り、そこそこの暮らしをしているものの今ひとつ生きている実感が薄い主人公。

迫り来る死と向き合うことでその空虚さを埋めることが出来ると気付き、病を詐称し、様々な病気の互助グループ通いをするが、そこで出会ったマーラ・シンガー。

彼女も自分と同じ詐病と確信する。

なぜなら、自分と同じく複数の互助グループで見かけるから。

彼女が居ると見透かされているようで互助グループの活動に没入できない。

何とかマーラと話を着けようと近づくが、あえなく交渉決裂。

そんな中、出会ったタイラー・ダーデンというカリスマ男。

最初はウェイター業の中で行うちょっと過激ないたずら(と言うには悪意ありすぎだが)と少人数での”ファイト・クラブ”の開催を共に行い、やや歪んだ方法で人生の彩りを取り戻して行くのだが、次第にエスカレートし、コントロールが効かなくなって行く。。。

”生”を実感するために繰り返す、正気とは思えない暴力、悪事の数々、狂乱。

ともすると、足を踏み入れてしまいそうになる危うさを牽引力とするカルト的でパンクな唯一無二の物語。

Posted by ブクログ

タイラーと知り合い殴り合い傷つくことで生を感じるサラリーマンの僕。タイラーが作ったファイト・クラブは秘密結社のごとく闇に潜り巨大化し様々な事件を巻き起こす。好きではない世界観なのに文章が詩的でとてもきれいで引き込まれる。しかし社会生活でも私生活でも行動は奔放でも規則からは逃れられず、むしろ規則あってのファイト・クラブ。自由って何だろう? タイラーを神と崇めたくなる気持ち、わかる気がする。現在もどこかにファイト・クラブはありそうな気がしてならない。

Posted by ブクログ

映画は未見。ていうかよくこれ映画にできたなーどうやって映像化するんだよこれ

現代人は、みんな心の奥底にタイラー・ダーデンを飼っているのかもしれない

退屈な日常から引っ張り上げてくれる破天荒なカリスマというみんなの妄想が、実際に表出してしまったら……?

みんなが「アイツの指令なら仕方ないよねー」って言いながらメチャクチャに暴れるための言い訳にできる存在がいたらどうなる……?

っていうのが、この物語の本質だと思う

Posted by ブクログ

濃い。

映画版は視聴済みですが、原作を読んでやっと"カルト的"に支持される理由が理解できた気がします。

痛みや暴力の描写に濃淡があるなら、本作は原液の濃さでした。

大量消費の既製品に囲まれ、社会の歯車になって生活する。そうして生の実感が薄れ不眠症を患った主人公が、死を目前にした当事者たちと居るときだけ「自分は生きている」と感じることができる。

しかし、それは麻薬でした。

主人公はどんどん先鋭化していき、より強い生の実感を求めてファイト・クラブを創ります。このとき彼は、ファイト・クラブを創りスペース・モンキーを組織したタイラー・ダーデンが自分自身だと気がついていません。

タイラー・ダーデンは主人公の人格の一つであり、強い欲望が形を持った姿でもあった。

忌むべき父、神のメタファーを内面化し、究極の暴力を作り上げ、そして最後には自身の手で破壊します。

マーラの存在は救いにならなかった。主人公は男性性を憎みながらも欲していて、マーラへ向けたのは嫌悪と依存でした。それを愛と言ってしまう。

主人公にとって、彼女もまた人生の消費財の一つに過ぎなかったのだと感じました。