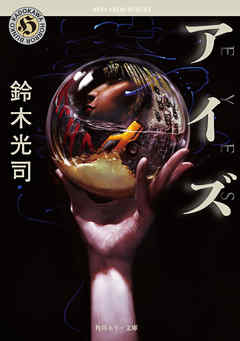

あらすじ

日常の隙間に潜む恐怖の数々。マンションのドアに書かれた不気味な文字、夜光虫に縁取られた青白い遺体、映画の映り込む失われた記憶、奇妙な現象が起こる町営住宅……。著者真骨頂の恐怖短編集!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

分かりやすく幽霊、ていうより何かと何かが繋がって、ゾッ、て話が多い。日常の中に潜む違和感、これと何かを自分の中で紐付けて意味を与えてしまうと、途端に得体の知らないものによる力を感じて恐怖にとりつかれる。

「しるし」がちょっといい話で好き。

全体的に不思議な話、て感じのが多い。

Posted by ブクログ

不思議な話たちが集まっていてとても面白く読ませていただきました。因果応報な感じのテーマでどの話もとても良かったです。

個人的には人形の話と、海の話が好き。

Posted by ブクログ

ホラー短編集。あまりにも『リング』『らせん』『ループ』の三部作が傑出していたせいか、しばらく鈴木光司作品は低迷していたかに見えた。しかし、巻頭作品『鍵穴』を読んだ時、昔の鈴木光司が帰ってきた事を実感した。

『鍵穴』『クライ・アイズ』『夜光虫』『しるし』『檜』『杭打ち』『タクシー』『櫓』の8編が収録されており、全て恐怖の質が異なり、オトナのホラー短編といった趣きである。個人的な好みは『鍵穴』『夜光虫』『しるし』かな。

3月にBSフジで3週連続で6編がドラマ化されるようだ。ドラマ化されるのは、『鍵穴』『タクシー』『クライ・アイズ』『檜』『夜光虫』『杭打ち』。

Posted by ブクログ

角川ホラー文庫に同名タイトルを見つけて

久しぶりの鈴木光司さんです

「鍵穴」

大学生の時の友人のアパート

鍵穴から除いた部屋

心不全で亡くなっていた友人

その跡地のマンションを買ってしまう

呼ばれちゃったね

「クライ・アイズ」

二組の男女

一夜のカップと愛人のカップル

それぞれの思い違いが不幸を呼ぶ

「夜光虫」

客とのクルージング中に海上で娘を見失う母親のホステス

海に浮かぶ子を見つけてしまうが、それは男の子

これは、怖い

リアルにありえる勘違い

「しるし」

両親と姉弟の家族の中に母方の祖母が入り込む

少しづつ崩れる関係性

玄関の表札の印と絡めてオカルト的に

「檜」

映画で見つけた自分の生まれた村

そこにたどり着いた時現実に引き戻される

悲しくて好き

記憶にあるからドラマとかになったかも

「杭打ち」

ゴルフ場に槍に背を刺し抜かれた死体

「タクシー」

読み解くのに手間がかかったが

結婚生活に見切りをつけたい新しい恋に進みたい悲しい女性の行方

「櫓」

その土地に彷徨う過去の怨念

なぜか現代の少女に勇気を?

ホラー短編集というより

日常の中の不思議のストーリー

Posted by ブクログ

死者に呼ばれる又は連鎖する話しが多い。ちょっと怖い感じの話しの短編集。それほどではないがそれなりに面白い。いつも読んでる小説と違った雰囲気で気軽に読めた。

Posted by ブクログ

かなり難解な本ばかり立て続けに読んできたのでちょっと休息、ということでエンタメ系小説を開いた。

昔読んだ「リング」シリーズは私には「怖い」感じはなかったが、面白く、しかも次々と意想外な視点を提案し、描破しぬけるストーリー構築の力業に魅力があった。

その鈴木光司さんの「ホラー」短編集である。

ホラーといっても、さほど恐怖感を激しくあおるものでもなく、どちらかというと「世にも奇妙な物語」にふさわしいような、軽めの印象だった。

この本を絶賛する気は無く、また、この本にべた惚れした読者をくさす気も無い。個人的に気になった点を書いておく。

大半の短編小説が、最初の方で主要な登場人物が出た際に、日本語漢字でフルネームが記されることに違和感を覚えた。しかも、読み間違いを避けたかったのかいちいち読み仮名までふってあるために、ますます違和感が強くなった。

短い小説なんだから、人物を毎度フルネームで紹介する必要があるのかどうか。

しかし、小説というものは、その本質からいって、虚構の肉を生産することが基本ではある。氏名とか、何時何分とかいう細かいディテールが、「本当らしい虚構」を読者の現実に似た体験として結実するために、必要とされる。いわば最初から小説は「どうでもいい些事」をツラツラと連ねていくことに本道がある。

しかしこの作品集のように名前をフルサイズで示されると、読者である私の容量小さなワーキング・メモリの何割かはそれに占められてしまうので、少々効率が悪い。しかもあっという間に短編が終わってしまうと、次にとりかかるまえに、自力でなんとかワーキング・メモリをクリアしなければならない。これがちょっとおっくうだった。

あと、文章術、小説構築術に関して。

「指にはめた指輪の台座には、こぼれ落ちようとする朝露の大きさで、ピンクダイヤモンドが光っている。」(P164)

この文がテクニカルなのは、ここでの重要事がダイヤモンドではなく、引き合いに出される「朝露」のイメージの方だからだ。しかも4行後には、「葉先から水滴がこぼれ落ちて」と来るから、イメージが継続されている。

ところがこうしたテクニックは、小説のレトリックとして珍しいものではない。

むしろ、この作品にあっては、「朝露」は単に朝の情景を描写しているということにしか役だってはいないのだから、さほど効果的ではない。

厳しいことを言えば、あまり緊密度のない、研ぎ澄まされていない文章で、この作家の天分であるストーリー構築を生かし切れていないもどかしさを感じた。

まあ、そんなに悪いとは言わないけれど。