あらすじ

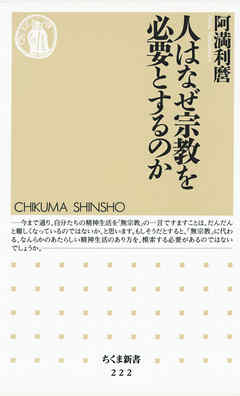

宗教なんてインチキだ、騙されるのは弱い人間だからだ―「無宗教」を標榜する日本人は、たいていそう考える。しかし、そんな「無宗教」者も、「本当の生き方」を真剣に模索しはじめたとき、また、人の死など身にあまる不条理を納得したいと願ったとき、無宗教ではいられなくなってくるのではないだろうか。宗教に対する誤解にひとつずつ答え、そもそも宗教とはどういうものなのかを説き、「無宗教」から「信仰」へと踏みだす道すじを平易に語っていく一冊。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

人は生きてる限り仕事や恋愛、学業、それに親の介護や子育てなど何らか悩みを抱えながら生きている。それらに一切の悩みなく、全てが順調、経済的にも全く問題なし、というのはどこか石油でも掘り起こしたような遠い国の王族ぐらいであろう。そういった人たちでさえお金の使い道で悩んでいるかもしれないが。人は悩んだり困ったりした際に、カミサマ助けてと心の内で叫んだりする。日常では無宗教を公言しながらも「いざ」という時は「何か」に救いを求めてしまう人が大半だろう。世界の五代宗教と言えば、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教だがそれ以外にも新興宗教と呼ばれるものが日本でも沢山生まれてきた。日本人の多くは無宗教と言われることもあるが、人が亡くなった際には仏教の宗派のいずれかのお坊さんがいらして経を唱えてくれる。その時初めて自分の家が昔から特定の宗派に属していた事を知る若者も多い事だろう。そうでなくてもクリスマスや端午の節句、お盆に先祖を迎え入れるなど、家や地域によっては更に一年中イベント尽くし、宗教的な行事と一緒に生きているといっても過言ではない。日本の神様、八百万の神そして神道含め、様々な神様に触れて生きているせいで、特定の宗教に属している認識が薄くなった結果、何も属していない無宗教という認識が広がっていったのではないか。

本書はそうした宗教及び宗教的なものに人が惹かれていく理由や過程についてわかりやすく教えてくれる。私個人は多くの人と同様に、特定の宗教には属していないが、質問されたら日本固有の神道を中心としたあらゆる宗教の良いとこどり、とでも答えるだろうか。果たして過去に国内最大のテロを起こしたオウム真理教や、政治との関係性が大きな問題になった統一教会、駅前で毎日の様に勧誘的な行為を繰り返すキリスト教系の宗教団体などを見ていると、なぜそういったものに人は入り込んでいくのか理解が難しかった。

なぜ人は宗教を信じるのか。前述した様に人は悩みを抱えているから、何かにすがりたくなる事はあるだろう。私には自分のことは自分で何とかしろという気持ちもあるから、どこか精神的に弱い部分を補完するくらいの事ではないかと思ったりもする。ただ自分ではなく、自分に深く関係する親や子供の事だったらどうだろう。自分の子供が不治の病に侵されてしまったり、どうにもならない状況に陥ってしまったら、もう自分の力ではどうする事も出来ず、何かに祈りたくなる気持ちも理解できる。そうした自分の力が及ばない事は大きな理由になり得る。

そして人が生物である以上絶対に避けられない死への考え方も同様ではないか。死んだらどうなってしまうのか、死後の世界はあるのか、死に際して自分の生まれてきた存在の意味は何であったのか、こうした解決できない精神的な世界の問題も解きようがない。勿論物理的な肉体は朽ちて自然に還っていくとしても、多くの説明できない霊的な事象に対して私は明確な答えを持っていない。それを否定できない以上は、やはり精神が死んだらどこにいくのかは答えようがない状態にある。もしかしたら私も今医者に余命3ヶ月と宣告されてしまったら、きっと恐らくはそうした疑問を解き明かすために宗教を見つめ直すかもしれないと思う。

そうした自分の力で解決できない(本書では不条理と呼んでいる)悩みや死は宗教に入っていく大きな要因になり得る。そうした人々を「ダメ」だと否定もしないし、何かそうした理由があることを理解できないと、ただニュース報道を見て、だから宗教はダメなんだと判断してしまいがちだ。宗教がある所に理由があり、それを信じる人にも理由があり、そして救われる事実がある以上は存在の価値や意義は十分にあると思う。そうした間接的な理由を知る上でも本書は大変参考になる。

Posted by ブクログ

本の題名と内容は一致していない。

第四章あたりで、宗教を必要としないで「納得」していく人もいる、という結論が出ているし、「なぜ宗教を必要とするのか」は中心的な議題ではなさそうと感じた。

五章六章は、「どのようにすれば宗教と出会えるか」について。

「はじめに」で書いてあるけれど

ムラの消失や「自然宗教」の衰弱の中で、「無宗教」ではやっていけない。そんな中でどのような道を選ぶか、その一つの選択肢としての宗教の紹介

というのがこの本の内容かと。

(ほかの選択肢として、「無神論」、「無協会派」、「道」、文学、老荘思想、哲学などがあげてある)

(「このような、宗教の代わりになる文化が発達したところでは、なにも、小難しい宗教を選択する必要はなかったともいえます。」p17)

Posted by ブクログ

宗教への批判を分類し、各批判に答えている3章が

個人的に得るものが多かった。

宗教への批判は的外れなものが多い。

日常では遭遇しない、

常識では対処できない事柄に遭遇した人は、

その意味を求めざるおえない。

宗教とはそれに「納得」する説明を与えるものである。

著者は「自然宗教」において大切である習慣は

近年急速に衰えていると考えており、

宗教に代わる精神的支柱を探索することが必要であると主張し,

いくつかのケースを紹介している。

Posted by ブクログ

『日本人はなぜ無宗教なのか』の続編。日本人は一般的に、無宗教とは言いながら、立派に宗教的な精神生活を送ってきた歴史を検証しながら、丹羽文雄さん、夏目漱石さん、兼好法師などの綴ってきた文書を分析し、日本人の宗教観を抉り出している。

フットルース的な資本主義が進行し、日本人もニヒリズムに陥ってしまうリスクはつねに付きまとう。

科学万能主義が蔓延ってきた戦後日本社会、いまこそ、健全な宗教生活を日本人自身が取り戻さなければならない時だろう。

法然、親鸞の浄土教への展開をじっくり学んで行きたいものである。

Posted by ブクログ

「無宗教」と表現される日本人の宗教観を分析した本です。日本という精神風土は、決して宗教から離れたものではないことが分かります。

「宗教学通論」という授業に対する期待の2~3割はこの本で満たすことができると感じました。

Posted by ブクログ

○一方、「自然宗教」とは、「自然発生的」な宗教という意味です。自然を崇拝するという意味ではありません。「自然宗教の特色は、「創唱宗教」と比べるとはっきりします。つまり、教祖とよばれるような人はいないし、聖典にまとめられるような明確な教義もありません。たとえば、日本の「自然宗教」では、人は死ねば、一定期間子孫の祭祀を受けることによって「ご先祖」になることができるし、その「ご先祖」は、やがて孫や子となって生まれ変わってくるとか。このように、人は死んでも「ご先祖」になることができる、そして年中行事を通じて子孫と交流することが出来る、と信じられている所では、人は死後に大きな不安を抱くこともなく生きていくことが出来る。

○日本人の言う「無宗教」は、無神論のようにけっして宗教の全面的否定ではないのです。むしろ無宗教を標榜する人は自然宗教のきわめて熱心な信者であることが多い。そして興味があるのは、こうした「無宗教」を標榜する多くの人が、創唱宗教には距離を置く傾向が強く、しばしば創唱宗教には無関心になりがちだということです。

○このようにムラの和を第一とする考え方に立つ以上、創唱宗教に関心をもつことは、ムラの和を乱す行為につながることになります。したがって普通は人々は先祖伝来の習わしの中で暮らす道を自然と選ぶことになり、無宗教になることが当然だということになる

○しかし、自然宗教がいつまで生き続けることが出来るのか、ということになると大いに疑問です。つまり、今まで通り、自分たちの精神生活を無宗教の一言ですますことは、だんだんと難しくなっているのではないかと思います。もしそうだとすると、無宗教に代わるなんらかの新しい精神生活のありかたを、模索する必要があるのではないでしょうか

○人はどのような考え方であれ、それによって人生の意義や死後の安心が納得できるのであれば、その考えに従うものなのです。死ねば無になる、というのも、一つの納得の仕方なのです。死ねば一切が無になる、ということが科学的だから、という方もいらっしゃるでしょうが、果たして科学的に証明できることがらでしょうか。

○明治の宗教哲学者で、親鸞の仏教を近代に甦らせた清沢満之とおいう人は、宗教と科学がぶつかる場合には、科学は科学の立場で、宗教は宗教の範囲において、それぞれが解決するように試みるべきだと述べています。

○つまり、地獄・極楽の問題は、今日ではもっぱら非科学的だと頭から決めつけて取り合わないということが一般的です。しかし、問わねばならないのは、どうして昔の人々がこのような地獄・極楽という世界を必要としたのか、ということでしょう。

○佐藤によると、自然の悠久に比べたとき、自己のあまりのはかなさに愕然とした人間が、その悲劇を自然との一体感によって越えようと努力するところに生まれる境涯が、風流にほかなりません。風流はときにもののあわれ、とか無常感ともよばれてきたと佐藤はいいます。

○現代社会が、思想・信条の自由を前提にする限り、またそれがこれからの国際社会の約束である限り、宗教に対する正確な理解が欠かせないことはいうまでもありません。自分が無宗教であっても、そしてもはや宗教入らないと高言していても、宗教がどのようなものであるのか、十分な知識と共感がなければ、宗教の信者との共存はもちろん、多様な価値観の持ち主たちとの共存も、むつかしいことになるでしょう。

○因縁話が他罰から自罰への切り替え点になっている、という指摘は重要です。私の見るところ、内省こそ、すべての宗教の出発点。自らの内部の悪や罪、無力を自覚することなしに、宗教的世界は開かれることはありません

○それは、インチキ宗教とそうでない宗教とのちがいは、その宗教に近づいてみて精神が明るくなれば真正の宗教であり、逆に精神が暗くなれば、間違いなくインチキ宗教だということです

○呪術は、願いごとの実現のためには、神仏であっても脅迫するのです。神仏を脅かしてでも自己の願望を遂げようとする、その飽くことのない欲望実現の精神こそ、呪術の本質なのです。そこには自己を内省する精神はありません。自己はなによりもかわいい存在であり、その欲望の追求にはなんの疑問も発せられません。ひたすら欲望の実現だけを目指す宗教では、やがて人々は欲望のぶつかり合いの中で疑心暗鬼に駆られてくるでしょう。

○しかし、すでにのべてきたように、宗教は非常の言葉に耳を傾けることから始まるのです。非常の言葉に耳を傾ける人は、常識の立場に踏みとどまっている人から見れば弱い人に映るだけでしょう。弱いという判断は、あくまでも常識が下すものです。

○耐えるだけの世界!それは苦しみの世界です。この忍土である世間を、どのように耐えていけばよいのか。移ろうことなく、動揺することのない、確固とした基盤が必要ではないのでしょうか。そうした基盤に足をおいて初めて、耐え難い世間も耐えてゆけるのではないか。こうして老人は、本当にたよりになるものを求めて長い遍歴の旅に出たのです

○死が宗教への踏切板になるのは、死によって鮮明となってくる人間の有限性や、そうした有限性を自覚することがないところに生じる種々の苦や悲劇に逢着し、そうした苦や悲劇から抜け出たい、と切実に希求する場合なのです。そもそも、宗教は、絶対的な救済の原理を提示するものです。死の問題も解決はするが、それがすべてではありません。むしろ死によって象徴される、人間の有限性に発する苦の解決にこそ、宗教の役割があるのです。つまり、死はそれだけでは宗教への十二分な踏切板にはならないとおいうことです。

○大切なことは、人がそれぞれに固有であるのは、ひとえにその人が背負っている「業縁」が個別であるからだ、ということなのです。

○日頃、常に忙しく動き回っていて、手持無沙汰が一番恐ろしい人は、どのような心持なのでしょうか。本当は、心を紛らわせる手段をもたずに、ひたすら独りでいることがのぞましいのですが。世間に従っていると、心は世俗の塵にまみれて、迷いがちとなりますし、人と交際すると、発する言葉も他人のことばかり気にして本心をあらわすこともありません。人と面白く戯れたと思っても、争いとなっていることもしばしば。恨んだと思うと喜んだり、心はなかなか一定しません。また、思惑がやたらにはたらいて、損得ばかりが気になることです。そうした様は、迷っている上に酔っているようなものであり、その酔いの中でさらに夢を見ているというに等しいものです。忙しく走り回っているかと思うと、呆然として大事なことを忘れてしまっている、これが人の常態というものなのです。ですから、大切なことは、まだ「まことの道」には通じてないとしても、心身を悩ます条件となるようなことから身を遠ざけて、静かにし、世事に関与することなく、心を静かに保つことなのです。

○これからの時代は、無宗教というだけでは十分な精神生活が展開できないのではないか、実際、自然宗教の基盤であったムラ社会が崩壊している今となれば、ますます、無宗教でやってゆくことは困難となるのではないか、その上で無宗教に代わる道へのステップを模索することにした。

Posted by ブクログ

『日本人はなぜ無宗教なのか』(ちくま新書)の姉妹編ということですが、前著が日本人の「無宗教」的宗教観の歴史的経緯をくわしく解説しているのに対して、本書は著者自身が考える「無宗教からの宗教」がストレートに語られているように思います。

著者はとくに浄土宗・浄土真宗の「凡夫」という発想に共感を寄せており、その考えを現代の信仰をもたない人びとにもわかりやすく説明しようと試みています。

Posted by ブクログ

「日本人はなぜ無宗教なのか」に続く本。

タイトルとは違い「なぜ宗教を必要とするのか」では

なく、「無宗教と言われる日本人の宗教観」と「宗教心

を持っているであろう日本人がこれから既存の宗教と

どのように関わり合うか」について書かれた本と言える

のではないか。

「宗教」への道のりを示すガイドブック的内容でもある

のだが、その役割を果たすには新書というボリューム

では、圧倒的に足りないという気がする。

Posted by ブクログ

[ 内容 ]

宗教なんてインチキだ、騙されるのは弱い人間だからだ―「無宗教」を標榜する日本人は、たいていそう考える。

しかし、そんな「無宗教」者も、「本当の生き方」を真剣に模索しはじめたとき、また、人の死など身にあまる不条理を納得したいと願ったとき、無宗教ではいられなくなってくるのではないだろうか。

宗教に対する誤解にひとつずつ答え、そもそも宗教とはどういうものなのかを説き、「無宗教」から「信仰」へと踏みだす道すじを平易に語っていく一冊。

[ 目次 ]

第1章 死ねば「無」になる

第2章 「無宗教」を支える心

第3章 「無宗教」者の宗教批判

第4章 宗教への踏切板

第5章 「凡夫」という人間観

第6章 兼好法師からのメッセージ

[ POP ]

[ おすすめ度 ]

☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度

☆☆☆☆☆☆☆ 文章

☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー

☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性

☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性

☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度

共感度(空振り三振・一部・参った!)

読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)

[ 関連図書 ]

[ 参考となる書評 ]