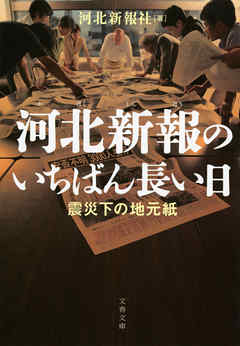

あらすじ

あの日――2011年3月11日、仙台に本社を置く東北地方のブロック紙・河北新報は壊滅的な被害を受けました。沿岸の支局は津波にのまれ、安否不明の記者や販売店関係者が続出。本社のコンピューターが倒れて紙面制作の機能を失い、休刊の危機に瀕します。しかし現場は、「それでも新聞をつくる!」という気概を失いませんでした。極限の状況下で、彼らは何を考え、どう行動したのか? 新聞人たちの凄絶な闘いの記録が本書です。被災者に寄り添った紙面づくりが胸に迫ります。あの日を忘れないためにも、長く読み継がれるべき書です。

...続きを読む

当時、私は都内某所のビル18階におりました。大きく長い揺れ、徒歩で数時間かけて帰宅したこと、実家や友達となかなか連絡が取れなかったこと、その後、流通マヒにより業務が大混乱になったこと…冒頭のシーンで記憶が蘇ります。きっと一生忘れられないでしょう。

この作品は、現地の有力新聞「河北新報」が百年以上続いた「無休刊」を守りぬいた激闘の記録です。1日1日の記者・スタッフ・被災者の様々な困難・葛藤を振り返り、その結晶として章末に翌日の紙面が来る構成となっており、紙面を見ると自然と泣けてきます。想像を絶する被害状況をセンセーショナルに伝える全国紙とは一線を画した「被災者目線」で伝えていく。その結果、地方紙としての存在意義を見出していく。ただ感動した、では終われません。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

個人的な話になるが、この本を読み終わった5月3日は、28年前朝日新聞阪神支局襲撃事件の起こった日だ。当時学生で物を書く仕事に憧れていた私には、とても衝撃的な事件だった。中でも銃撃された記者が「指はあるか!」と叫んだという逸話が忘れられない。命の危険にさらされても、なお書くことへの執念は捨てない、その記者魂に圧倒された。

河北新報という名は2013年4月、横浜の日本新聞博物館で初めて知った。震災報道を伝える展示会が開かれていて、その紙面が掲示されていたのだ。生々しい紙面、そして震災の日も発行されていたことへの驚きで、息を吐くことしかできなかった。

この本に描かれた、紙面の裏にあった葛藤は想像以上だった。「紙齢(しれい:新聞の発行日数)を絶やさない」ことへの執念。組版基本サーバーのディスク装置が倒れ、制作が危ぶまれたが、新潟日報に紙面を作ってもらえるようになる。2004年の中越地震を経験していた新潟側の呼びかけで、2006年から有事には強力する協定が出来ていたのが役立ったのだという。このことが象徴するように、人と人との繋がりが震災後の河北新聞を支えていく。編集局、記者ばかりでなく、販売店など、新聞に関わるすべての人々を描くことで、新聞のもつ底力をより大きく感じた。

一方で記者たちの被災者に対する思い、人間らしい弱さや苦悩も生々しく胸に迫る。ヘリで空撮を行っているカメラマンの目に映る、学校屋上に非難した人々の作った「SOS」の文字。助けてあげられず「ごめんなさいね、ごめんなさいね」と言いながら写真を撮り続け、その写真の報道で助けになれればと祈っていたというが、現実は厳しかった。その人々が救出されたのは1週間後、その間ほとんど食べ物もなくスティックシュガーをなめていたという。その事実を後日知ったカメラマンは、自分の仕事が役に立っていなかったと苦しむ。

ここに描かれている記者や編集局の人々も被災者だ。水や燃料・食料不足の中、極限の状態で新聞を作っている。編集局と記者たちの温度差を感じた報道部次長が、アンケートを行い、その苦悩が明らかになる。精神も体力も限界の中で報道するという使命と、被災者に役立っているのかという無力さ。その狭間で葛藤する人々の言葉を細やかに拾い上げたことで、彼らの姿が浮き彫りになり、まっすぐに響いてくる。

河北、という言葉は「白河以北」という意味で、「白河以北一山百文(白河より北は荒れ地ばかりでひと山百文の値打ちしかない)」という侮辱的な言葉への反骨精神からなるという。東北人らしい粘り強さ、やさしさを持って、これからも紙齢を絶やさずにいて欲しいと心から願う。

Posted by ブクログ

自社も被災したにもかかわらず、新聞を発行し続けようとする河北新報の地元紙としての使命感。その戦いの記録。

宮城県の死者が万単位になることが分かったときに、新聞の見出しの文言を「死者」にするか「犠牲者」にするかで悩み、ただ一紙「犠牲『万単位に』」とした河北新報。それは被災者に寄り添うと決めた地元紙ゆえの苦悶。

石巻市上空のヘリで飛んでいると、小学校の屋上に「SOS」の文字を発見したカメラマンは、写真を撮り続けることしかできない。救助の手を差し伸べたいけれどもそれができない無力感。

それでも、この写真が新聞に載れば速やかな救出活動が行われることを期待していたが、後に明らかになった事実によると、このとき屋上で助けを求めていた人たちのところに医療チームが到着したのは1週間後だった。その厳しい現実に苦しむことになるカメラマン。

人々が津波にのみ込まれる様子を捕らえたスクープ写真の掲載を取りやめる。被災者とともにあると決めたことが、心の葛藤を生むという現実。

過酷な状況下に置かれた記者たちの葛藤に心揺さぶられる。そこはまさに戦場のようであった。

発災後、被災地で起こっていたことを再認識するためには良質なノンフィクションだった。

「あなたは頑張れと言うけれど、わたしたちはもう頑張っている」という被災者の言葉が心に痛かった。