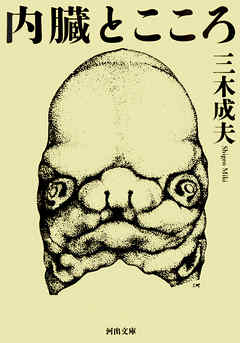

あらすじ

「こころ」とは、内蔵された宇宙のリズムである―おねしょ、おっぱい、空腹感といった子どもの発育過程をなぞりながら、人間の中に「こころ」がかたちづくられるまでを解き明かす解剖学者のデビュー作にして伝説的名著。四億年かけて進化してきた生命の記憶は、毎日の生活の中で秘めやかに再生されている!育児・教育・保育・医療の意味を根源から問いなおす。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

読みやすいが内容は深い。

・内臓感覚が大事

・舌は内臓感覚が体壁感覚で支えられたもの

・赤ん坊は舌で舐めてものを把握する。このときの体験が成長してからの知覚に影響する

・生き物では性と食の2つの相が交代している。意識していなくてもひとりでにそうなっている。

・生命の主役は内臓系(植物器官。心に関係)で体壁系(動物器官。脳に関係)は手足にすぎないのに、現代人は表に出ている体壁系にばかり注意を払う

・内臓系こそ生命のリズムなどを感じ取る中心

・精神=こころとあたま

・思考が生まれる三歳児の世界には先史時代の面影がある。

・人の胎児の肉体の変化や、3歳までの成長過程は進化と似た道筋をたどる(ゲーテの形態学についての詳細は「胎児の世界」)。胎児の顔はフカ→ムカシトカゲ→ミツユビナマケモノというように変化。

・動物が陸地に上がってから影響をもちはじめた太陽のリズム24時間と、海洋生物時代から影響を受けている25時間周期があって、人は全員25時間周期をもっているので夜型になりがち。ただし人によってこの割合が違うので、夜型になりやすい人と難なく朝型を受け入れられる人がいる

・養老孟司のあとがき「三木成夫先生は理と情のバランスが取れた人だった」

Posted by ブクログ

この間ふと考えた、「人間の身体=筒」というイメージ。口から肛門に至る消化管の「中」は人体からみれば「外」なんだよなと。で、書店で目に入ったこの本を読んでみました。解剖学的な見地からみた内臓とこころの関係。

「腑に落ちる」とか「腹に据えかねる」とか、感情を表現する慣用句に内臓がよく使われるように、内臓と感情(こころ)とは密接に繋がっています。合気道やヨーガの呼吸法では「丹田」に気を集めたりします。どうやらこの辺に大切なものを感じるセンサーがあるらしい。

まぁそんな取り留めのない事を考えながら読むと面白いんですよ。筆者はあの養老孟司先生の師にあたる解剖学の大家だそうで。

あと面白かったのは、発生学的にいうと舌と腕とはすぐ隣りの細胞から分化したという話。舌の表面は内臓由来だけれど、その中の筋肉は下から潜り込んできた「腕のいとこ」。だから自在に動かせるんですね。内臓はだいたい不随意筋ですからね。「喉から手がでる程…」という言葉もしっくりきます。

まぁ、こんな役に立たないことを読むのが読書の醍醐味なワケです。

Posted by ブクログ

専門的な内容になってくると難しくて追いつけないけれど、それを読み飛ばしてもあまりある面白さがありました。もっと専門的な知識があったら倍は楽しめたのに!とちょっとくやしい思い。いや~でも面白かった。

人間は自分が思っているとおりに自分の体をコントロールしている気がしているけれど、本当はヒトの考え方や行動は、身体や内臓の動きにかなり縛られているんだろうな~と気づかされました。そして現代人が、いかに自然な身体のリズムとは無関係に生きて行かなきゃならないのかを思い知らされた。まったくなんでこんな窮屈な生き方を選んだんでしょうね、人間は。

以下2つの話が特に印象に残りました。

・「現代人は太陽の1日24時間のリズムで当たり前のように生活しているけれど、夜更かしや赤ちゃんの夜泣きは、月の24.8時間周期のリズムや四季のリズムを無視し太陽のリズムだけに無理矢理合わせて生きているのが原因で起こるのではないか」という説には深く納得。

・「個体発生は系統発生を繰り返す」といいますが、ヒトの受精卵は30日くらいでサカナに、36日くらいでハ虫類に似てきて、38日目くらいに哺乳類の顔つきになってくるそうです。で、進化の過程でいくと水を出て陸に上がるころ、つまり胎児がハ虫類に似てくる頃と、つわりが始まる時期が、一致するんですと!

Posted by ブクログ

講演を原稿化したものとのことことで、専門的な内容のわりに語り口調がソフトで分かりやすい。

ホモ・サピエンスの進化、あるいは言語能力から導き出された架空のものを真実と思いこめる人類の特性に対し、本書タイトルから想像するに、論理的な思考、“あたま”で考えたものではなく、“こころ”で感じた本能的な何かが人には備わっていて、それが本来の思いだったりするのかなという興味で読んでみた。

主旨としては、体を、体壁系と内臓系とふたつに分け、“ころろ”=内臓系の感性というか欲求の見直し、復興を訴えるもの。要は、成長の過程で見て取れるように、生物の体内にはこれまでの進化の過程で体得したリズムや感性が眠っていいて、それらと現世の思考や時間軸との差が歪みとして表れている、そのことを意識すべしということか。

潮汐のリズム(24時間と24時間50分の差)や、つわりの始まりの考察が印象的。子宮内の胎児が進化の過程をたどるという話はこれまでも聞いたことがあるが、魚類から両生類を経て、爬虫類期に入った頃につわりが起こるのは、水中から陸へ上がったことによる負荷の増大、重力に逆らった頃の記憶が再現されるからという話は非常に興味深かった。

少し思っていた(期待していた)話とは違ったのだけど(むしろ体壁系=”あたま”の思考はどのように生まれ、”こころ”と”あたま”の差はどこにあるのかという話を期待していた。人間を人間たらしめている他の生物との差がそこにあるのかと)、内臓感覚は、無視できない大切な感覚だということは良く判った。