あらすじ

「こころ」とは、内蔵された宇宙のリズムである―おねしょ、おっぱい、空腹感といった子どもの発育過程をなぞりながら、人間の中に「こころ」がかたちづくられるまでを解き明かす解剖学者のデビュー作にして伝説的名著。四億年かけて進化してきた生命の記憶は、毎日の生活の中で秘めやかに再生されている!育児・教育・保育・医療の意味を根源から問いなおす。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

◦解剖学者が「はらわた」「こころ」「胎児」をキーワードに考察された内容。

◦医学書を読んでいる感じがした。

◦「はらわた」からこころ、情感が養われる。そういう視点を持っていなかったので、今後、著者がおっしゃられる視点で生活してみようと思う。

◦幼児教育に興味がある方は、読んで損はないと思います。

◦養老孟司氏が解説でおっしゃられている、「生命の長い歴史への三木先生の愛情が表現の隅々から伝わってくる」とあります。この点は、とても共感しました。

Posted by ブクログ

母性本能や、母乳についての記述は、現在の一般的な考え方に対して、そぐわない点もあるし、あくまで、三木成夫さんの、「気づき」を講じたものであるため、学術的な裏付けには乏しいが、それでもなお、学ぶことの喜びに満ちた名著として、輝きを失わない本だと思った。

学ぶこと、そして、知識を蓄えることで得られる最大のご褒美は、まるで関係ないような一つ一つの点であるところの知識同士が、思わぬところでつながりを持つことに気づく瞬間の喜びにあると思う。

この講演の中で、三木さんが語るのは、そうした気づきから得られた、壮大な仮説だが、その語り口からは、常に喜びが迸り出ている。

普段顧みられない内臓の感覚や、太陽や月などの天体の運行が密接に関わっている小宇宙としての人間の体、子供の発育に人類と生物の進化過程の遠大な歴史を見てとる、三木さんの肚に宿る深く敏い知識に、終始圧倒されつつも、知る喜びに満ちた読書だった。

Posted by ブクログ

2016.4.17

に書いた読書メモ。

解剖学の本だからなんて敬遠したら、人生、損するかも。

生命の神秘を楽しく垣間見れる。

なんで小中学校で、こういう授業が無いんだろう。おもしろおかしい。

内臓の感受性。

世界は舐め回して知覚する。

デッサンが上手い人は乳児期にいかに畳の目を舐め回したか、による。

なんて論が展開される!

舌と腕は、脊椎動物の進化において、兄弟みたいなものらしい。

そういえば、私は今でも色んな物を撫で回す。触って確かめたい衝動に駆られ。。

排泄、食事、睡眠、出産、などなど身体のふしぎに関するあれこれ。

目から鱗と幸せな笑いの連続。

生きとし生けるもの全てが愛おしくなる。

自分の体も。別のいきものの体も。

子供たちや妊婦さんももっともっと大事にしなきゃと思うので、是非多くの人に読んで欲しい。

子育て中の人にはイチオシ。

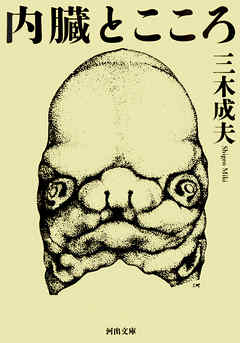

表紙の絵の謎も巻末近くに出てくる。

35年前の名著だが、未だに色褪せない。すごい。三木先生。

「内臓とこころ」

三木成夫著

築地書館(1982年)刊行

河出書房、2013年

Posted by ブクログ

俺は全然子育てに関わらなかったから、実感持てないんだけど、赤ちゃんがこころを形成していく過程が描かれている。

赤ちゃんがいる人は今すぐ読んだらいいと思う。強く推奨!

Posted by ブクログ

これは面白い。特に、最後に収められた、この増補版を作るにあたり後藤仁敏氏が選んだという二篇「夜型の問題――かくされた潮汐リズム」と「再現について――形態学の実習」がこれぞ三木成夫の持論という感じで面白い。

表紙の絵は受胎38日目の胎児の顔。ミツユビナマケモノにそっくりだそうです。ヒト発生初期の1週間の間に、脊椎動物5億年の進化の歴史の再現を見る。その感動が伝わってきて、すごい。

Posted by ブクログ

とっても面白かった!解剖学を知らない私でも理解できたし、今後もっと深く知りたいと思わされた。宇宙リズムとか桃源郷とか、ともすればトンデモ科学になってしまいそうなことでも、なんとなく、まさに「はらわたで」理解できてしまう文章だった。ユーモアのある口語体も素敵。3歳児と菩薩の顔の講義を受けたかった。

Posted by ブクログ

読みやすいが内容は深い。

・内臓感覚が大事

・舌は内臓感覚が体壁感覚で支えられたもの

・赤ん坊は舌で舐めてものを把握する。このときの体験が成長してからの知覚に影響する

・生き物では性と食の2つの相が交代している。意識していなくてもひとりでにそうなっている。

・生命の主役は内臓系(植物器官。心に関係)で体壁系(動物器官。脳に関係)は手足にすぎないのに、現代人は表に出ている体壁系にばかり注意を払う

・内臓系こそ生命のリズムなどを感じ取る中心

・精神=こころとあたま

・思考が生まれる三歳児の世界には先史時代の面影がある。

・人の胎児の肉体の変化や、3歳までの成長過程は進化と似た道筋をたどる(ゲーテの形態学についての詳細は「胎児の世界」)。胎児の顔はフカ→ムカシトカゲ→ミツユビナマケモノというように変化。

・動物が陸地に上がってから影響をもちはじめた太陽のリズム24時間と、海洋生物時代から影響を受けている25時間周期があって、人は全員25時間周期をもっているので夜型になりがち。ただし人によってこの割合が違うので、夜型になりやすい人と難なく朝型を受け入れられる人がいる

・養老孟司のあとがき「三木成夫先生は理と情のバランスが取れた人だった」

Posted by ブクログ

人の心について、始まりから考えるというのはどうすることかという、人類なら人類の生まれてきた「時間」を、こころの姿で気づかせてくれた本です。

人の様子に、例えば「~障害」とか「~異常」とかレッテルを貼って、わかった気になって安心する風潮がありますが、人間の心の始まりはもっと深いし、もっと遠いところにあることを考える必要性を教えてくれた本です。

易しいけど、名著だと思います。

Posted by ブクログ

教養文庫シリーズを持つ出版社6社の共同企画「チチカカコヘ」からの一冊。かなり長いこと、ワタシの読みたい本リストに入っていて、「チチカカコヘ」に押されてようやく手にした次第。

「人間は宇宙のリズムを内蔵している」なんて言われた瞬間、宇宙モノ好きなワタシはもうノックアウト。ものの例えで、「小宇宙」という表現が使われたりするけれど、文字通りの「小宇宙」が自分の体内にあると思うと、急に自分が大きな存在になった気がしてくる。

解剖学者である著者は、我々すべての人間は宇宙によって創造されたのだから、我々に宇宙のリズムが内蔵されているのが当然、という信念で人間の行動を丹念に解き明かしてくれる。保育園での講演の書き起こしなので、例えとして使ったのは、子どもの成長過程における「おしっこ」「おっぱい」「空腹」。ここから生命4億年の進化の歴史へと誘ってくれる語りは、ユーモアを交えて優しく柔らかい。その場でその講演を聴きたかった。

Posted by ブクログ

とても奥が深い本だと思った。生物学と人間の精神的な発達との関連を著者の持論でうまく説明してあり、面白かった。

著者は解剖学や生理学を専門とする医師である。生命の発生からそれがどう人間にまで発達していったか、人間がほかの動物と異なる「こころ」はどの段階から特徴が出てくるのかなど、興味深い議論が展開される。

なぜ夜型人間がいるのか、ということも、生物学的なサイクルは本来波の満ち引きに合わせた24時間50分であり、それを24時間に合わせようとするからずれが生じるのだという部分も面白かった。子どもがいる人は、その発達の過程と照らし合わせて実感を持って読めると思う。

Posted by ブクログ

解剖学者にして芸術大学の教授、と聞くと、「……トンデモ?」と疑いがちだが、一体どうして。

そもそも興味を持ったのが「ドグラ・マグラ」の「胎児よ胎児よ何故躍る母親の心がわかっておそろしいのか」からだった。時間にして16年は遡る。

もっと早く読んでおけばよかった。

詩人ともいえる優しさ溢れる語り口がまた魅力。

・体壁系と内臓系。

・鰓⇒顔と内臓露出。舌は触角。

・内臓は宇宙。小宇宙の波、内臓波動。

・動物器官の中心、脳。植物期間の中心、心臓。

・「思」アタマがココロの声に耳を傾けている。

・ヒトは季節感覚として、食と性の推移を想う。

・はらわたの声が大脳皮質にこだまする。

・ココロが芽生え、アタマが噛みあっていく。

・眼前の印象像に、記憶の回想像が裏打ちする二重映し。

・遠くを眺望したい好奇心⇒直立。

・ことばははらわたの声。

・個体発生は系統発生を繰り返す。

Posted by ブクログ

面白い!

タイトル通り内臓と心について、解剖学者三木氏の大学講義を文書化した本。

(笑声)って記述が多用されてるけど、こんなにも大ウケの講義だったんだろか?( ・∇・)

と怪しむ気持ちはありつつも、面白い内容だったー!

印象に残ったところをメモ。

内臓は宇宙と共振する小宇宙である。

体壁系をコントロールするのが脳で、内臓系をコントロールするのが心臓である。

胎児、乳幼児の成長の過程は人類の系譜をなぞっている。

特に内臓は小宇宙でありこころは内臓からくるというテーマは、壮大な内容でありながら、実感として(それこそまさに腑に落ちる感覚)しっくりくる。

また、身近に幼児がいるので人類の系譜の話題もナルホド確かにという感想。

しばらく我が子を観察の眼で眺めてしまいそうだワー。

Posted by ブクログ

興味深く読んだ点は2点ある。まず内臓と仏教を結びつけて考えている点。著者は仏教における「受」=からだで感じることを縁として、不快感情がわくという。

一例として、空腹時が挙げられているが、私自身、実体験としてイライラが募ることは多い…気がする。

次に内臓にも感受性が保たれているとし、「日リズム」「年リズム」といって、宇宙的な要素が影響しているという点。

「日リズム」とは朝昼夜。「年リズム」とは春夏秋冬を指す。同じく胃を例に、夏バテや食欲の秋についてもこのリズムが影響していると著者は言う。

本を読んで、内臓はただの生命維持装置ではなく、感情を持った生き物のように思えてきた。そして、季節感にもっと敏感でありたいと思った。

内臓とこころの結び付きを強く感じる一冊。

Posted by ブクログ

医学部生のころに読んだ教科書以外の医学書でいまだに記憶にとどまっているのは三木成夫の『生命形態学序説』だけである。文庫化を機に未読だった本書を購入した。保育園での講演であるだけに、幼児の発達について他の著作よりも詳しく述べられていて、かつ三木の知見や思想のエッセンスも凝縮されている良著。

「あたま(脳)」と「こころ」は発生学的に区別され(体壁系と内臓系)、心の本態つまり根原の機能は「からだに内蔵された食と性の宇宙リズム」であり、そして人間と動物との違いとして重要なのは、理性の有無よりも、心のあり方の違い=情感の有無である、と畳みかけてくる。彼は「内臓の復興」つまり「こころの復活」を説く。

懇切丁寧な図表と軽妙な語り口に引き込まれて、他の仕事を忘れて一挙に読み切ってしまう。

言葉の発達や象徴思考をめぐっての考察(印象像と回想像の重なり、など)や連合野の発生学も、次から次と面白い。

終盤に語られる、潮汐周期のリズム(24時間50分)から日出日没の24時間リズムへと移行していく戦い(「愛の鞭」)で締めくくられているが、この潮汐リズムは精神科のうつ病や睡眠リズムで論じられている「サーカディアンリズム」と符合するものであろう。地球上の全人類が逃れられない、生物としての証であり、研究や治療においてもながくトピックであり続けるだろう、と感じた。

子育てや心身の不調について悩んだ際には、脊椎動物5億年の進化の歴史を振り返り、理性に問いかけるよりもまず「はらわた」の発する心情に感覚を研ぎ澄まそう。そして、理性/反理性といった思考軸(それはどこまでいっても「あたま」の内部で閉じられているに過ぎない)からもっと自由になるために、「腹を割って」いこうじゃないか。

Posted by ブクログ

比較発生学、解剖学的な観点から子どもの発育にそって、

内臓感覚がどのように育ち、こころをかたちづくっていくかを

解き明かす。

いきものがその内に太陽や月、季節などと呼応するリズムを

持っていることの神秘から、大宇宙の中の小宇宙を内在させる

わたしたち、という自覚にみちびかれる。

こういう考え方は子を持った母なら案外だれもが持っているような

気がするが、研究者などの立場の人は従来まともにとりあわない

種類のものらしい。

「のどから手が出る」とか「舐めるように見る」というのが

非常に本質をついた表現であると納得。

講演録なので気楽に読める反面、

話が表面的だったり飛躍したり、

その後もっとまとまった文章の形で残されれば、

と惜しまれてならない。

Posted by ブクログ

この間ふと考えた、「人間の身体=筒」というイメージ。口から肛門に至る消化管の「中」は人体からみれば「外」なんだよなと。で、書店で目に入ったこの本を読んでみました。解剖学的な見地からみた内臓とこころの関係。

「腑に落ちる」とか「腹に据えかねる」とか、感情を表現する慣用句に内臓がよく使われるように、内臓と感情(こころ)とは密接に繋がっています。合気道やヨーガの呼吸法では「丹田」に気を集めたりします。どうやらこの辺に大切なものを感じるセンサーがあるらしい。

まぁそんな取り留めのない事を考えながら読むと面白いんですよ。筆者はあの養老孟司先生の師にあたる解剖学の大家だそうで。

あと面白かったのは、発生学的にいうと舌と腕とはすぐ隣りの細胞から分化したという話。舌の表面は内臓由来だけれど、その中の筋肉は下から潜り込んできた「腕のいとこ」。だから自在に動かせるんですね。内臓はだいたい不随意筋ですからね。「喉から手がでる程…」という言葉もしっくりきます。

まぁ、こんな役に立たないことを読むのが読書の醍醐味なワケです。

Posted by ブクログ

専門的な内容になってくると難しくて追いつけないけれど、それを読み飛ばしてもあまりある面白さがありました。もっと専門的な知識があったら倍は楽しめたのに!とちょっとくやしい思い。いや~でも面白かった。

人間は自分が思っているとおりに自分の体をコントロールしている気がしているけれど、本当はヒトの考え方や行動は、身体や内臓の動きにかなり縛られているんだろうな~と気づかされました。そして現代人が、いかに自然な身体のリズムとは無関係に生きて行かなきゃならないのかを思い知らされた。まったくなんでこんな窮屈な生き方を選んだんでしょうね、人間は。

以下2つの話が特に印象に残りました。

・「現代人は太陽の1日24時間のリズムで当たり前のように生活しているけれど、夜更かしや赤ちゃんの夜泣きは、月の24.8時間周期のリズムや四季のリズムを無視し太陽のリズムだけに無理矢理合わせて生きているのが原因で起こるのではないか」という説には深く納得。

・「個体発生は系統発生を繰り返す」といいますが、ヒトの受精卵は30日くらいでサカナに、36日くらいでハ虫類に似てきて、38日目くらいに哺乳類の顔つきになってくるそうです。で、進化の過程でいくと水を出て陸に上がるころ、つまり胎児がハ虫類に似てくる頃と、つわりが始まる時期が、一致するんですと!

Posted by ブクログ

解剖学の見地から内臓とこころの関係性を、幼稚園の先生に講演した際の記録。子供の成長、人類の進化、内臓や臓器などの成り立ちなど、普通の人のものの見方とは違う見地で語られていました。

Posted by ブクログ

むずかしかった(笑) "はらわた"と宇宙の話です(笑)

・なめる、という世界は大切です。けっしておろそかにしてはいけない。(←(子供)が物や畳の目をなめる話)

・指差し、は心の目覚め

・コレナーニ、ミミズ

ヒトの声、その肉声の持つ、心地よい"ひびき"でもって、もうすっかり満足してしまうのです。

・香りを聞く、味を見る、感触を味わう

・言葉というものが、心情の育成にとって、どれほど大切か、ひとつひとつの言葉の持つ「ヒビキ」ただそれだけを、先に叩き込んでおくのです。やがて、そのような心に育ってくるのですから……

・2歳から3歳までの言語習得の期間が、どれほど、心を養うものにとって決定的な意味を持つものであるか…どうか大切になさってください。

・自分を仮想の話し相手にして"無声の対話"を交わす

Posted by ブクログ

このような講演集は聴衆の心をつかむのに話が色々と飛ぶことが多くて、面白いんだけど、本としては掴みどころがないもので…。知り合いから頂いて読みました。

話としては、内臓の感覚、例えば尿意であるとか、空腹であるとか、そういうものを感じることが「こころ」である、といっています。頭で考えるのではなく、というときに、体から発せられるシグナルを受け止めようということなのでしょう。これは現代の脳科学的にもある程度真理なのではないかと思えます(ボタンを好きなタイミングで押させる実験など)。

Posted by ブクログ

先に『胎児の世界』を読んでいたので、重複した箇所は斜め読み。お子さんを観察し、考察した内容(こころの形成)は興味深かった。講演内容を書籍化したため、語り口は柔らかく読みやすい。今なら明らかにセクハラ発言! と言われかねない表現もあるが、当時は許される(細かいことに目くじら立てない)時代だったんだろう...。

Posted by ブクログ

講演を原稿化したものとのことことで、専門的な内容のわりに語り口調がソフトで分かりやすい。

ホモ・サピエンスの進化、あるいは言語能力から導き出された架空のものを真実と思いこめる人類の特性に対し、本書タイトルから想像するに、論理的な思考、“あたま”で考えたものではなく、“こころ”で感じた本能的な何かが人には備わっていて、それが本来の思いだったりするのかなという興味で読んでみた。

主旨としては、体を、体壁系と内臓系とふたつに分け、“ころろ”=内臓系の感性というか欲求の見直し、復興を訴えるもの。要は、成長の過程で見て取れるように、生物の体内にはこれまでの進化の過程で体得したリズムや感性が眠っていいて、それらと現世の思考や時間軸との差が歪みとして表れている、そのことを意識すべしということか。

潮汐のリズム(24時間と24時間50分の差)や、つわりの始まりの考察が印象的。子宮内の胎児が進化の過程をたどるという話はこれまでも聞いたことがあるが、魚類から両生類を経て、爬虫類期に入った頃につわりが起こるのは、水中から陸へ上がったことによる負荷の増大、重力に逆らった頃の記憶が再現されるからという話は非常に興味深かった。

少し思っていた(期待していた)話とは違ったのだけど(むしろ体壁系=”あたま”の思考はどのように生まれ、”こころ”と”あたま”の差はどこにあるのかという話を期待していた。人間を人間たらしめている他の生物との差がそこにあるのかと)、内臓感覚は、無視できない大切な感覚だということは良く判った。

Posted by ブクログ

保育園での講演を元にしている。ほとんど語ったままの形を本にしてあるようで、「はらわたの復権」とか、熱のこもった語りが講演の様子を髣髴とさせる。この三木先生はたいへんに人気のあった方みたいだが、それも何となく分かる。ただ、数十年を隔てて本を読むだけで接すると、伝わってくるものと、伝わってこないものとが、それぞれ自ずとあるだろう。

へえ、と思った箇所

・外皮系、神経系、筋肉系が動物器官である体壁系。腸管系、血管系、腎管系が植物器官である内臓系。それぞれ「入−出」が向かい合って、あいだに仲人がいる。たとえば脳死とは体壁系の死である。

・感覚が原因で運動が結果だという考えは間違い。「犬も歩けば棒にあたる」など、動いたから新しい感覚が起こることも。両者を、原因−結果として結びつけるのは人間のわがままで、どちらが後先ということはなく連関している。

→こないだの皮膚の本でも同じ話がされていた。

他に、日周・月周などのリズムについて潮汐など宇宙のリズムと呼応しているとか、感覚の「互換」が人間の言語のベースではないか(ラマチャンドランも言ってたか)など、なかなか野心的な説を次々となえてくれる。

Posted by ブクログ

リズムとバランス。

5章から書き言葉になり読みやすくなった。グロテスクな表紙のイラストが一体なんであるか、の解説には驚く。その「時点」においてわたし達は過去、サメでありトカゲであった。

Posted by ブクログ

時間は4時間ぐらいだったかな

ん~、読みやすそうで読みにくい本だった。本書は三木成夫さんが開いた講演会の内容を書き起こしたもので、基本的にしゃべり言葉で書かれている。そのため、すごく読みやすいのだけど、内容が難しく、字は負いやすいけど内容が入ってこないという状態に陥った。

けれど、ところどころ内容が理解できるところもあり、体の中の周期が実は宇宙のリズムと同じだったり、赤ちゃんの行動が非常に合理的な理由に基づいていたり、面白いや体ってすごい!と思える部分もあった。

んー、もう日を改めてゆっくり読み返そうかなと思ってます。

Posted by ブクログ

人間の生活は「潮の干満=月」「光の明暗=太陽」「四季の交代=地球の公転」という3つのリズムに支配されていると。だからどうしたという話なのだが、両生類から人類に至る進化の過程で、支配されるリズムが上記の順に増えていったんだという了解ができると感慨深い。

Posted by ブクログ

腑に落ちるってのがなんなんだってのがよくわかります。なによりも、ご自分の子供の話をしている部分がすごい。親ってそういうことまでできるんだって。うちはもう育てちゃったけど。あと、舌でなめまわすってのがすげえ大事だってのが。