あらすじ

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

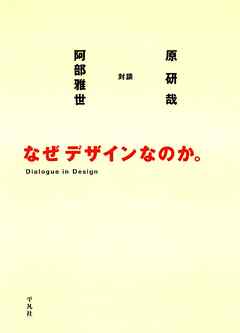

寝ても覚めても「デザイン」の原研哉と、ヨーロッパ在住17年の阿部雅世が、東京、ベルリンで語り通した全記録。日本は大丈夫か。感覚の平和はおとずれるのか。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ものを作る人、買う人、ゼッタイ読んでほしい。

デザインってデザインとしか言いようがないけれど、デザインはすべてを含んでいるものと気づくきっかけのために。

かっこいいもの=デザインという意味では決してありませんよ!

Posted by ブクログ

原研哉さんと阿部雅世さんの対談形式で綴られたデザイン論です。

道具の始原が「棍棒」一つだけでなく「器」との二つであるという話から始まります。

「もの」ではなく「こと」をデザインするのだという原さんの考えには大いに賛成です。

「こと」をデザインするには、当然ですが、その「こと」の根本的なところから考えなければなりません。

なにか新しい「こと」を始める時、その最初のところからデザイナーが関わるべきであるし、最初からデザイナーが関わった「こと」は成功している事例も多いです。

デザインの根本について考えさせられる本です。

Posted by ブクログ

対談方式なので読みやすいことと、最前線で活躍されているお二人の「デザイン」ということの捉え方、言葉の大切さ、身近な暮らしの中の発見など、納得させられることばかり。さらに、2人とも教育分野でも活躍されているので、実際のワークショップの内容や日本と西欧のデザイン教育の違いなどが面白かった。最後の章の「デザインは小学生から学びたい」というところは、まったくその通り!と声を大きくして言いたい。

Posted by ブクログ

原 研哉さんと阿部 雅世さんの対談形式の討論。

「なぜデザインなのか」ということを、

それぞれが暮らしている視点で語っています。

住むことに必要なこと、ミラノサローネが営利的になってきたわけ、

デザインという言葉などなど、読めば考え方が広がる一冊。(木下)

Posted by ブクログ

アーキテクトデザイナー阿部雅世氏とグラフィックデザイナー原研哉氏の東京とベルリンでの対談を纏めた書、デザインから生活文化、そしてコミュニケーションに至る欧州と日本の比較文化論になっているものの必ずしも脱亜入欧ではなく、少ないながらも日本文化の優位性なども触れておりとても興味深く読めた。脈拍や体温、血圧や発汗とインタラクティブな関係を持つ衣服、自動運転の車、そして所有からシェアの流れなどについて言及していたので驚いた。ちなみに2007年と9年前の発行、デザイナーの先進的感性は凄い!

Posted by ブクログ

デザイナーの対談集を読んで、さらに対談集を読みたくなりました。『梅原デザインはまっすぐだ!』に比べると完成度が高いです。前半は原研哉さん、後半は阿部雅世さんの話題になります。

Posted by ブクログ

世界から見た、日本のデザインのいいところ悪いとこを指摘していて

それがまた的を得てる。

「骨格のある日常生活を構築しなおして、次の世代に手渡す事が日本のデザインに課せられた一番重くて尊い課題ではないか」

とてもいい本でした。

また読みたいな。読んだら読んだだけ色んな事を考えそう。

Posted by ブクログ

無印良品のアートディレクションをやってる原研哉さんと

ヨーロッパで製品開発や素材の応用研究などのデザイン活動を

しているという阿部雅世さんの対談。

ヨーロッパ、特にイタリア、ドイツのデザインの歴史や

職人工芸の過去と現在、日本のそれらを対比させながら、

グローバルな資本主義経済の世界の中で、

あるいはその速度の速い大きな変化の中で

日本のデザイン=ものづくりは何を拠り所にすればいいのか

デザインの本質とは何なのかを語り合っている。

(余談:戦後、ものづくりをやってきた国は敗戦国ばかり。)

デザインにおけるモダニズムや知恵の器としてのデザイン、

ヨーロッパの生活習慣の伝わり方、

緑と湿気が豊かな日本の環境がデザインの考え方に与える影響など

こまごま勉強になる部分も多く、日本のデザインは

日本の感性の何を拠り所にしてどうしていけばいいのかという点は

先日読んだ松岡正剛の「世界と日本のまちがい」への

一つの解答のようでもあった。

これからは「ナー」のつく職業じゃない人たちが

デザインを担っていくのではないか。

本来デザインにできることは

取り残された毎日の普通の生活に対する解答をつくること、

いろんな分野の人が生活のための知恵を出し合って

新しい生活を提案すること。

普通に暮らす人たちが、デザインという概念に触れることで

どういう風に自分たちの暮らしを昨日よりもよくしたらいいかを

考え続ける局面で切実に機能する(のがデザイン)

といった言葉に、対談者二人が考えるデザインの未来が

表れていると思う。

さらに、マヨネーズのノズルの口の形を考えるというような

ワークショップなどで「デザインは小学校から始めたい」

「デザインは一般教養の一部」という言及もあり、

それには大いに同意するのだが、そうなるとそれはもう、

パフォーミングアーツと同じ領域の課題でもあるのかとさみしくもなる。

ちなみに、デザインと純粋に芸術的に何かをつくることとの

決定的な違いは、異分野の人に意図を伝えつつ、誤解を解きつつ

仕事を進めていかないといけないことだそう。

ひたすら考え続ける姿勢、試行錯誤の果てに最適な答えを見つけ、

バランスをとる合理性がデザインの本質、とあった。

しばらく勝間的ビジネス本を続けて読んでいたので

考えることのへのバランスがリセットできた気もする。

2009/6/24

Posted by ブクログ

原さん、阿部さんのデザインに対する思いや感じ方を対談を通して知れる本。じっくり読むと、日本とヨーロッパのデザインの違い、考え方の違いを深く考えさせられます。

デザインの初心者の自分でもとても面白く、興味深く読めました。

Posted by ブクログ

あなたのやりたいことなんて誰も興味ない。

でも、あなたができることには興味があるし、そこが仕事になる。

紛争や侵略で逃げた先の新しい住まいで、

もう会えないかもしれない家族の写真を飾ったとき、そこが自分の家になる。

ヨーロッパ人が壁いっぱいに家族の写真を飾るのは、そのため。

家族の写真を財布に入れるのも、何かあったとき、家族を探す手がかりにするため。

デザインは、広告で紹介されるものでも、買ってくるものでもなくて、

人が毎日の生活をいかに大切に慈しむか。

繊細でシンセンな目で毎日の生活を観察し、覚醒し、自らの生活文化を耕すこと。(阿部)

デザインは一般教養の一部であって、美術の一ジャンルじゃない。(原)

PENTAX I-10

肩が低く、思いのほか、ちいさい。

鏡筒を黒にして、おでこのストロボをポップアップ式にして目立たせなくすれば、

バランスが取れたはず。ISもちゃんと付いているまじめな商品なのに。

コスト制約からの中途半端な取り組みではブランド資産が台無しになる見本。

これがデザインと言うものなのか?

真面目なパロディ。

Posted by ブクログ

ドローイングとは頭の中を出すこと。恥ずかしい。

クロッキー教室で裸婦を書くトレーニングがよかった。

デッサンは物を見る、フォルムを見る目の訓練。

デザイナーは職業柄、誰も思いついたことのないような説明しにくいことを思いついてしまう。説明のプロでなければならない。

マテリアル・ワールド・プロジェクト。世界一家財道具を持っているのは日本人。

都市の建物はストック。

一家に一台の安物ではなく、高いものをシェア。

靴を脱いでくつろぐ。

シャボン玉デザインワーク建築ショップ。完成予想図を書かないデザイン。装置やシャボン液のデザイン。

デザインは生活文化をつくる仕事。

イタリアでは、建築も美術も子供のころからの一般教養。スペシャリスト向けに大学で始めるのではおそい

> 世界有数の技術大国でありながら、「技術は、何もハピネスを生み出していないのではないか」と、対談の中で原さんが、ふと漏らされたような現実は、戦後の日本が、半世紀以上にも渡って教養や哲学に時間を割く余裕のない、即戦力としての優秀な技術者ばかりを育ててきたことに帰するのかもしれない。確かに、ハピネスは、技術からではなく、教養や哲学から生まれてくるものだ。

> このような時代に必要とされるのは、ないがしろにしてきた日常生活を一つ一つ根気よく解いていくという、過去と未来の間のお百度参りのようなおそろしく地味な仕事を、嬉々としてこなせるだけの創造力を持った若者であろう。