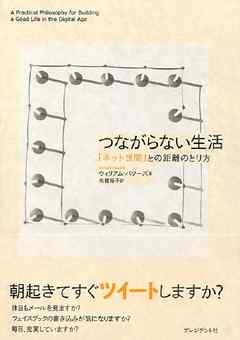

あらすじ

朝起きてすぐツイートしますか?

休日もメールを見ますか?

フェイスブックの書き込みが気になりますか?

毎日、充実していますか?

──七賢人に学ぶ「適度につながらない」ための知恵。

ネット空間で「つながった」生活は、どんどん忙しくなるばかり。

私たちの生活はつながり続けることで本当に豊かになったのか?

じつは古代ギリシャでも同じような悩みがあった!?

ニューヨーク・タイムズのベストセラーともなった本書は

現代の「つながりすぎ」の悩みに古今の賢人の知恵でこたえる

ユニークな実践的テクノロジー論である。

【目次より】

■1.つながりに満ちた暮らしのミステリー

第1章:忙しい! とにかく忙しい!

第2章:母との電話を「切った後」に訪れた幸福

第3章:携帯が使えなくなって気づいたこと

第4章:なぜ「メール禁止デー」はうまくいかないか

■2.「適度につながらない」ための知恵

第5章:プラトンが説く「ほどよい距離」の見つけ方

第6章:セネカが探訪する内面世界

第7章:グーテンベルクがもたらした黙読文化

第8章:ハムレットの手帳

第9章:フランクリンの「前向きな儀式」

第10章:自宅を安息の場にしたソロー

第11章:マクルーハンの「心のキッチン」

■3.落ち着いた生活を取り戻す

第12章:無理のない「つながり断ち」7つのヒント

第13章:インターネット安息日

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

つながることは良い事であるという大前提で物事が薦められている現代において、確かに他者と繋がり過ぎていると感じる時がある。

本書が面白ところは、”つながる”ということをインターネットだけに限定せず、テクノロジーの進化によって相対的に過去よりも”うるさく”なってきた状況を上手にコントロールしている先人達の方法を取り上げているところだ。そして、そのつながりを”少し”抑制することで、内面性を重視した、より人間らしい思考が可能になる事を提案している。

Posted by ブクログ

これからこの手の本が増えてくるであろう。哲学者を参考にして具体的な方法を記載してあるところがいい。ネット安息日をもうけるのはいい案である。仕事の最初にメールを見ないということはなかなか難しい。

Posted by ブクログ

名著。日々疑問に思っていることがど真ん中で書かれており、気持ちよさすら感じた。

もちろんネット社会を否定するつもりはないし、それによって受けている恩恵ははかりしれない。ただ、どこまでを享受するかは真剣に考えないといけない。休日にさえ仕事のメールを確認し、常にFacebookやTwitterを確認する必要はあるのか。また自分のそういう権利は守りつつ、他人にプライベートの時間に即返信しろと強要していないか。もちろん時と場合にもよるが。

今目の前にいるのは誰か。家族かもしれないし、友人かもしれない。その大事な人が目の前にいるのに、離れた人々と関わる意味はあるのか。

若干携帯依存症になっている自分も、重々気をつけないといけない。自覚しているかしていないかは雲泥の差。この本を読めてよかった。

Posted by ブクログ

"デジタル・テクノロジとの距離の取り方を考察した本。

便利になったが、心の平安が得られているのであろうか?

7人の賢者の教えから著者の哲学が語られる。

1.プラトン

距離の取り方。考えを巡らせるときに郊外に出かけていたプラトン。デジタルツールを家に置き、散歩に出かければよい。

2.セネカ

内面の探究、ネットの人脈を棚卸。ごく内輪の集いの場を作ることもよい。

3.グーテンベルク

テクノロジーを生かして内省をする。ネットとの接続を立った状態で活用するのもよいのでは?

4.シェイクスピア

紙の本を読む。ノートにメモをとる。

5.フランクリン

自分なりの習慣づけを工夫しては

6.ソロー

ネットにつながらないコーヒーショップなど、スクリーンからの逃避の場所を確保

7.マクルーハン

地球村を離れて自分村に戻ることで、解放感を得られる。"

Posted by ブクログ

人の距離のはかりかた。

つながり過剰な時代。

つながらないという選択肢を心の隅に置いておくことが心を楽にする。

田舎という、ある種つながり過剰な空間においても、この考えは大切なのだと実感した。

Posted by ブクログ

【インターネットと離れた生活の提唱】

携帯電話やPC(これらを総称してスクリーンと呼んでいる)を通じてインターネットをしている世界を雑多世界と呼び、それらと離れた世界を内面世界と呼ぶ。SNSやアプリ、メールチェックなど、人々はみなスクリーンに依存しており、それなしの生活など考えられない。

一見便利に見えるスクリーンも、人々から自分と向き合う時間や人生と向き合う時間、人と直接向き合う時間を奪った。それにより、人は奥深さを失い、ただ表面的で、薄い人間へになってしまってきている。

これからの社会を考えた時、スクリーン無しの生活は考えられないが、いかに付き合っていくかが大切になる。『つながらない生活(=スクリーンと離れた生活)』を日常に取り入れることで、より人生が充実したものになるのではないだろうか。

朝起きてやることが、メールチェックやSNSチェックなどのスクリーンから始まるあなた。ぜひ読んで欲しい一冊。

Posted by ブクログ

本当に生産的な時間はスクリーンから離れた自分との対話にある。ということを、7賢者の知恵とともに紹介する。

ひとことでいうと「PCを捨て、内面の旅にでよう」といったところ。

Posted by ブクログ

2013年最初の一冊。ネットからたまには離れる事の効用を西欧の賢人たちの生き方を参考にといている。大事なのはいかにデジタル機器の利用と折り合いつけるかって事であり、徹底的な反ネット、デジタルの論調ではない。

Posted by ブクログ

たまたま梅田丸善で見つけて購入。

もともと関心ある話題だっただけに、本書は自分の中でモヤモヤと考えていたことを整理してくれた。

デジタルツールは現代を生きていくうえで必須であり、何より便利です。

しかしながら、あくまでそれらは情報処理ツール、コミュニケーションツール。

そこから得た情報もろもろから何を自分の糧とするか、何を生み出すかは、静かな場所で、落ち着いて、ひとつのことに集中して、自分の心と対話しながら考える・掘り下げる必要がある。

しかしながら、絶え間なく新着メールが届き、魅力的な宣伝リンクが目に入ってくる状況でそれは難しい。

それを克服するにはどんな環境を作り出せばいいか、どんな生活の儀式が有効か。

本書では問題提起・問題分析が主であり、解決策についてはそこまで触れられていない・・・というか著者も模索中のよう。

本書の良いところは多くの参考文献を残してくれているところ。

そこから先は、自分にあったやり方を、自分で考えなければならない。

Posted by ブクログ

東京マラソンを見ていても、走っている最中に、携帯電話をしていたり、

ツイッターをしている人がけっこういる。元来、マラソンというのは孤独なスポーツではなかったのかと思うのだが。ネット経由で、励ましをうけ、練習状況をつぶやくことも、モチベーションに寄与するし、それは、それでいいと思うが、マラソンのもついい意味での孤高なる精神が失われると思う。

本書を読むと、多くの人とつながっていると意識が外に向かい、つながりが少なくなると内向きになり深く物を考えらると説く。

それは、決してネットが誕生して発生したことではなく、古い昔から問題であることを、ソクラテス、グーテンベルグ、シェークスピアなどの歴史から学ぶ。筆者は週末はモデムのスイッチを切ることにより、「つながらない生活」をしているそうだ。

ネット中毒になっている人にお勧め。

Posted by ブクログ

「つながりは善、つながらないのは悪」という風潮に警笛を鳴らした一冊。内容はほぼ題名から想像できた範囲内。でも、ワタシがこの本を手にした理由は、賢人たちが過去にも同じようなことで悩み、解決策を探ってきたということを記した第五章から第十一章が気になったから。ソクラテスが悩み、さらにプラトンがそれを批判したうえで持論を展開している部分は面白かった。

ちなみに、この本のフォントのサイズ・太さ・濃さ、余白の取り方、それに紙質…どれを取ってもワタシ好みだ。

Posted by ブクログ

内容はとても気に入った。真似できるかどうかはさておき、その理論はとても好ましいように思うし、素晴らしいと思う。しかし、なんだかとても全体的に話が長く(くどいと感じさせる)、やけに読みづらかった。せっかくの内容がぼやけてしまうほどに。4★付けたかったけれど、その分1つマイナスで3★にする。

Posted by ブクログ

現代の"つながり"との距離感についてのエッセイ+過去に人はいかに新しいメディアなり技術なりと向き合ってきたかの考察、そこからどんなふるまいが考えられるか、という話。

二章の過去の賢人たちとのメディアとの向き合い方の考察がメインで、そこが面白い。

Posted by ブクログ

スマホやPC、SNSに生活を乗っ取らせるな!という内容。内容は素晴らしいのだとは思うが、特有のこねくり回しがたくさん出てきて、読みづらい。ベンジャミンフランクリンならどうするかについて書かれていたので読んだ。

Posted by ブクログ

SNSが普及し、常に誰かと繋がっている気がするのは楽しい気もするのだが、やはり、ここに書かれている通り孤独に耐えられるのが大人であり、けじめを付けられる人なのだと思う。

自分の記事に“いいね”やコメントを付けられないと落ち着かない、メールには直ぐに返信が来ないと不安になるなど、そんな事で忙しい気分でいるのもナンセンスなのだ。

ほどほどにが一番いいのだろうが、それが難しい。

Posted by ブクログ

僕はSNSを使い、ブログを使い、そしてメールも使います。

一日の時間をふと、振り返ってみると、かなりの時間をディスプレイに向かって過ごしているなあと、感じます。

また、自分が発した情報に対する反応が気になりそわそわする、そんなことが多くなっていて、「このままでよいのかなあ」と漠然と不安を感じていました。

そんな不安のヒントになるかと思い読んだのが、この本です。

まず、「人との絆を育み、感情面、社会面、精神面の飢えを癒せる」というデジタル機器のメリットが提示されています。

しかし、過度に「つながり」を重視し、デジタル機器を使いすぎてしまった場合には弊害が生じるとしています。

その弊害とは、大きく以下のようなものと、理解しました。

①精神面の動揺

②人間関係への悪影響

③仕事の効率への悪影響

そして、他者との接触が増え、「情報過多」になったのは、デジタル機器が発達した現代に始まったのではなく、これまでの人間社会の発展、技術の進歩の段階でも、起こったことであるとして、プラトンやシェークスピアなど7人の賢者の、「対処方法」を紹介しています。

僕がこの本を読んで特に腑に落ちたなあと感じたのは、「他者からの情報を取り入れ、それを吸収するだけもしくは反射的に対応しているだけでは、自分の頭で”考える”という時間・習慣がなくなってしまう」ということ。

これまで漠然と感じていたことなのですが、改めて認識することができました。

そして、自己の内面世界に触れ高めるためには、ディスプレイを空間的に遠ざけ、一人で考える時間というものを、意識して作らないといけないなあと感じました。

ネット空間、デジタル機器との距離感に疑問を感じていた僕には、ヒントになる部分の多い一冊でした。

Posted by ブクログ

ネットにつながらない日や時間を持つことが重要なことを述べた本。哲学的な側面もあり、マクルーハンなども出てくる教養的に高いものとなっている。 ただ、翻訳が英文に忠実なせいか、日本語的にくどかったり、論理展開が変な部分が多々ある。(英語が論理的な言語だというのは真っ赤な嘘だと最近感じる)

Posted by ブクログ

僕ら、ネットで繋がりすぎ。つながる喜びとプレッシャーに毎日囲まれている。

すぐに調べなくたって困りゃしないし、つながったところで、何を食ったとか飲んだとかに紛れて大切な情報はなかなか見つからない。

目の前の人や出来事のほうが大切、あるいは自分一人の時間がどれだけ大切か。

偉人にならい、さまざまなコミュニケーションの変革があげられています。

話し言葉から文字にうつりゆく伝達で、どんな問題が起きたか。印刷の発明に怒りの声をあげた人々。「魔法のような」機器を手にしてこんなになってしまった僕らは、誰に怒ればいいのだろう。

著者は週末は電源を切ってしまうことにしたけれど、別にどうってことない、という例をあげます。

そう、どうってことないはず。なのに、まるで禁酒のようにむずかしい。

Posted by ブクログ

つながり至上主義の現代で生きるにあたって。プラトン、セネカ、グーテンベルク、シェイクスピア、フランクリン、ソロー、マクルーハンらの言葉を解説。もうちょっと噛み砕いた文章だとありがたいんだけどな…。内容は興味深かったけど。あとがきのどこかに書かれていた、「孤立と孤独は違う」あたりも良かった。

Posted by ブクログ

自分自身の身体性を取り戻すことが大切。

ネットにつなぐことは 「Have to」ではない。

単に「Want to」 であり、「able to do」にすぎない。