あらすじ

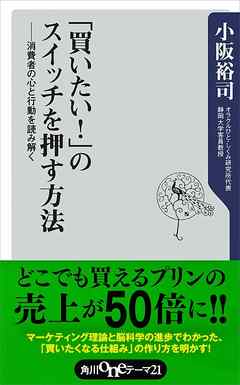

売れないのは商品や価格のせいではなく、売り方のせいだ。マーケティング理論と脳科学の進歩でわかった「買いたくなる仕組み」の作り方。四千社以上での実践から得た具体例も満載!本書を読めばあなたにもできる!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

購買行動を促す二つのハードル

①買いたいか買いたくないか

②買えるか買えないか

①を買いたいにするには、動機が必要

動機付けさせるために、行動を分解し、一つ一つ組み立てて行く。

小売以外でも非常に重要な視点だと感じた。良書。

Posted by ブクログ

●人の購買行動を創り出すマーケティングについての本

・買うまでの二つのハードル=買いたいか買いたく無いか と買えるか買えないか

・脳は不況を知らない、前者を越えれば後者のハードルは高くない

・購入動機のキーは売りたいものについての「情報」が握っている。情報が動機を喚起(ドーパミンが出される)して購買行動が開始される。

本書ではお客さんの購買行動を作り出すメソッドを紹介。(e.g. フランスワインの紹介)

・不況で真っ先に我慢するのは?1位外食2位海外旅行3位ブランド衣料品 (男性1位は車 女性1位が外食)

★売れないときには「感性情報x購買行動モデル」のどこに問題が生じているかを問う。

★脳が本当に買いたいモノは「未来の自分」 その中にプロダクトやサービスを組み込んで提案すべき

★購買行動を作り出すマーケティングフレームワークは

「購買行動デザイン」「キービヘイビアの発見」「感性情報デザイン」の3つから成る。

「購買行動デザイン」

実際に過去・現在のお客様がしている行動ではなく、売り手がして欲しい行動を想像する。どこが機能していないのか、効果の検証にも役立つ。

「キービヘイビアの発見」

デザインした行動の中で、してくれない可能性が高い行動がキービヘイビア。これをしてもらうよう動機付けが必要。

「感性情報デザイン」

キービヘイビアを見極めたら、それを動機づける方法を考える。売りたい商品・サービスが、どうやって「なりたい未来の自分」にさせてくれるのか、ストーリーを伝える。

★ターゲット顧客の、自社商品に対する購買行動を頭に描く

★直感回路を鍛えるには、情報をインプットして、最善の一手をアウトプットすることを繰り返す。その為に、

・過去事例から学ぶ

・自分のビジネス現場で実践を繰り返す

・社内外で意見交換する

これを繰り返した総量が質につながってくる。達人はジャパネット高田社長。

★美徳の経営

一橋大学名誉教授 野中郁次郎の著書「美徳の経営」

経営の核となる賢慮

・善悪の判断基準を持つ能力

・他社と文脈を共有し、共通感覚を醸成する能力

・特殊な文脈の特質を察知する能力

・特殊なコンテクストを言語や観念で再構築する能力

・概念を共通善に向けてあらゆる手段で実現する能力

・これらの能力を持った賢慮を育成する能力

以上

Posted by ブクログ

お客様の購買意欲を喚起するのは「言い訳→良い訳」が重要。情報の働きかけによってお客様にとって「良い未来が想像できるか」がポイント。情報はストーリー性があり、引き込まれるようなものである必要がある。

という内容を、体系立て、且つ豊富な事例でわかりやすく解説してくれる。マーケティングの基本は、お客様に「良い訳」を提供することだと再認識しました!

Posted by ブクログ

人が商品を買うときに起こる、行動心理をわかりやすくまとめた本。

消費者の気持ちを、売りたい商品にどう向けるか、学ぶことができる。

売れるかどうかは、必ずしも景気や、価格に影響しない。

消費者は、「未来の私」を買う、

商品情報を見て、それを買うことで、自分がどうなれるのか?ということにワクワクするとのだという、自分のことに置き換えれば、とても納得できる話でした。

今の世の中、大量生産される画一化されたモノのなかで、キラリと光る「未来の私」に必要なものを見つけたり、提案できるようになりたいと思いました。

Posted by ブクログ

<きっかけ>

高田馬場の古本市場で目に留まった

<目的>

消費者心理を知るため

<概要>

・人がものを買う時、そこには必ず「買いたい」という気持ちがある。どのような時に人はものを「買いたい」と思うのか。

それは、そのものを手に入れることで「未来の私」に出会えるワクワクを感じているときである。

・人がものを買うに至るまで、実は多くの行動が行われている。その行動を細分し、ひとつひとつの行動が行われるように働きかける。それこそがマーケティングの本質である。

<感想>

「必要性」と「許容性」がないとものは売れない、と考えていたところに丁寧にそれを解説してくれた。

実践的なスキルとして「購買行動デザイン」「キー・ビヘイビアの発見」「感性情報デザイン」の3つが提示され、具体的にやるべきことがイメージできる本。

Posted by ブクログ

6/26【前】

マーケティング理論と脳科学の進歩で分かった「買いたくなる仕組み」の作り方を参考にする。

【後】

直観回路を磨く。そのためには

・過去の事例から学ぶ

・自分でも自分のビジネス現場における実践を繰り返すこと

・社内外での交流や異業種の集まりなどで、各自の取り組みについて語り合い、学び合うこと

そして、人にはミラーニューロンもあるのだから、人の体験を脳内でシミュレートすることができる。

動機付けをさせる。そのために、消費者の「買う」までの行動を分析する必要がある。

そして、動機付けをしなけらばならない行動(キービヘイビア)を見極める。

お客に未来を想像させて、ワクワクさせる。

Posted by ブクログ

日経MJのコラムを読んでいて者の考え方に共感を覚え、同著者の作品と初めて購入。

消費者心理に関する深い洞察力とフレームワークは大変参考になり、現在も実践している。リアル・ネット販売問わずに小売業に携わる人なら必ず参考になる。著者は現実的な理想主義者。この世界の原則を知っている人だと思われる。

Posted by ブクログ

2011年02月 04/009

新書で手軽に読める割に内容がおもしろかった。

人が「買う」までの二つのハードルの話は、「買う」以外のさまざまな場面でも同様に思える。生活における判断の際にも、「できる」「できない」という物理的な条件と「したい」「したくない」という心理的な条件のハードルがあると考えると分かりやすい。

「fulfillment」の考え方もいい。僕が人生に期待する「ワクワク感」というのはfunというよりもfulfillmentだろう。自分を興奮させて、こうありたいと思わせる情動、日々の生活や仕事の中でももっと意識していいと思う。

心の中でなんとなく抱いていた言葉、なかなか的確に表しそうな考え、表現に出会えた一冊。

続編も同時購入しているのでさっそく読まなきゃ。

Posted by ブクログ

よし、この考え方も実践してみよう。

購買行動デザイン/キービヘイビア/感性情報の3つのキーワード。

久々にノート取りながら読みました。

部内で実施している勉強会の次回の課題図書候補だね。

Posted by ブクログ

「買いたい!」のスイッチを押す方法 消費者の心と行動を読み解く 小阪裕司

「買いたい」という気持ちの正体は何なのか?

を著者なりに仮設を立て、実践・検証し、まとめた本。

著者は多少オタク気質で、一般的でないような例えもいくつか出てくるが、「あること」は間違いないという妙な説得力がある。

脳の衝動であることを明確に分析し、観察・考察から仮説を立て、実践・検証をいくつかの例で紹介し、一定の結論をマーケティングの理論として確立。

物を買う衝動までの2つのハードルの分析は秀逸で、AIDMA理論やAISAS理論の本質を丁寧に解説しています。

茂木さんや苫米地さんなどの本とは違い、脳の専門家でないことを断っている著者ですが、とてもバランスよくまとまっている良い本だと思います。

Posted by ブクログ

物を買う時の過程を紐解いた本。

自分が買う時もそうそう!と思うこともあれば、いつか物を売りたい時にも参考になると思いました。

個人的には1つ目のステップで買うか否かが大きく決まるなと思いました!

Posted by ブクログ

「はじめに」に、消費者の「買いたい」を引き起こす術、すなわち、「人の購買行動はいかに作り出すことができるか」についてお話しする、と書かれている。

これを読んで、ノウハウ的なことの書かれた本なのかと思ったが、実際は違った。

買わせるためにどうするか、ではなく、人がどのようなときに「買いたい」と思うのか、について科学的に納得のいくように説明してくれている。

とても参考になった。

Posted by ブクログ

読みやすく、わかりやすく 購買行動の動機づけの重要性を

シンプルに 語っているところに 本書の特徴がある。

脳は不況をしらない。

商品が売れないのは、不況のせいではない。

買いたいとは 情動である。

買うには 二つのハードルがあり、

買いたいか?買いたくないか? というハードルと

買えるか?買えないか? というハードルがある。

動機が起こるカギは、情報が握っている。

動機と情報は関連している。

それまで買いたいと思っていなかったものが、あるきっかけで買いたくなる。

情報は 五感で入ってくる。

人の消費行動は、感性によって引き起こされる。

人が意思を決定するのは、高次な情報処理であり、

価格という要素のみで意思決定はされない。

別の意思決定要素、このブランドが好き、このお店が好き。

売れないときは、感性情報×購買行動モデルのどの部分に問題が生じているか

その原因は何なのか?

→売れない理由は 動機づけされていない。

ここで重要なことは 『消費感性』である。

消費感性とは、消費におけるメンタルモデルのようなもの。

物事の見方や行動に大きく影響を与える固定観念や暗黙の前提。

消費志向の多様性は、動機づけがされれば凌駕できる。

ドーパミンは 新しい情報に反応して出される。

ドーパミンがたくさん出されるには、新しさに出される。

そこに 驚きがあること。

ドーパミンシステムは、新しくて予測できない報酬に最も反応する。

消費者は 未来の私を買う。

充実感や充足感、それを感じられるような未来を得ようとする。

予期せぬ新しい 未来の私。

Having から Being への価値観への移行。

Being とは、存在そのものの価値感覚や生きがいといったもので、満足して生きる基本となる部分

『自分とはなにものか?』

『自分で大好きだと思える私にどうしたらなれるのか?』

自分がいくべき自分の未来を知ること。

自分のなりたい私になれるのか?

→ なりたい私を支援する。

→ 今と未来をチューニングする。

そのBeingを求める欲求を満たすのが 売り手の使命であり、役目である。

Fulfillment(フルフィルメント) 日本語で言えば ワクワク感。

人生観が変わる椅子

プリン王がつくった 黄金比率のプリン

①購買行動デザイン→購入を決意する

②動機づけをしなければならない行動 キービヘイビア行動。

③感性情報デザイン 夫婦円満ソファ。

顧客の感性を育成する。

直感→瞬間的に感じ取る

直観→直接的に本質を見抜く

大脳基底核の一部である 尾状核頭部

『行動選択を担うとされる同部位の活動は、習慣性行動の言葉にできない記憶を蓄えること』

考えずに 答えを出す。

①善悪の判断基準を持つ能力

②他社とのコンクエストを共有し%

Posted by ブクログ

買う、という行動がどういうプロセスで進み、売り手はそこにどう働き掛けるべきかがわかりやすく書かれている。具体例も多く載っており、それぞれインパクトがある。もう一度しっかり読もうと思う。

Posted by ブクログ

かなり深い内容がシンプルに分かりやすく書かれているところがすごいなと思う。同じ著者の「ビジネス脳を磨く」と内容的に重なる部分があるが、それでもこの本は読んでよかったなと思う。

消費者行動論を実際のビジネスの現場に適用できるように、引きなおして書かれており、また具体例も分かりやすく勉強になった。

消費者の購買に至る心理プロセス、行動プロセスに対してどのような視座で訴えかけていけばよいか分かるし、どうすれば商品が売れるかを自分で考えるための材料を与えてくれているように思う。

Posted by ブクログ

消費者が買っているものは「未来の自分」。その商品を手にすることで得られる幸福感(=ワクワク)。それは、より好きな自分を作ること。

なぜその商品を買えばワクワクできるのか、売る側は情報を伝えることが重要(=買うための動機付け)。それを的確に知るには生身の客に寄り添うこと。

消費者が「買いたくなるメカニズム」の説明から、売る側は何をするべきか、最終的にはマーケティングの究極(?)客の育て方までが簡潔な文章で分かりやすく解説されていて、ページ数の割に中身は濃いと思う。

帯にもある「どこでも買えるプリンの売り上げ50倍」の話はインパクトある。簡単に買えるものだから、本書で挙げられている実例の中でもすごさが分かりやすい。ああ、確かにそのコピーなら買っちゃうわ…食べてる自分はきっと幸福なんだろうなって。

Posted by ブクログ

商品を通して未来の自分の理想イメージを買っている

という部分、とても共感ができました

何にお金を使うのかでその人が大事にしているものがわかる

というのを昔からよく耳にしますが、

確かに人に見られるような時計や車にお金を使う人、

物が残らなくても仲間などと楽しむことにお金を使う人、

自分だけで楽しむためのフィギュアや家具などにお金を使う人、

それぞれの人と話していると違った価値観を感じるように思います

それはまさに自分がどうありたいかを物を通して

もしくは消費を通して体現しているということなのだろうと感じました

Posted by ブクログ

「考えに考えている人は、考える総量が大きく違う。考えることに使っているエネルギーが違う。だから、そこから生み出されてくるものの力が違う。」

買うという行動について分かりやすく書いてあって、そこからとるべきアクションについて考察されていた。

飽きずにさくさく読めて尚よい。

Posted by ブクログ

[ 内容 ]

消費者の心と行動を読み解き、「買いたい!」を創り出す。

売れないのは商品や価格のせいではなく、売り方のせいだ。

マーケティング理論と脳科学の進歩でわかった「買いたくなる仕組み」の作り方。

四千社以上での実践から得た具体例も満載!

本書を読めばあなたにもできる!

[ 目次 ]

第1章 脳は不況を知らない

第2章 脳はこうして買い物をする

第3章 モノを買わない脳、「私」を買う脳

第4章 購買行動を創り出すマーケティング

第5章 顧客の感性を育成する

第6章 脳の二つの回路を磨く

[ POP ]

[ おすすめ度 ]

☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度

☆☆☆☆☆☆☆ 文章

☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー

☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性

☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性

☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度

共感度(空振り三振・一部・参った!)

読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)

[ 関連図書 ]

[ 参考となる書評 ]

Posted by ブクログ

人間が物を買うとはどういうメカニズムか。いまの人間は何を求めて物を買うのか。「人間」という根本からのマーケティング理論を展開する。

いまは「ストーリーの時代」と言われている。家を売るにしても、その家に住んだ後のストーリーが必要だ。家具にしても、その家具を使うストーリーが人の心をつかむ。小阪氏の言葉で言うと、「コンテクストを共有する」ことが必要だ。

企業がコンテクストを発信し、そのコンテクストを共有した客がお金を払う。

これは、学生の就職活動にも言えるのではないだろうか。

学生が自分のコンテクスト(ストーリー)を発信し、そのコンテクストに共感した企業が学生を採用する。であるならば、学生は自分ならではのコンテクストを考え抜かなければならない。自分がどういう人間でこれからどこに向かおうとしているのか。その考え抜かれたコンテクストが面接官の心を動かす。

価値観が多様化しているいま、「人間」という普遍をつかんでいる人は賢い。激動の時代、「人間」という根本をつかんでいる人は強い。

Posted by ブクログ

日経MJに連載もしている小阪さんの本。

感性情報により五感への刺激を通じて、買いたいという欲望(動機)を呼び覚まし、買うという行動につなげていく。言われてみれば、ごくごく当たり前のことなんだけど、豊富な具体例で、なるほどと思わされる。モノやサービスを提示するだけで売れる時代は終わり、今後の時代は、モノやサービスを通じて達成される未来を提示し、シナリオを示すことで、消費者にとっての意味づけが重要になってくると思う。

Posted by ブクログ

脳科学や感性工学の理論を用いながら人の「購買行動と心」のメカニズムを明解に説明した良書である。

マーケティングやセールスのみならず、ビジネスの基本を考える上で役立つ内容となっている。

購買行動を創り出す方法やアイデアを商売の実例を通して紹介しているが、テクニックよりも大事なのは消費者の共感を得ること、世界観を共有し、消費者の暗黙の期待に応えることだと言っている。

そのためには、自らの「直観回路」と「共感回路」を磨き、「考えること」を継続していくことが重要になるようだ。

Posted by ブクログ

今月は、私の営業トーク力UP月間という事でして・・・また、営業関連の本です。いや、営業関連ではあるけども、これから日本を盛り上げていくためには、営業職以外の方にも必読の本です。

今回読んだ本は、

「買いたい!」のスイッチを押す方法-消費者の心と行動を読み解く/小阪裕司

なんで、この本を読んだかと言うと、お客様の“おっ!!”とか“なるほどっ”という驚き得るトークをするためには、どのような行動をとっていけば良いのか、そのヒントを得たかったからです。

この本、実は今回が2度目の読書になりまして、その大まかな概要は掴んでいたものの、具体的にどう行動に落とし込んでいけば良いのか、よく分かっておりませんでした。

第1回目の読書で掴めていたのは、

消費者の感性に影響を与え、行動を引き起こし、その結果 売上を作り出すためのフレームワーク、「購買行動デザイン」「キー・ビヘイビアの発見」「感性情報デザイン」。そのフレームワークとは具体的にはどういうものか?

ぶっちゃけ、この一つのみ。。。

これだけじゃ行動が伴わない です。伴わなかったです。はい。

そこで、今回の読書なのですが、

上記のフレームワークを使っていけるようになるためには、「直観回路」(※直感ではなく直観。)・「共感回路」の二つの回路を磨く必要がありそうです。

この二つの回路を磨くために、私は何が出来るのか・・・ここが今回のポイントです。

「直感回路」を磨くには、「情報をインプットすること」と「情報をアウトプットすること」を繰り返すと良い。と この本には書かれております。

また、その具体的な方法として、

1.過去の事例から学ぶこと。

2.自分でも自分のビジネス現場における実践を繰り返すこと。

3.社内外での異業種の集まりなどで、各自の取り組みについて語り合い、学び合うこと。

とも書かれています。

私はこれからどうしていくか・・・

まずは、自分の日頃の営業を振り返る・振り返れるようにする習慣付けを行う。というのと、私以外の営業トークも聞こえてくるので、それを事例として有効活用するため、気になった言い回し・トークの流れはメモをし、振り返る。そしてそれを、考慮したスクリプト・概念を作成し、次回の営業に用いる。

これで、1,2については大丈夫だ。

しかし、3については・・・・・・・・・・・・・そうかっ!twitterや読書会でのOutputをすれば良いんだ!おっと、このブログも忘れちゃぁいけない。そうしよう。その3つの手段の使い分けについては、今回は置いておくことにして、まずは少しづつやってみます。

次に「共感回路」を磨くためには、最も有効かつシンプルな手立ては、直接お客さんに会うことである。と書かれていますが、私は電話での営業なので、これは出来ない・・・

そこで、この前に書かれている、相手がどんな人生観を持っているか。どんな人と付き合い、どんなことに喜びを見出しているか。最近どんな事で困ったり悩んだりしているか。あるいは、どんなことにワクワクしているか。来店客一人ひとりからそれを聞き取り、内容をメモする。日夜そういうことをしている。

これを、日々の営業時や、また普段の生活でも意識して取り組んでいく。これが今の私に出来ることだな。

よし、やってみよう!!

Posted by ブクログ

消費には情動が大切という本

買いたいと思わせるようなストーリーを提示することで購買行動につなげることが大事、未来の自分を買っている

購買行動デザイン、キービヘイビアの発見、完成情報デザイン

Posted by ブクログ

「今日の消費者はモノやサービスを買いたいのではなく、『未来の私』を買いたがっている。であるならば、われわれ作り手・売り手も、それに応えていかなければならない。消費者が漠然と求めている人生の充足感や肯定感、”ワクワク”を得られる瞬間を実現する道筋を示し、そこにモノやサービスを埋め込んで、リアリティを感じられるようにチューニングし、未来へのチケットを渡してあげる。

このような行為こそ、現代における真の『売る』行為だと言うえよう。」

Posted by ブクログ

オーディオブックにて。

オーディオブックで聞くにはちょうどいい。

ただ論理の飛躍が散見されて、説得力があまりない。

「買いたい!」のスイッチを押すためには、

・顧客の感性に訴えかけ、動機付けをする

- ストーリーや情報

・顧客の購買行動を詳細までデザインする

- 購買に至るまでのプロセスにおける障害を取り除く

Posted by ブクログ

買いたいスイッチを押すには?

→買うまでには二つのハードルがあり、買いたいか買いたくないかと買えるか買えないか

購買行動を創り出すには

1.購買行動デザイン

商品購入までのステップをイメージしてお客さんの行動を分解

2.キービヘイビアの発見

動機付けをしなければならない行動を見つけ出す

3.感性情報デザイン

人の感性に影響を与えるような情報を提供する