感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

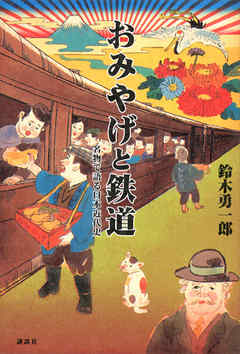

安倍川餅、吉備団子から、赤福、萩の月、白い恋人にいたる「おみやげ」が、明治以降の近代化の装置との関係で発展していったことをたどる一冊。

タイトルこそ「鉄道とおみやげ」だが、戦争と軍隊、博覧会、自動車や飛行機など盛り沢山な内容。(ただ、あまりにたくさんのコンテンツを盛り込もうとしているため、記述が浅いと思われる部分もあったのは惜しい)

鉄道建設がすすめられていた当時、建設に協力した地元有力者に駅構内での立売免許が与えられ、街道の茶店の名物だったものが地域のおみやげとして有名になっていった。その代表的なものが安倍川餅。

日清戦争のとき、宇品港(広島)から出征するため、全国から鉄道で広島に行き来する兵士たちを向けて、彼らを鬼退治に赴く桃太郎に見立てた宣伝を行い、一地方の名物だった吉備団子が全国的に広がった黍団子。戦勝祈願に厳島神社に参拝する兵士たちが、敵を「めしとる」という語呂合わせで買い求めたことがきっかけで宮島名物になった杓子。(もみじ饅頭が宮島を代表するおみやげになったのは昭和55年以降のことらしい)

また、伊勢の赤福は、昭和6年に大阪電気軌道(今の近鉄)が大阪から宇治山田までの急行を開通させ、大阪方面からの修学旅行客が急増し、さらに昭和38年以降にアニメCMを流すことで、子供向けに伊勢の名物=赤福というイメージを植え付けたことで飛躍的に成長したらしい。

(「えじゃないか、えじゃないか、えーじゃないか♪」って今でも耳に残っている例のCMですね。)

今では定番みやげの萩の月とか白い恋人は、昭和50年以降に、飛行機の機内食に採用されることで全国的に人気が高まったそう。

いやーっ、おみやげひとつにもいろんな歴史があるもんですね。面白かった。

Posted by ブクログ

≪目次≫

序章 おみやげの起源とおみやげ文化

第1章 鉄道と近代おみやげの登場

第2章 近代伊勢参宮と赤福

第3章 博覧会と名物

第4章 帝国日本の拡大と名物の展開

第5章 温泉観光とおみやげ

第6章 現代社会の変容とおみやげ

終章 近代の国民経験とおもやげ

≪内容≫

おみやげ文化(家族や職場などに出かけた先の食べ物<名物と言うより行った先が分かるもの>を買ってくる)というのは、日本特有のもので、しかも近代になってから発展したものだという。著者は、それを「鉄道」「博覧会」「軍隊」をキーワードに考察している。

現代は高速道路のPA、SAも加わり、新たな展開が見られているが、一方で食品の保存技術の向上も、このおみやげ文化に関わっていることもわかった。著者の着目点に感心するとともに、見えてきたものについては、分析がやや甘いかなと思った。