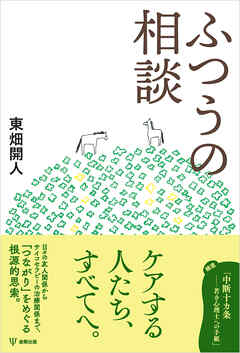

あらすじ

ケアする人たちすべてに贈る。友人論と心理療法論を串刺しにする、「つながり」をめぐる根源的思索!

人が人を支えるとはどういうことか。心の回復はいかにして可能になるか。

この問いに答えるために、臨床心理学と医療人類学を駆使して、「ふつうの相談」を解き明かす。

精神分析からソーシャルワークまで、病院から学校まで、介護施設から子育て支援窓口まで、そして職場での立ち話から友人への打ち明け話まで。つまり、専門家から素人まで、あらゆるところに生い茂る「ふつうの相談」とは一体何か。

心のメカニズムを専門的に物語る学派知と、絶えずこれを相対化する世間知と現場知。これらの対話は、やがて球体の臨床学へとたどり着き、対人支援の一般理論を描き出す。

補遺として「中断十カ条――若き心理士への手紙」を収録。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

いい意味で期待を裏切られた一冊。

「どうやったら日常のなかで相談できるか(もしくは、のれるか)」を知りたくて読み始めたが、そういう実践知みたいなものは、あまり書かれていなかった。

この本で書かれているのは「社会のなかでの、ふつうの相談の位置づけ」専門性が重宝されがちな社会において、専門的でない「ふつうの相談」は軽んじられがちだが、実はそうではない……ということが書いてあるのかなと感じた。

「システムのなかで、どこに相談の受け手がいるのか?」「それぞれの受け手は、何にその行動を規定され、どのような限界があるのか」など、「システムの中における相談」を俯瞰して考えることができ、面白かった。

この本を読み「ふつうの相談が気兼ねなくできる社会になればいいな」と思えるようになった。

本書に出てくるふつうの相談0・A・B・Cは、きっとどれも大切なものなんだと思う。それらのケアが発動される社会であってほしいし、私もそんな社会の実現の一助となりたい。

Posted by ブクログ

タイトルはシンプルだし、エッセイ的な感じかしら?と軽い気持ちで読みはじめたら予想に反してバリバリ専門家向けの本(論文)。‥とは言え、本書の想定読者には「素人」も含まれているし、なんならわたし自身も家族として対人援助のお世話になったり、末端の介護職員として「ふつうの相談」を受ける経験もあり、読み応えのある一冊でした。本書出版記念のトークイベント‥行きたかったなあ。

Posted by ブクログ

公認心理師の資格ができ心理カウンセリングへの興味関心が強まっているなか、我が国の心理カウンセリング状況について、現場サイドでの率直な意見を述べている著者の最新刊。著者の最高傑作と私人は思っている「居るツラ」を理論的?に洗練させた書と思われた。「居るツラ」以降、著者の書作は迷走する。この著作で原点に戻ったと思われる。臨床と理念をつなぐ人は皆無だった中で、著者やその盟友の山崎氏は、今後の心理業界では期待が持てる逸材。今後の著作を期待したくなる一冊であった。

Posted by ブクログ

ケア概念を問い直す、秀逸な一冊。専門知に基づいて行われる専門的なケアだけがケアではない。本書で言う、世間知や現場知に裏打ちされた「ふつうの相談」にこそ、ケアの本質があると私は思う。臨床現場で奮闘する人以外でも、自身のフィールドに当てはめて読むべき一冊。

Posted by ブクログ

我々プライマリケア医も、ふつうの相談が多く行なっている。どの病気にも専門家がおり、どこか引け目を感じていたが、精錬の度合いの違いと考えると合点がいった。我々の診療は合金ではなく原石なのだ。

居るのはつらいよ から、一緒に思考を深めさせていただいた感じがする。

Posted by ブクログ

『居るのはつらいよ』で「ケア」と「セラピー」の違いに目を開かれたのだけど、本書で本格的に「どこかにいる理想のセラピスト(わたしの場合、河合隼雄)」は、一種のファンタジーみたいなものなんだなと断ち切れた気がする。

専門家ではないので、きれいに説明はできないけど、純粋に学派的な臨床心理学を追究している人から見たら、現場に即して形を変えたり、「無意識」や「深層心理」に触れることなく、日常的なやりとりや現実的なアドバイスで困り事を解決に導こうとするやり方は、邪道だと思われがちだ。

でも、そうではない、というのが本書の主張。

真ん中にあるのはあくまでも「ふつうの相談」で、そこには専門家だけでなく、友人同士から地域、家族などすべての関係性のなかから生まれる相談がある。それを精錬していったのが「専門知」を用いた相談だし、それをどのスケールまでやるかも、ケースバイケースで決めればよく、そこに優劣はない。

いくつか印象的だった文を。

◎〈ふつうの相談〉において決定的に重要なのはソーシャルワーク的な想像力である。社会的環境の悪しき点を見出し、変わりうる部分を実際に変えていく介入を行う。個人の心の内側に焦点を当てがちだった従来の臨床心理学では見失われやすかったのが、この〈ふつうの相談〉の機能である。

◎次に取り組まれるべきは、個人の内の変わりやすい部分を変えていくことである。このとき、変わりやすいのが理性や意識であり、情念や無意識は変わりにくい。

◎クライエントは得てして「ふつう」を見失いがちである。苦悩の中にいて、孤立しているときには、共同性や社会性が失われ、実際の現実よりも厳しい「ふつう」を想像してしまう。だから、臨床家が現実的な「ふつう」を補うことは、クライエントが社会と再接続していくのに役立つ。〈ふつうの相談〉では「ふつう」が処方されるのである。

Posted by ブクログ

「雨の日の心理学」が良かったので気になっていた本。こちらは論文の形態で「雨の日の心理学」より難しかったけど興味深かった。

世間知と学派知と現場知。いずれも賢いのだろうが、ときにバカになる。専門知は世間知らずになりやすく、世間知は傲慢になりやすい。学派知は暴走しやすく、現場知は閉塞しやすい。(p149)

この部分ほんとにその通り。

たとえば自分の仕事で言えば、「ふつうに考えてその状況はつらいよね」と相談者に共感する心や、「その行動は疾患が大きな原因になっていそう」と分析する知識、「こういう時はちょっと距離を取って様子を見た方が良い方向に転びそう」と経験に基づいた勘。

どれも日々の相談業務において大事なことで優劣は無い。

人が人を支えるという営みでの「ふつうの相談」の大切さについて考えるきっかけになった。

Posted by ブクログ

「ふつうの相談」には、p62〈外的ケアの整備〉と〈問題の知的整理〉の機能がある。この二つの機能が果たされた時にはじめて、情緒的サポート(ラポール)が成立する。この順序が重要。

ラポールを形成してから心理的作業へ、と教科書にはあるが、まだ何の役にも立っていない専門家をどうやって信用できるというのか。p65

ふつうの相談に決定的に重要なのは、ソーシャルワーク的な想像力p63

問題の所在がどこにあり、どう変化するとよくて、それは何によって可能になるのかが知的に整理され、言語的に納得できることの価値は極めて大きい。客観的状況は同じでも、主観的な風景が変化するからだ。進むべき方角を実感できると、〜苦難を乗り越えていこうとする希望がわいてくるものなのである。p64

福祉職として、ソーシャルワークの一端に身を置くことになり数カ月。相談とは名ばかりの対応しかできない自分が情けないやら、利用者さんに申し訳ないやらな日々を送る中で手に取った一冊。

まだ消化しきれない、けど沢山のヒントをもらったように思います。

最後の「補遺 中断十ケ条」は、電車の中でボロボロ泣きながら読みました。

Posted by ブクログ

この仕事は向いていない、私はいつか徹底的に相手を傷つけてしまうことがあるだろう、この分野に身を置くにはあまりに不勉強すぎる(でも何だか向き合えない)、今の仕事は本流ではない…と何度も何度も思いながら、この分野に身を置いてしまっている中で、この本は自分に向けられたものでは?と勘違いしたくなるくらい、お守りになることが書かれていた気がする。

自分の守備範囲がわかっていて、限界がわかっているなら、それはそれで専門性だと思うし、その守備範囲ならではのできることもあるよな、と思った。研鑽していくのはこの守備範囲を広げていくことだったり、自分の守備範囲ってどこだろう(対象しかり、技法しかり、自分自身の力量しかり)ってことを探っていくことかなと思う。

これまでの葛藤は、それでいいんだと思ったし、やっぱり勉強して真摯に向き合おうとも思った。

明日からまた頑張ろう。

内容をきちんと理解できているとは到底思えないので星は4つ。あと何回か、自分の手を動かしながら読み進めて星5つにしたい。

Posted by ブクログ

東畑氏はこれまで、「日本のありふれた心理臨床」などを通じ、純粋な学問的実践からは程遠い、日本のリアルな心理臨床の肯定的な理解と評価を目指してきました。

今回の一冊では、さらにそこから一歩踏み出して、私たちが一庶民として、また一社会人(援助職)として何気なく行なっている「ふつうの相談」にまで触れ、専門職としての実践との接点や差異について触れています。

補遺の「中断十ヶ条」もいい味を出していて、これまでの東畑氏の著作と結びつけながら理解をすると、心理専門職のやることから、一庶民としてやっている「ふつうの相談」まで、「相談する」「話す」ということそのものへの理解へ繋がっていくように思えます。

Posted by ブクログ

読み出してから、これは一般向けの本ではないのだと気がついた。心理療法に携わる人たちを読者に想定した、心理療法論の論文であった。それでも、東畑さんのこれまでの著作はどれも非常に興味深く、そうか!と思うところが多々あったので、素人にはわかりにくいところもあるだろうけど読んでみようという気になった。で、やはりおもしろかったし、何というか勉強になった。

心理療法論と言えば、大学で教えられ書店に研究書が並ぶあれこれが思い浮かぶ。精神分析・ユング心理学・認知行動療法・人間性心理学などなど。著者は本書で、そうした「学派的心理療法」や一般に行われている折衷的な「現場的心理療法」と、そうした専門家の扉を叩く前の「ふつうの相談」を、包括的に説明する心理療法論を提示している。研究者や医療関係福祉関係など専門家の方たちがどう評価するのかはわからないが、わたしとしては納得の内容だった。

その内容を要約することは難しい(当然だ)。ただ、著者の考えの核となっているのは、一般向けの最初の著書「野の医者は笑う」から一貫している。「心の治療というのは、説明モデルを通じて、人間をある種の生き方へと象っていく営みである」というのがそれだ。これはあやしげなヒーラーから精神分析の大家に至るまで共通している、という指摘には目から鱗が落ちた。学派的心理療法であれ世間話での知人へのアドバイスであれ、それぞれ暗黙の前提となっている「望ましい姿」というものがあり、それぞれの価値観がある。そこを見定めることは、難しいがとても重要なのだと思った。精神医療やカウンセリングなどについてモヤモヤとしていたことがかなりスッキリした。

また、文化依存症候群について述べられたくだりにも、なるほどと思う点があった。痩せを追求する「摂食障害」は欧米文化を文脈とした文化依存症候群だとあって、言われてみれば確かにそうだ。さらに、空気を読むことを重視する日本で「アスペルガー症候群」が多く診断されるとあるのには考えさせられた。そういう視点はあまりなかったので。

「文化的な規範があるときに、それがもたらす副反応も存在する。すべての文化がそれぞれに固有の文化症候群を抱えざるを得ないのである。」

心理療法と言うと、「治療者と患者が個室で向かい合っている」図を思い浮かべてしまうが、著者は、そこを取り巻く社会環境に目を向けなければならないと説く。

「臨床現場は制度が求めることを果たさねばならない。人間を社会が望むように象ることが求められる。現場知には社会的規範が埋め込まれているのである。制度はもちろん、公共的な議論と手続きの上で成立したものであるから、社会に必要なものを提供することを狙っている。実際、そのことで助かる人もたくさんいる。だけど、同時にそこには暴力性が含まれていることも忘れてはならない」

これは、こと医療や福祉の臨床現場に限らず、教育の場でも同様のことが言えるだろう。学校は生きていく力を育むものだけれど、そのことに傷つけられることもあるのだ。それに自覚的であるのが、厳しいけれど大事なことなのだと思う。

Posted by ブクログ

本の中に「この論文は」と書いてあるとおり、論文チックで内容が難しい。

ふつうの相談とは。

「人と人がつながること。人が人を支えること。これが普通の相談の根源で響いている」

普通の相談ややり取りによって相手が楽になったり何かしらのほっとすることがあればいいなあと思った。こういう何気ないやり取りっていつか詳細に調査されるんだろうか。

・この本は、専門家、メンタルヘルス・ケアに関心を持つ読者、一般市民に向けて、ふつうに相談したり相談に乗ったりすることが、心にとっていかなる治療的意味を持つのかを書いてある

・球体の臨床学。それは人と人とがつながること、人が人を支えることについての基礎学である。

Posted by ブクログ

初めて理解した。臨床心理士と公認心理師の違い。ベースが学派か臨床か、の違いかあ、なるほど。

本書の内容はとても学術的で小難しい面も多々あるけれど、でもいちいち納得。いちいちわかる。自分の臨床経験にいちいち合致する。

中井久夫の個人症候群の話とか、熟知性のなかで起こる治療とか、臨床現場にいる人なら感覚的に腑に落ちる話。

受けている著者のセミナーの質問コーナーでも、まあとにかくいちいち「わかる〜」とつくづく思えた。この納得感が、実際に現場で対人援助をしている人たちに猛烈に受け入れられ、だから著者は人気があるのだろうな。この「わかってもらった感」、ここが彼のカウンセラーたる所以か。

そして何より思うのが、やっぱり中井久夫はすごいなあ、と。陳腐な言葉になってしまうけど、それが感想。

追記

セミナーで、著者は本作にはおせっかいについて書いてあると言ってたけど、そうなのか?そう思えなかった私が理解できてないだけか。

Posted by ブクログ

原石である、ふつうの相談0を精錬していくと、ふつうの相談Bが産出される。これは冶金スキームではなく、精錬スキームで捉えることに利点がある。さらに、そこから、ふつうの相談C、ふつうの相談Aが産出される。 こういう切り取り方を面白いね、と思ったですが、こんなまとめ方では面白さが伝えられないな、とも。

Posted by ブクログ

臨床心理士が長年抱えていた学閥による弊害のような問題に、公認心理師を巻き込まないようにするための啓発の書でもある。

心理士は心理士に厳しい。

その理由のひとつが、学派知に強く引っ張られる点にある。絶対的な正解を前提とするため、そのことが必要以上の批判を生み、また自分自身の首さえ絞めることとなる。

若い頃は特に、現場に出るとすぐ専門職としてのサバイバルが始まるのだ。クライエントの福利に与さないところでひっそりと。

そうならない為にも、フレッシュの人は、早めに読まれるとよいと思う。なぜならあなたの受けたその傷つきは、目の前のクライエントさえも傷つけるリスクがあるからだ。

しかしそれでも、それでもなんとかやっていこう。共に頑張ろう。

あと一点。病体水準の話が抜けているのは少しもの足りず、危険だとも感じる。圧倒的に個人を飲み込む深淵の闇、それと相対する時、それはふつうの相談ではなく、サイコセラピーとなる。そういった視点には触れておいて欲しかった。

Posted by ブクログ

俺自身、臨床心理士も公認心理師も取り、仕事のコアな部分ではないとはいえ、人の話を聞く場面を仕事の一面として持っている。それでも、相談とは何か、カウンセリングとはなにかと考えたときに、もやっとしたものは残る。なぜかといえば、それはじゃぁ、日常的に同僚や知り合い同士でやる相談と、お仕事でやっている相談は何がちがうの?という部分で明確な線引きが難しいからだ。そうした相談を含めた、人の話を聞くということについての考察は面白かった。

開業するという点において、関係機関との連携をとるというのは、あぁなるほどというところがある。たしかに、話を聞いておしまいでは、日常の相談と変わらないもの。こういうところを紹介できますよ、というのは、ひとつの強みというか、そこがつなげられてこそ、お金をとれる仕事だというのはひとつの見方だと思う。それがすべてとも言い切れないが。

Posted by ブクログ

精神科に通う母の些細な相談事や無駄話につきあうことも「ふつうの相談」なのだろうか?

それはどんな意味がある行為で、私はどんなことに気をつけたらいいんだろう?

という疑問を持って読んだのだけど、そういう内容の本ではなく、

精神分析などの『ガチ』な相談に対し、もっとカジュアルな相談や精神医学以外の分野の対人援助関係の現場でのちょっとした悩み相談や雑談を、どのように理論的に位置付けるかという専門的な内容だった。

なので私の求めていたものが得られたわけではなかったけど、臨床界隈のこと(立場の対立やトレンド)が学べたという点では有益だった。

つぎは臨床分野を社会学視点から考察した本を読んでみようと思う。

Posted by ブクログ

「ふつうの相談」がいろんな「専門知」、「世間知」の枠組みの中のどこに位置するか、について書かれた本。

”どうやったらふつうの相談ができるようになるのか”、を読みたい場合は

「聞く技術、聞いてもらう技術」を読んだ方が良いのかもしれない。

「ケアする人たち、すべてへ。」と帯にあったので、

ケアする側が受ける心労、疲労、トラウマ、へのケアの仕方とか、心理士の人たちはカウンセリング後の疲労をどうやって取っているのか、とかの方が個人的には読んでみたかった。

ケアする人・ケアした人のケアの仕方みたいな。

専門家ではないから、事例研究をして学問的に追究することもできないし、でも自分のケアはどうだったんだろうとか、専門家から見てもよく頑張ったよねとか、ケアした後のコミュニティが無いので、この疲れをどうしてくれようとは思う。

ケアされる側が元気になったのなら、もちろんそれが全てで良かったのだけど、やっぱり、自分もがんばったんだよと。頑張ったねと言われたい。

だから、結局、周りの人にふつうの相談をすることになるのかな。

こうやって、ここに書いて、読んでもらうことがケアされているんだな。