あらすじ

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

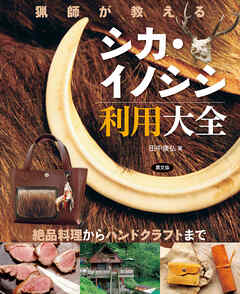

著者がカメラでとらえた、各地の猟師たちの角・皮・肉利用法。日常料理としてのおいしい食べ方から皮のなめし方、ワナの仕掛け方、止め刺しの方法、肉の売り方まで。銃やナイフ、長靴選びや狩猟アイテムの解説も。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

近年、獣害が増えている。それに伴い、駆除されるなどするシカやイノシシの数は相当増えているという。捕獲頭数は50年前に比べて、シカ46倍、イノシシ14倍(平成22年の数値)。猟師の数は減ってきているから、一人の猟師が獲る個体数が増えているということでもある。

だが、こうして捕獲される個体は一部を除いて、大部分が廃棄されている。その一方で、ジビエとして食べられる肉や、クラフト用のシカ皮などは大半が輸入ものだ。

いや、それはおかしいだろう、もったいないじゃないか、というわけで、本書が紹介するのは、獲れた獲物を猟師たちがどのように処理・加工し、食肉やなめし革にしてきたか、その知恵である。また、実際の狩猟に当たり、わなをどのように仕掛けるか、銃の種類はどのようなものがあり、猟師になるにはどういった資格が必要かという話題もある。最後は、こうして調達された山の恵みをどのように供給していくか、試行錯誤の実例も紹介される。

写真が多く、猟師と山の暮らしの写真集として眺めることもできる1冊だ。それもそのはず、著者は長年、マタギを初めとする全国の猟師を追い続けてきたカメラマンでもある。読み始めてから気がついたが、先日読んだ『山怪 山人が語る不思議な話』の著者でもある。

各地の猟師をよく知る著者ならではの、猟師の懐に飛び込んだ視線が非常に楽しく興味深い。

冒頭に、本書に登場する猟師たちと周囲の人々の写真が掲載される。猟師の中には女性もいる。元は農家だが獣害に立ち向かうため狩猟資格を取った人もいる。代々続く猟師もいる。狩猟し、さばき、料理し、客に振る舞うまでを一貫して行う夫婦もいる。犬猟、単独猟、集団猟、スタイルもさまざまである。

第1章の「食べる」はさながら料理本の趣である。脂の多い少ないなど、多少の特性の違いはあるが、イノシシは豚に、シカは牛に似ている。それぞれ特徴をよく知る猟師たちの料理は垂涎ものである。

第2章は「皮・角・牙を利用する」。かつては熊の敷皮や剥製などがステイタスであった時代もあるが、今やグロテスクと思われかねない。価値がないとして捨てられる皮や牙でも、小さく切り分け、アクセサリーに仕立てたり、クラフトの材料としたりすることで人気のアイテムとなることもある。

第3章は「獲る」。獲物との知恵比べである。狩猟は大きく、わな猟と銃猟に分けられる。「待ち」と「攻め」とも言えよう。

「待ち」とは言っても、わなでも置いておけば掛かるというものではなく、獲物の足取りを観察し、見極め、掛かりやすい場所に掛ける必要がある。もちろん見破られてはいけない。わな猟は猟銃に比べ、危険が少ない印象があるが、捕らえた獲物に近づく際は、場合によっては銃より危険である。怒ったイノシシは、檻に体当たりして壊すほどの破壊力を持つことがある。さまざまな場面で、猟師一人一人の経験から生まれる知恵と工夫がものをいう。

第4章は「売る」。畜肉と異なるのは、決まった餌を与えられて管理されてきた肉ではないことだ。その部分が風味ともなるわけだが、一方で、捕獲後の処理を迅速にする、血抜きをよくする、衛生管理に留意するといった点が守られないと、安心して食用にできなくなる。食肉処理に関しては、食品衛生法に則り、「食肉処理業」「食肉販売業」「食肉製品製造業」の資格などが必要になる。これとは別に、自然界のものならではの、「いつ獲れるかわからない」という不確定性がある。安定した供給が難しいため、他の精肉と同様のルートには乗せにくい。こうしたハードルをクリアして、消費者に肉を届ける試みをいくつか紹介する。

全体的に、突っ込んで具体的、かつ写真が豊富でわかりやすい。

猟とはどういうものか、漠然としたイメージしかなかったものが、ほほぅ、なるほど、と納得できるる。

シカやイノシシの増加は放置してはおけない状況で、しかし捕獲された大半は廃棄されているというのはやはり残念なことと言わざるをえない。

猟師たちの知恵に感心しながら、人と生きもの、自然との関わり、食べるということについて、あれこれ考えさせられる、深さのある1冊である。