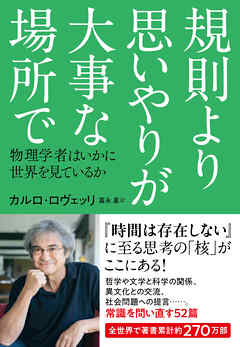

あらすじ

天才物理学者は「この世界」をどう見ているか? 文理を横断する思考の核心に迫る!

『時間は存在しない』『世界は「関係」でできている』等の著書で、物理学の最先端を詩的な言葉で解説しベストセラー生み出してきたカルロ・ロヴェッリ。彼が10年以上にわたりイタリアの新聞各紙に発表してきたコラムから、約50篇を厳選して収録。「ループ量子重力理論」を牽引する理論物理学のトップランナーであるだけでなく、哲学や文学にも造詣が深く、社会問題にも鋭く切り込む「発言する知識人」ロヴェッリはこの世界をどのように見ているのか? 常識にとらわれず真実を明らかにしようとするその思考の核心に迫る一冊!

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

みんな大好きカルロ・ロヴェッリのコラム集。

一つ一つが読みやすく、けれども内容はしっかり濃いので、このレベルのものがコンスタントに出されているってのがすでにすごい…。

ロヴェッリの本は3冊ほど読んでるので、あーここが繋がってああいう発想になってるのね、と納得する部分も多かったり。

特に面白かったのは標準理論やホーキング温度のところかな。何となくは知ってたけど、ロヴェッリの手に掛かればこれほど興味深い内容もない。ここらへんは別の本で詳しく勉強していきたいね。

Posted by ブクログ

イタリアの物理学者 さんが2010年代~2020年に書かれていたエッセイをまとめたもの。

科学や理系に疎いので、ちょっと難しいお話かなーと思いながらも手に取りました。

たしかに始めの方のエッセイは、宇宙とか粒子とか、数学の話が割とありましたが、

全体として楽しく読ませていただきました。

というのも、

・分からなくても一つ一つ完結しているので次に進められる、

・まとめ、がある文章構成ー理由や問いに対して、1, 2, 3、とはっきりと述べられているので、論点が理解しやすい

・後半はとくに、社会や時事に関する馴染みある話題が扱われている。

と思いました。

・・・

「光だけの宇宙では時の流れを感知できない」、といったことが少し書かれていて、

時間=光・・・?という知能レベルなのですが、

著者の『時間は存在しない』は興味深くも難しそう…。

最後の方のエッセイで、

2400年前のナーガールジュナの「空」の哲学のお話がありました。

本質は存在しない。

物事は視点があって存在する。

分かるようでわからない、もちろん簡単に分かるわけはない、

けれど、光の話で行くと、人間の視点があって、時間も存在しうる、そういう関係性の話をされているということなのでしょうか?

・・・

自由意志の話。

スピノザの『エチカ』でこの自由の有無について一つの結論が示されているようで、

著者曰く、脳内の複雑な計算で物事が決められている、それを正確に読み込めば、現に本人が選択行動する前にすでにどう動くかが分かる。

でもそれは複雑すぎて、結局私たちはそのミクロレベルを知らないからこそ自由意志の発想が有効になる、自分自身の選択行動に対して、自分が責任を持つ、という規範が成り立つ。では、それぞれの持つアルゴリズムこそ個性なのでしょうか? その計算機は、生まれ付きの脳の動き方に加え、一人一人の価値観や経験に依拠するから、やっぱり本人が知る前にデータとしてとれたとしても、それは本人に依拠する、と言えるのでは、と思ったり。

アキレスと亀の永遠に追いつかないパラドックスの話。

半分ごとに追いついても永遠に追いつかないのは、「連続空間」として空間を捉えているからで、

粒状性、あるいは空間の原子の集まりとして空間を捉えたら、解決できる、というようなご説明。

ループ量子重力論というらしい。

そんなことを解明しようとするところがすごいよなー、物理学者さんたち。

統計や確率。

統計、にかく大事らしい。知って用いて生きるのとそうでないのとでは大きな差が生まれそうだ、そこは納得しますが、

何度やってもなかなか頭に残らない。

分かりやすかったのが、確率とは、何なのか、というお話で、

頻度でも、傾向でもなく、…

__数学者で哲学者でもあるブルーノ・デ・フィネッティ(1906-1985) は1930年代に、確率を理解する際に鍵となる考えを導入した。

確率と関係があるのは、 その系 (サイコロや、 新聞の編集者や、崩壊する原子や、明日の天気など) 自体ではなく、その系に関してこちらが有する知職であ

る、 という考えだ。

(「確実と不確実のはざま」より)

統計が数学ではなくなったような気がしました。

・・・

数年後のエッセイでまた不確かさに触れられ、反証可能性に常にさらされ続ける知識に意味はあるのか、科学的知識は機能し得るのか、という懐疑に対する一つの答えを紹介しています。

__フィネッティが偉大なのは、絶対的に確かでなくても、信頼できる知識を手に入れて分かち合うことはできる、という事実を理解した点にある。その洞祭によると、確かに確率は主観的で蓋然的だが、それでも知識は収東する。なぜそのようなことが可能なのか。その鍵となったのは、十八世紀イギリスの数学者トーマス・ベイズに端を発するなんとも扱いにくい定理だった。ベイズはこの定理でニつの事柄を示した。第一に、さまざまな信念の確率は、経験によって新たな証拠の欠片が得られるたびに変わっていく。第ニにーーこれが重要なのだがーーわたしたちの信念はたとえ最初はばらばらだったとしても、それらの変更によって、やがて収束する。(「ブルーノ・デ・フィネッティー不確かさは敵ではない。」より)

私たちの市民生活においても、不確かさは敵ではなく仲間だと言います。

__不確かだからこそ、意外なものに感動する。不確かだからこそ、わたしたちは心を開いて、さらに知ろうとする。わたしたちは有限で、いずれは死ぬ運命にあり、自分たちの知識の限界を受け入れる術を身につけられる。それでもなお、学ぼうとし、この知識の基礎を探求しようとすることができる。その基礎は、確かさではなく信頼性にあるのだ。(「ブルーノ・デ・フィネッティー不確かさは敵ではない。」より)

・・・

著者は、ヨーロッパ最古の総合大学であるボローニャ大学ご出身。

コペルニクスもそうらしい。1947年にポーランドから来て、この大学の学生になった。

そこでの学びがもたらしたものを考察しつつ、

偉大な大学が提供する「二重の構造」についてのお話が興味深かったです。

1つ目に、蓄積された知識。古代ギリシャ、古代ローマ時代の書物も含め、学ばれていたこと。

2つ目に、変革の精神。既存を疑う、新しいものを作ろうという夢を描ける環境。コペルニクスの在学時のイタリアは、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチが大活躍をされていた時期とぴったり重なるそうです。

__...異なる文化世界は互いに混じり合うことなく翻訳することもできない、という言葉が繰り返されているが、それは嘘だ。その逆こそが真なのだ。理論や学問や時代や文化や民族や個人の境界はきわめて浸透性に優れていて、知は、これらの浸透性の高い領域での交流によって育まれる。わたしたちの知識は、この濃厚な交流の綱が絶え間なく発展した結果なのだ。そしてわたしたちの最大の関心は、この交流にある。比較して、さまざまな着想を交換して、互いの差違から学んで作り上げる。さまざまなものをばらばらなままにしておくのではなく、混ぜる。(「コペルニクスとボローニャ」より)

異なる文化、時代、個人の間の対話…

学問分野を越えて、国境を越えて、広く社会にも発信されている著者は、まさにこの交流を実践されていることが伺えます。

・・・

著者は、移民や中東問題、大戦の歴史いった社会・政治テーマにおいても明確な立場をとり、

キリスト教の本家イタリア人でありつつ、無神論者である理由を綴り、2世紀インドの仏教僧ナーガールジュナの思想について浸水して語られている、と思ったら、

彼の前著を書く発想は、日本では違法ドラッグのLSEの使用体験から得た、といった話まで、

一貫してリベラルで協調性すごい。

__世界中の無数の都市のさまざまな通りで、世界は混じり合い、世界中の若者が語り合い、よりよい未来ーー異なることを恐れるのではなく、混じり合うことで豊かになる未来ーが生まれようとしている。

(「共生の基盤は法律である」より)

1万年前の人間同士の衝突の証拠が最近になってアフリカのトゥルカナ地方で発見されたことに触れ、

ここから、著者は、私たちの知り得る人間同士の争いの歴史は、たった1万年に過ぎない、と言います。

一次的なものだ、ともいえる。

そして、争いを続ける人類に絶望するのでも、放置するのでもなく、分析する姿勢。

『わが闘争』を読み、「自分は弱いものかもしれない」、「自分が他人より劣っているかもしれない」、といった恐怖が、分断や対立、ついには暴力的な争いの真の源であることに気付いたと言います。

__自分が弱いと感じる人々は、他者を恐れ、警戒し、自分を守るために、自分たちのアイデンティティーとされるものに群がる。強い人々は恐れることなく、対立せずに協働し、自分とそのほかの人よのためによりよい世界の創造に寄与する。誰かがみなさんに何かを恐れるべきだというのは、その人が弱いからだ。『わが闘争』は暴力の深層にあるこの論理を暴露する希有な本だ、とわたしは思っている。(「マイン・カンフ わが闘争」より)

近代国家に象徴される、権力の構造についても。

__一人一人のアイデンティティーがかくも多形なものであるのなら、どうしてわたしたちは自分たちの集団としての政治的な振る舞いを「国家」という形にまとめ、一つの国家に帰属するという感覚をアイデンティティーの根っこに据えるのか。なぜ、イタリアなのか。なぜ、連合王国なのだろう。またしても答えは簡単で、国民性のまわりに権力が打ち立てられるのではなく、その逆なのだ。

権力構造によって、国民性が作られる。

…

__連帯を育むために生み出されたものが、より大規模な協働の邪魔をする。内部での軋轢を滅らすために作られたものが、外部とのより有害な軋轢を生み出す。

…

__わたしたちに国民性、すなわち国民としてのアイデンティティーがないわけではない。確かにあるが、わたしたち一人一人は、幾重にも重なったアイデンティティーの交ス点なのだ。国家を最優先にすれば、他のすべてを変切ることになる。なぜなら、この世界のわたしたちが国を超えてみな同じだからではなく、それぞれの国の一人一人が異なっているからだ。(「国民性には毒がある」より)

最近上映されてい映画『オッペンハイマー』の劇場座談会に招待された際にも、科学者が国境を越えた対話を行い、声を上げる重要性を強調されていたようです。(訳者あとがきより)

・・・

博識な方から学ぶことは本当に幅広いですね。