あらすじ

ベルリンで同性の恋人を殺した陳天宏は、刑期を終えて台湾の永靖に戻って来る。折しも中元節を迎えていた故郷では、死者の霊も舞い戻る。天宏の6人の姉と兄、両親や近隣の住民。生者と死者が台湾現代史と共に生の苦悩を語る、台湾文学賞、金鼎賞受賞の長篇

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

全体的に暗い雰囲気があり登場人物も多めなので、最初は読むのにパワーがいるなぁと感じていたのですが、陳家と永靖の人々の秘密やドイツでの出来事などが徐々に明かされていく構成が非常に上手で、一度読むと中々止められませんでした。

多かれ少なかれ日本にも共通点はあるかと思いますが、戒厳令が敷かれていた頃の台湾の田舎町、強烈な男尊女卑思想と厳しい教育、そしてそれに伴う容赦ない暴力など、見ていて「これ流石にひどすぎない?」と、フィクションとはいえ見てて辛くなる描写がたくさんありました。ただ、そういった冷酷に思えるキャラも、当時の台湾社会におけるスタンダードや、更に上の世代からの重圧を受けてきた結果の行動であることを、肯定はせずとも理解はしないといけません。

また離郷について、訳者あとがきにも書かれていたセクシャル・マイノリティとしての『離郷』と『帰郷』については、自身も同じ立場の者として深く共感した。帰郷はただの帰省ではなく、特に保守的な場所に帰る場合は、自分と自分の過去、そしてその地域との和解を求める行為であるのかもしれない。

Posted by ブクログ

またひとつすさまじく、すばらしく力強い物語に出会えた…。

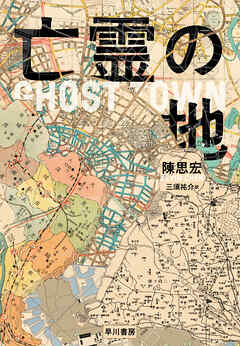

台湾ではおととい鬼月がおわり、門が閉じたという。中元節の時分に出版社の方が紹介されていたこの本の装丁にひとめぼれし、『亡霊の地』(原題『鬼地方』)というタイトルに震えながら(ホラーが大好きだけど苦手なので)手に取った。

あとがきで知ったが、『台湾文学ブックカフェ プールサイド』の、「ぺちゃんこな いびつな まっすぐな」と同著者の著作であるとのこと。もう治っているけどたまにしくしくと痛むような、そんなたまらない小説。

何度もなんども、涙を流した。つらく苦しい思い出、いや思い出ではなく 記憶、忘れ去りたい過去、しかし自分を確かに形作った、その場所、故郷を忘れたい、そこから去りたい、もう戻ってくることもない。そう思わせた出来事。天宏が記憶に潜っていくなかでわたしもその傷を負い、嗚咽し、諦め、しかし愛し、追体験はとてもつらいものだった。つらい。ただつらい。けれど生きている。死のうとしたが、生きている。そしてここへ帰ってきた。

かれら一家は皆傷を背負い、しかし生きて、(ひとりは生き抜いて死に、)まだこの「亡霊の地」に縛りつけられている。去ったはずの、帰ってくるなといわれ送り出された彼も、引き寄せられるように戻ってきてしまう、故郷というにはあまりにも残酷な場所 現在の、実際の永靖と、フィクションの永靖がかさなり、呼応し、一方は消えて、また立ち現れ 幽鬼のように あとがき、訳者によるあとがきまで気を抜けない。しかし不思議に後味のよいさわやかな、なんだか軽くなるような…不思議な小説だった。

あっけらかんとした、最後のふたりがなんだか微笑ましく、恨みが、灰が連れ去ったはずのふたりが、寄り添い、しかし一方は死に…最後の二通の手紙は…もう…

時代が、といえばそれまでだけれど、

隣の島国の、私たちが望む未来、その輝かしい未来の過去に、確かに生きていた、そして命の限り生き抜いた人々がいたということ。

私たちは、私たちの場所を、土地を、「亡霊の地」と呼ばなくてもよいように、なにを守っていったらいいのか なにを残していけるのか。

母の母は、祖母は、母に呪いをかけた。女はこうであるべきだと。母は女の私に、その呪いをかけなかった。そのことを、呪いの連鎖を断ち切ってくれた、母を。となりで寝る母を思い、祝福と、呪いと、幸せと、泣かないで、という言葉を思う。

Posted by ブクログ

どこから感想を書けばいいかわからないくらい強烈な一作だった。アジアを舞台にしたマルケス的マジックリアリズム小説であり、主人公が一度は捨てた故郷に戻る帰郷小説であり、台湾の政治と社会の暗部を描いた社会派小説でもある。今までの人生で、こんな小説は読んだことがない。

この小説では、人間も亡霊も一緒になって自分の人生を語りだす。すると家族の秘密、辺境の村の閉塞性、そして政治のむごさが一つ一つ明かされていく。そんな展開をすんなりと受け入れてしまえるのは、台湾の鬼月、中元節という時期の魔力だろうと思う。

唯一難点を挙げるとすれば、主人公の恋人に関する言及はやや表層的というか、もう少し掘り下げてほしいと思った。「いかにも」な社会的理由が語られるが、若干消化不良だったのは否めない。

Posted by ブクログ

ちょっとこれはヤバいやつを読んでしまったのかもしれない。台湾出身の作者の描く、日本で言えば恐らく昭和後半から現代に至る(と思われる)台湾のとある地方における五女二男の子供とその父親、母親の“家族”とその周囲の人々による数十頁のモノローグが積み重なっていく形式で物語は進んでいく。

まずとにかく誰一人として幸せな人間がいない。そして、家族というどうにもならない存在がそれぞれに秘密を抱えて、積み重なり、次第にその重みに底が抜けて、様々な真実が明らかになっていく。

その余りの重苦しさに、最初の50ページでもう読むのやめようと思ったが、いつの間にかやめられなくなってしまっていた。濃厚すぎる台湾の情景描写と、執拗なまでのディティール描写で当時の時代感が鮮明に浮かび上がり、正直、田舎から出てきて、残してきた家族の重みを知る人々ほど読むのが辛くなるかもしれない。しかし、そこは徐々に物語をシラケさせない絶妙な塩梅の謎解きの面白さをちりばめることで、読み進めやすくなってくる。

個人的にはラストが狙いすぎた感があったので星4つとしたが、小説として体内に残るヤバさとしては文句なしに5つ星だ。

Posted by ブクログ

陳家七姉弟の今。

それぞれにそれぞれの問題を抱え、そこに至る過去は腹をわって語りきれず、互いを羨み、妬み、それでいて実は相手への責任を感じながら、言葉にできない幸せを望む。

家族って切っても切れず、嫌い!と言いながらも手をさしのべあってしまうよな。

ピーピー口喧嘩を始めた姉妹をみて、

「泣かないで」

って言われたって泣いてしまうわこんなの。