あらすじ

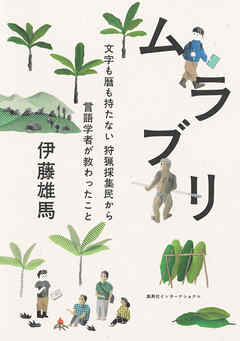

就活から逃げ出した言語学徒の青年は、美しい言語を話す少数民族・ムラブリと出会った。文字のないムラブリ語を研究し、自由を愛するムラブリと暮らすうち、日本で培った常識は剥がれ、身体感覚までもが変わっていく……。言葉とはなにか? そして幸福、自由とはなにか? ムラブリ語研究をとおしてたどり着いた答えとは……? 人間と言葉の新たな可能性を拓く、異端の言語学ノンフィクション。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

めちゃめちゃおもしろかった、これは心が軽くなる系の本。ICUの特に言語学とか人類学やってたひとにとっても刺さりそうな本。寮に置いといたらみんな取り合いになるんじゃないかって思う。

「正の走性」「負の走性」って言語に落とし込んだのはありがたい。気持ちが向くとか気分でとか自己中心的だと思われるような言葉じゃない言語化に感動。そもそも自己中心的とか最後の方にでてきた所有とかの概念もそうだけど都市化の過程で人々を統制するためにできた概念なのかって思ったら今までの「自由」の意味が変わって見えてきた。自由には責任が伴うなんて言うけどそれはムラブリの言う自由ではなくて都市の中での自由の意。本当の自由じゃない気がしてるけどそもそも自由って日本語の語源を知らないから勝手な解釈にすぎないかな。意の向くままに流れるって言うけど選択をしている気がする、心が赴く方に。それが正の走性か。だから運がついてくる。

Posted by ブクログ

著者の研究人生のこと、ムラブリのことなど面白かった。

コミュニケーションでは意味のあることを交換するだけでなく、意味のないことの交換(挨拶とか)で関係性を強化するというくだり、なるほどなと思った。

Posted by ブクログ

昨年、ムラブリの映画がどうしても気になって東京に行く機会の時に時間を縫って横浜まで見に行った。

久々の東京でかなり疲れていたし、横浜までの電車も遠くてぐったりしていたのだけど、ムラブリの映画を見たら疲れが無くなっていて本当に驚いた、という経験がある。今回この本では身体性についての記述が多く、やはり私が映像をみてムラブリをみて言葉を聞いた時に身体が変化したことは気のせいなんかじゃないと思った。

Posted by ブクログ

言語学者からの言語に関しての視点だけではない、もっと幅ひろい視点での考察が刺激的。

人の行動には何かしらの理由を求められることが社会ではしばしばあると私は感じている。その度に、えっとそれは…って理由を考えることがあるけど、人間の行動は、何かしら考えた上で実施しているのではなく、脳の無意識の深層の範囲で判断されたことが多く、意識下で判断していることは実はそう多くない。そして、何でそういう行動を取ったのかというと、それについてあとから意味づけされている、ということはよく言われている。

筆者も学生時代は失礼ながら、気の赴くままの判断で日々を過ごしていたようにもみえた。でもそこからの学者としてのスタンスがだんだんと形成されていく成長過程を、さらけ出して本にかけているところに物書きとしての才能を感じてしまう。

もともと突き詰めて考えることが筆者の性分からか、学者としての職も手放し、より研究に没頭できる立場を本執筆時期には選択している。このあたりの行動の早さも今後の展開に大いに期待してしまう。

ちなみに私はこの本を知ったきっかけは、筆者自身がとあるゆる言語系のユーチューブチャネルで対談されているのをみて興味を持った。まだ見ていない方は是非視聴頂きたい。

Posted by ブクログ

ゆる言語学ラジオで取り上げられていて知って手に取った本。

世界は広い。当たり前のことのようでなかなか日々の生活では実感しづらいこと。本は、そんな普遍的な事実を手っ取り早く咀嚼させてくれるツールとして最適だ。

この本は正に、“世界は広い”という何の新鮮味もない当たり前の事実を改めて腑に落ちさせてくれた。

文字も暦も持たない(ちなみに世界中の言語のうち約4割は文字を持たないらしい!)狩猟採集民の言語。言語には文化や価値観が現れることはこないだ読んだ「言語が違えば、世界も違って見えるわけ」にも書いてあった。こんなにも、狩猟採集民の言語は我々から見て特殊なのか。と同時に、彼らから見た我々の言語もとても特殊に映るんだろうな、と思うと興味深い。

特に印象的だったのは、ムラブリ語では「上は悪く、下は良い」らしい。これは世界のマジョリティの言語とは真逆のものの見方だ。心が動くことは良くないこと、平穏な状態が是であること、という見方が根底にあるらしい。狩猟採集民であることが関係しているのだろう、と筆者は述べている。また、年齢や数を数えることが重要でないというのも非常に新鮮だ。「今、ここ」を大事にする狩猟採集民だからこそ、抽象的な概念の必要性が薄いのだろう。幾何学的でない、有機的な世界。

この著者の書く文章は、淡々としているけど熱がある。静かなドラマチック。言語学の面白さ、言語学的な観点からのムラブリ語の面白さを素人にもとてもわかりやすく教えてくれる。

そして最も印象的だったのは、定住生活を始めたムラブリの中には自殺者も増えた、というエピソード。計画性が求められるようになり、「今、ここ」以外の未来や過去を考えるようになったせいだろうか。色々と考えさせられるエピソードだった。

Posted by ブクログ

ゆる言語学ラジオで伊藤先生の動画を見てこの本を手に取りました。

狩猟採集民の生活は、私たち日本人にはなかなかイメージしづらいものですが、ムラブリ語を通して垣間見えたような気がします。

ムラブリが「自由」を求めてこの生活スタイルに定着し、伊藤先生自身、ムラブリの体現として生きようということで、ムラブリの生活スタイルが自分に合っていて、それを欲している現代人も多くいるはずだ、という論旨で書かれていらっしゃることは重々承知ですが、私個人的にはその中に寂しさ、儚さを感じてしまいました。

言葉を通じて自分の生き方についても考えさせられる良い本でした。

Posted by ブクログ

文句なしに 面白い!

文字がないからこそ

豊饒な暮らしの文化が

見えてくる

文化人類学を専攻しておられる

何人もの研究者の方から

よく聞かされる言葉のひとつ

文字をもってしまったから

豊かになったモノ

文字を持たなかったから

豊かさが保たれたモノ

どちらが 良い悪いではなく

いろいろ 考えさせられました

Posted by ブクログ

少数民族「森の人」ムラブリとの出会い。

その美しい言葉に惚れて言語学者となった半生と、

彼らとの関わり、そして大いなる影響を語る。

・本書に登場するムラブリの主な居住地

・ムラブリ語の頻出表現リスト

第1章 就活から逃走した学生、「森の人」に出会う

第2章 駆け出し言語学者、「森の人」と家族になる

第3章 ムラブリ語の世界

第4章 ムラブリの生き方

第5章 映画がつなぐムラブリ、言語がつなぐ人間

第6章 ムラブリの身体性を持った日本人

コラム①~⑤、参考文献有り。

タイやラオスの山岳地帯で暮らす「森の人」ムラブリ。

少数民族であり、消滅の危機にある「危機言語」の

文字が無いムラブリ語を話す、遊動生活をする狩猟採集民。

就活から逃げ大学院へ。TV番組で知ったムラブリの美しい

言葉に惚れて、フィールド言語学で調査したくなった。

様々な出会いと縁により、ムラブリの人の村々を訪ね、

言語を覚え、記録してゆく。

それはムラブリたちとの交流となり、擬制家族ともなり、

その生活にどっぷりハマりこむ。

タイやラオスにか細く点在する村を巡り方言の調査、

離れた村の住民同士を引き合わせたり、記録映画にも関わる。

いつしか身体までもムラブリ化してしまう。そして現在へ。

「森の人」ムラブリだけの話かと思ってたら、

著者の半生や言語学に関する話もたっぷりでした。

いや言語学って難しいなと知れたのも、大事。

その言語学の学者なんだなぁと再認識してしまうことも多々。

良かったのは、ムラブリ人たちとの交流の場面。

他愛ない会話が、ゆったりとした時間の中の自由さを

体現しているように感じられました。

自分における自由って何だろうと、再考してしまう。難しいけど。

Posted by ブクログ

ムラは「人」、ブリは「森」。だから、ムラブリは「森の人」という意味になる(中略)

狩猟採集民だ。服はふんどし。(「はじめに」より)

「負の走“嫌”性」には(私もコレだ!)と共感することばかりで、最初からトップスピードでおもしろいのだけど、「服はふんどし」が伏線回収されるくだりでは、さまざまな常識に囚われてるのは私達なのかも?と大笑いしながらもハッとさせられた。映画も楽しみ。

Posted by ブクログ

・円滑な会話:量、質、関係、様態

・感情表現:好/悪、動/静マトリックス

・ぼくらは同じだし、ぼくらは違う。それは両立する。

・武学探求

・自分を生かすために必要なスキルはすべて外注していきていることに、この年齢でようやく気付いたのだった。

・ユニバーサル・エディビリティ・テスト

Posted by ブクログ

普段あまりこのような少数民族を扱った本を読むことはないが、現在タイに住んでおり、当該書籍で取り扱われる民族の居住エリア付近にも旅行で行ったことがあったので、読んでみることにした。自身の知らない世界について理解を深めることができたのと、文体も非常に柔らかく、疲れている頭でも理解することができた。

Posted by ブクログ

ムラブリに明日の予定をきくと、明日のことは明日の自分が決めるから分からないというくだりが印象的だった。

言語の話も、ムラブリの暮らしも興味深い。

Posted by ブクログ

危機言語であるムラブリを記述するためにフィールドワークを行った研究者のお話し。前半は言語学的な話と、フィールド言語学者としての成長が描かれており、興味深い。後半の最後の方で、言語の身体性も出てきて、言語を身に付けることの本当の意味を教えてくれる。ただし、最後はエッセイ要素が強くなるので、読む際には注意が必要と感じた。

Posted by ブクログ

文字も暦も持たないなんて日本人の自分には全く想像もできないことだが、自分のいる世界の当たり前が通じない世界があることを知る。

著者は言葉に興味を持ってその世界に飛び込んでいったが、言葉を学んでいくうちに身体性も変化していくということが、印象的だった。

言葉ができることがコミュニケーションを取れるということではなく、その空間、世界を生きられることがコミュニケーションなのだと思う。

Posted by ブクログ

著者は世界で唯一のムラブリ語研究者で、文字のないムラブリ語の発音の美しさに心を奪われて、その研究の道に入ったとのこと。また調査は彼らの住む場所に赴いて行われる「フィールド言語学」と呼ばれる手法で実施されたという。

現在世界で話されている言語は6,000〜7,000と言われ、言語データベースであるEologueによると約42%の言語は文字を持たないそうだが、文字体系となると圧倒的多数は文字をもたないらしい。

私も出張でエチオピアのかなり外れた地域に行ったことがあるが、そこで暮らしていた半裸の遊牧民は学校に行っているとは思えなかったし、今から思えば文字のない暮らしをしていたのだろう。

またインドネシアのジャングル近くの人々も、そうだったかもしれない。

著者の「郷においては郷に従え」を地で行く生活スタイルは、今の時代の日本人なら驚く人は多いのだろう。

それにしても、かつて人類は言葉を発明し(自然発生的なものかもしれないが)、そして文字も発明した。

その時には、当然今のように各地の人々が交流していたとも思えないのだが、違う言語と文字が生まれてきていることは不思議なことだ。

Posted by ブクログ

『森の人』を意味するムラブリは、タイの山岳地帯に住む少数民族だ。文字を持たない彼らの言語を研究する著者の行動記録だ。

ムラブリに対しては興味深く、また著者の青春記として面白く読んでいたが、最終章で詰まらんものを読んでしまった感に襲われる。彼の通った学校も、診察を受けた病院も、捨てたごみの処理も、し尿の処理もほとんどのインフラ設備は税金を基にしているのになぁ。彼の思うように生きれば良いんだが、こんな形で声高にムラブリ研究の結果として言われてもなぁ。

残念感満々の読後感だった。

Posted by ブクログ

タイに住む狩猟採集民ムラブリの言語について研究した著者がその研究過程や村で自分が感じたことをまとめた書籍。相当頑張られて研究されたと思うが、この時点でどのような表現を用いたとしても(ムラブリとして研究すると著者は言われる)、タイに在住するムラブリの方に関する研究を辞めるのなら最初からそっとしてあげたら良いのでは、と思った。タイのムラブリに触れて自分の方向性を見つけていくのもその人にとっては有意義なことだけど、生きている場所が異なるだけで生態や言語の研究対象とされるのはこちら側のエゴかなと思う。

Posted by ブクログ

ただの「偶然」だろうが、「いま」わたしが読みたいような本ではなかった。著者はおそらく、運の良さを自覚してはいらっしゃるけれど、ほんとうの意味で「不運ではない」状態には、なってはおられないのだろう(それを言ってしまえばわたし自身、まったく「不運ではない」わけではないけれども)。著者は男性で、奨学金を受けながらも大学に行ける家庭に生まれ、日常生活でなにかしらの襲撃に遭う危険を「現在も」考えずに済んでいる。襲撃という大袈裟なと思われるかもしれないが、日本でも技能実習生や「女性」になにが起きているか考えれば、こんな文章は書けないだろうと思う。

まあつまるところ、言ってしまえば、「カラム ドゥ モイ」なのかもしれない。