あらすじ

「ユニクロ」「無印良品」を改革し、「成城石井」をV字回復させたカリスマ経営者、大久保恒夫氏、絶賛!

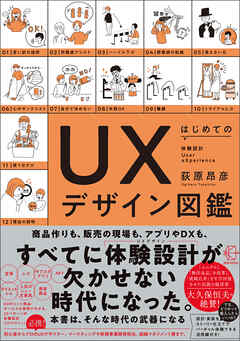

商品作りでも、販売現場でも、アプリやDXでも、あらゆる場面にUXデザインが欠かせない時代―本書はそんな時代の武器になる。

UXデザインとはサービスやプロダクトを通じてユーザーの顧客体験のすべてを設計することです。数あるサービスやプロダクトの中から自社の商品をユーザーに選んでもらうためには、 UXデザインの考え方を用いて、ユーザーニーズに寄り添った顧客体験を創出することが重要です。 本書はUXデザインの導入から設計・実装までを解説するとともに61の事例を紹介。

導入から実装までをストーリー仕立てでバーチャル体験できる「活用編」付き。

UX初心者からプロのUXデザイナー、新規事業担当者、マーケター、営業担当者、スタートアップ起業家まで必携の1冊!

【もくじ】

第1部 導入編 UXデザインの全体像を見てみよう

1-1 UXデザインってなぜ必要なの?

DXにUXデザインは必須

UXデザインは“モノからコトへ”の担い手

サブスク化の広がりで、UXデザインからもう逃げられない

1-2 UXデザインは“脚本作り”

脚本作りの5ステップの詳細

作為性とユーザー参加

脚本作りの5ステップと図鑑の関係

第2部 図鑑編

第1章 居心地系

体験エッセンス1 言い訳の提供

事例1 新型SNS“BeReal”

事例2 社長のおごり自動販売機

事例3 ライブ配信サービス“ツイキャス”

事例4 NFTによる顕示欲デザイン“ CHIMNEY TOWN GIFT(チムニータウンギフト)

体験エッセンス2 所属感アシスト

事例5 みんなで防犯“Neighbors(ネイバーズ)”

事例6 ファンコミュニティ“Fanicon(ファニコン)”

事例7 バーチャルオフィス“oVice(オヴィス)”

体験エッセンス3 ハードル下げ

事例8 音楽コラボSNS“nana”

事例9 大人気ゲーム“スプラトゥーン”

体験エッセンス4 罪悪感の転嫁

事例10 高級ブランドバッグが使い放題“ラクサス”

事例11 おやつの定期お届け便“スナックミー”

体験エッセンス5 見え“ない”化

事例12 体重見せない体重計“スマートバスマット”

事例13 必須情報を不要にした“LINEギフト”

第2章 後押し系

体験エッセンス6 心のサンクコスト

事例14 パーソナルジム“RIZAP(ライザップ)

事例15 美容院行き放題“MESON(メゾン)

事例16 上手な最初の一歩“デアゴスティーニ”

体験エッセンス7 自分で決めない

事例17 テーマで選ぶギフト“dozo(どーぞ)”

事例18 プロが選んだ服が届く定期便“ airCloset(エアークローゼット)”

事例19 伝統的な結婚文化“お見合い”

事例20 新しい家事代行“Yohana(ヨハナ)”

体験エッセンス8 失敗OK

事例21 お値段は使用後に顧客が決める“あと値決め”

事例22 投稿が消えるSNS“Snapchat”

事例23 正解もゴールもない玩具“レゴブロック”

事例24 遠慮なく使い放題“はがせるマーカー”

体験エッセンス9 難問

事例25 自分向けと感じる“Google の採用広告”

事例26 世界一は意外と誰でも?“ギネス世界記録”

体験エッセンス10 トライアル2.0

事例27 メガネの新しい試着体験“オーマイグラス”

事例28 読書自体のトライアル“丸善ジュンク堂書店”

事例29 レンタル感を揺るがす“レンティオ”

体験エッセンス11 使う分だけ

事例30 そのとき飲む薬だけ“PillPack(ピルパック)”

事例31 つくるのに必要な材料だけ“ Kit Oisix(キット オイシックス)”

第3章 納得系

体験エッセンス12 理由の説明

事例32 不信感の払拭“Facebook 広告の表示説明”

事例33 ネガティブじゃない“訳アリ商品”

事例34 人の信用が数値化?“セサミクレジット”

体験エッセンス13 プロセス参加

事例35 開かれた実験室“リビングラボ”

事例36 企業が試行錯誤した知恵“人事評価”

体験エッセンス14 使い道の明示

事例37 みんなのための“ベルマーク”

事例38 払った保険金は誰のもの?“ Lemonade(レモネード)”

事例39 買った服の製造コストがまるわかり“ EVERLANE(エバーレーン)

体験エッセンス15 診断

事例40 AIが先生の英会話“スピークバディ”

事例41 状況を含めて理解してくれる“大塚家具”

事例42 私にフィットしたヘアケアを発見“ MEDULLA(メデュラ)”

第4章 参加系

体験エッセンス16 応援のリッチ化

事例43 応援の民主化“少年ジャンプ+(プラス)”

事例44 見ず知らずの誰かを応援“フリータンク”

事例45 世界中での人気の立役者“BTSファン”

体験エッセンス17 無名からの育成

事例46 マンガやアニメにない価値“ テニミュ(ミュージカル『テニスの王子様』)”

事例47 自由な応援が最高とは限らない“ 宝塚歌劇団のファンクラブ”

体験エッセンス18 差からの連帯

事例48 お酒好きも苦手な人も“ビアボール”

事例49 貧富の差を超えて同じものを食べる“ Everytable(エブリテーブル)”

事例50 暗闇だからできる交流“ダ イアログ・イン・ザ・ダーク”

体験エッセンス19 脱顧客

事例51 顧客が無償奉仕“ネスカフェアンバサダー”

事例52 一見さんお断りの汎用性“京都のお茶屋”

事例53 プロ意識vs お客様扱い“スクラム採用”

体験エッセンス20 貢献の余白

事例54 どこも住み放題“ADDress(アドレス)

事例55 みんなで作る経済ニュース“NewsPicks(ニュースピックス)”

事例56 社会とつなぐ“OriHime(オリヒメ)

体験エッセンス21 ナラティブ

事例57 語り手のバトンタッチ“ハッシュタグ”

事例58 注目のNFTコミュニティ“Ninja DAO”

体験エッセンス22 マイルド参加

事例59 ちょうどいい参加度合“ライブゲーム”

事例60 演者と観客の間“イマーシブシアター”

第3部 活用編

0導入

1主人公の解像度を上げる

2“結末”を描く

3“シーン”を多面的に理解する

4“あらすじ”を決める

5“登場人物”と“小道具”を配置する

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

UXデザインの入門書として、スラスラと読み進めることができた。

UXデザインの全体像→事例集→活用編という編成になっており、飽きがこなかった。

何度も見直したい1冊になりました。

Posted by ブクログ

楽しく読める。全ての事例に気づきがある。

よく気づくな!と感心するものが多い。ここまで考えられていたのかと知らなかったことを知れる楽しさもある。

特にスナックミーの離脱を下げるのに期限の切れそうなお菓子を子供達に寄付する仕組みは善の世界を感じて良かった。わたしだったら量を少なくして安いプランを追加するだけだ…

スプラトゥーンやほかの事例も知っているものから知らないものまであって好奇心がくすぐられた

身の回りにあるサービスや商品の本質を感じとる難しさがある。

Posted by ブクログ

わかりやすく、かつ、参考になる一冊。

手元に置いて参考にしながら自分なりの図鑑つくってみたい。本質を捉えることは難しいが楽しみながら観察眼を磨くしかない、と思わせてくれた一冊。

Posted by ブクログ

uxデザインの本。なぜ必要かどのような観点が大事なのかなど、大事な視点を丁寧に解きほぐしてくれる良著。体験エッセンスなど行動経済学的なものもありおもしろい

豊富な事例が参考になって良い

メモ

・主人公を解像度高く設定する

結末を描く 主人公の課題解決とは

シーンを多面的に理解する

シーン規定の観点

出来事&タイミング

役割意識&想定影響

人の目 誰の目にも影響を受けるか

物理的な環境 なか?そと?くつろぎ?

制約条件 どんなストレス?制約?

期待値&先入観 おもいこみは?

あらすじを決める 時系列で捉える

出来事、行動、気持ち、接する情報人もの

登場人物と小道具を配置

・体験エッセンス

⭐︎言い訳の提供 社長のおごり、ツイキャス

⭐︎所属感アシスト 他者貢献が共同体感覚につながる

⭐︎罪悪感の転嫁 捨てないように寄付できる仕組

見えない化 あえて体重は表示しない 住所知らなくてもおくれる

心のサンクコスト お金を先に払ってしまう

自分で決めない テーマだけ決めて商品は相手が決める 家事の順序も決めてもらうyohana

失敗OK 価格あとで決められる 投稿消える あとではがせる

難問 人を惹きつける 切り口次第のギネス

トライアル2.0 レンティオ、オーマイグラスのようなトライアルの進化

使う分だけ 使う人の負担を減らす

理由の説明 広告表示理由

⭐︎プロセス参加 リビングラボ

使い道の明示 哲学意義が大事

診断 インテリア、髪質 価値ある体験を

応援のリッチ化

Posted by ブクログ

UXとは何かを数多くの実践例を用いて、分かりやすく説明されているため読み進めやすい。

日常で自身が見聞きしたことのあるアプリやサービスはどのようなUXの提供を目的に開発されたかを知れることも大変興味深かった。

Posted by ブクログ

脚本作りの5ステップ

①体験の”主人公”の解像度を上げる

②”結末”を描く

③”シーン”を多面的に理解する

④”あらすじ”を決める

⑤”登場人物”と”小道具”を配置する

ところで、ここで論じている、1人の人物像を“点”として描き出す脚本の主人公と、広告や営業などのためにターゲット顧客を“面”で絞り込むマーケティング的な意味合いのターゲット(セグメンテーション、ターゲティングと呼ばれるもの)は、似ていますが、違いもあります。

一番の違いは設定する目的と用途です。マーケティング的なターゲットは、広告や営業でアプローチする対象を“面”で絞り込むためという用途が主軸で、たとえば年齢だと25歳~39歳と幅を持たせます。

一方、(後に説明するペルソナや共感マップなどで描くような)脚本の主人公は、商品やサービスを具体的に設計するために、誰のために、誰の気持ちや状況を想像して体験設計を行うか、そのサービスはその人にとってどのような意味のあるものかを考える、立脚点としての利用が主軸になります。そのため、1人の人間として“点”でとらえます。たとえば、31歳東京都国分寺市在住など、ピンポイントで特定するのです。「25歳~39歳」など“面”でとらえると、その人の気持ちや状況は描けません。

▪️シーンを規定する6点

①出来事&タイミング

②役割意識&想定される影響

③人の目

④物理的な環境

⑤制約条件

⑥期待値&先入観

▪️体験提供するときに意識するべきこと

①体験の主人公への、リスペクト、関心、貢献意識

②体験の制御ではなく、体験の提案であり、サポートである

③体験者の”参加の余白”と”遊び”を持たせる

【居心地系】

1.言い訳の提供

「だって、~だから」と、何かあったときに周囲や自分自身に伝えることができる「言い訳」をエレガントに提供できれば、「普段はしないこと、できないことができる」という極上の体験を提供できます。

2.所属感アシスト

顧客に提供する体験価値として、「所属感」は、以前からある、常套手段だと思われがちですが、意外と、逆効果なことをしていたり、適切なケアができていなかったりしていることが少なくありません。最適な方法で、「居心地」のよさを感じていただくための体験設計のエッセンスをここでは、「所属感アシスト」と呼びます。

3.ハードル下げ

提供したい体験に一歩踏み出してもらうために、「ハードルを下げる」工夫は、たとえば、「お試し無料体験」など、体験設計の基本中の基本として、さまざまなサービスに取り入れられています。しかし、ただハードルを下げるだけで逆効果になっていることも少なくありません。誰にとってのどんなハードルをどう下げるか、副作用をどう抑えるかなど、効果的なハードル下げを体験に盛り込む必要があります。

4.罪悪感の転嫁

ユーザーはときに、商品やサービスを提供する側が想像もしないよう なところで罪悪感を感じて、行動にストップをかけていることがありま す。支持され続ける商品やサービスは、ユーザーすら意識しておらず 見落とされがちな、意外な罪悪感を見つけ、それを転嫁する仕組みを 体験に埋め込んでいることが少なくありません。

・ラクサス

エシカル、SDGsなどが注目され、それらを本気で大切にしている方に向けた商品もあります。そこまでではない人々にも消費活動の裏側の罪悪感は存在し、そこに着目すると、体験が磨ける余地が見えてきます。

買うときだけでなく、所有している間、処分するときまでの体験を描き、そのときの主人公の立場に立ってみることです。それによって、最終的には、買う瞬間の体験設計を進化させることができます。

5.見え”ない”化

「見える化」ならぬ、「見え”ない”化」。あと何問に答えれば会員登録が終わるか、などの見える化は体験をよりよくする王道です。しかし、あえて見えなくすることで体験の魅力が高まることもあります。従来からの「見える化」と「見え”ない”化」をうまく組み合わせられると、いままでにない体験を提供できるようになります。

【後押し系】

6.心のサンクコスト

私たちは「せっかくだから」「もったいない」という気持ちで動くことがあります。経済学では「サンクコスト」として、おもにお金の観点から、ネガティブな意味で使われることが多いのですが、この気持ちをポジティブに捉え直し、しかもお金以外にも広げることで、ユーザーによりよい体験を提供する体験エッセンスとなります。

7.自分で決めない

オーダーメイド、カスタマイズなど、顧客が自分で決められることは、多くの商品やサービスで、プラスの価値として活用されています。しかし、自分で決められることがいつも最善の価値になるとは限りません。「自分で決めない」は、深い顧客理解に基づく、絶妙な切り口とさじ加減で、体験を彩ります。

8.失敗OK

一歩踏み出せない理由の1つは失敗への恐れです。それに対応しようとしている商品やサービスは多くありますが、そもそも何が、誰にとって失敗なのか、その恐れを感じるのは、いつどのようにしてなのか、などを丁寧に設計すべきです。適切な「失敗OK」の体験への織り込み方を学んでいきましょう。

9.難問

難問は多くの場合、ネガティブな意味で使われます。しかし、適切な形で体験に織り込むと、むしろ体験の主人公に、よりよい形で価値を提供することができます。ただ難問を出せばいいというものではありませんが、うまく設計すれば、さまざまなフィールドで力を発揮します。

10.トライアル2.0

食材の試食や服の試着などのトライアル(お試し)は、スタンダードな体験ですが、便利な一方、意外と課題も多いものです。しかし、私たちは無意識のうちに「ま、お試しだからしょうがない」と諦めています。だからこそ、その暗黙の前提に切り込んで、秀逸な体験「トライアル2.0」を提供している事例から、学べることがたくさんあります。

11.使う分だけ

使う分だけ、なんて当たり前のことに聞こえるかもしれません。しかし、多くの商品やサービスは、ユーザー側に、購入した中から「使う分だけ」をその都度準備するという負担を疑いもせず強いていることこそ、当たり前になっています。しかしこれは無意識とはいえ大きな負担と無駄があり、これを解決した体験が新しい価値を生み、支持されています。

【納得系】

12.理由の説明

日々の人間関係やビジネスのコミュニケーションでは、納得してもらうために理由を説明するのは、ごく普通のことです。ところが、商品やサービスを通しての体験提供となると途端に、説明不足だったり、説明のポイントがズレていたり、タイミングが残念だったりと、もったいないことが頻発しています。「理由の説明」という体験エッセンスを加味することによって、既存の商品やサービスがよりよい体験になる余地はたくさんあります。

・セサミクレジット

この事例では理由の説明に関連して下記のようなことが学べます。

・商品やサービスの説明だけでなく、ユーザーへの対処の違いの理由の説明も価値を持つ

・把握できる情報が適切に増やせれば、納得感や行動変化につながる理由の説明ができる

・コントロール可能な理由(普段のマナーや約束を守るなど)を説明すれば、自助努力を促し、よい評価を得ようと行動変化を促せる

13.プロセス参加

商品やサービスは完成してから提供されます。完成していないものを提供されたり、仕上げていく義務を放棄されたりしては、いい気はしません。しかし、適切な形であれば、むしろ未完成のまま、完成に至るプロセスにユーザーや顧客や社員を巻き込むことも、価値ある体験作りにつながります。とはいえ、とにかくプロセスに巻き込めばいいやという雑な取り組みは逆効果。どのように巻き込むのがいいのかをしっかり考えていきましょう。

14.使い道の明示

私たちが商品やサービスを購入したり、利用したりするとき、その体験自体が目的であって、そのとき支払うお金がどこでどう使われるか、その商品やサービスを購入することが自分以外の人にどのような影響を与えるのかまでは考えません。

しかし、それに対する好奇心のスイッチを押し、購入後、利用後までユーザーや購入者を巻き込んでいく体験の作り方があります。

…

しかし、その「使い道」を適切な切り口で開示したり、そもそも使い道自体を工夫したりすることで、顧客や社員の納得感がさらに高まることがあります。

使い道を開示することは、コストもかかりますし、何か言われたり批判されたりとリスクを伴うことも少なくありません。でも、だからこそ、他の企業が行っていない独自の体験を提供することができます。

ただ、何でも開示すればいいというわけではありません。何を開示するか、どのように明示するか、誰にどのタイミングで伝えていくか次第で、うまくいくこともあれば逆効果になってしまうこともあります。

そして何より大事なのは、何のために、という哲学や意義であり、それに沿った一貫性のある体験の運営であり、企業の在り方です。

だからこそ、使い道の明示の前に、自分たちが提供している商品やサービスが社会でどういう意味を持っているのか、売り上げとして受け取るお金を、何のために誰にどのように使っていくかという使い道自体の工夫や意味付けが重要になってくるのです。

15.診断

人はそれぞれ違いますし、同じ人でも状況で変化します。それを理解せずに、「あなたにおすすめ」「使えばいいことがあります」と言われても、納得感は生まれません。

その手段として、対象を診断することで理解し、その理解に沿った商品やサービスを提供するという方法があります。ただ、診断には、見落とされがちだけれど絶対に欠かせないポイントがいくつかあります。

【参加系】

16.応援のリッチ化

応援は、何かに参加する意識を持つ意味でも、それ自体の充実感としても、応援される側にとっても、応援する側にとっても、価値ある体験です。

ところが、いくつかの制約で応援したくてもできない、あるいは応援の力を発揮しきれないという場面も少なくありません。そういった制約を取り払い、応援体験を進化させるのが「応援のリッチ化」です。

17.無名からの育成

有名人ほどファンは多いものですし、人気のサービスほど支持者は増えるものです。みんながよいと言っているという安心感もあるからです。しかし、まだ無名の頃からの応援にしかない価値もあります。うまく設計すればクラウドファンディングのように、幅広いテーマで実現できる応援体験となります。

18.差からの連帯

何かに参加する、それを楽しむという体験は、そこと同じになる、近づくということが暗黙のうちに求められがちです。それも参加の1つの形でしょう。しかし、逆に、差を大事にしたままでつながっていくという参加の体験も生まれ、独自の価値を生むものとなっています。

19.脱顧客

顧客を顧客として大事にすることはビジネスの原則中の原則です。しかし、顧客は主人公ではあっても、お客さま扱いが毎回ベストな体験とは限りません。「そもそもお客さまって何?」ということが曖昧なままで体験作りをしていることが多いものですが、顧客とは何かの解像度を上げ、因数分解し、ときにその前提のいくつかを疑ってみることが新しい体験作りにつながります。

20.貢献の余白

人は完璧なものより、「あ、ここは私ならこうするな」、「ここはわからないから自分で考えないといけないか」など、脇の甘さが多少あるもののほうに興味を惹かれ、あれこれ思考を巡らしはじめるものです。

もちろん、余白が大きすぎると余白の意味さえ薄れます。どこがどう余白なのかによって、主人公であるユーザーや顧客のスイッチが入るかどうかが決まります。スイッチが入る「貢献の余白」が体験エッセンスとして大きな武器になります。

くよい余白5か条>

・サービスのコアの部分は、しっかり完成度を上げて、責任を持って運営することにコミットする

・余白が自分たちで何か協力できそう、協力したい、やりがいがある、と思える絶妙な難易度になっている

・余白を埋めたことが、自分だけでなく他の人の役にも立ち、感謝される

・どうやったら貢献できるかのヒントや発想の刺激が用意されている

・貢献して参加したいと思えるような魅力的なコミュニティがある

などが、ただの手抜きの不完全さと、価値のある余白との違いです。

21.ナラティブ

ナラティブという言葉は、物語という意味です。ストーリーよりも、誰がどう語るかが重要で、語り手によって最初の物語から次々に受け継がれ語り直されていくというニュアンスで使われています。

ナラティブを体験に組み込み、商品やサービスの提供企業が発した物語をユーザーや顧客が語り直し、自分のものにしていくことで、体験価値を高めている事例は数多くあります。

22.マイルド参加

文化祭の準備でも、ジョギングクラブでも、ちゃんと参加するのは無理、でも、中途半端に参加すると頑張っている人に迷惑かけそう、というジレンマで、結局は参加しない、ということはありませんでしたか?がっつり参加するわけではないけど、中途半端になったり、頑張っている他の人に迷惑をかけたりしない方法で、参加をしっかり楽しめる「マイルド参加」は、もっとさまざまな商品やサービスで活用されてもいい体験エッセンスです。

…

それに対して、体験エッセンス「マイルド参加」は、本格的なコミットのようなたいへんさはないし、それでいて受け身で眺めているだけでは味わえない参加の醍醐味を感じられる「気軽な緩い参加が許される」という美味しいとこ取りの体験を提供します。

それでいて、しっかりコミットして頑張っている人がそれでやる気を失わない設計もしっかり考えられていますから、さまざまなUXデザインに組み込んで活用できます。