あらすじ

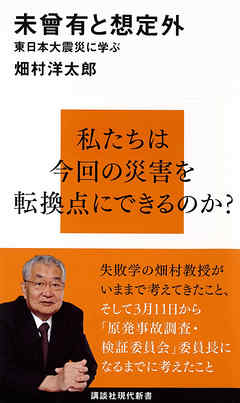

私たちは今回の災害を転換点にできるのか? 失敗学の畑村教授がいままで考えてきたこと、そして3月11日から「原発事故調査・検証委員会」委員長になるまでに考えたこと。東日本大震災は本当に「未曾有」で「想定外」だったのだろうか? 震災を私たちはどう捉え、そこから何を学ぶべきなのか? 3.11後の日本を考えるヒント。「失敗学」から見る東日本大震災。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

東日本大震災を「失敗学・危険学」という観点から考えている本です。タイトルにもある、「未曾有・想定外」という言葉は東日本大震災以降、頻繁に聞くことになった言葉です。

人はなぜ失敗をするのか、という問いに対し一つの解として、人間は忘れるということが挙げられます。もちろん忘れることは、悪いことではありません。すべてを覚えておくということは、不可能です。この「忘れる」ということに抗うように、昔の大災害を忘れぬようにと津波遡上高を刻んだ石碑等を先人たちは残してくれていました。確かに、この津波遡上高の値には意味がないのかもしれません。それより高い津波や低い津波が襲来した所もあるかもしれません。しかし、「このぐらいの高さの津波が来たことがある」というようなメッセージをしっかりと教訓として活かしきれていたかというと疑問が残ります。勿論、東北の方が津波の避難訓練やハード面などでも教訓を活かしきれた所も多いでしょう。しかし、東電はどうでしょうか。東電が頻りに使っている「未曾有・想定外」という言葉は、いろいろあったであろう教訓を活かしきれなかった、東電の言い訳のようにしか聞こえません。

東日本大震災発生から間もなく2年になろうとしています。(2013年1月現在)テレビでも、めっきり震災の報道が減ってきた気がします。起きてしまったものは、後戻りができません。「忘れる」ということを実感することができます。しかし、本文中に寺田寅彦の文章の引用として挙げられているように、「自然ほど伝統に忠実なものはないのである」とあるように、いつか大きな地震が再びやってくるはずなのです。その時に「未曾有」の災害とならないよう、我々がやるべきことはたくさんあるはずである、と感じさせられました。

Posted by ブクログ

ご恵贈頂いておきながら、読んでいなかった。

不覚。

大変に興味深い。

「死んだ人が見た光景」(62ページ)、「信玄堤」(72ページ)、完全な高台移転は今回も実現しない(77ページ)、原子力の専門家は「想定する」のが責務だということ(91ページ)、「問題設定」と「問題解決」について前者が圧倒的に難しいということ(96ページ)などなど。

また、山の「崩れ」について言及されているが(162ページ)、思わず幸田文の「崩れ」を思い出した。そうしたところ、その数ページ後できちんと触れられている。

これは、やられました。

こういうところで、作者に対する信頼性がぐっと増すわけですね。

Posted by ブクログ

『失敗学』の著者として有名な畑中教授。今回の東日本大震災を、「失敗学」の観点から考えるとどうなるのか。本作品では以下の3つが特に主要なポイントであると考える。

**********************************************************

(1)「未曾有」「想定外」という言葉に隠された本音

教授は「未曾有」「想定外」という言葉に潜む危険性を指摘している。つまり、それらの言葉を用いることで曖昧さの中に物事の本質をすべて覆い隠してしまう危険性である、ということだ。

これらの言葉を繰り返し用いることで、「未曾有のことが起きたんだから仕方ない」、「考えても意味がない」と人々の思考停止を招き、本来行うべき原因調査とそこから得られるはずの教訓に備えることが出来なくなる、と述べている。

専門家は、起こり得る事すべてを想定することが専門家たる所以であり責務である。原子力技術を扱う仕事は、想定外という言葉ですべて免罪になるような軽いものでは決してない。それは、想定外という言葉を繰り返し使う専門家にも同様に当てはまる。

「想定外のことを想定して、初めて専門家は専門家としての責務を全うする。」

以上の責務を全うしている真の専門家は国内に果たしてどれだけいるのだろうか?

(2)「コンプライアンス」の意図的語釈

コンプライアンスは通常、「法令遵守」という言葉に訳される。実際、「コンプライアンス=法令順守」という図式は社会で広く浸透しているのではないだろうか。

実は、コンプライアンスは「社会の要求に柔軟に対応する」というのが本来の意味らしい。ここにコンプライアンスの意図的語釈がある、と著者は指摘する。つまり、「法令さえ守っていればいい」という誤ったメッセージを与え、その結果、事の本質を矮小化し、日本の組織から危機管理能力を削ぐことにつながってしまう、と危惧している。

(3)「見たくないものは見えない」「聞きたくないことは聞こえない」という人間の本質

人は自分にとって都合のいい思考をするという性質を有している。これらの性質は記憶の忘れっぽさと同様に、事故や失敗を引き起こす要因である、と著者は述べている。

しかし、これらの人間の本質を逆手に利用すれば事故や失敗を防ぐ有用な手段に成り得るのではないかという指摘は大変興味深い。つまり、従来の発想を転換し、「見たい」とか「聞きたい」という姿勢を持てば想定を変える必要性に気付くのはそれほど難しいことではないのだ、と言う。

「危険が見たい」という意識で色々な物事を注意深く観察すれば、どこにどんな危険が潜んでいるか分かってくるようになる。物事の見方をひとつ変えるだけで、想定外を想定内に取り組むことが可能となる。

**********************************************************

人間の歴史とはすなわち被災の歴史でもある。

日本という国で暮らす以上、私たちは歴史から学ばなくてはいけない。今回の震災でも、私たちはそこから何らかの学びを引き出さないといけない、それは同じ時代に同じ日本で生きている者の務めではないだろうか。

自然災害という人智では計り得ない事態に直面したとき、最後に頼りになるのは自分自身である。最後は自分の眼で見て、自分の頭で考え、判断し、行動するしかない。

私たちは今回の災害を転換点にできるのだろうか?

それはこれからの私たち自身の行動に懸かっている。

文末の締めとして、本書で取り上げている寺田寅彦の言葉を引用したい。

「わが国のようにこういう災禍の頻繁であるということは一面から見ればわが国の国民性の上に良い影響を及ぼしていることも否定し難いことであって、数千年来の災禍の試練によって日本国民特有のすぐれた諸相が作り上げられたことも事実である」

今回の大震災で事を発した一連の問題から私たちは学ばなくてはいけない。そして同じ過ちを二度と繰り返さないようにしなくてはいけない。それが今を生きる私たちの責務であり、これから生まれてくる子供たちの未来を守ることにつながるのだから。

Posted by ブクログ

日本人とは自然災害から学んできた人々とは、まさに至言。今回の大震災が未曾有ではなく、原発事故が想定外であってはならなかったことを理路整然と述べていて、次の災害の予測までするあたり、失敗学の面目躍如です。

Posted by ブクログ

「失敗学」「危険学」の畑村先生の最新刊。東日本大震災のさまざまな被害のうち、主として津波と原発事故について述べられている。

さまざまな示唆に富んだ考察は、今後の防災(というより減災)を考えていく上で重要である。是非多くの人に読んで考えてもらいたい本である。

さらに「原発事故調査・検証委員会」の委員長に畑村先生が就任されたことは、”最適任”としか言いようがないぐらいベストな人選ではないだろうか。是非とも後世に残る報告書をお願いします。

Posted by ブクログ

いつの間にか人間は「力で自然に対抗できる」と考えるようになった。しかしそれは大きな誤解であり、自然の力は想像以上に強大で、人間が力で同じように対抗できるようなものでない。そのことを私たちは今回の津波から学ばなければならない。

Posted by ブクログ

津波は「高い波」というより「速い流れ」であり、速度は秒速30m、時速100km(「津波災害」河田惠昭)。人間の力は0.1馬力、馬は1馬力、建設機械は100馬力だが、自然に力で対抗するのはほとんど不可能。自然と闘うのではなく、自然と折り合うことが重要。

3年で個人が忘れる。30年で組織が忘れる。60年で社会が忘れる。

原発反対派の存在が原子力村の結びつきを強固にした面がある。その結果、内部で懸念を指摘する声は黙殺され、危ないことを想定して準備することができなくなる。共同体が独自の論理、文化で動いていることが根本の原因だった。

八ッ場ダムは1947年のカスリーン台風の被害の経験から、首都圏を水害から守るために計画されたもの。首都圏や近畿圏の6河川で整備するスーパー堤防は、外側の法面の勾配を緩やかにするものだが、全体の6%しか進んでいない。民主党の事業仕訳で「廃止」となったが、長期的な展望に欠ける。

利根川は江戸時代に東に流れるように付け替えたが、地形は水が南に流れるようになっている。2003年にアメリカを襲ったハリケーン「カトリーナ」と同規模の台風が関東を襲った場合、隅田川上流の北千住あたりで越流し、千代田線の入口から流れ込み、東京中の地下鉄をすべて水没させるおそれがある。

首都圏で大地震が発生した場合に心配されることとして、液状化現象によって地下鉄が地中に取り残されること、首都高速の一本足の橋脚が倒れること、地下自動車道の火災をあげている。

Posted by ブクログ

実は恩師の一人。コンプライアンスはむしろOpen Systemを想定した言葉なのに誤訳されて導入された。ってのは力強いステートメントでした。失敗は、未来のために徹底的に検死されなくてはならない。司法には、エンジニアリングの観点はない。自然には圧倒的な強さがある。などなど、3.11が書かせたかもしれない強い言葉を感じます。内藤廣さんも、建築の事故現場には必ず行って、壊れるモードを感じてこいみたいな話をしてましたが、畑村さんも、現場に飛びます。プレートテクトニクスという津波のそもそもの原因となる自然の仕組み。その仕組の起こす崩れという自然現象。エンジニア必読

Posted by ブクログ

3.11前にアップしたかったのですが、僕の仕事が遅くて過ぎてしまいました。ほとんど引用です。

◆責任追及と原因究明の関係

・再発防止に結びつく原因究明を優先して行い、そこで得られた知識をオープンにして、社会の共有財産にすることが必要。

・気づいていたり、知っているのにあきらめるわけにはいかない。「あまり考えるとお金がかかりすぎるから考えるだけムダだ」と考えを放棄していないか。

◆うけとめる・つきあっていく

・日本に暮らす以上、自然災害は避けて通ることのできないものだから、無理をすることなく、知恵を使いながら、うまくつきあっていくことが大切ではないか。

◆あとがきより

・人は誰でも間違えます。 同じような失敗やミスをいつも繰り返しているのが人間なのです。「見たくないものは見えない」

「考えたくないことは考えない」のが人間なのです。それでもなお、人間の困った特性にあまり影響されることなく、最後は自分の眼で見て、自分の頭で考え、判断し、行動できる人間が強いのです。

・自分自身のものの見方、判断、そして行動に結びつけて下さい。

Posted by ブクログ

失敗学の第一人者 畑村洋太郎さんの経験があちこち散りばめられていました。今、身につけておくべき考えと身近な行動ができます。

■印象的な言葉を抜粋

①記憶の減衰に法則性にはある。

3日で個人が飽きる

3カ月個人が冷める

3年で個人が忘れる

30年で組織が崩れる

60年で地域が忘れる

300年で社会から消える

1200年で起こったことを知らない

②津波に対抗するか備えるか。

防潮堤を高く設定すればいいものではない

田老万里の長城の2つの防潮堤

「いなすとすかす」思想

③国政と原子力村

見たくないものは見えない

真のコンプライアンスとは、社会の要求に柔軟に対応すること

自分がテロリストになったつもりでシミュレーション

④日本で生きるとういうこと

4つの大陸プレートの構図をふたたび

東京で心配な3つのこと

■最も印象に残った言葉

災害を防ぐ唯一の方法は、人間がもう少し過去の記録を

忘れないように努力する外はないであろう(津波と人間より)

Posted by ブクログ

甚大な被害をもたらした東日本大震災、その被害の原因を冷静に分析して、今後の防災・危機管理をどのように行うべきかを論じる書。客観的事実を元に、人間の危機管理・危機に対する意識の性質・本質を浮き彫りにし、そこから今後の具体策を述べています。「誰それが原因だ」「このミスが原因だ」というだけで終わるのではなく、そこからさらに踏み込んで、どうしてそんな原因が生まれたのかという、問題の本質である人間の性質にまで踏み込んでいて、自分自身の危機に対する意識の持ち方を見つめ直すとともに、これから自分自身が危機に対してどう生きるべきか、その観点を持たせてくれましたように思います。この震災から、生きている我々は学び、次の世代につなげなければならない。

Posted by ブクログ

人間は成功することを目指して生きるが、失敗から学ぶこともある。むしろ失敗を学ばなければ進歩はありえない。筆者は「失敗学」の提唱者としても知られている。今回の大震災を踏まえてこの考え方を述べているのが本書の主旨である。

第1章では「未曾有」という言葉を津波防災の観点から考えている。過去の歴史を調べれば、今回の災害は言葉どおりの未曾有ではなかったという。人は過去のこと、とりわけ都合が悪いことを忘れてしまうという特質があることを考えるべきだというのだ。確かに私たちは反省しないし、懲りない。個人の人生の中だけでもそうであるから、まして数百年という単位にしてみると記憶や伝承は忘れられ、ついにはかつて存在したかどうかも怪しくなっていく。これが未曾有ということばの背景にあるものだというのだ。

第2章では「想定外」を原発事故の観点から考えていく。今回の事故は決して「想定外」ではなく、想定をしきれなかった、もしくは思考停止していたことが問題だという。原発関係者がいわば村組織のような閉鎖性をもっていたというのは最近読んだ本にも書かれていたが、そうした集団としての特性も想定の幅を狭めていたのではないかというのだ。これは日本の技術全般に及ぶ問題ともいえる。

第3章では日本人にとって自然災害は必然であり、自然の恵みを受けるとともに災害は「すかす」必要があると説く。つまり自然を制御するのではなく、知恵をもって折り合いをつけていく態度が必要だという。原発問題に見られるとおり、日本人はその技術力を過信してきた。ここにきて、再び自然との共生を考えるべきだというのは、これまでもよく言われてきたことではあるが、今この時点になってみると切実な問題として再認識しなければならないと思った。

被災地では「未曾有」「想定外」は禁句だという人もいる。それはこの災害を特殊な出来事として過去の努力や対策を切り離してしまう言い訳のようなものだからだ。今回の災害の被害は計り知れない。でも、この痛みも人間は残念ながらすぐに忘れてしまう。そして次の機会に生かすことができない。そうならないように災害の状況を詳しく調査し、原発事故後の対応を厳しく検証することによって未来の災害への対策にするべきであろう。

Posted by ブクログ

防災対策を考えるときに「死んだ人が見た風景」を知るという見方というのは斬新。災害は忘れたころにやってくるということを、「失敗学」「危険学」から科学的に説明されていた。人は忘れる生き物。そのために何をするのかが重要。

Posted by ブクログ

「失敗学」の人、と思っていたけど、本書(震災の直後に発刊)に関しては、エッセイというか、地震津波についての小話集か。

防潮堤高のこと(6m位がいいとか)や、ボックス型の避難ボックスを400mおきに海岸に設けるとか(※海岸景観への配慮まるでなし)、あるいはスーパー堤防や大ダムの必要性をゲリラ豪雨と結び付けて説こうとするなど、一部に科学的な意味での怪しさもみられる。

ただところどころ考えさせられる記述も多く、ハードが備わる故のひとびとの危機感の薄れのことや、コンプライアンスとは法令遵守ではないということ等、印象に残った。

個人的には、様々なリスクファクターについて横断的に考察してみたいとも思ったし、甚大なリスクがあるからといって必ず対策を事前にとるべきとも言い切れないんだよなぁとも思った。

なお、幸田文『崩れ』と、寺田寅彦『天災と国防』はぜひ読みたい!と思った。こういう、読みたい本を知れる本はいい。

Posted by ブクログ

未曽有と想定外。

この言葉は、原因をあいまい化し、分析する雰囲気をなまらせる。原因を分析していくには、冷静に事実のみを予断なく先入観を排除した心で行わねばならない。ということがよくわかる。ひざを打ちました。

Posted by ブクログ

津波や原発事故についてだが、中身は具体的な問題点よりも「いかに『減災』を実現するか?」「災害への危機感を持ち続けるには?」といった、幅の広い話が多かった印象。

Posted by ブクログ

東日本大震災による津波、原発事故について、失敗学をベースに説明。

・「未曾有」、「想定外」という言葉の使われ方に異論

→想定外は言い訳。

・昔の”枯れた”技術も、「想定外」の事象には有効

・記憶の減衰に法則性にはある。

3日で個人が飽きる

3カ月個人が冷める

3年で個人が忘れる

30年で組織が崩れる

60年で地域が忘れる

300年で社会から消える

1200年で起こったことを知らない

Posted by ブクログ

失敗学のすすめで有名な畑村洋次郎先生。

某漫画で、金をかけて作ったものが良いモノとは限らないが、失敗を知って、それを乗り越えて作ったモノなら、それは良いものだ。とあるように、エンジニアリングには失敗が付きものであり、それを知見としてまとめ、今後に生かしていくことは極めて重要なプロセスである。

そんなのあたりまえで、一般論かつ理想論ではないかと反論するかもしれないが、実はこれを体系的に整理し、設計(保守)にフィードバックすることはなかなか難しい。

具体的な方法論は失敗学のすすめを読んでもらえば良いとしても、ここでは本書「未曾有と想定外」の書評を記す。

まず、筆者は未曾有という言葉を使い分けの説明を行う。未曾有というのは、歴史上初めて事象であり、いまだかつてないものと定義する。この言葉は便利で、どこぞの電力会社の言い訳によく使われているが、それを使うと本質を見えにくくするという可能性を有する。

確かに、今回の事象は未曾有の事象であり、対策のしようがありませんでした。と、いわれるとなんだかしょうがないな、と思ってしまうけれど。

筆者は、これについて2つコメントをしていて、未曾有という簡単な言葉で終わらせることなく、物事の本質を見抜くつまり、なぜ、大地震を予測出来なかったか。そして津波が来たときにどのような事を起こりえるのかを考えなかったのか。という原因分析の必要性を述べている。

そして、歴史的に見ると、今回の津波は数百年スパンで見ると決して珍しいものでなくむしろ過去に数回起こっている。しかし、哀しいかな人間は忘却の生き物であり先人たちの失敗を再び繰り返してしまったとも述べている。

今回の原子力発電所の事故で調査委員会のトップとして、文字で今回の事故を記録し、何が良くて何が良くなかったのか―それは誰に責任があったのかという問題ではなく―を知見として残し、今後に繋げていくことが責務であると述べている。

が、残念ながら筆者は原子力の専門家でないのが至極残念。

電気事業者が「絶対安全」を繰り返し使用してきてこの事故は組織に改善の意識が乏しく、マニュアル通りにこなせば良いという考えが蔓延した結果だと言っている。まず、原子力のエンジニアが「絶対安全」といったことは絶対ない。なぜなら、現場の作業員は、原子力は事故を起こせば危険であり、作業ミスを起こせば、事故につながるという意識で作業しているため、原子力が絶対安全なんて考えるはずがない。むしろ、原子力は危険ですが、こんな対策をして十分リスクが小さくなるような作業をしています、という説明をするだろう。絶対安全はマスコミが創りだした、妄想である。

そして原子力システムをあまり理解していないようである。

まず福島第一原子力発電所1号機でアイソレーションコンデンサ(IC)を操作員が手動で停止したことは問題であると考えているが、これに関して反論がある。まず、著者は緊急時でICを停止し、冷却を停止したため炉心溶融が早まった。もしICを運転し続けたら延命でき、その間にベント操作して炉心溶融は防げたと述べているが、ICを停止したのは、原子炉がスクラムをしてICが自動で起動して、津波が来る前の出来事である。どうしてテレビやニュースが聞くことができない状況で、ましてや大津波警報が出ててて4mとアナウンスされた状況で、10m規模の津波が襲来し、ICが起動できなくなることを予測できたというのだろうか。

また、原子力ビジネスは建設から発電に至る全てのプロセスは許認可制度である。

つまり、事業者の設計に対して安全性に責任を持つのは許可者である国である。それなのに、筆者は組織にのみ注目して、制度のあり方には触れていないのは極めて残念である。

調査委員会の最終報告書が待ち遠しいが、これらの点に言及し、調査していることを望むばかりである。

本書は、事故が起こり調査委員会にアサインされたために今までの筆者の考えを短くまとめたという印象が強く、内容はあまり吟味されていない感じである。

筆者ほどの著名な方が、軽々と今回の事象は組織事故であり、頭でっかちの電力会社の体質に問題があるという意見を述べるのは軽率すぎると思っている。

それならば、今回の事故をよく観察し、一般の企業にも起こる想定外(これはマニュアルに記載されていない事象という意味)の事象に、どのようにアプローチしていくのかという方法論を実例とともに紹介するほうが良かったと思う。