あらすじ

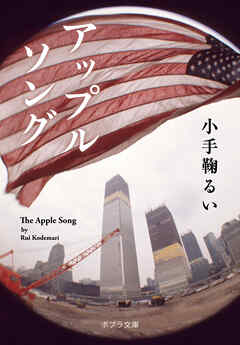

太平洋戦争末期、焼け跡の瓦礫の中から助け出された赤ん坊の茉莉江は、十歳になった年に母と二人、船でアメリカに渡るが、その後母を喪い一人きりになってしまう。茉莉江は自らの手で人生を切り拓き、長じて報道写真家となり、人間の愚行と光を目撃していく。激動の時代を生き抜いたひとりの女性の人生とともに、戦後日本、そしてアメリカの姿を描き出す。恋愛小説家として知られる著者が新境地を拓いた、美しく骨太な感動作。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「私のてのひらの中に、一冊の雑誌がある」

この書き出しで本書ははじまる。1976年に発行されたこの雑誌「Searchlight Monthly」には、当時頭角を現しつつあった日本人の報道写真家「鳥飼茉莉江」についての記事が載っていた。「私」はこの写真家の生い立ちから亡くなるまでを調べている。だが、「私」については「美和子」という名前以外、どんな人物で、なぜこの報道写真家にそれほど興味があるのかは、物語の終盤まで明かされない。読者は「私」とともに、報道写真家鳥飼茉莉江の数奇な人生をたどっていく。

1945年、岡山で激しい空襲がある。戦時動員の訓練中だった14才の鳥飼希久男は急いで家へ戻るが、家屋は跡形もなく、家族の生存は絶望的と知らされる。呆然とする希久男にかすかな赤ん坊の声が聞こえてくる。希久男はその声で、家に赤ん坊がいたことを思い出す。父の姉が神経を病んでいたため、その姉の乳飲み子を預かっていたのだ。それがその子の声だと確信した希久男は、慎重に瓦礫をどけながら、火傷を負った赤ん坊を救い出す。それが茉莉江だった。

希久男とともに親戚に預けられた茉莉江は、そこの女の子たちと姉妹のように暮らすが、やがて突然迎えに来た母親に連れられ、アメリカへ渡ることになる。船の中で出会うフルブライトの学生たち、電車の中で茉莉江を「日本鬼子」と罵倒する中国人等、当時の世界の様子を様々取り入れながら物語は進行し、ある写真に魅せられた茉莉江は写真家を志すようになる。

やがて彼女は、新宿駅西口の反戦フォーク集会、浅間山荘事件。三菱重工本社ビル前の爆弾事件、そしてニューヨーク同時多発テロ等を報道写真家として追い、人間について、世界について考えていく。

「私ののてのひらの中に、一枚の写真がある」

「私のてのひらの中に、声がある」

「私のてのひらの中に、一個のカセットテープがある」

茉莉江の人生を追う物語は、カセットテープから流れる彼女の講演で幕を閉じていくのだが、とにかく素晴らしい小説である。私は人より余計に本を読む方だと思うが、この小説は私にとっては別格だった。著者に敬意を表し、この本と出会えたことに感謝したい。是非多くの人に読んでほしい本である。