あらすじ

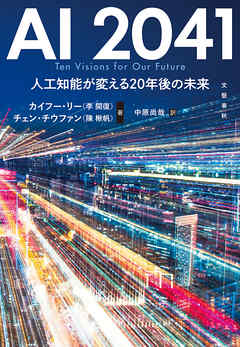

「AIテクノロジーがいつどのように実現するか分かる」――マイクロソフトCEO サティア・ナデラ絶賛!

「唯一無二の魅力に満ちた一冊」――ベストセラーSF『三体』作者 劉慈欣推薦!

「年間ベストブック」3冠達成!〈ウォールストリートジャーナル〉〈ワシントンポスト〉〈フィナンシャルタイムズ〉

Amason US のベストノンフィクションにピックアップ!(976レビュー4.4★)

全米ベストセラーにして「未来予測本の決定版」が遂に日本上陸!

・元GAFAトップの人工知能学者が最先端テクノロジー解説

・鬼才のSF作家がストーリーで見事にビジュアライズ

【最高のストーリー+AI技術解説で描く「20年後の私たちの世界」】

・AI保険が個人生活を深層学習、恋愛相手まで決める

・パンデミック対応でAI医療が発達。非接触型社会へ

・完全自動運転とスマートシティ。移行期の課題とは

・没入型V Rがエンタメを一変。東京がメタバース聖地に

・バーチャルAI教師が子どもを教育。才能を開花させる

・量子コンピュータが発達。AI兵器が人類存亡の危機を招く

・幸福の定義が変わり、経済モデルは全く新しくなる

われわれはA Iに降伏するのか? それとも、AIでよき未来をつくるのか?

深層学習、未来予測、自然言語処理、AI教育、ディープフェイク、自動運転、VR/AR/MR、メタバース、量子コンピュータ、仮想通貨、ブロックチェーン、AI兵器、幸福感、消える職業・生まれる職業、ベーシックインカムなど、本書一冊ですベてを網羅。

ビジネスパーソンの生き残りに必携の「SF的ビジネス教養書」が誕生!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

原書が2021年に出版されてから(日本語訳は2022年)、既に3年経過していますが、AIの世界で3年というのは、どういう“長さ”なんでしょうかね。3年前は、もう、石器時代位になってしまっているんでしょうかね?

現実には、2021年当時と2024年の今で、それほど違いが無いように思えます。そう言う意味で、この本で描かれている2041年についても「あぁ、20年後は、こうなっていそうだな」という感覚に、それほど違和感はありません。

でも、その感覚が通用するのも、あとどのくらい残っているでしょうかね。その意味では、なるはやでこの本は読んだ方が良いかも。

Posted by ブクログ

ナイジェリア、韓国、カタール、オーストラリアなど、様々な国が舞台になっていて、興味深い。将来、技術が発展し遠い国がそうではなく感じられるようになりそうだ。また、日本はここで描かれる人工知能があふれた世界にちゃんとついていけるのか。先進国は逆転しているかもしれない。

未来8 AIに置き換えられる仕事というのはよく言われるが、逆にAIがそれら(配管工や保険の審査など)の仕事を奪っていく代わりに、今までボランティアだった里親や相談員といった係が給料の発生する仕事になっていくというのは面白かった。

未来10 あらゆる生産におけるコストが低下していき無償でいろいろなものが手に入るようになっていく過程で、仕事はどうなるのか、極限、貨幣がなくなったら貯金はどうなるのか。

仕事のことや、生き方、暮らし方、いろんなことを考えるきっかけになった。

Posted by ブクログ

ものすごいツボに入った。

2041年に起こりうるAIによる変化が起きた世界を物語として提示しつつ、その技術的な説明もセットで掲載。

物語がどれもすごく興味深く、それだけで読んでいてすっごく楽しい。説明もわかりやすい。

リスクはあるとは思いつつも、早くこんな未来が来て欲しい。

Posted by ブクログ

その本を選んだ理由

2023年の年間ベストブックで選ばれていたのと、ラジオ番組「bibliotheca」で山口周と長濱ねるがとりあげていたこと。そして、現在の日本のIT技術が20年前から進歩していない、行き止まり感。世界から置いて行かれている感じ。この現状をブレイクスルーするためのヒントになるのではないかと考えたこと。

筆者の紹介

台湾生まれのアメリカ人計算機科学者、起業家、投資家、ライターである。彼は現在、中国の北京を拠点としている。

最も印象に残ったシーン・一押しポイント

今作は10本の短編を収録している。そのどれもが現実に起こりうるAIによる近未来の話である。Googleに所属していた作家陣による内容で、非現実的なSFにならないように現実的な内容のSFなので、現実にそのようになるのだろうと思う。

「恋占い」

AIによる管理社会。保険金を下げるために付き合う人間などAIが人間に指令をだす

「仮面の神」

アフリカンビートのフェラクティになりすます話。ディープフェイク。

「金雀と銀雀」

全く同じ遺伝子を持つ一卵性の双子でもAI教育で全く違う人間になる

「コンタクトレスラブ」

メタヴァースから出られない話

「アイドル召喚!」

日本人、まじでイカれているな。って世界で笑われている。

「ゴーストドライバー」

AIを腕効きのドライバーが遠隔操作している。

「人類殺戮計画」

大昔のSFが好きな展開っぽいけど違う。

「大転職時代」

AIによって人間の職が奪われた世界

「幸福島」

AIが人間の幸福を定義する社会

「豊穣の夢」

階級によって通貨が異なる世界。

確かに現在の技術がこのまま発展していったらそうなるだろうって思う内容ばかりでリアルだった。

日本が面白民族になっているのリアルだった。勤勉で働き者、金持ちって思われていたのは遠い昔で今の世界で日本は「少年少女のアイドルを偶像崇拝する変態民族、しかも安い国」になってた。正解です。悲しいけど日本人って、能無しなのよね。ただ、日本が建国されて以来ずっと能無しなので、1980年代は優秀だったなんて勘違いしないでよね!

とにかく現在技術の引き伸ばしをしたら、国より先に日本国民が死に絶えてしまう。時代に食らいついていかないといけない。

今後の自分の行動や考え方の変化

このまま人工知能に向き合わずに生きていたら、冗談抜きで仕事を失うと思う。20年後に今の日本の仕事の半分以上がなくなっていても驚かない。ただ、実は誰でもできる仕事の方がAIには難しく、上層の仕事の方がAIに奪われやすい。日本の社会構造がそれを許すとは思えないし、許さない場合、やはりグローバルな舞台から日本は姿を消すのだろう。この国に付き合う必要はない。AIを学び、AIに使われる人間でなくAIを使う側の人間になるしかない。

Posted by ブクログ

AIの進歩に関する10の短編とそれに使われている技術説明の部分の抱き合わせ。

どのお話もとても面白かったですが、個人的には「コンタクトレス・ラブ」「アイドル召喚!」「幸福島」あたりが興味深かった。

「高度に発達した科学は魔法と区別がつかない」

とは有名な言葉ですが、この中で使われている技術は時に魔法のようです。

AIはある種人間を超える力で、新しい世界を切り開いてくれます。

もしかしたら労働という概念もなくなるかもしれない。

その中で人はどのように自己実現していくのか。

それを問いかける話でもあります。

技術説明部分もとても丁寧で、勉強になりました。

Posted by ブクログ

仮想現実、拡張現実、複合現実など新たな技術の最大の課題は想像力、コンテンツ制作だ。AI による仕事は今後あらゆる面での雇用問題が噴出する。人間の仕事の40%が2033年までに代替可能となり「大転職時代」になると予測している。

AIの苦手分野とは3つ、創造性、共感、それに器用さである。そんな中で有望な職業とは。認知系職業:ソーシャルワーカー、キャリアカウンセラー、芸能人、エキスパート。身体的職業:介護士、スタイリスト、理学療法士、トレーナー

量子コンピュータ(ビットではなく、素粒子を使う量子ビットにより格段に性能拡大と開発スピードの短縮で、費用も安くできる、と言う。だが、些細な振動、電気干渉、温度変化に弱く、自律性が今後の課題となる。それは自律兵器など人類の存亡をかける「悪」の世界が量子コンピュータにより凌駕することは間違いないがその時代に人間は如何なる対応が出来るだろうか。更に、2041年には、非物質化が旺盛となる。それは物理的製品はソフトウェアに吸収され無料化に近づくと言うことだが、製薬、遺伝子治療などはコストは下がるが生物体として残り、食品産業も動物などの肉等合成食品などで電気、水、肥料等だけで食材革命が起こる、と言う。「豊饒時代」は人々に仕事が無く、金融崩壊から貨幣も通用しない世界が来る、というが量子コンピュータ:自律ロボット等が想像を絶する世界を作ることは間違いない。

Posted by ブクログ

今から約20年後、AIが社会にどのように利用されており、どんなことが実現されていて、また同時にどういう弊害が発生する可能性があるのかを分かりやすく解説。

偏見・分断の固定化、ディープフェイク、医療、教育、自動運転、自律兵器、淘汰される職業、幸福など各テーマを扱う短編のフィクション(2041年の架空の世界を設定)と、それを補完する解説部分が一つの章を構成し、全10章。

各章前半の小説部分だけでも読み応え十分。この数年の間にずいぶんAIの存在感が大きくなり、特に生成AIが登場して一気にステージが変わった感がありますが、その延長線上の世界が非常に分かりやすく伝わって来ます。

各章後半の解説部分は、さすが著者がAI技術者だけあって、現代と小説で描かれる世界とのギャップ、AI活用の問題点などを鋭い視点と、要点を押えた解説で、前半部分の小説の世界の理解をより深堀りし、難解なAI関連の技術的な用語や概念を、新聞やニュースに触れておれば理解できる程度の易しさで解説しています。

1章から10章に進むにしたがって、よりAI活用の深さ、広さが大きくなるのですが、8章あたりからは単なる技術的問題というより倫理的な側面が大きくなると感じます。職業淘汰や幸福感のテーマにおける問題提起は新鮮でした。『仕事はAIが代行してくれる世界で、お金に不自由しない状況であっても「仕事を通して社会に貢献している」といった働き甲斐、生き甲斐の様なものをどう残すのか』、『VRなどで人間が望む体験をAIが安価かつ潤沢に提供する世界で、人間は幸福になるのか(短期的には所有や体験などの要求がAIで満たされても、次の段階として自己実現・社会的承認要求などの要求が増えたらどうするか)』等々です。否応なく関わらざるを得ない技術となりつつあるAIだけに、本書の投げかける問題は大変参考になりました。

AIを真正面から解説する技術的な本はハードルが高い、一方で単なるSF(サイエンスフィクション)ではちょっと物足りない、という人にとってはうってつけの1冊です。

最後にもう一つ本書をお勧めする点は、日本語訳が素晴らしく、読みやすい事です。ほとんど日本語を母国語にしている人が書いた文章かと思えるほどでした。

Posted by ブクログ

久しぶりの大当たりの書籍。

AI関して、現在の技術をベースに(無理なブレークスルーが安易に達成されるとは予測せずに)2041年に実現するであろう社会を10の小説にまとめ、各ストーリーに技術面と社会課題面からの解説が加えられる。

●クラウド上でユーザーのあらゆるデータを分析して保険料を算出するAIアプリ(短絡的な目的関数による不適切な結論導出が課題)

●フェイク動画生成技術の発展により現在の情報セキュリティと同様にフェイク検出機能が各デバイスに搭載される未来

●自然言語処理モデルの発展により個々人に最適化された教育的パートナーAIが登場し子ども一人ひとりに個別最適な教育が行われる未来

●医療現場では膨大な診療データを学習し患者に個別最適な診療ができる医療AI、膨大な物質の組合せから最適な候補を探し出して創薬に活用されるAI、自律的に動作するロボットが製造現場でも農業でも家事でも活用される未来

●VR・AR・MRといったXR技術が身体的負担のないデバイスで実装されることでスマホに代わるスマートデバイスとしてグラスとイヤホンが常時装着され補助的情報や没入型娯楽コンテンツが常時得られる未来

●都市設備の情報化によって自動運転が実装されるがシステムトラブルや自然災害などの異常事態には熟練ドライバーが遠隔操作で対応する未来

●AI以上のインパクトをもたらす量子コンピュータによる桁違いの並列計算能力、自律型殺人兵器がターゲットを正確に探しだしてピンポイントで殺害できるようになり、大量の自律型殺人ドローンにより極少数の組織でも世界を破滅させることが可能になる未来

●AIがあらゆるタスクを人間よりも遥かに低コストで高速かつ正確かつ適切にこなせるようになり人間が職業を失い、ベーシックインカムは尊厳を伴わないため失敗に終わり、転職斡旋機関は人間の再訓練と斡旋を行うも時間稼ぎにしかならず、遂には架空のバーチャルゲームを仕事と称して失業者に与える未来

●信頼できるデータ保存機関に個人データを集約させることでマズローの欲求段階説における低次な欲求(生理・安全)はAIが個別最適に満たしてくれるが、高次の欲求(愛・帰属・承認・自己実現)の充足による幸福の実現は、幸福の定義と測定と目的関数の設定が困難であるために未だ実現していない未来

●再生可能エネルギーと蓄電技術と最適配分技術によりエネルギーコストが下がり、合成生物学による生成により材料コストが下がり、AIによる自動化によって人件費コストが不要になることであらゆるものが無料同然になる豊穣時代において、欠乏を前提とする経済システムからの転換を求められ、生存のための必需品についての交換手段と高次の欲求充足に係る評価システムが分離され、働きたい人だけが自己実現を求めて働く未来

が提示されていた。

AIの行く末は人間同等の知性ではなく(そのためには深層学習並のブレークスルーが10回以上必要になる。例えば意識や感情のメカニズム解明など)、人間とは異質の知性として発展し、人間は、創造や共感や戦略的決定や目標の設定という独自のタスクを強みとし、AIを強力なツールとして使いこなしていくべきとする著者の意見には完全に同感。

Posted by ブクログ

ナラティブとテクノロジーが見事に融合した本。2041年に実現が予測される技術をベースに、陳楸帆氏が10の物語を描き、李開復氏が裏付けとなるテクノロジーを解説する。

陳楸帆氏の小説はテクノロジーという制約条件のもと各国の文化や歴史を踏まえてストーリーを構築している点が素晴らしい。かつジャンルも恋愛からアクション、サスペンスと多岐に渡る。

本書を読むと日進月歩で発展するAIやコンピューティング技術が将来どういう世界をもたらすのか具体的に良く分かる。テクノロジーの今を学び、未来のナラティブを知る良書。

Posted by ブクログ

2041年にAIがどのように活用されるかを10のSF物語で描かれていて、解説が付けられている。

淡々と説明されるよりイメージが掴みやすい。

p448

AIの苦手な分野

1 創造性

創造や目標の選定、領域をまたがって考えることができない

2 共感

共感や同情することができないため、人間的サービスを求められる分野では活躍し辛い

3 器用さ

手先の器用さと目と手の正確な連携が求められる複雑な身体作業ができない

未知の空間に対応できない

Posted by ブクログ

感想

・最初の話題で感じたのは、やはりビッグデータから平均解を出して提案するので、個性がなくなる世界みたいなことになりかねないと思った。

5話目は日本での話だが、アイドル、ラーメン、探偵って安直で笑えた。

最終話はユートピアのようでもあり、ディストピアのようでもある。いつの時代も自分は何をしたいのかを持ち続けることが大事だと感じた。

あらすじ

AI技術者である筆者と技術者からSF小説家に転身した陳氏がSF小説仕立てで、20年後の未来を語る。

・最初はAI動的保険とその弊害

リスクを避けて保険料を安くするために個人がAIに従うように誘導する。

・深層学習に必要なのは、大量のデータ、単一の領域、明確な目的関数

・2話目はナイジェリアで民族紛争のために職を求める若者がフェイク動画を作る話。GANなどが使われる

・3話目は孤児院で子供に学習をさせるAI友達。自然言語処理NLPを使用。

・4話目はコロナが定期的に流行る世の中で、感染を恐れて3年間も家から出ていない女性の恋物語。AIを用いた診断、創薬など医療がテーマ。ロボット手術も発達するとある。

・5話目は、アイドルである博嗣が死んだ原因をファンである愛子が追う話。VR、AR、MRなどの技術が出てくる

・6話目はスリランカの子供がVRレースで働く話。VRゴーグルに加えて、体感スーツを着用して現実さながらのレースを体験する。ゲームだと思っていたものは実は現実だった。災害やテロなど突発的な事態に自動運転が対象できない際のゴーストドライバーだった。

・自動運転技術は、タクシーフィーの削減や自由時間の増加、無駄なCO2排出削減、事故低減などのメリットがあるが、一方で、事故時の責任所在問題やドライバーの雇用問題がデメリットとして挙げられる。

・7話目は自律兵器で人類が存亡の危機に立つ話。量子コンピュータによって計算能力が飛躍的に向上する

・8話目はAIにあらゆる仕事がとって変わられる話。人はベーシックインカムを保証されるが、やることがなく、治安が悪化する。建設労働者もAIにとって変わられ、転職を斡旋していた業者さえもがAIに変わる。仕事はAIが評価するゲームのようになっていた。

・9話目は富も名声も全てを手に入れ、燃え尽きた男がAIで幸福を最大化する島に招待されるが、本当の幸福を手に入れることは難しいという話。2041年時点では幸福の定義も曖昧なため最大化することは難しいとされている。

・10話目にはAIが全てを最適化することによって、エネルギーコストが0近くに下がり、衣食住にかかるあらゆるコストも下がる。貨幣はもはや価値をなさなくなり、人は承認要求のために仕事をする。市場は崩壊する。

Posted by ブクログ

昨秋文藝春秋さんから頂いた本。

分厚いのでつい後回しになって、ようやく読み終わった。

AIによる明るい未来、がコンセプトかな。

未来1 恋占い

未来2 仮面の神

未来3 金雀と銀雀

未来4 コンタクトレス・ラブ

未来5 アイドル召喚!

未来6 ゴーストドライバー

未来7 人類殺戮計画

未来8 大転職時代

未来9 幸福島

未来10 豊饒の夢

と、SFストーリー仕立てで、

AIが普及した2041年の社会の姿を描いている。

保険プログラム

ディープフェイク

AI教育

パンデミック

娯楽

Ai自動運転

科学者 武器

職業

幸福度

豊穣

がテーマ。

AIによって仕事がなくなる!は今もよく言われるところ。

エネルギーも満ち溢れ働かなくてよくなって

人々は幸福をどう感じるか、、、

問題提起している

正直それぞれの小説はいまひとつだった。

が、大いに知的好奇心をくすぐられるものであった。

インスパイアされたのは、AI教育、かな。

ずっと履歴をAIが押さえることで、最適な教育が組める。

これは健康にも言える。

いつも思う。

その人の体のことを一番よく知っているのは本人。

ただ、表現しきれない。

医者はそのつたない表現と、触診やら目検やらだけで

病気を判断する。

そんなの無理だろう、最近よく思う。

と言って本人に医療知識が十分あるわけではない。

最近はWEBでかなりいいところまで調べられるが、

見当違いということもままある。

だとしたら、、、

AIに活躍してもらえばいい。

個人健康データを可能な限り把握してもらい、

AIの持つ医療知識で最低限の判断をする。

その見立てをもとに、最終的には医者が検査等で総合的に判断する。

そのためにマイナンバーカードを健康保険証替わりにする、

というのなら大賛成だ。

いろんな病院での診察結果をすべて保存する。

人間ドックの結果も、レントゲンもいろんなカルテも。

いまはばらばら。

更にスマートウォッチの記録も、体重も、全部。

まあ別にカードじゃなくてサーバーに個人ごとに蓄積すればいいんだけど、

そこまで整わないなら、せめてカードに焼けばいいという意味。

状況もわからず診察する医者も助かるんじゃないかなあ。

なんでそれができないのか。

厚生労働省がさぼってるんだろうな。

考えりゃ出来そうなものだ。

AIの未来は明るい。

ただ、それを使いこなすことができるか、だ。

Posted by ブクログ

あらゆる欲が過剰供給になり満たされる作者の言う「豊饒時代」が到来したら本当に人類はどうなるのだろう?ソ連みたいに全く働かずダラダラ過ごす人はたくさん出てくるのかなー。マズローの欲求五段階仮説にて最上位の高尚な欲を目指す未来を作者は予想して、作者の言う豊饒時代を描いた一編のあるSF映画スタートレックの乗組員みたいな未知なる「好奇心」を求める人類が居るのか?攻殻機動隊の電脳は嫌だなーと思っていたが、寿命を延ばしてこの目で人類の未来を見たい「欲」がこの本を見て私に出た。これからもSF作家に未来を見させて欲しい。

Posted by ブクログ

10のストーリーからなる小説と解説。それぞれ異なる技術的応用を取り上げている。

ゴーストドライバーなんかは想像していなかったし、完全自動運転は割と2041年での実現可能性が低いというのは意外だった。

いずれにせよ、難しい未来をSF手法で読みやすく理解させてくれる。

Posted by ブクログ

ジュール・ベルヌの生み出した物語を追いかけるように科学技術は「月世界旅行」「海底二万里」「悪魔の発明」を現実のものとしていきます。カレル・チャペックの戯曲「ロボット」を原点とする手塚治虫の「鉄腕アトム」は日本のロボット開発における方向性に大きく影響を与えました。アーサー・C・クラークのヴィションとスタンリー・キューブリックのビジュアルが生み出した「2001年宇宙の旅」のコンピューターHALはAIというものの最初の具現だったように思います。文学などの芸術は科学技術のベクトルを引っ張り、最新のテクノロジーは芸術のカタパルトになっているようです。文学と科学の相互関係は、まるで人間の右脳と左脳の関係みたい。この本は、AIがつくりだす2041年の世界をクラーク役の人工知能学者カイフー・リーとキューブリック役のSF作家(作家だったら、クラークじゃないの?という突っ込みはお許しいただき…)が描き出す10の未来の物語です。ベルヌが放り投げた物語の何割が実現して、何割が実現しなかったのか、あるいは似たような技術は出来たけど、ディテールは大きく違うよね、というように、10個のストーリーの何個がそのようになって、そのようだけど中身は全然異なる、みたいなことはあと18年でわかりますが、その実現確率に意味があるのではなく、ChatGPTが大ブームになっている今このタイミングでのAIの可能性を自分事にするために、めちゃくちゃいい本です。アメリカでベストセラーになったのは、それだけAIの社会的インパクトを考えたいという人が多い、ってことかもしれません。著者自ら語るように基本ポジティブなのは、彼が元Google中国社長だからか…。ついつい危険度を恐れる流れに対して意味あるスタンスだと思います。しかし、10個の物語がグローバルなローカルが舞台になっている多様性を持っているのに、国家体制とデータとAIが一体化している中国本土の物語がなかったのは、それは政治の話になってしまうからかな、と勘ぐりました。そこはSFでもきっとキツいよね。

Posted by ブクログ

WEB+DB PRESS Vol.134でオススメされており、気になったので読んでみた。AI周りの技術や応用等の情報収集になるかな〜という程度の心持ちだったのだが、純粋に小説部分が面白かった。テクノロジー解説の部分ももちろん参考になる。

Posted by ブクログ

AIが進化した近未来の社会像を10の短編SFで描いて見せる。漫画仕立ての啓発書みたいな本。著者らは、暗い予測が多い中、あえて明るい未来を意図的に描いて見せたとのことだが、確かに楽観的な感じはする。もちろんNECの98シリーズとかをいじっていた30年前と今とでは隔世の感があるが、今から約20~30年後にこの本が描くような社会になっているとはとても思えない。特に、最終章における、電力や資源についての見通しは甘すぎるのではないか。もちろん筆者らは、彼らが描く社会が実現するには経済システム自体の変革が必要であると説いているが、その道筋は(SF的な物語としても)何ら描けていない。幸福についても、欲求の充足という観点にとらわれすぎていて、他者との関係という観点が不十分な気がする。

Posted by ブクログ

2041年に人工知能がどう使われているか、社会がどう変わっているかを10のシナリオで示した本。

かなりのボリュームで読み切るのに時間がかかったが、未来予想とは言え参考になった。技術的には実現しそうな感じはするが、果たして人間側がついていけるかどうか非常に不安である。今でさえデジタル漬けで体調不良者が増えているのに、更に付き合う時間が増えておかしくなってしまわないのか?仕事を全部AIに取られてしまうのではないか?不安ばかりが増えてしまっているが、まぁ悩んでも仕方ないので、今をしっかりとこなしていこうと思う。

Posted by ブクログ

AIは人間が一生かけて読む文章の数百年分はある量を読んでいる。イラスト生成AIならpixivや他の場所にあるイラストすべてを見て学習している。人間が読み込める以上の圧倒的な量のインプットがある。そして、その圧倒的な量のインプットの中から特徴を抜き出すのがAIの最も得意としているところ。この大量のインプットの時点で人間は機械に叶わない。AIが得意とする分野がどこかなのかを知ることができた。

小説の出来栄えは序盤は物足りないが後半になると面白くなっていく。とくにアイドル召喚はギミックとストーリーの組み合わせがいい。人類殺戮計画はサスペンスとして面白い。

技術とその発展の紹介として良く出来ていると思う。

人間の未来予測いかに的はずれなのかは過去の未来予測のハズレかたが証明しているので、未来がどうなるのか誰にもわからないでしょう。実際はAI以外にもあらゆるものが影響しあっていくわけなので。

Posted by ブクログ

未来予想というのは難しい物だと思う。20年後の世界はどうなっているだろうか。今から20年前がどうだったかを思い起こすとどうだろう。インターネットはそれなりに普及していたけど、スマホはまだ存在しない。携帯全盛期。人によるとは思うけど、リアル店舗での買い物の比率は今よりずっと高かった。プリウスが発売されたのがこの頃でハイブリッド車が環境対応車の先端だった。人工知能はマイナーな冗談でしかなかった。

では生活の仕方はどれくらい変わった?確かにスマホは生活を変えた。携帯の小さな画面で動画を観ることが生活の一部になるなんて思っていた人はいなかったのではないか。電気自動車も増えた。人工知能が日々のニュースを騒がすようになった。ネットでの買い物が一層増えた。でも私たちの生活そのものはそこまで大きくは変わっていないようにも思う。一番大きく変わったのはテレワークの普及で通勤しなくてよくなった(人による)ことかもしれない。でもこれはコロナ禍がなければ起きなかったことかもしれない。

この本で描かれる未来で一番の根本的な今との違いは、人工知能の発達にあると思う。それは2020年から数年の生成系人工知能の目に見える進歩が社会に与えている衝撃を考えると無理がない。人工知能がインターネットのように普及して誰でも使いこなせるように広がり、さらに高度になっていったら、というふうに今の衝撃レベルが勢いそのままにリニアに続いていけばこのような未来が20年くらい経ったら実現する可能性があるかも?という未来が描かれていると感じる。

10のエピソードはどれも少しディストピア感がある未来を描く。その根本にあるのはAIに仕事を奪われる人々の多さへの危惧があると思われる。どのようなスピードでそのような社会の転換が進むのか、それはわからない。個人的には20年かそこらではこの本に書かれている2041年の6割位まで到達できれば大した物なのではないかと思うけど、それは保守的すぎるのかもしれない。でもリアルの世界でのモノの製造などはそこまで簡単にAI任せにはできないだろうと思う。そういう意味では人間の感覚を操作する系のAIの方が普及のスピードは早いのかもしれない。

いずれにせよ今の時代からの未来予測として刺激的であることは間違いない。小説と解説のような組み立てはとても良いアイディアで論点のエッセンスをストーリーを楽しみながら理解していけるのは素晴らしい。

Posted by ブクログ

シンプルなタイトルに惹かれ購入しました。購入するまでこれがSF小説仕立てになっているとは知らなかったのですが、このスタイルはありかと思います。すらすら読めましたし、AIの課題と同時にAIが生み出すプラス面についても大いに想像力が刺激されました。

本書では、2041年を舞台にした10個のSF小説がオムニバス形式で紹介されています。それぞれAIが何らかの役割を果たしていて、章の最後には、テクノロジー専門家による解説がついています。舞台も幅広く、中国、韓国、インド、日本、ナイジェリア、カタール・・・など、意図的なのか様々な国を舞台にしています。テーマとしては教育や医療、娯楽、輸送、自律兵器、コミュニケーション(フェイク問題)などを取り上げてはいますが、本書のすべてのテーマが、最後の2つのストーリーで語られている「幸福」および「豊饒」というキーワードにつながっていると感じました。「豊饒」については、ジェレミー・リフキンの描く「限界費用ゼロ社会」の世界観がベースになっていると思います。そして、欠乏感が多くの領域でなくなっている「豊饒の世界」において、欠乏を前提に発展した経済学はどう変わるべきか、人間は何を求めているのか、より具体的には、Aさん、Bさん、Cさん各人にとっての幸福とは何か、AIはこれらの課題にどう向き合っているのだろうか、という問いかけだと思います。

本書では、AIが人類殺戮計画に使われたり、大量失業時代をもたらすような暗いストーリーも描かれてはいますが、それこそ人間が創造的になってAIの活用方法を模索すれば、各人の潜在能力が最大限に生かされ、多くの人がいきがいのある人生を送れるような社会が作れる、といったポジティブなトーンを全体からは感じました。

Posted by ブクログ

いくつかの短編小説の後にそれぞれAI技術解説という構成の本書。

割り合い面白く読めた。

ユヴァル・ノア・ハラリと重なる部分も所々あった。

現状でさえ、個人情報うんぬんはあるけど。

AIがより進めば、個人情報の意識もまた変わるのだろう。あらゆるものに紐付いて行くのだろうから。そしてそれは受容し得るほど、利便性に富むものだろうから。でも、扱い方や匿名性は大事よねって。

AI格差も起こるだろうなっと。レバレッジにする人と依存盲信で自分では選択決定が出来ず身を委ねて思考さえ危うくなるとか。

と、AI関連の本はこれでまだ2冊目w

まだまだ浅学でございましたw

Posted by ブクログ

読書中

・Google中国社長が生成AIが登場する前に書いた。著書はじめAIは40年以上前から研究されていた。ここ数年でハードソフトが追いつき一気に爆発。

・10のストーリー、1と9を読んだ

・1 インド学生ナヤナと全情報監視して最適化を目的に生活に浸食しにコントロールしてくる保険サービスアプリ。技術は止められないのでルール等でカバー必要だしされていくだう。

・9 人間はAIによって幸福を極めたり永続的に幸せを感じたりできるのか。あらゆる自分に関する全データを預ける必要がある。そもそも幸せの定義やどう測定するのかなど難しい課題は多い。

・AIが発展し続ける先にやってくる未来像。怖くもあるしわくわくもさせられるし、それはすでに一部現実となっている。先の時代を想像しておくことは、ぜったいに無駄にはならない。

Posted by ブクログ

この本のここがお気に入り

「大きな進展が見られない分野や基本的な理解すらできていない分野がいくつも残っている。例えば、創造性、戦略的思考、推理、反事実的思考、感情意識をどうモデル化するのかだ。これらの難題解決には、深層学習のような技術的ブレークスルーが10回以上必要だと考えられる」

Posted by ブクログ

おそらく、ここに書かれていることは2020年代には実現する。発想が弱くないかな。大規模言語モデルが急激に進化する前に書かれた本だからしょうがなくもあるけど。

これだとSFというフォーマットをとる意味がない。

勉強にはなるけど、SF小説としても未来予測としても残念。

Posted by ブクログ

在りうる未来技術をベースに未来社会を予測した小説(SF)を展開する。絶対に面白いに違いないと思ったわりには、普通。2041年は近すぎたか?

知っている技術と未来予測のオンパレード。ビッグデータと深層学習AIから予測される、保険、成りすまし、AI教師、ロボット医療、バーチャルアイドル、遠隔操作運転、自律兵器、AI代替による仕事内容の変化、個人データから派生する個別サービス、エネルギーや食糧の低価格化とベーシックインカム。

良かったもの:日本を舞台にしたアイドル償還、日本のオタク文化の描写はグッド豊穣の夢:豊穣という言葉は覚えておこう。豊穣の世界での幸福って、定年後の不自由ない年金生活者の幸福論に似ている。

2024年12月3日再読:AI解説本として面白い。2022年出版だが、すでに本書の予想を生成AIの進化が上回っている。AIによるエネルギー革命・材料革命・生産革命がおこると、豊穣の時代即ち人間が働かなくても必要なものを万民が手にすることがでkる時代が私が生きているうちに実現するかもしれない。そのとき社会システムは貨幣を含めてどのように変わるのだろう?