あらすじ

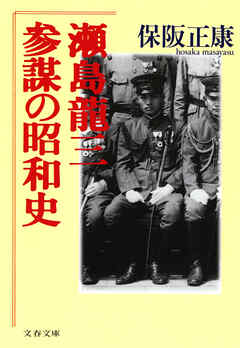

太平洋戦争中は大本営作戦参謀、戦後は総合商社のビジネス参謀、中曾根行革では総理の政治参謀。激動の昭和時代を常に背後からリードしてきた実力者の60年の軌跡を検証する。

陸大を優等な成績で卒業し、太平洋戦下の大本営作戦参謀を務め、戦後は高度経済成長期に商社の企業参謀、さらに中曽根行革で総理の政治参謀として活躍――激動の昭和を常に背後からリードしてきた瀬島龍三。彼の60年の軌跡を巡る数々の伝説を検証し、日本型エリートの功罪と歴史に対する指導者の責任を問うノンフィクション力作。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

R4.2.7~2.19

(あらすじ)

陸大を優等な成績で卒業し、太平洋戦下の大本営作戦参謀を勤め、戦後は高度成長期に商社の企業参謀、さらに中曽根行革で総理の政治参謀として活躍―。激動の昭和を常に背後からリードしてきた瀬島龍三。彼の60年の軌跡を彩る数数の伝説を検証し、日本型エリートの功罪と歴史に対する指導者の責任を問うノンフィクション力作。

(感想)

保阪正康さん本2冊目。

「参謀」という職務がよく分かる一冊。

また、瀬島龍三という人を初めて知った一冊。

この本、1991年に出版されて、瀬島さんが亡くなったのが2007年、ご存命のうちに根掘り葉掘り書かれたわけですね。いろいろとお互いに想いがあっただろうなと感嘆。大変考えさせられたドキュメントでした。

Posted by ブクログ

「不毛地帯」を読んでいる間にも何度も感じたことだけど、山崎豊子氏の描く「壱岐正」なる人物はあまりにも理想化されすぎていて、どこかリアリティに欠けていた(そうであればこその「物語」ではあるかもしれないけれど)ように思うんですよね。 で、その「壱岐正」のモデルとしてある意味で一世を風靡した「瀬島龍三」なる人物に関して興味を持ったわけだけど、この本を読んでみての感想は「やっぱり壱岐正は現実にはいなかった、フィクションだった」ということでしょうか??

個人的には瀬島龍三という人物に関して、実際に会って話したことも一緒に仕事をしたことがあるわけでもない KiKi 自身は肯定でも否定でもない立ち位置にいるつもりなんだけど、こと山崎豊子氏の作品に関する評価としては、題材をリアル世界に求めるのは構わないとしても、氏の作品が世論に及ぼす影響に関してもう少し慎重であってもよかったんじゃないのかなぁと思わないでもありません。

もしも瀬島龍三氏が保阪氏がこの本で言っているように自分のイメージを巧みに「壱岐正」にすり替えていったようなところがあったとしたなら、そんな欺瞞行為に走った瀬島氏ももちろん褒められたものではないけれど、彼自身にも生活があるわけで、自分と家族が戦後を生き抜いていくために格好の「復権イメージ」、しかもどう読んでも自分をモデルにしているとしか読めない人物像がそこにあり、尚且つ世間がそのイメージを称賛していたとしたら、それを意識しないことは難しいだろうし、ましてそのイメージを壊すようなことはなかなかできるものではないというのもわからないではありません。

KiKi 自身がこの本を読んでいて一番納得がいかなかったのは、彼が「第二臨調」のキーパーソンであったにも関わらず、彼には一切の「国家ビジョン」と呼べるものがなく、いわゆる調整役に徹していたというくだりで、人生のスタートを国費をかけた教育の恩恵を受け(もちろんそのために必死に勉強したという個人の努力はあるものの)、あの戦争の時には大本営作戦参謀、軍刀組というエリート集団の中に身を置き、その後敗戦を経験し、シベリア抑留なんていう人並み外れた体験を生き抜いてきた人物にしては、小者感が漂うなぁ・・・・・と。

もちろん彼の立場は国民による選挙で選ばれた議員でもなければ、行政府の大臣でもないわけだから、ある意味でそういう立場の人たちとは一線を画した立ち位置であることを意識して「自分の意見を語らない」というスタンスをとっていたとも考えられるけれど、だとしたら彼が(実質的には中曾根さんが・・・・かもしれないけれど)推進したとされている「裏臨調」の行動はあまりにもあまりにもの越権行為にしか見えないわけで、そういう面では瀬島氏の立ち居振る舞いに好感を持つことだけはできそうにないなぁ・・・・と。

一般の日本国民があの戦争のことを忘れ、バブルで踊れ弾け、「土光さんのイメージ」に酔っている裏でうごめいていた日本の行く末を見据える「長期計画策定」とでも言うべき場所で力を振っていたのが実は旧海軍人脈だったというあたりも、正直なところ違和感を感じます。 もちろん彼らがある時代のエリートであったことは事実だし、そういう世の中の動きにまったく興味を持たず、ひたすら利己的に自分の利益を追求していた KiKi に彼らを批判する資格はなかったし、今もないわけですが・・・・・ ^^;

この本全体の論調は伝聞系をベースにしていて、噂話やらあやふやな証拠から導いたように受け取れる少々強引な解釈もあったりで、この本自体は「ノンフィクション」とカテゴライズされているものの、どこかに「エンターテイメント・チック(≒噂話チック)な臭いもするだけに、ここに書かれていることだけを信じるのは危険な感じがしないでもありません。

ただ、この本の優れているところは、著者はどう考えても瀬島氏の欺瞞を追求しようという意欲からこの本の取材を始めているにも関わらず、必要以上に彼を貶めたりダーティー・イメージを強調していないことで、彼の面倒見の良さやら生真面目さもきっちりと書き記しています。 そうであるだけに KiKi なんぞは

「エリートも、一皮むけば、こんなもの」

的な感慨を持ったりもするわけです。 考えてみると西欧貴族社会においては、「ノーブレス・オブリージュ」(≒身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観)が歴史的に培われてきたようなところがあるけれど、日本型エリートという人々は恐らく本人自身が「身分が高い」とか「高貴な存在」という意識があるわけじゃなくて、どちらかというと「自分が苦労して得たポジション」という意識が強いし、そうであるだけに本来ならそこに発生するべき「社会的責任、義務」という意識が薄いものなのかもしれないなぁ・・・・・と。

Posted by ブクログ

保阪正康氏による、瀬島龍三に関する研究とでも言いましょうか。

保阪さんは、他書で、自分を直接的な経験者の声にこだわる作家だと言っていました。ただ文献や文書を研究するだけじゃなく、直接的に声を取材する。そういうところに好感を持っています。

もちろん、そういった肉声には、どうしても話者の記憶の違いや、脚色や誇張が入ってしまうので、必ずしも正しい情報とは言えないため、賢く分別することが必要ではありますが・・・

それはさておき、今回、私もこの本を山崎豊子の「不毛地帯」からの流れで手に取りました。

「不毛地帯」でいたく感銘を受け、調べていくうちに、この瀬島龍三という人物がどうやらモデルであるらしい。この人についても知りたい。

ということで選んだがこの本。保阪さんだし。

結果、壱岐正はやっぱり架空の人物であったことがわかりました。

不毛地帯にも、特定のモデルはおらず、複数の人をモデルに作った人物と書いてあるのですが。

実物の瀬島氏は、保阪さんの描写を素直に受け止めるなら、狡猾で、自己保身に長けた人物のように写りました。

だから嫌悪感が生まれたわけじゃないです。ただ壱岐正は架空の人物だったと確信しただけです。

私は瀬島氏のことは、不毛地帯を読むまで知らなかったのですが、政界や経済界では相当有名な人物だったんですね。

ここまで上り詰められる人は、やっぱりそれ相応の狡猾さがあるのも納得です。むしろそうでないと、おそらく大本営参謀から転じてこんな華やかな経済界・政界で生きていけないと思います・・・。

筆者が繰り返し、経験者としての責務を果たしてほしい・・・と言っている内容については同意です。

そんな瀬島龍三氏も、2007年に亡くなられていたのですね。

事後のことは知らないのですが、結局、瀬島氏は口を開かないまま、亡くなってしまったのでしょうか…?

Posted by ブクログ

スティーブジョブズのプレゼンはあらゆる問題を三点に絞り込む、三点主義を取り入れていると知り、この本を再読したくなった。

山崎豊子の不毛地帯の主人公壹岐のモデルと言われた瀬島。

大本営参謀、シベリア抑留、伊藤忠商事会長、第二臨調と 数奇な人生を歩むなか、参謀が司令官に意見具申の習慣である三点主義で戦略戦術を練った。

南方戦線担当参謀で将兵を死地に追いやり、シベリア抑留でソ連と労働力提供密約を結んだ担当参謀。

でありながら東京裁判でソ連側証人に寝返り、歴史の証言責任を放棄したまま死去。壹岐とは似ても似つかぬ。