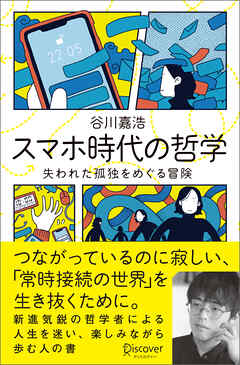

あらすじ

“つながっているのに寂しい、常時接続の世界”を生き抜くための書。

スマホは私たちの生活をどう変えてしまったのか ?

いつでもどこでもつながれる「常時接続の世界」で、

私たちはどう生きるべきか ?

ニーチェ、オルテガ、ハンナ・アーレント、パスカル、村上春樹、エヴァetc……

哲学からメディア論、カルチャーまで。

新進気鋭の哲学者が、様々な切り口で縦横無尽に問いかける !

「常時接続の世界」において、私たちはスマホから得られるわかりやすい刺激によって、自らを取り巻く不安や退屈、寂しさを埋めようとしている。

そうして情報の濁流に身を置きながら、私たちが夢中になっているのは果たして、世界か、他者か、それとも自分自身か。

そこで見えてくるのは、寂しさに振り回されて他者への関心を失い、自分の中に閉じこもる私たちの姿だ。

常時接続の世界で失われた〈孤独〉と向き合うために。

哲学という「未知の大地」をめぐる冒険を、ここから始めよう。

★三省堂書店神保町本店 人文社会ランキング1位!(2022.12.5~12.11集計)

・現代人はインスタントで断片的な刺激に取り巻かれている

・アテンションエコノミーとスマホが集中を奪っていく

・空いた時間をまた別のマルチタスクで埋めていないか?

・常時接続の世界における〈孤独〉と〈寂しさ〉の行方

・〈孤独〉の喪失――自分自身と過ごせない状態

・スマホは感情理解を鈍らせる

・「モヤモヤ」を抱えておく能力――ネガティヴ・ケイパビリティ

・自治の領域を持つ、孤独を楽しむ

・2500年分、問題解決の知見をインストールする

・「想像力を豊かにする」とは、想像力のレパートリーを増やすこと

・知り続けることの楽しさとしての哲学

etc…

◆目次

はじめに

第1章 迷うためのフィールドガイド、あるいはゾンビ映画で死なない生き方

第2章 自分の頭で考えないための哲学――天才たちの問題解決を踏まえて考える力

第3章 常時接続で失われた〈孤独〉――スマホ時代の哲学

第4章 孤独と趣味のつくりかた――ネガティヴ・ケイパビリティがもたらす対話

第5章 ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会

第6章 快楽的なダルさの裂け目から見える退屈は、自分を変えるシグナル

おわりに

あとがき

◆購入者限定特典 スマホ時代を考えるための読書案内つき

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

とても良い本だと思います。

最初は哲学とはどんなものなのかという、少しとっつきにくい話題から始まります。でも、読んでるうちに、気づけば自分の悩みや、嫌だと思っていることとの重なりが見つかり、さらに自己啓発の危険性や趣味の必要性という思いがけない方向に進み始めます。

数々の著名な哲学者の言葉も引用しながら、読者に寄り添いつつ話が展開されていくので、丁寧な授業を受けているような、カウンセリングを受けているようなそんな不思議な感覚がありました。

読書の意味、というでも興味深く読むことができました。特に2章はどう学ぶのがよいのか、なぜ読書が必要なのかという、私のこれまでのモヤモヤに対する一つの回答のように感じられました。

そして日々寂しさを感じて、虚しい気持ちになることも多かったのですが、そういう日々感じる寂しさは、インスタントに満足が得られる類の物や事に囲まれていて、モヤモヤの余地がないところにあるのかもしれないと、読み進めながら感じるようになりました。

今までぼんやりとやりたいと思っていたことの数々、それは時間をかけて取り組む必要があるので面倒で遠ざけているのですが、どこかでそういうものを求める一面もあってのかなという気づきにつながるよき時間となりました。

難しい言葉も使われていないので、若い方にもおすすめできる本です。また読み返そうと思います。

Posted by ブクログ

他の作品のようにスマホによって現代

にもたらされる現象を挙げ、批判していたが著者は自分も同じ体験を現在進行形でしていることを挙げ

ていて他の作品よりも不快なく聞き入ることができた。また、若者向けの作品として中盤ではアニメや流行の話題に触れていて自分も共感できるところが多くてよかったと思う。

Posted by ブクログ

自分も内容を完全に理解できたわけではないけど、今を生きる10代20代の方に読んでもらいたい。

個人の体験としては一昨年くらいにTwitterアカウントを削除してて、その時期から自分に向き合う時間がだいぶ増えたなぁ(画面をスクロールする時間が減ったなぁ)と実感している。

主には趣味のトレーニングに対しての考え方、取り組み方が変わった(身体も変わった)ので非常に良い決断だったと感じている。読書する時間も増えたし!

ただ文中にもある通り、ここまで極端なことはする必要はないかも。

一方でこのような実体験を踏まえると、趣味を通して『孤独な時間を持つ』ことは自分という人間を育むためにはとても有意義であることは間違いなさそう。

積読溜まっちゃってるけど、どこかで再読したいな〜

Posted by ブクログ

自分と同世代の新進気鋭哲学者。

YoutubeやInstagramを無心で何時間も眺めてしまう私は、「快楽的ダルさ」に浸っているのだ。四六時中追立られているプレッシャーからの解放という一時的な処方であるという説明は、実感覚と相違なし。

自己啓発への警鐘は個人的に新しい切り口で学びになった。無理くりのポジティブシンキングから繰り出される自己完結性の気色悪さ。変化の時代に適応し続けるフレキシビリティ。なんて苛烈な世界なのでしょう。

十代のころとか就職活動のころとか、自己分析をしてもやりたいことも自分の強みもなんも出てこない自分を責めてたなーと暗い気持ちが思い出した。

そんな暗澹たる気持ちを少しでも慰めてくれる処方箋たる本書である。もちろん実践に結び付けて、これからの人生の捉え方を複数性を持って挑んでいきたい。

言葉にできない良さ

久しぶりにビビッときた本です。

時間を見つけて少しずつ読み進めていて、少し読むたびに妙に納得してしまい、なかなかページが進みません。

これはよいものだ!と思ったので紙の本も購入しました!

Posted by ブクログ

昨今の自己啓発文化や根拠もなくポジティブにぶち上げる風潮に、実態の無さを感じていたけれども、なんて洗練された言語化をしているんだ…!と感動して読んでおりました。

最近、自分でも注意力の散漫さが気になっていたので、1つの糸口が見えた気分です。ものごとをよく観察したいと思いましたし、自分の中で塞いでしまった感情を大切に取り出すことに恐れないようにしようと思いました。この本を読むときも、スマホはそっと隣に置きましょう。

Posted by ブクログ

自分が村上春樹の小説の主人公が好きな理由が言語化されていたように感じた。

ネガティヴ・ケイパビリティ

すぐに結論を出さない

不確実なことや曖昧なこと、理解できないことや状態を受け入れる

自分の理解可能な範囲に無理に落とし込まない

Posted by ブクログ

分類すると哲学書でありますが、読みやすい内容で最後までモヤモヤも楽しみながら読むことができました。

本書で恐らく読み終わった後に出てくる代表的な感想になってしまいますが、日常生活のモヤモヤを留めておき、すぐに解決しない考えは印象的でした。

結果的にモヤモヤを孤独を通じた自己対話を通して意見を交わしていくことが、人間としての成長や深みにも繋がると感じることができました。

Posted by ブクログ

スマホが、いかに私たちを「自分自身から遠ざけているか」を痛感させられた一冊だった。

スマホから離れたいのに離れられない自分を責める気持ちで手に取った本だったが、なぜスマホが手放せないのか、そして離れたときに自分の中で何が起こるのかを、現代社会の背景から丁寧に解き明かしてくれる。これまで言葉にできなかったモヤモヤが腑に落ち、「そういうことか…!」と思えた。

依存してしまうのは個人の弱さではなく、時代との関係性でもあると知り、少し肩の力が抜けた。哲学的な内容も身近な例で補足されていて読みやすく、学生から大人まで楽しめる奥深さがある。

スマホから離れることは、単に刺激を減らすことではなく、静かな時間の中で人はどう自分を育てていくのか。本書はその問いを、導入から終わりまで必要な説明と問いによって丁寧に積み重ねながら、考え方を押し付けることなく静かに差し出してくれます。

Posted by ブクログ

最近感じていた孤独やモヤモヤの元について知りたくて読みました。本書が面白いのは結論を出さず、孤独やモヤモヤをどう受け止めるか、ひたすらに考え続けては?という点でした(その姿勢こそ哲学の真髄)。例えにエヴァなども使われていて、とても読みやすかったです。

Posted by ブクログ

スマホによる常時接続社会は、本来必要な「孤立」と「孤独」を奪い、人は不安や退屈をすぐ他者や情報で埋めてしまう。しかし、VUCA時代に本当に求められるのは、想像力・自己対話・ネガティヴ・ケイパビリティであり、それらはすべて「一人で考える時間」から生まれる。趣味への没頭や、答えを急がずモヤモヤに耐える姿勢こそが、同調社会の中で新しい視点と行動を生み出す源泉である。

Posted by ブクログ

現代人はスマホによって孤独から逃れている。

孤独な時間を持ち、自分の内なる声や不安・モヤモヤした感覚と向き合うことが充実感や結果的な気持ちの落ち着きにつながる。

Posted by ブクログ

だいぶ途中で時間が空いて読んだのですが、あとがきで振り返ることができてかよかった。一回読んだだけですべてが腑に落ちるわけではないけど、良い影響が自分にあると期待できる内容と書き方だった。

Posted by ブクログ

とても良かった。ちょうど今の自分のメンタリティーとこの本の内容が重なって、寄り添ってくれた感じがした。

常時接続の社会で、何かが足りないような感覚で

私たちは必死に生きているのに

知らず知らず小さな箱の中にいるみたい。

孤独と趣味、とてもしっくり来た。

何かを作るという趣味、いいな。

今の私にとっては、きっと読書が孤独を作る時間だと思う。あとランニングかな。

自分のためだけの趣味(SNSにあげるようなものでもない)をいくつか持ち合わせたいね。

あと、無理に豊かになろう!幸せになろう!とするもんじゃないね。結果、幸せだったな〜ってなるもんだ。

Posted by ブクログ

暇な時間をなくすために動いたり、少しでも時間があると他の仕事を探してしまったり、、、忙しい忙しい...と思っていたけど、自分でそうしていたとは。自分は趣味を持っているとも思っていたけど、この趣味もスマホと繋がったものだったな。1人で考える時間を作ること、意識をする。

Posted by ブクログ

今、教養を身につけろ、学びが大切だと言っているひとたちのなかには、単にイントロ当てクイズを薦めているひとがいると思います。大事なのは音楽を聴く生活のはずなのに、イントロを聞いたらすぐ曲がわかるような知識の鍛え方をしていて、それが教養だと思っている。そうではなくて、音楽のある生活を送るのが、教養があるということなんです

あー、もうまさに自分のことを言われてる!!

YouTubeやTwitterで得た知識を全てだと思い込み、それに関連することの話題になると、うんちくを垂れ流す。

ただ、その背景にあることや、「自分自身の解釈」がないから実はつまらない人間になってる。

ただ、本書の後半に書かれている通り、100%知ることは不可能なので、それを認めてより自分の興味があること、本書で言うと「趣味」の部分を深く向き合ってくことが大切。

向き合うに当たっては、他人の目線を気にせずに、自分自身と向き合い理解を深めていくこと。

めっちゃ重要だと感じます。

▼本書引用

自力かどうかは考える営みにとって本質的ではありません。問題の核心は、自分なりに頭を使うことだけが先行して、考えた気になり、満足してしまうことにあると言うべき

何かを学ぼうとする大半の人は、学んでいる内容を安易に「自分のわかる範囲」に落とし込もうとしてしまう

孤独になる時間について

▼本書引用

空いた時間を私たちが有効に活用することを前提としていますが、そうした発想自体に問題が含まれています。「私たちが孤独の恩恵を受けようとしないのは、孤独になるために必要な時間を、活用すべき資源と考えるからだ」

今は暇な時間がなさすぎて、何か常にエンタメや、自己発信する機会がある。

だからこそ、自分の中で時間をかけて消化することができなくなってる。

辛いことや楽しいことも、どうやってSNSにあげたらバズるだろうと考えてしまう。それが本当に自分自身の意見なのかというと疑問になるよね。

第5章 ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会

- 心の声に従ってはいけない > ページ204 ·位置2789

現代の自己啓発が促すのは、内面への関心だけを極大化させる自己完結的な生き方、つまり、オルテガが批判した「自分の生の内部に閉じこもる」生き方です。自己啓発の提供する論理は、自分の内側を堂々巡りして、延々と自分の独り言を聞き、エゴイズムの迷宮を育てるようなところがあります。

自己啓発も自分の内部に期待しすぎる、心のガソリンに火をつけることを目的としているが、そもそもガソリンがないことがある。

また、自分の内なる声をひとつだけと考えていることが多く、自分の中の声が複数あり、自分自身がいくつ声があるのか理解できていない。

そんな中視野を狭めてしまう可能性があることを指摘している。

自己啓発をそこまで読むわけではないけど、そりゃそうよなーという気持ちになる一節。

本当にYouTubeや、Twitterは快楽的なだるさにみを浸らせるのに適してる!

そりゃ天才たちがそうやって時間を取り合い、広告費をもらおうとしてるからそうよね。

意味のない時間も大切だけど、それ以外に目を向けよう。本を読んでもっと生産性のある時間にしたい

Posted by ブクログ

孤独と趣味

常時接続されている世の中で、スマホに依存されずに孤独や趣味の時間を作る。

ここ最近、スマホを触りたい気持ちになったら、すかさず本を手に取るようにしている。

理由は2つ、

1つは子供にスマホばかり触る姿をみせたくないから。

2つ目は、一日を振り返った時にスマホで何を観たかを全然思い出せず、ただなんとなくスマホに触れていることを痛感させられるとともに、意義の無い時間や心身負担を与えていることに気づかされたから。

筆者はスマホを触ることを全否定はしていないものの、孤独の中から見える裂け目をみつけることも唱えていた。

常時接続から身を置き、周りの自然の景色をみるだけでも物事の感じ方が変わると思いました。

Posted by ブクログ

インターネットとデバイスの進化がもたらした極端な効率主義やインスタントな刺激のなかで、我々がなにが必要なのかを哲学を通じて投げかけてくれる一冊。

特にポストフォーディズムを背景にしたメンタルヘルス増加の流れと、それに対しての現代人が行う行動(自己啓発と快楽的ダルさ)の考察は、自分にも当てはまっていた。

哲学は難しいと思っていたが、現代のこのスピード感のなかでゆっくりとじっくり思考し、自己対話をしていくために必要なツールだと感じた。

「働いているとなぜ〜」の紹介から読んだのだが、両方に腹落ちする部分が多く、現代の流れに簡単に乗らずに、すこし落ち着いて思考する時間を作っていきたい。

Posted by ブクログ

この本自体をネガティブケイパビリティの精神で持って、試行錯誤して読むのが良さそうと思ってしまった。気軽につながれて、すぐに情報が入ってしまうスマホ時代。便利だが、本当の意味で孤独にはならないし、なれない。孤独こそ、良い意味で哲学できる時間。

Posted by ブクログ

スマホでコミュニケーションや情報収集、自分のアップデートに忙しくしながら、虚しさや寂しさを覚えるのはどうしてか…という本。孤独も仲間との語らいも大事だよねと。

人と常時繋がったり流行りに乗っかったりすることに価値を見いださない私には、本書はすんなり入ってくるものがあった。ひとりでツラツラ考えたり、ベランダのスイセン眺めたり、無心で数学を勉強したり。本書を読みつつ、うんうん、ひとりっていいぞ、と首肯してみる。

今ちょうどストア派哲学入門みたいな本も読んでいて、本書とのコントラストもしみじみ感じた。

余談ですけど、自分の中の多数の自分との対話、という話から、歌集「老人ホームで死ぬほどモテたい」を思い出しました。

Posted by ブクログ

・文章量が多めで、「読む」ことが必要な本。

・スマホの話が中心だと思ってたいたので、思っていたのとは少し違った。かと言って、がっつり哲学の本かと言われると、そうでもなく。

・エヴァやその他のアニメ・映画を絡めた説明が興味深い。『「エヴァ」は、ポストフォーディズムの経済文化とメンタルヘルスの結びつきを論じた、フィッシャーの議論そのもの』

メモ

・日々の高いストレスに対処する上で、ペン回しや髪いじり、プチプチつぶしのような単純なリズムの繰り返しは意外に心地いいもので、心のバランスをとるのに役立つところがある。私たちは、一定のリズムで繰り返されるインスタントで、わかりやすい感覚やコミュニケーションで自分を取り巻きたがっており、現代の消費環境はそのニーズを支援してくれている。

・即時的な満足を与えてくれる感覚刺激やコミュニケーションにいつでもアクセスできる状況にあって、「消化しきれなさ」「難しさ」「モヤモヤ」といった時間もコストもかかるものは人気がなくなっている。

・常時接続の世界では、〈孤立〉だけでなく〈孤独〉も失われつつある。〈孤独〉は、注意を分散させず、一つのことに集中する力に関係するのに対して、〈孤独〉は自分自身と対話する力に関わる。〈孤独〉が失われると、退屈を耐えきれず、何か刺激やコミュニケーションを求めてしまう。自分自身と過ごすことができない。

・〈寂しさ〉は、いろいろな人に囲まれているはずなのに、自分はたった一人だと感じていて、そんな自分を抱えきれずに他者を依存的に求めてしまう状態。スマホという新しいメディアは、〈寂しさ〉からくる「つながりたい」「退屈を埋めたい」などというニーズにうまく応答してくれる。しかし、〈寂しさ〉からくるマルチタスキングは、いろいろな刺激の断片を矢継ぎ早に与えるものなので、一つ一つのタスクへの没頭がない。そうすると、ふとした瞬間に立ち止まったちき、「あれは何だったんだ」と虚しくなったり、繋がりの希薄さ(つながっていても一人ぼっち)を実感したりすることになる。常時接続が可能になったスマホ時代において、〈孤立〉は腐食し、それゆえに〈孤独〉も奪われる一方で、〈寂しさ〉が加速してしまう。

・現代人は自分を激務で取り巻いて、自分自身と向き合うことを避けているとニーチェは指摘し、オルテガは、いろいろな人の集まる都市空間に生きているはずなのに、誰も互いの話を聞かずに自分こそが意見を言い、判断する資格があると思って軽薄に話していると考えた。同じことを、アーレントは「寂しさ」という言葉で取り上げた。スマホという注意を細切れに分散することをサポートする装置を誰もが持ち歩いている時代にあっては、三者の指摘が印象深く感じられる。人の注目を集めることに気を揉んだり、いいねや既読がつくかを気にしたり、注目を集めているインフルエンサーの様子を必死に追いかけたり、みんなが話題にする流行りをとにかくなぞったりしている。こういう行動の積み重ねは、自分や他人の感情や感覚を理解する能力を減退させる。

・パスカルによると、人間はそもそも虚しくつまらない存在。死すべき定めを持っており、そのことを意識させる退屈や不安に耐えられず、つかのま、それから目を逸らすために様々な活動や交流に手を出してしまう。

・フィッシャー。抑鬱的快楽とは、〈娯楽や刺激、おしゃべりで細かく時間を埋め合わせることで「快楽的なダルさ」に浸り、「やわらかい昏睡状態」となり、一抹の安楽を得る〉というメンタリティを指す。

・諸々の刺激から切り離されると、私たちは「退屈」を感じる。しかし、刺激で自分を取り巻いているとしても、心のどこかで何か足りないという感覚が響いてもいる。出口がない、底の見えない不安がぐつぐつど足元で煮えたぎっている。

・まずは退屈になってみる。スマホを通じてもたらされるファストでインスタントな刺激から距離を置き、快楽的なダルさから身を引き剥がす。その代わりに生じてくる退屈や不安に、足元をそっとつけてみる。

・「孤独のつくりかた」は、趣味をもつこと。ただし、「何かを作ったり育てたりする活動」に限定される。社会生活などとは切り離された自治の領域において、人に見られたり見せたりするためではなく、自分なりに試行錯誤しながら何かを作り上げることでなければならない。趣味の試行錯誤は問題解決のようなものではない。そこには「反復」がある。趣味は遊びなのだから、特定の目標が達成されたくらいで手放されるものではない。「反復練習さ。同じことを何度も繰り返す。自分がいいなって感じられるまでね。それしかない」というカヲルの言葉は、趣味の終わらない楽しさを適切に表現している。

Posted by ブクログ

エヴァや燃えよドラゴンの話を挟みつつ、下々のものにもわかりやすく解説してくれていたけど、いまいちよく分からずモヤモヤ。これが著者が熱く語っていたネガティブケイパビリティなのかなと自分の素養のなさを棚上げすることに。自己啓発本とは一線を画したいみたいなのでサラッと読みたい人には不向き。エヴァの考察は面白かった。

Posted by ブクログ

現代人はスマホによって注意散漫になっている。さらに孤独になる時間もない。その対策として何かを育てる、作る趣味を持つことで孤独をつくりだすことを主張する。

本書を読むと私達は物事を注意深く見たりすることが出来なくなったのかと感じる。現代はすぐに使えるノウハウばかり求める。ゆっくり寝かせておいて熟するまで待てない。

でも何でそんなに急がないといけないんだろう。

Posted by ブクログ

最近ちょうどベランダで野菜を育て始めたお年頃だったから、間違ってなかったんだって思った。

私は元来物を作るのが好きで、編み物、料理、絵を描く、とかが自分の頭をすっきりさせるのに役立っている。ただ、人間関係で悩むことが最近多くて、でも社会人になったから毎日落ち込んだり考え込むのは避けたくて、chatGPTとの爆速のやりとりを通じて悩みを消化したつもりだったりした。これって確かにもやもやをもやもやのまま持っている、という状態ではない。けど、その消化をコンスタントにやらないと日々戦えない、っていうのは世の中が効率化とかで早く物事を行うことが求められているからなのかな。早いと不便だ。

Posted by ブクログ

私たちはスマホからは逃れられないという前提で、じゃあそのために植物を育てるとか生産性とかSNS映えとかそういうものから離れたものに没頭してみようという切り口なのが良かった。

ただ同じ例えが少しくどい

Posted by ブクログ

ネガティブケイパビリティを持って、あえて孤独(自分1人で内省的に)に、趣味(しなければならないものではない、答えがない)的なものに、時間を使うことが、常時接続化された現代において自分を生きるために必要なことである、という話。

エヴァ、ブルースリー、漫画などの一説をもとに例示してくれるわかりやすさと、押し付けずいろんな観点から論を紡ぐ感じ、哲学的手法を庶民にわかりやすくしてくれた感があってありがてえありがてえ

Posted by ブクログ

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んで自分自身の働き方や個人のあり方についてもう少し考えてみたいと感じた方におすすめ。個人化が進んだ一方で常時接続が当たり前になった新自由主義の臨界点のような社会の中で、ソシャゲやショート動画はつい見てしまうのに本は読めない、という事態をどう捉えれば良いかをさまざまな哲学者の考えを引きながら解説したり、そうした生活や社会に抗うための「趣味」の意義について、エヴァを題材に深掘りしていく。アニメ作品を題材に考えるのは好き嫌いわかれるかもしれないがなかなかわかりやすかった。そして本書を読んで孤独や趣味についてさらに考えたくなった人には國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』をおすすめします。

Posted by ブクログ

マルチタスクしがち…

テレビつけながら家事したり、テレビつけながらスマホいじったり、思い当たる節がたくさん。まずはやめてみようと思う。

自分なりの趣味ってなんだろう。日記を書くことかな、その時間は自分自身と向き合ってるわけだし孤独かも。

想像力豊かに、自分の中にいろんな人を住まわせていきたい。

モヤモヤすることを大事に!