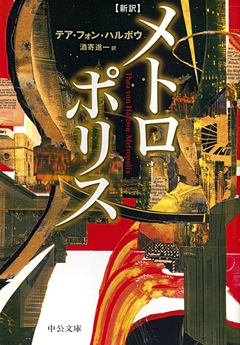

あらすじ

バビロンタワーがそびえたち、歓楽街ヨシワラの灯がきらめく巨大都市メトロポリス。その全ては労働者たちがかしずく偉大な機械で支えられていた。ある一体の女性ロボットが誕生するまでは――言わずと知れた名画の原作、近代ドイツの黄金期を反映した耽美なSF世界が新訳で登場! 詳細な訳注・訳者解説を収録。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

管理社会に反抗する民衆の姿を通して描く社会風刺だったり、同名映画の先進性や後の作品に与えた影響の大きさからSF要素に目が向く作品ですが、私はこれを親子の物語として捉えました。世代交代を描いたお話だと強く感じるのです。親離れをしようとする息子と、自分が築き上げてきたものに疑問を感じ、未来を次の世代に託す父親の物語。そんな風に思います。根底にそういったものが流れているから、この作品はきっとこの先どれだけの時を重ねても古びないはずです。

Posted by ブクログ

1927年のドイツ映画、メトロポリスの小説版。といっても単なるノベライズではなく、当時の監督が同時に発表した、いわゆるメディアミックスの走りみたいなものである。

未来都市メトロポリス(のちの各種SFの一見未来都市だけど実はディストピア都市の原型)にて、支配者の息子を主人公に、ホワイトカラーと労働者層の対立、ヒロインに化けるアンドロイドの存在など社会的、そしてSF的な展開で話が進む。

何よりも、あとがきの充実さが素晴らしい。時代背景をもとに映画の監督たちの話をみっちりとしてくれる。

Posted by ブクログ

機械化された社会でトップに君臨するフレーデルセン親子だが、息子のフレーダーが偶然見かけた女性マリアと恋に落ちる。その後何が起こったかよくわからないが都市が崩壊し、フレーダーは父親のヨーの宿命の相手、ロートヴァングと対決する。見事勝ったフレーダーとマリアは結ばれ、ヨーも人間らしい心を取り戻す。

この小説はナチス台頭少し前のドイツで書かれた作品で、これが書かれた頃はまだ『ロボット』と言う言葉が無かったとのこと。これ以前のSF小説がどんなものか知らないが、

「頭脳と手の仲介者は心でなくてはいけません」

この言葉は現在あるほとんどの近未来SFのテーマになってると思う。

Posted by ブクログ

本作を土台とした、芝居を観賞した記録として。

超都市メトロポリスを舞台に、地の底で機械のように働く人々と、それを支配する立場の人間。やがて、機械人間に煽り立てられた労働者たちが暴徒化していく。

最初のうちは労働者と支配階級を描いた社会派の話に思えたが、徐々に主人公の心の内の葛藤を描いた隠喩のようにも受け止められた。ダンスを盛り込んだ身体表現やミュージカル的な歌も駆使して、解釈を観客に委ねる幅をもたせた脚本、演出の効果と思われる。ただ、その分感情移入することは難しく、舞台としての求心力に欠ける。

支配者の息子役の森山未來、身体能力はもう抜群で、動き、静止ポーズ、どれを取っても美しい。以前観た舞台でひと目惚れしたが、テレビよりも舞台の人だと改めて感じた。鬱々とした舞台のトーンからは外れるけれど、欲を言えば彼の開放的な弾けるようなダンスも見たかった。彼の持ち味を発揮しきれない舞台だったのが残念。

主人公の恋の相手の松たか子、NODA・MAPの舞台でも魅了されたけれど、やはりセリフも歌もとにかく声、表現力が素晴らしい。

ごまかしの効かない舞台で存在感を示せる役者って、男女を問わず魅力的だ。

渋谷文化村シアターコクーンにて。

串田和美演出。

Posted by ブクログ

映画のイメージが先行するせいか、全体に古いモノクロームの無声映画を見ているかのような印象だ。ドラクロワの「民衆を率いる自由の女神」を彷彿とさせるシーンや、手に汗握る活劇風の場面が繰りひろげられることなども一層映像的な感覚を醸成しているのだろう。物語世界は、その全編が終始一貫して人工の光に照らされた「造りもの」感に覆われいる。「神」もまた、ここでは「張りぼて」であるかのようだ。1920年代のドイツの繁栄と、その裏側にある頽廃と、そして、その根底に潜む捉えどころのない危機感とが背後にあったようにも思われる。

Posted by ブクログ

映画版はサイレント特有のオーバーアクトのせいで、ややコミカルだったけど、この小説版は宗教色が濃く深淵な感じ。誰か今これをリメイクしてくれないかなー