あらすじ

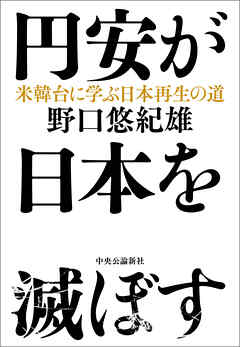

日本を衰退させた基本的原因は、中国工業化への対処の誤りだ。本来は、技術革新で中国製品と差別化を図るべきだった。

しかし、日本は、中国との価格競争で苦境に陥った産業を救済するため、賃金を抑え、かつ為替レートを円安に誘導した。

そのために、古い産業が残り、技術革新が停滞して、経済全体が衰退したのだ。

目 次

はじめに―日本はどこで間違えたのか?

第1章 日本が先進国だった時代が終わろうとしている

第2章 どうすれば賃金が上がるのか?

第3章 円安政策こそが日本経済衰退の基本原因

第4章 日本衰退の基本原因は、中国工業化への対処の誤り

第5章 未来に向かって驀進する世界の企業群

第6章 韓国、台湾の成長は今後も続き、日本を抜く

第7章 日本企業はどこに行く?

第8章 日本再生のために政府は何を出すべきか

図表

索引

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

政府の補助は逆効果。農業、国立大学、半導体など。アメリカのIT産業、大学は補助はなく、規制がないだけ。

日本の地位低下は、円安と低成長のため。

購買力平価は、相対的購買力平価と絶対的購買力平価がある。ビッグマック指数は絶対的購買力平価。

IMFやOECDは、絶対的購買力平価を計算している。

日銀の統計サイトは、2010年を100とする実効為替レート指数を発表している。

GDPの中の賃金比率はほぼ一定。株価は過大評価。ゼロ成長で賃金が上がらない。

生産性は就業者一人当たりのGDP。

賃金構造基本調査、毎月勤労統計調査、民間給与実態統計調査、法人企業統計調査、家計調査、など。

OECDは、パートタイムの労働時間を勘案している。FTE(フルタイム当量)という考え方に基づく。アメリはは、FTE方式によるデータが公表されている。日本にはない。

実質賃金上昇率と、一人当たり実質GDPの増加率はほぼ等しい=儲からなければ賃金はあがらない。労働分配率はほぼ一定。

消費者物価の上昇率と実質賃金の上昇率は相関しているが因果関係にはない。

資本整備率はGDPの増加の主要な原因ではない。生産性の上昇の結果、実質賃金が上がる。

製造業ではハイテク製品の比率が、台湾韓国の方が高い。人材が確保できない。

円安は古い産業を温存し、長期的に見れば技術力を奪う。

韓国は、外需への依存度が高い(40%程度)。日本は10%程度。通貨安を求めていない。日本だけが通貨安政策をとっている。韓国は通貨安ではないが経常収支は黒字。輸出競争力が向上している。

1995年頃に比べると、輸出は2倍程度だが輸入はもっと増えている。日本製品の競争力が落ちている。

インフレ税は最も過酷。

90年代中ごろ以降、名目GDP、企業の売上高は横ばい。原価率も一定。分配率は変わらないから賃金も一定。

日本の輸出は80年代中頃がピーク。バブル崩壊前から問題が生じていた。

中国の工業化に対して、価格で対抗しようとした。=賃金の上昇を抑え、円安誘導した。ボリュームゾーンを狙ったため安売り戦略にならざるを得なかった。

韓国台湾はハイテク製品にシフトした。

株価は、国際的に見れば場部府崩壊後、落ち込んだまま。時価総額をドル換算する。

バブルの崩壊のせいではなく、技術革新ではなく安売り戦略をとったため。

時価総額トップ100で入っているのはトヨタだけ。ドイツの自動車は全部外れた。ドイツはSAPだけ。製造業はファブレス企業が主流になった。

トップの企業は従来型産業分類になじまない。GAMMA。どれもスマートフォン産業。テスラは自動車ではなくソフトウェアに価値がある。

時価総額は、日本の銀行がバブルであったように万能の指標ではない。

ビジネスモデルを変えない企業の時価総額が増えることはない。

サムスンとTSMC。

GAMMAの時価総額だけで日本市場の1.5倍。

TSMCの日本工場は、最先端のものではない。

台湾の輸出は40%が中国向け。

「アメリカのIT企業が設計し、台湾のEMS企業が受託し、中国で組み立てを行う。それをアメリカに輸出する。」

台湾と韓国の問題点

産業構造は情報化に向けて変化したが、製造業の割合がまだ多い。貿易依存度が高い。人口減の問題。

2040年までGDP成長率は韓国は2%超。資本技術要因によるもの

韓国の人口減少は急激だが、資本蓄積や技術で緩和できる。

日本の大学進学率は54%程度。アメリカは88%、韓国は95%。

アメリカは人口増加率が高く女性の就業率も高いので、労働供給の面から成長が阻害されない。

韓国は出生率が低下しているが、教育によって質的向上を図っている。

日本は、出生率が長期にわたって低迷。経済成長の重荷になっている。

シャープの亀山工場は、垂直統合。コスト削減を目指した。量を追求するためにボリュームゾーンを狙った=価格競争に陥ってサムソンやLGに負けた。戦艦大和と同じ。円高と法人税が問題だとされた。

TSMCの熊本工場への補助金は、古い技術のため復活することはない。最先端の技術に補助金を出さなければ意味はない。実際はソニーに対する補助金。

補助金がないから弱体化するわけではない。補助金を出すのは弱体化した産業だから。

食料自給率を高めると凶作の時食糧不足になる。供給源をできるだけ分散することが食糧安全保障の基本。サプライチェーンも同じ。自国生産ではなく供給源分散化。

技術が強ければ、つぶれない。最強の取引材料。

中国のレアアース戦争は、日本が都市鉱山からの回収を行ったことで収まった。技術が勝利の源泉。

日本はアッセンブリの技術にたけている。自動車など。水平分業化で誰にでも組み立てができると強味を発揮できない。EVは水平分業が可能。

テスラは購入後、インターネット経由でアップグレードできる。バッテリーの容量、シートヒーター、ナビゲーションなど。ハードはあらかじめついている。お金を払ってアップグレードできる。ソフトとハードの切り離し。

政府の役割は、補助金ではなく既得権をなくすこと。政府は将来を見通すことはできない。追いつく時代とは違う。

エコカー減税とエコカー補助金、家電の購入への補助金など。

農業は、生産者米価が保証されたから改革が進まんかった。旅行業、タクシー業界も同じ。参入制限がある。フィンテックのための金融業の規制緩和が必要。

東大の農学部のウエイトは異常に高い。コンピューターサイエンス学科は東大にはない。

スタンフォード大学は21世紀の大学。IT革命はスタンフォード大学から起こった。グーグル、ヤフー、シスコ、サンマイクロシステムズなど。

農学部は都心に広いキャンパスを持っている。

高度成長期は、学部学科を新設できた。今はスクラップしないと作れないがスクラップができない。

日本は、年功序列賃金が続いている。アメリカは35歳以降、ほとんど年齢差がない。

大学院の教育に対価を払うアメリカ、日本は価値を感じない。OJTで教えることが一般的。専門知識を軽視している。あるいは役に立つ専門知識を教えていない。