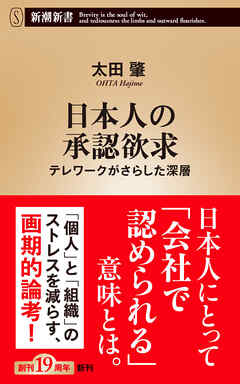

あらすじ

ムダな出社を命じられる、在宅勤務なのに疲れる、新人が職場に馴染まない。コロナの感染拡大が落ち着くと、多くの企業は瞬く間に出社へと切り替えた。日本でリモート改革が進まない原因は、閉ざされた組織に巣くう特異な「承認欲求」にある。 誰もが持つ認められたい気持ちをコントロールし、満たされるにはどうすればいいのか――組織研究の第一人者が、日本的「見せびらかし」文化の挫折と希望を解き明かす。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

■テレワークに切り替えることが困難な理由を深く追求していくと、技術的な問題よりも社会的・心理的な要因が大きな比重を占めていることが分かってきた。その中でも働く人にとってテレワークで満たされない大切なもの。それは、一言でいうと「刺激」である。

会社に行けば無意識のうちに様々な刺激が得られる。通勤には多少の負担が伴っても、同時に新鮮な空気に触れられ、体を動かせば爽快感が味わえる。職場では同僚や顧客と仕事の話だけでなく世間話や情報交換もできる。その都度、脳は活性化される。

職場で沈んだ顔をしていたら周囲の人が心配して声をかけてくれるし、悩みを打ち明けられる同僚もいる。時には苦手な人と顔を合わせることもあるが、好意を抱く人に会えば胸がときめく。お客さんからちょっとした感謝の言葉をもらって元気づけられることもある。客から苦情を受けても上司が後ろからサポートしてくれれば上司への感謝と信頼感が倍増する。

仕事だけではない。昼休みに同僚とランチに行き、休憩時間にスイーツ食べながらおしゃべりをするのもささやかな楽しみだ。帰りにカフェに立ち寄ったり、仲間と居酒屋に行って仕事のうっ憤を晴らしたりしてストレスと解消をする人もいる。いずれも職場に行ってこそ得られるものだ。

■管理職特有の承認欲求とは

マズローは承認欲求を二種類に分けている。

一つは「強さ、業績、妥当性、熟練、資格、世の中に対して示す自信、独立と自由に対する欲望」である。(=自尊の欲求)

もう一つは、「他者から受ける尊敬とか尊重と定義できるいわゆる評判とか名声、地位、他者に対する優勢、他者からの関心や注意自分の重要度、或いは他者からの理解に対する欲望」である。(=尊敬の欲求)

■コロナ禍でテレワークを始めた多くの人たちは物理的にも人間関係の面でも会社共同体から切り離された。それによって社員は経済的な面だけでなく、社会的、心理的にもどれだけ会社に依存していたかを実感したのではないだろうか。それはとりわけ日本人にとって会社という組織が圧倒的な存在感を持っているから。

社員の視点から会社を見るとそこには二つの顔がある。一つは家族や村などの自然発生的で情によって結びつく「基礎集団」。

もう一つは、特定の目的を達成するために結集する「目的集団」である。F・テンニースの「ゲマインシャフト」と「ゲゼルシャフト」、R・M・マッキーバーの「コミュニティ」と「アソシエーション」などの分類もおおむねそれに相当する。

■承認の相互依存が歪める人事

日本企業では仕事の分担が不明確なので一人一人の成果を捕捉しにくく、その分評価者の感情や利害関係が評価に入り込みやすい。

日本企業と欧米企業のホワイトカラーを対象として2001年に行われたある調査によれば、「感じのよい部下」に対して「甘い人事評価をつけることはない」という回答は欧米企業では75%、日本企業では29%。逆に「甘い人事評価をつけることがある」という回答は欧米企業で6%、日本企業で20%と大きな差がある。

一般に個人的なつながりが深いほど特別扱いしやすいことは「内集団ひいき」や「ネポティズム」などとして知られているが、物理的な近接性も感情や利害関係を左右する。互いに近接しているほど相手に対する情報も、また承認の機会も多い。もちろんそこには正の承認だけではなく、負の承認も含まれる。

そのため近接しているほど承認するにしろしないにしろ、相手に対するインパクトが大きくなる。つまり離れている人なら自分を認めてくれるか否かはさほど問題ではなくても普段接している人から認められるか否かには無関心でいられないわけである。

■承認の返報性原理

多くの場合、承認する側もまた相手を承認することで承認される。即ち双方が相互依存関係、さらに互いに相手を認めれば相手からも認められるという互酬的な関係にある。

■筆者は承認を「表の承認」と「裏の承認」に分類する。

優れた能力や業績、個性などを讃えるのが「表の承認」で、規律や序列を守り、輪を乱さないのが「裏の承認」である。端的に言うなら加点評価と減点評価に近い。日本社会では昔から、いくら能力や業績が優れていても欠点や落ち度があると認められないことからわかるように、「裏の承認」に偏る傾向がある。

■仕事に対する意欲や働き甲斐の指標として近年しばしば「ワーク・エンゲージメント」という尺度が用いられている。これはW・B・シャウフェリらによって提唱されたもので、活力、献身、没頭の三要素からなる。

■日本人の承認欲求の表れ方、満たし方には二つの特徴があった。

一つは濃密な人間関係の中で仕事の能力や業績にとどまらず、全人格的に認められるということ。

もう一つは、「偉さ」の序列が存在し、それを見せびらかすことによって承認欲求、とりわけ「尊敬の欲求」を満たそうとすること。

二つとも共同体型組織という日本特有の組織を前提にしている。ところが、共同体型組織そのものがグローバル化やデジタル化、それに経済水準の向上や社会インフラの整備などによって時代に合わなくなってきた。そこへ突然やってきたコロナ禍とテレワークが共同体型組織の限界を決定的なものにしたといってよい。

Posted by ブクログ

テレワークで働き方が変わったが日本人の承認欲求は変わらない。世代に関係なく誰にでもある「承認欲求」を定量的に示すことは難しいが、統計データや調査資料を基に「日本人の承認欲求」について、それがどんなもので、どういった時に生じて、誰に対してどこでどうアピールするのか、また、不足するとどうなるのか等を論じている。

テレワークのメリットとして「通勤時間をなくせる」「どこでも作業できる」「集中できる」「(コロナ禍での接触や職場で嫌いな上司など)人とむやみに接触しないで済む」「服装にこだわらなくてよい」「ちょっとした家のことが出来てしまう」等があげられる。

しかしながら、人の本質として社会的に認められたい部分がある為、人とのコミュニケーションを求めて会社に行って人に会いたくなってしまう様だ。

SNSの現状を見てもわかる通り、「承認欲求」とは人の行動原理のひとつの様にも思えるのでとても興味深い。

よく論じられているように日本は雇用体型や仕事感が独特ではあるが、テレワークや副業を上手く活用して、日本人の活力が上がり、経済が活性化すれば良いなと思う。

Posted by ブクログ

テレワークにより日本でも外部思考のコスモポリタン型の人が徐々に増えてきたというところが印象深かった。

自分としてもそういった方向に移行していきたい。

Posted by ブクログ

快適だったテレワーク。でもコロナが少し落ち着いた頃、なぜか無性に出社したくなったのは何故か?の謎がようやく解けた。偉さを見せびらかしたい管理職、という表現にはやられた。

Posted by ブクログ

日本は、世界基準からずれている国だなと感じる本。以下、内容の抜粋。

・日本でテレワークが捗らない理由は、社内で得ら

れるはずの承認欲求(誰かが褒めてくれるなど)が

満たされにくいから。

・欧米:成功体験→自己肯定感UP

日本:成功体験+承認→自己肯定感UP

(日本人は承認欲求に囚われている)

・会社とは?

欧米

→能力・業績が評価される場所

→働いて収入を得る場所

(評価=給料を上げろという感覚)

日本

→全人格的に評価される場所「共同体型組織」

※忠誠心などが評価される場所

→承認欲求を満たす場所

(評価=承認されるという感覚)

・自分を高く評価してくれる人を高く評価する

(心理学:返報性の法則)

・熱意がある社員

日本:6%(調査139ヵ国中132位)

ただし、フリーランス(会社共同体から解放され

た人々)は熱意がある。

フリーランスになる勇気はなくても、承認欲求に囚われないメンタルが必要。