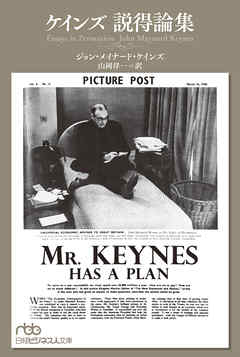

あらすじ

《大経済学者の慧眼に触れる》

マクロ経済学の祖といわれるケインズは、実はタイムリーに現実経済を解説した時論家でもあった。第1次世界大戦後のイギリスは、世界的な大恐慌が自国にも及び、大量失業の中で悲観論が国内を覆っていた。こうしたなかケインズは、政府の施策に対する誤った考えが跋扈していると見て、正しい認識へと人々を導くべく論陣を張った。20世紀を代表する経済学者による時論の数々は、読みやすい新訳を得て、時代を超えた輝きを放つ。

【目次】

1 インフレーションとデフレーション|Inflation and Deflation|

インフレーション(一九一九年)

通貨価値の変動が社会に与える影響(一九二三年)

景気拡大の政策(総選挙、一九二九年五月)

一九三〇年の大不況(一九三〇年)

節約(一九三一年)

通貨価値崩壊が銀行に与えた影響(一九三一年八月)

2 金本位制への復帰|The Return to the Gold standard|

呪うべき黄金欲(一九三〇年九月)

金融政策の目標の選択(一九二三年)

今後の通貨制度に関する積極的な提案(一九二三年)

チャーチル財務相の経済的帰結(一九二五年)

関税による経済対策

金本位制の終わり(一九三一年九月二十七日)

3 自由放任の終わり|The End of Laissez-Faire|

4 未来|The Future|

孫の世代の経済的可能性(一九三〇年)

5 繁栄への道|The Means to Prosperity|

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

全体主義を理解するためには、第2次世界大戦を理解する必要があるし、それを理解するためには第1次世界大戦とその起源、そして2つの大戦の間の時代を理解する必要がある。

ベルサイユ講和条約の交渉にイギリス代表の一人としてたずさわり、その講和条件がドイツの経済的・社会的な破壊、そして全体主義的な社会につながりうることを指摘したケインズ。

「説得論集」は、そのケインズが、第1次世界大戦と第2次世界大戦の間に書いた時事的な評論などをあつめたもので、デフレーション、金本位への復帰などなどのテーマについて、「節約」重視のディスコース、自由放任主義的なイデオロギーなどなど、当時の常識と戦い続ける姿がここにある。

今、読めばある意味当たり前のことを主張しているのだが、それは後知恵というもので、ケインズの主張は当時の常識とは全く違うらしくなかなかその政策提言は採用されない。それでも、精力的に「説得」を続け、世界とイギリスの経済的安定と社会的公正、そして平和のために情熱的に語り続けている。

大きな時代の流れの中で、あきらめずに政治家や経済学者、官僚、メディア、大衆を「説得」しつづけたケインズ。

その姿に感銘をうけた。

これを読むと、ケインズは経済学者というより、政治経済、金融の実務家に近く、そして世の中がよく見えている政治経済活動家といった印象がしてくる。

もしかすると、「一般理論」も経済学的にしっかりとした本を書かないと自分の主張が影響力のあるエリートに伝わらないと思って書いたんじゃないかと思った。なぜなら、この「説得論集」(31年出版)のエッセイのなかに、その後に「一般理論」(36年出版)で書かれる基本ロジックはすでにあるからだ。

どのエッセイも興味深いが、なかでも、当時の自由主義的な経済思想の起源を哲学的にほりおこしつつ、それが経済の自然な秩序であるように捉えられたのは、歴史的な偶然によるものでしかないことを示した「自由放任の終わり」は読み応えがあった。

数年前に、ハイエクにはまったときに、ケインズ=ハイエク論争を読んで、どっちかというと一見保守的で「自由放任」の代表イデオローグにみえるハイエクの議論のほうに現代的なラジカルさを感じ共感したのだが、今、あらためて考えると、あの論争はあんまり「論争」になっていなかったんだな〜。

多分、ケインズは、あんまり学問的に経済理論を深めることには興味なくて、なんとか現実社会を変えていく活動に集中していたのだと思う。もちろん、ハイエクも純粋学問世界にいるわけでなく、44年に「隷属への道」を書くように全体主義と戦っていたわけだが、その活動は、より内面的な思索にベクトルは向いていたのだと思う。

なお、この本は「説得論集」の抄訳となっているようで、第1次世界大戦後の講和条件に関する時事評論は訳されていないようで、残念。

ちなみに、ケインズの「一般理論」は、大学時代にゼミで注釈まで含めて、一文づつ丁寧に読んで、1年間、議論し続けたもの。もしかすると、わたしが人生で一番丁寧に読み込んだ本かもしれない。

現在の興味である「全体主義」を理解するときに、再び、ケインズに戻ってきて、その文章を当時の歴史的な流れのなかに位置付けながら読むとそのリアリティがひしひしと伝わってくる。