あらすじ

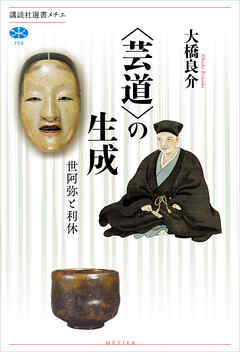

出会わざる二つの巨星、ここに出会う。

芸術と政治権力の矛盾に満ちた「共生」の秘密を解き明かす、ドイツ哲学の大家による鮮やかな新解釈。

将軍・足利義満の寵愛を受け、芸術界の頂点を極めた世阿弥は、しかし義教の時代に一転冷遇され、佐渡配流に。一方、織田信長に引き立てられ、豊臣秀吉に優遇された千利休も、最期は秀吉から自刃を賜ることになった。

「芸道と権力の矛盾的共生」を生きた稀代の芸術家二人は、弛緩と緊張の相半ばする時代と人生の只中で、能楽と茶の湯という芸道をいかにして成らしめたのか。時の隔たりを超え、二つの巨星を突き合わせることで見えてくる、日本的美の深奥としての「遊」の境地。

[本書の内容]

第一章 なぜ「世阿弥と利休」か

一 六百余年の忘却に埋もれていた世阿弥

二 「世阿弥と利休」という視座

三 世阿弥と足利義満・義教

四 利休と織田信長

五 利休と豊臣秀吉

六 「芸道」および「茶道」の概念史

七 東西の芸術観の比較

八 戦陣の中の遊楽

第二章 世阿弥と義教

一 足利義教――天魔と歌人が同居する将軍

二 『風姿花伝』の「花」

三 『風姿花伝』から『花鏡』へ――「秘すれば花」

四 「離見の見」――演者の目と観衆の目

五 「批判之事」――「貴人」の批評眼の意味

六 『金島書』――「こがねの島」佐渡へ/から

第三章 利休と秀吉

一 『南方録』研究史の概観――茶湯ニハ、昔ヨリ書物ナシ

二 下克上の時代の茶の湯

三 織田信長――夢幻の如く也

四 秀吉と利休――美をめぐる対峙と共生

五 『南方録』の美学

六 「利休死後」の利休

結語 「遊」、そして現代

あとがき 西田幾多郎の手紙(新史料)にちなんで

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

世阿弥と利休、ここでの「と」はただ並べたてるためのものでなく、芸道と権力の矛盾的共生を生きた2人を「と」で繋いで浮上させる試みだと。著者が西洋哲学の研究者なので視点が面白いし、ハイデッガーが能に興味を持っていたのは知らんかった。

南方録は偽書説が定着したものと思っていたらそうでもないらしい。熊倉先生も立花実山が編集はしたけど創作したものという立場ではないようだ。世阿弥と違って利休は茶道論を残さなかったが、利休の言行録である南方録を用いて議論している。

⇨2025.3.19追記 熊倉先生の別の著作を読み返したら創作したものとしていた。古い本によったのもあるだろうが、筆者の議論の構成を成り立たせるためにあえてそうしたとも捉えられる。

Posted by ブクログ

この書は「権力者の美・芸と、求道者のそれらとの矛盾・乖離の結果が、世阿弥・利休にもたらされた刑罰」とする。現実はどうあれ、美と芸のありすがたからくる解釈としては正しいのだと思う。

義満・義教・信長・秀吉、それぞれ審美眼を持っていた。よって世阿弥・利休は栄華を極めた。しかし権力者と同じ審美を受け入れことはどうしてもできず、必然的に栄枯盛衰は避けられない。賜った刑罰にもごく自然に受け入れる彼らを見るに、これはそういう物語だったのかなと。

・「芸道と権力の矛盾的共生」を生き

・弛緩と緊張の相半ばする時代と人生の只中で、能楽と茶の湯という芸道をして成らしめ

・そして、衝突

との文脈と理解した。俗な背景や政治は抜きにした当説は興味深い。

Posted by ブクログ

能と茶という、芸道の世界でそれぞれ深い精神性を示した世阿弥と利休をとりあげ、彼らが同時代の権力とどのように切り結びながら生きたのかということを論じている本です。

著者は、世阿弥と足利義教、利休と信長・秀吉の関係に注目し、芸道と権力の「共生」のありかたについて考察をおこなっています。そのさい、たんに世阿弥と利休、義教と信長・秀吉を、それぞれ芸道と権力の代表者としてあつかうのではなく、権力者の側にも芸道についての深い理解があり、反対に世阿弥と利休にも権力に近づきその影響力の圏内にみずからの活動の場をもつことをいとわなかったと論じられます。

このような関係を、「反共生」をふくんだ「共生」として考察することが本書のもくろみです。著者は、他者と共生する空間において他者に出会うことが、「自己の内なる他者」を映すことであるという哲学的な議論を背景にして、世阿弥と利休のそれぞれの生きかたとそこに示された深い精神性についての考察を展開しています。さらに「結語」の章では、こうした世阿弥と利休の生きかたが「遊」というキー・ワードのもとで把握しなおされており、「遊」が俗世を突き抜けて深い宗教的境地へと貫入するような空間を切り開くということが論じられています。

著者の考える「共生」という概念について、やや説明不足の感もありますが、世阿弥と利休の精神性について、哲学的な議論の水位にまで達するような掘り下げた考察が展開されており、スリリングな内容だと感じました。