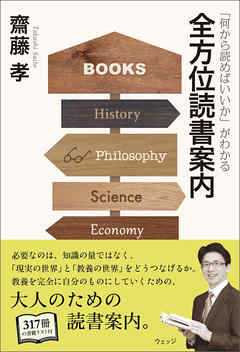

あらすじ

■実践的読書法、本について思うこと、驚愕の読書遍歴──。

齋藤先生の教養の身につけ方、本の選び方・読み方を全公開。全317冊書籍リスト付。

[目次]

第1章 歴史観

第2章 思想観

第3章 日本文化観

第4章 仕事観

第5章 科学観

<著者略歴>

齋藤 孝(さいとう・たかし)

明治大学文学部教授。1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学院教育学研究科博士課程を経て現職。専門は、教育学、身体論、コミュニケーション論。『図解 論語』『図解 養生訓』『図解 菜根譚』(ウェッジ)、『読書力』(岩波新書)、『教養力』(さくら舎)、『大人のための読書の全技術』(KADOKAWA)等、著書多数。

※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『「何から読めばいいか」がわかる 全方位読書案内』(2014年9月30日 第1刷)に基づいて制作されました。

※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

同著者の他の読書指南書同様、一人の人がこれほどたくさんの分野に精通することができるのかと脱帽。歴史・哲学・科学・経済をはじめ、様々な分野のたくさんの書籍が紹介され、走馬灯のように各分野の概要が提示されていく。読書の楽しみを著者と共有できワクワクする気分になるとともに、自分は今までどうしてたくさんの本を読んでこなかったのだろう、なんて無知なんだろうと愕然とする。これからどれだけの本を読めるのだろう。気が急くが、一歩一歩進んでいきたい。

Posted by ブクログ

この本は

『読書力』を読んで大好きになった齋藤孝さんのブックガイド。読書力は単なるブックガイドを超えて「本とはなにか」「なんのために読むのか」「どう接するべきなのか」という概念から覆される内容でしたが、今作もまたそうでした。

人生に教養は欠かせないものである

教養とはなにかが「はじめに」の部分に書かれています。それは単なる雑学や豆知識とは違う〇〇観という物の見方のことで、雑に散らかった知識ではなく自分が持った世界観を持って世の中を見ることができる、その力を教養と呼ぶのです。そして豊かな人生とは教養と常に友にしている人生のことです。教養のある人ほど新しいことを知り驚くことができるのです。「読書は万人に開かれた教養の扉である」というのが著者の哲学です。

「なにから読めばいいか」

本を読むことは何かを知ることに直結すると思いますが、新しいことを知ることの意義とはなんでしょう。それは知ることが楽しくそれだけで喜びである、ということに尽きるのと思います。ジャンルを分けて簡単で分かりやすいものをはじめに紹介しているこの本は、タイトルに「何から読めばいいか」とあるように読む本を選ぶ大きな指針になります。しかしそれ以前に読書の動機という意味での入り口になる素晴らしい本だと思います。

圧倒的な量

紹介している本の数は200冊を超える果てしない数になっていますが、齊藤さんの紹介があると不思議とその全てを読んでみたくなります。こんなに本を読んでいたら執筆する時間がなくなってしまうとぼくなら思ってしまうのですが、そこはまた特別な時間管理の技術などがあるのでしょう。

アウトプットをユーモアとして

最後に著者は本は読んだだけでは忘れてしまうと書いています。読んだ後に忘れないためにはアウトプットが大事です。では、アウトプットとはなんでしょうか?それは普段の生活の中で本の内容を引用してみるということです。いつでも引き出せるように頭の中にストックできればそれきっと教養として身についたということなのでしょう。知識や教養を背景にそれをもじりながら笑いが生まれるとそれがユーモアと呼ばれます。『ユーモアの多くは引用力』である、と齊藤さんはこの本を締めくくります。

まとめに

本好きでよかったと思えるほど全力で本好きを肯定するこの本に出会えてよかったと思いました。この本は良質なブックガイドでありながら著者の読書観を持って覗いた世界の紹介している本でもあります。さらには本を通して自己形成の歩みを振り返る著者の自伝を語るような内容にもなっています。本が好きなひとに是非お勧めしたいです。

Posted by ブクログ

齋藤孝(1960年~)氏は、東大法学部卒の教育学者、著述家。明治大学文学部教授。教育、コミュニケーション、自己啓発などに関わる一般向け書籍を多数執筆。

私は、10数年前に著者の『読書力』(2002年/岩波新書)を読むまで、ビジネス書以外を読む習慣がなかったのだが、それ以降ビジネスとは全く関係のない本を週1冊ほどのペースで読むようになり、著者の言う「読書を“技”化」することができた。(因みに、著者の読書を技化する基準は、文庫100冊、新書50冊を読むことである)そういう意味で著者は私にとって読書の師ともいえる存在である。

著者は「はじめに」で、読書の意義(楽しみ)について、「知的好奇心や知識欲は、それ自体がとても刺激的です。人間の生きがいは様々なところで見出せるものですが、教養を学ぶことはひとつの大きな喜びになるからです。教養というのは、範囲が膨大です。特定の分野の知識を持つことを「教養がある」とは言いません。そうではなく全体的に、あるいは全方位的に向かっていく。」と語り、本書について、「一貫した「モノの見方」を獲得してもらうために「○○観」というとらえ方での本の紹介を試みました。」として、歴史観、思想観、日本文化観、仕事観、科学観の5章に分けて、まさに「全方位」のお奨めの本317冊を紹介している。

多くの読書案内の本と比べて、私が感じた本書の特徴は、主に以下のような点である。

◆お奨め本一冊ずつの要約・書評という作りではない。あくまでも、その本が著者の○○観の中でどのように位置付けられ、その本を読むことによって何がわかるのかが、著者の思いを含めて綴られている。しかし、というか、それ故に、その本を実際に自分で読む必要があり、また、読みたいという思いを喚起する。

◆各○○観ごとに、総論的な本から入り、注目するべきテーマを深掘りした本まで、広くかつ深く取り上げられている。

◆この種の本では、安価とは言えない単行本が紹介されていることが少なくないが、新書や文庫本など安価で手に入りやすい本が主に選ばれており、一般の本好きにとても“優しい”。(絶版本がどのくらい含まれているかは、まだわからないが。。。→レビュー投稿後、改めてチェックしたところ、絶版本がかなりある。著者が若い頃に読んだという本も多いし、本書出版から6年ほど経っており、その間に絶版になった本もあるのだろうが。多くの読書家がいう通り、近年は絶版になるタイミングが早いので、興味を持った本は迷わず買って手元に置いておくべきである。。。)

日頃の読書はついついソフトで読み易い本に流れがちになるが、(著者が『読書力』の中で述べている)「多少とも精神の緊張を伴う読書」により、自分の知のマップを拡大していく気持ちを新たにさせてくれる良書である。

Posted by ブクログ

世の中の仕組みを理解するためには最低限これくらいの本を読むべきという基準が分かる本。読書のモチベーションが高まり、早速紹介されている本を何冊か注文した。

よりよく生きるため、より楽しく生きるために教養は必要だと思う。教養を身に付けることで自分の立ち位置を客観視できるようになる。一朝一夕で身に付くものではないし、ゴールがあるわけでもない。それでも知りたいと思うのは人間の本能的な欲求なのかもしれない。

Posted by ブクログ

教養とは様々な視点、視座を得ること。

王道に全体像を掴んでから、個別の視点で掘り下げる。

物の見方を大切にする読書。

後半はトレンドも多く前半が参考になる。