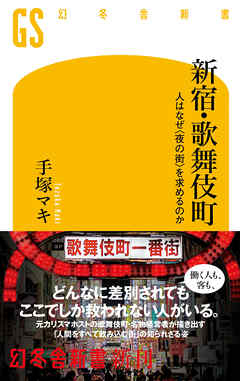

あらすじ

元カリスマホストの歌舞伎町・名物経営者が描き出す

「人間をすべて飲み込む街」の知られざる姿

挫折も、孤独も、欲望も、

人間のすべてを飲み込む――。

〇新型コロナ感染をめぐる新宿区長とホストクラブの連携

〇渋谷で暴動が起きて、新宿では起きない理由

〇歌舞伎町にはわかりすく、美味しいお店がなぜないのか

〇出自を問わず、源氏名で生きるから、誰がどこの国の人間か気にしない

〇歌舞伎町で長く働くと人に頼ることの大切さを覚える

〇誰もがいつか歌舞伎町に救われるかもしれない

戦後、新宿駅周辺の闇市からあぶれた人々を受け止めた歌舞伎町は、アジア最大の歓楽街へと発展した。黒服のホストやしつこい客引きが跋扈し、あやしい風俗店が並ぶ不夜城は、コロナ禍では感染の震源地として攻撃の対象となった。しかし、この街ほど、懐の深い場所はない。職業も年齢も国籍も問わず、お金がない人も、居場所がない人も、誰の、どんな過去もすべて受け入れるのだ。十九歳でホストとして飛び込んで以来、カリスマホスト、経営者として二十三年間歌舞伎町で生きる著者が<夜の街>の倫理と醍醐味を明かす。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

プロローグのコロナ禍対応の話は色んなネット記事で何度も読んでたけど、さながらアベンジャーズの様で、胸にグッとくるものがある。アベンジャーズはおろか、マーベルの映画、ほとんど観てないけど。

ドラゴンボール生まれドラゴンボール育ちなので、ラディッツが来て悟空とピッコロが手を組んだり、セルと戦う為に悟空とベジータが協力するっていうのが好きなんですよね。

十分面白いですが、もう少し踏み込んで自伝的エッセイに昇華させてもいいのでは、とも思います。

Posted by ブクログ

作者の事は昔からTV等で見ていて知っていたカリスマホストだが、本当によく本も読まれているのであろう、とてもスッと入ってくるし大変面白い内容でもあった。

そして何よりホストだからこそわかる、理解できてしまう内容が沢山書いてある。

歌舞伎の住人、ホスト経営者や運営者、いや、ホストに携わる全ての人にオススメしたいと感じた。

Posted by ブクログ

歌舞伎町でよく行くバーで会うお客さんで、毎回入れ替わり立ち替わり、普段歌舞伎町に来ない人を連れてきては「ここはすごくいい店なんですよー!」と勧めている人がいて、ハート強えな…といつも思ってて、でもなぜそう思うのかうまく説明出来なかったんだけど、この本を読んでハッキリ分かった。

p179「SNS映えしない内装で、分かりやすい商品もないお店。(略)お客様にとっても、そこは居場所であるだけであって、そこに通っていることがステータスとなるようなファッショナブルなお店は少ない。」

小学生とかが特になんの特徴もない自分の家に友達を連れてきて、おかんのなんの変哲もない(なんならちょっと不味い)ご飯を食べさせて「うちめっちゃ落ち着くやろ?いい家やろ?」と誇らしげにしているのを見るような感じ。微笑ましいけど、40過ぎたおっさんがそれやってるのは、そりゃハート強えな、と思う。

という個人的な気づきを置いといても、すごく面白かった。歌舞伎町の歴史的な側面、今のリアルな状況、中から見る視点、外から見る視点、様々な角度からじゅっぱひとからげじゃない歌舞伎町の魅力が詰まってて一気読みした。本文に登場する歌舞伎町の住人たちもエピソードもすごく魅力的で(カヲルの仲間にビンタされ続ける話が秀逸すぎる)、歌舞伎町のお店で隣に座った人が話し出した話を聞いてるような気分で楽しめた。

手塚マキさんはほんと頭いい人なんだな、と思ったけど、その明晰な頭脳がありながら、肉体の感覚に取り憑かれているようなアンバランスさ、そして過剰な自意識。ホストクラブは行ったことないから分かんないけど、女の子たちには魅力的に映っただろうなと想像したりもしたり。

すごく面白い本だったし、本を書いた著者にも惹かれる楽しい読書でした!

Posted by ブクログ

働く人も客も、新宿歌舞伎町でしか救われない人がいる。そんな歌舞伎町でグループ企業を持つ、元人気No.1ホストの著者が、歌舞伎町とはどんな街なのかを、自分の想いや経験を乗せながら綴った本です。

酒を飲まない僕は水商売の世界をほとんど知らない。日本一の歓楽街である新宿歌舞伎町についても、知っていることがまるでなかったです。

まず、飲み屋のシステムから。セット料金、ドリンク代、サービス料、テーブルチャージ、指名料と、ホストクラブなどの飲み屋では、こういったもろもろの料金が合計されて会計がいくらとなります。だから、慣れていない人にすれば、「ぼったくりだ!」となる、と著者は書いています。さっきも書いたように、僕は酒を飲まないし、こういったお店に行った回数は片手で足りるほどでもあり、料金体系ってほんとうによく知りません。まあ、セット料金とドリンク代くらいはまだわかります。ですが、それにサービス料が20%ついて、テーブルチャージや指名料が加算され、消費税が10%かかるといくらくらいになるか、ざっと頭に浮かびません。経験を積めば、感覚的に「このくらいだろう」というのはわかるようになるのでしょう。それが、夜の街で「遊び慣れた」と言えるようになった人の、ちょっとしたスキルといえるものなのかもしれないですね。

ここからはいくつか本文を引きながら、本書の匂いを嗅いでいただこうと思います。

__________

新宿のクラブのママさんたちは、うちの会社(ホストクラブなど数社)のスタッフを可愛がってくれる。お客様を紹介するだけではなく、人としての成長を促すように接してくれる。その日の飲み代だけでは語れない価値があるのだ。(p66)

__________

→お金のやり取り以上というか、それとは別のところで、<人としての成長を促してくれる>というような相互に働きかけ合うモデルって、たとえば芸能もそうだったりするところはあるんじゃないですかねえ。強引にくっつけると、タニマチ文化と通じるところがあるように思えます。ただ、後述しますけれども、ここで言われているスタッフたちが、自分たちのフィールドではよからぬ行いをしながら金を稼いでいたり、力を誇示していたりするんですよ。成長を促してくれるような働きかけみたいなのものも、そうされる人の強さによって役に立つか立たないかというのはあると思うんです。そして、成長しようとする者も、素直な気持ちでいるのがいちばん成長に適しているとしても、周囲に舐められないように、そうできない、ということもある。基本的に負のスパイラルの中にいる状況なのではないでしょうか。

__________

17時頃には開店前の準備をする人たち、出勤するホストやキャバ嬢で街が色気づいていく。私はこの時間が好きだ。戦闘態勢を整えたホストやキャバ嬢が引き締まった顔で街を闊歩している。みな自分が一番だと思うくらいの自信を持った表情をしている。それがプロだ。(p69)

__________

→そのときの彼らの気持ちのベクトルが好いんでしょう。これは、「やるぞ」と決めたときの人間は大概いい表情をしますが、そういった表情のことですよね。モデルの人たちがランウェイを歩くときも、こういった感じに近いのではないでしょうか。水商売のほうはもっとギラギラしているとは思いますが。それでも、この文章はこの本で好きな箇所のひとつです。

__________

この時間(19時から午前1時まで)は「陽」の時間だ。期待が蠢いている。そう、水商売とは期待させる職業だ。期待に応える職業ではない。遠足に行く前日を作るようなものだ。期待は、良くも悪くも裏切られる。期待通りにいくことなんてほとんどない。欲望は次から次へと欲望を生む。満たされることは永遠にない。(p72)

__________

→プラトンが自著で主人公に立てたソクラテスに語らせたのは、欲望は穴のあいた大甕でずっと満たされることはない、そしてそれが欲望のままに生きる人間の姿でもある、というようなことでした。そういう姿で生きると、善く生きることはできない、としたのです。だから、節度を重んじた。そういう哲学でした。新宿歌舞伎町の基盤にある哲学はプラトンの哲学と真っ向から対立する部分があります。どうしてそうなのか。世界の情況的に、歌舞伎町的世界じゃないと生きていけない人たちというのが、マイノリティとしてくくられていても、それでも多数いるからかもしれません。そういった世界でこそ、サバイブしていける、サバイブしていく気になれる、そういった人たちがいる。また、歌舞伎町的世界の外の世界(大多数が住まう世界)が完璧だというわけではないのだし、プラトンが目指した世界に完璧な現実味があったとも言えないとは思うのです。どんな世界の秩序からもあふれてしまう人っているわけです。ある意味で別世界ですから、大多数が占める「ふつうの世界」のルールとは違うルールが働いていて、そこでやり直しが効く人がいるのだと思います。ただ、まあ、暴力が制止されにくい世界なんですが。

こうやって読み進めていくと考え就くことがあります。社会が「力」というものをすごく使って強硬なまでに秩序を保とうとやっていると、はたまた、世の中の空気が秩序を守る方へとひどい息苦しさをもたらしながらでも強制していくと、たぶん社会や世の中なんかもヘルニアを起こして、歌歌舞伎町的世界・舞伎町的拝金主義だとかってそれにあたるのではないか。良いとか悪いとかは抜きにして、人間ってそういう出口へと自然に向かうんじゃないでしょうか。

歌舞伎町で働く人のマインドとして強いのは「一円でも多く稼ぐんだ」というものだと本書から読み受けられます(そのマインドがひとつの救いでもあるようにも読めます)。そんなマインドでのマネーゲームのプレイヤーとなることって、実は民衆への政府の思惑と実は一致してることだと思い浮かびました。マネーゲームのプレイヤーであるか、はたまた末端の労働力として働けるだけ働かせられる者であるか。そういうような、経済の奴隷的価値観で、たとえば政府は民衆をうながし国家の財政の成長や安定化を図ろうとしているように感じられますから、為政者の本音の部分では、「一円でも多く稼ぐんだ」というマネーゲームに心血を注げ、というのがあるのではないか。

やれるだけやるというマインドで金を稼がせて、何か問題が出てきたら規制をかけたりし、はみ出た部分だけを取り締まって、あとはまた自由にさせてやるから稼げ、とやります。そういったやっぱりマネーゲームというべき世界観に放り込むのが世界なのだから、だったら歌舞伎町的でだっていいじゃんか、となってもおかしくはありません。

まあでも、そういったマインドに丸呑みされずに、苦しみながらでも生きていく人たちがけっこういたりもするので、それがこの世界のいいとこだと僕は思うのでした。

あとですね、本書を読んで批判的に思うのは、話が自分に不利になりそうになるとはぐらかしたり、それしかできないだけのことを重い決断のように美化してみせて言い張ったりなど、現実でもそうやってしのいできたんだろうなということです。いわゆる空っぽの弁論術、ゴルギアスの弁論術を武装しているんだろう、と。まやかしを駆使しないと体面を保てないわけです。歌舞伎町世界では、弱い部分をさらけだしたらやられるだけで、空虚さが幾重にも絡まり合っているからこそ生きられる世界だし、逆にそうじゃないと生きられない世界なのかもしれない。本質がどんななのか知っててもいわないだろうし。しらふじゃいられない世界は、しらふでいてもいけないのかもしれない。

しかし、ゴールデン街になると話は別のようです。ここでは、人は裸になって語り合いぶつかり合って、磨かれていくものもあるという話でした。

そういうところなのですが、本書を読んで得た知識と抱いたイメージで新宿歌舞伎町をはっきり一言で言ってしまうと、「非道を許容する世界」となります。近づきたくない人も多いでしょうし、ちょっと体験してみたいという人も多いでしょう。

最後に、巻末部分から引用します。

__________

この本は、家にいられない人の物語。歌舞伎町が居場所の人たちの物語だったんだ。自分らしくいられる場所が、家じゃない人はたくさんいる。人との関わりでしか自分を確かめることができない人もたくさんいる。社会には善い人も悪い人もいる。できる人もできない人もいる。誰だって、元気なときもある。落ち込んでいるときもある。自分じゃどうにもできないときもある。助けて欲しいときもある。綺麗に線引きなんてできない。1人1人として、この街で、立っている。(p240-241)

__________

生きていく選択肢が、歌舞伎町しかないっていう人は存在するんですね。

Posted by ブクログ

自分のなかで最近興味・関心のある人物、歌舞伎町でホストクラブはじめいろんな店を経営しつつ、歌舞伎町のコミュニティ形成やホストたちで短歌を詠む活動している手塚マキさんの本を読んでみた。もっとクレバーな人かなと想像していたけどそれほどでもない? 戦略的にいまの位置にいるよりも勢いや流れで来たというところかな。歌舞伎町やホスト界で生きているからだろうけど、私と同世代なのに何だかずいぶん老成している感じもした。

歌舞伎町ってある意味、魅力的な街だよね。猥雑でちょっと怖そうでもあるけどほろ酔いでそぞろ歩いたりするのは好き。渋谷のセンター街とか道玄坂から神泉方面を歩くよりよっぽど安全だと思う。それは手塚さんも理事を務める商店振興組合とか秩序だったものがあるからのよう。その意味でも大人の街、組織だった街なのね。

猥雑で何でもありで、手塚さんいうところの「たどり着いてしまう街」、来る者拒まずの街だから、現代日本社会のセーフティネットの一翼を担ってもいるのだと思った。