あらすじ

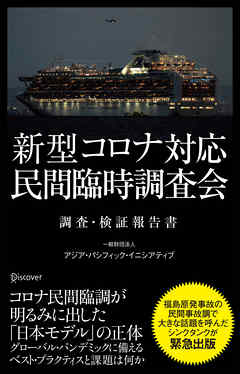

新型コロナウイルス感染症に対する日本政府の取り組みを中心に検証してきた成果を報告

一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(以下API※)により発足された

「新型コロナ対応・民間臨時調査会」(コロナ民間臨調)は、

新型コロナウイルス感染症に対する日本政府の取り組みを中心に検証してきました。

政府責任者等83名を対象に延べ101回のヒアリングとインタビューをもとに、19名の専門家が執筆

コロナ民間臨調は、高い専門知識と見識を有する各界の指導的立場にある識者4名で構成する委員会のもと、

個別の分野の専門家19名によって構成されるワーキング・グループを設置。

委員会の指導の下、ワーキング・グループメンバーが政府の責任者など83名を対象に

延べ101回のヒアリングとインタビューを実施、原稿を執筆、報告書を作成しました。

武漢邦人救出、ダイヤモンド・プリンセス号対応、水際対策、

大規模イベント中止・一斉休校、緊急事態宣言、経済対策、

緊急事態宣言解除、PCR等検査、医療・介護体制、

政治家と専門家の共同作業、政府と都道府県・自治体の連携、国際社会との協調など、

日本はどのような危機や困難に直面していたのか。

官邸(内閣官房)、厚生労働省、内閣府、経済産業省などの政府、

専門家会議、都道府県、医療関係者は、この難局をどう乗り越え、成果を上げたのか。

ベストプラクティスは何か。あるいは、対応がうまくいかず、課題を残したところはどこか。

教訓は何か。それらを検証した調査・検証報告書です。

「新型コロナ対応・民間臨時調査会」委員

委員長 小林喜光 三菱ケミカルホールディングス取締役会長、前経済同友会代表幹事

委員 大田弘子 政策研究大学院大学特別教授、元内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)

委員 笠貫宏 早稲田大学特命教授、元東京女子医科大学学長

委員 野村修也 中央大学法科大学院教授、森・濱田・松本法律事務所客員弁護士

※ 一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)は、2017年7月に発足した、アジア太平洋の平和と繁栄を追求し、この地域に自由で開かれた国際秩序を構築するビジョンを描くことを目的とするシンクタンクであり、フォーラムです。

【目次】

巻頭カラーページ

新型コロナ対応・民間臨時調査会(委員リスト)

コロナ民間臨調委員メッセージ

序文 なぜ、「コロナ民間臨調」をつくったか

第1部 「日本モデル」とはなにか

第2部 新型コロナウイルス感染症に対する日本政府の対応

第3部 ベストプラクティスと課題

第4部 総括と提言 「日本モデル」は成功したのか:学ぶこと特別インタビュー①西村康稔・新型コロナウイルス感染症対策担当相(経済再生担当相)

特別インタビュー②尾身茂・地域医療機能推進機構理事長

資料

・主要文献一覧

・クロノロジー

・参考資料

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ようやく読み終えた、、、とにかく460ページほどの報告書は情報量が多く、また聞きなれない組織・施設名なども多く、なかなか順調には読み進められなかった。

内容としては、意外にも(?)TVや新聞・SNSで得ていた情報と大きく違うところは無かった印象だが、

官邸・厚労省・外務省・専門家会議・医療現場・保健所・自治体など、それぞれの立場での対応の経緯、課題、ベストプラクティスが丁寧に調査・分析されていて、非常に勉強になった。

大きく印象が異なるとか、新たな情報が出てくると言うことではないにしても、これだけきちんとそれぞれの現場の人にもインタビューを行い説明されていると、例えば、PCR検査がなぜ拡大していかなかったのかについても、感染拡大の段階によっても理由は違っていたり、一部メディアにも根強くある「とにかく誰でも希望すればPCR検査が受けられる=無症状の人にも制限なく増やす」ことが本当に感染拡大を防ぐのか、などもより深く理解ができた。

いずれにしても、これは第一波を何とか乗り越え、2020年の夏ごろまでの状況をいったん、調査・検証した報告書なので、preparedonessは不足していたが、responseは現場ががんばった、と言うところから、どうしていくのか、と言うところなのだが、

今、3回目の緊急事態宣言を出すのか出さないのか、と言う状況になっている現状を見ると、この報告書でも何度か「日本モデル」のソフトロックダウンは第一波の状況・条件の下ではうまく機能したが、状況・条件が変われば同じ効果を発揮できないこともある、とされているように、ソフトロックダウンがうまく行っている状況とは言えないと感じる。

西村大臣も当時のインタビューで検証について「ワクチン・治療薬もできて、落ち着いた中でやらないといけない」「まだ実際、最前線の現場にいる」「議事録、議事概要、記録は残していますので、そういったものを見ながら検証しなきゃいけない」とおっしゃっていますので、いずれ収束に向かった時には、こうした民間の報告書も無駄にすることなく、2009年の新型インフルの経験が生かされなかった今回の事態を繰り返さないよう、改めて検証分析がされることを願っています。

Posted by ブクログ

昨年10月に出た時には、予約してまで買ったのに、あまりもの事実の多さに尻込みして積読状態だった。「新型コロナの科学」で黒木登志夫さんが取り上げてくれたので、ざっと読んでみた。

非常に早い報告書である。未だ走り続けている問題だからこそ、その全体像を不完全ながらも提示する必要があったのだろう。実行した危機管理を検証し、評価して、次の行動に向けて行動を修正してゆく。一般的な組織ならば、当たり前のことである。しかしながら、これは民間臨調だ。政府はそんなもん、出そうという気さえない。臨調結果も政府は無視しても構わない。実際無視している。こういうところが、日本の大問題なのだ。裸の王様には、庶民という蠢く蟻が屋台骨を揺るがす程に「指摘」をする他はないと思う。

新型コロナウィルス感染症対策専門会議は、2020年5月29日、「日本モデル」と明確に言わなかったが(いっぽう政治家は「日本モデル」を大いに自慢していたが)、第一波を克服した要因について

「国民皆保険のおかげで医療のアクセスが良いこと」

「全国に整備された保健所を中心とした地域の公衆衛生水準が高いこと」

「政府や専門会議からの行動変容の要請に対する協力の度合いの高さ」

と挙げている。しかし、

・国民のPCR検査へのアクセスは不確かかつ不十分だった。

・保健所は「目詰まり」状態だった。

・政府と専門会議が国民に伝えるメッセージは時にチグハグだったと報告書は分析している。

何故こういうことが起きたのか?

あくまでも報告書は事実を積み重ね、安易な総括と提言はしていない。

しかし、報告書は最初と最後の2度強調している。

「同じ危機は、二度と同じようには起きない。しかし、形を変えて、危機は必ずまたやってくる」

この民調は原発事故の時、同じ指摘をした。その時の声が届いていない悔しさが滲み出ている。

410ページ以降に20ページにかけて書いているが、流石にわかりやすい結論にしていない。ここで引用して評価するのは躊躇われる。

私がびっくりしたのは、

厚労省は確信犯的にPCR検査を絞った(しかもその根拠を公表しなかった)。

相変わらずの秘密主義を使った(専門家会議の議事録は10年後にしか公表されない)。

原発事故の時と同じように「経過は検証せずに結果が良かったんだからいいじゃない」という風に官僚は思っている「泥縄だったけど、結果オーライだった」。

少なくとも、この部分だけは「修正」する必要があるのではないか?

未だに、アジアならびに日本人のコロナ死亡者が少ないことの原因「ファクターX」が何なのかはわかっていない。「結果オーライ」でホントに良いのか?いいはずがない。

Posted by ブクログ

本書は、政府の新型コロナ対応を冷静に観察、分析し、現実的な視点から評価と批判を行ったうえでの将来に向けた政策提言書である。

本書の中で、政府の対応を失敗とも成功とも言えないとしていることは、まさしくその通りである。

経験のない中でのパンデミックに対する対応において、ベストプラクティスを実行することはできない。危機は同じように発生しないし、状況は日々刻刻変化する。

対応が「場当たり的」になるのもやむを得ない。

だからと言って、何も準備をする必要がないわけではない。

情報共有や伝達方法の不備など、今後基本的部分で改善していかなければならない部分は多々ある。

特に、特別給付金支給場面での混乱などを見るとコロナ禍を奇貨として、日本においてデジタルトランスフォーメーションの推進は必須であると感じた。

緊急出版ということで、内容の重複などが見受けられるが、パンデミックに限らず、今後の危機管理の指針となる報告書である。

余談であるが、多くの新聞が、この本の紹介記事の見出しに、本文の中で一か所しか出てこない「場当たり的判断の積み重ね」という表現を使用している。

このことは、「ロックダウン」という言葉が、緊急事態宣言の内容を国民に誤解させとように、読者に対してこの本が、政府のコロナ対策の批判書との印象を与え、読者をミスリーディングしているように感じた。

Posted by ブクログ

まだ収束したとは言えない新型コロナウィルス対応の、10月時点までの出来事や対応が網羅的に記述されている。正直、個々のパーツはニュース等で見聞きしたものプラスアルファの域を出ない。そこまで深堀りされている感触はない。

しかし、断片ではなくある程度のまとまりをもって総括するにはちょうどいい内容だろう。

ただ、読んでいて内容以外のところでひっかかりが幾つか散見された。

・webから引用した図表をそのまま掲載しているため解像度が粗く、内容を判別できない図が少なからずある

・ダイヤモンドプリンセス号の医師の話など、数度繰り返される話があり冗長に感じる

緊急出版ということもあり仕方ないのかもしれないが、調査・検証報告書として捉えるともうひとふんばりほしかった。

また、提言については納得感があるものの、「それをいかに実現するか、障壁は何か」という突っ込んだ主張がない点も惜しい。